6 0 0 0 OA 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版

- 著者

- 山下 静也

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.1, pp.73-80, 2018-01-10 (Released:2019-01-10)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

6 0 0 0 津軽藩旧記伝類

- 出版者

- 青森県文化財保護協会

- 巻号頁・発行日

- 1958

日本に豪雨をもたらす水蒸気は熱帯・亜熱帯の暖かい海から蒸発し、陸上へ流入する。しかし、極軌道衛星搭載マイクロ波放射計による鉛直積算水蒸気量(可降水量)の1日2回の観測では数時間で数kmの範囲に局所的な豪雨をもたらす降雨帯への水蒸気流入を把握することはできない。本研究では、船舶に搭載したGNSS受信機及び雲カメラ付きマイクロ波放射計と、新世代静止気象衛星ひまわり8号の多チャンネル熱赤外センサとの高頻度同時観測を元にした、海上可降水量の微細構造を水平解像度2kmかつ10分毎にリアルタイム推定する高解像度海上可降水量マップ作製手法を開発し、豪雨災害予測の定量化と早期警戒情報の高精度化に貢献する。

6 0 0 0 OA クライオ電子顕微鏡によるタンパク質の動的構造解析

- 著者

- 宋 致宖 村田 和義

- 出版者

- 日本コンピュータ化学会

- 雑誌

- Journal of Computer Chemistry, Japan (ISSN:13471767)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.38-45, 2018 (Released:2018-03-23)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

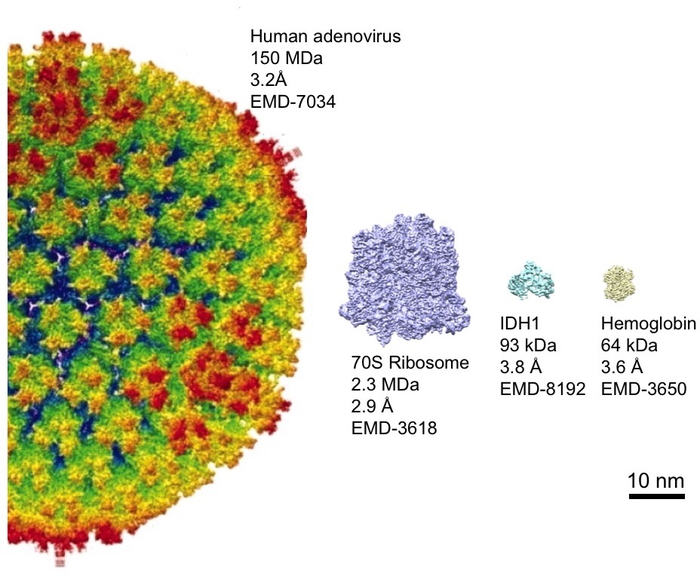

新たなタンパク質の構造決定手法として,クライオ電子顕微鏡による単粒子構造解析が注目を集めている.本手法は試料に対する制約が少なく,数十キロダルトンのタンパク質から数百メガダルトンのウイルス粒子に至るまで同じ方法で解析できる(Figure 1).また,その空間的な自由度を生かしてタンパク質の各刺激に対する動的構造変化や動態解析も可能となる.本総説では,クライオ電子顕微鏡単粒子構造解析の原理と,これを可能にした画像記録装置と解析手法の進歩について解説し,さらに動的なタンパク質構造解析への応用についても紹介する.

6 0 0 0 OA 頭頂連合野と運動前野はなにをしているのか?

- 著者

- 丹治 順

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.8, pp.641-648, 2013-12-20 (Released:2017-07-04)

- 被引用文献数

- 3

6 0 0 0 OA 腰痛に対する運動療法 —理学療法的視点から—

- 著者

- 相羽 宏 舟崎 裕記 川井 謙太朗

- 出版者

- 日本脊髄外科学会

- 雑誌

- 脊髄外科 (ISSN:09146024)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.140-144, 2017 (Released:2017-10-28)

- 参考文献数

- 16

Exercise therapy is useful for low back pain. Exercise therapy aims to improve postural alignment, muscle strength, and endurance, and also contributes to pain relief and the prevention of recurrences.Furthermore, exercise therapy helps to reduce the psychological burden in chronic low back pain patients. Exercise therapy for low back pain is divided into two major categories : stretching for flexibility and motor control for lumbar spine and pelvic stability. Patients with low back pain reportedly have less trunk and lower limb flexibility. Flexibility can be enhanced with trunk and lower limb stretching, which contributes to the maintenance of postural alignment under gravity. Trunk stability exercises using the inner unit have been widely applied for nervous, skeletal,and muscular system coordination as well as lumbar spine dynamic stability

- 著者

- 秦 正樹

- 出版者

- 関西大学経済・政治研究所

- 雑誌

- 自助・共助・公助の政治学

- 巻号頁・発行日

- pp.33-54, 2022-03-22

6 0 0 0 OA 難治性てんかん患者にケトン食を導入した症例について

- 著者

- 青山 有紀 雨宮 馨 星 博子 村越 孝次 輿水 三枝子

- 出版者

- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会

- 雑誌

- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.703-707, 2015 (Released:2015-04-20)

- 参考文献数

- 6

重度の脳性麻痺で難治性てんかん児へのケトン食療法を消化態栄養剤からエネルギー、水分量等を調整しながら徐々にケトンフォーミュラミルク®へ移行した。それと併せて、不足するビタミン・ミネラル類についてサプリメントを使用して、ケトン食療法を有効かつ安全に導入し、けいれん発作を軽減することができた2症例について報告する。

6 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1925年07月16日, 1925-07-16

6 0 0 0 OA 備前焼模様の微構造と形成過程

- 著者

- 草野 圭弘 福原 実

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.179-185, 2014-06-30 (Released:2014-07-09)

- 参考文献数

- 25

Bizen stoneware, with the characteristic reddish hidasuki or “fire-marked” pattern, is one of Japan's best known traditional ceramic works of art. We investigated the microstructure and color-formation process in Bizen stoneware, and discovered that the hidasuki pattern resulted from the precipitation of corundum (α-Al2O3) and the subsequent epitaxial growth of hematite (α-Fe2O3) around it in a ~50 µm-thick liquid specifically formed in the ceramic surface. The epitaxial composites include hexagonal plate-like α-Fe2O3/α-Al2O3/α-Fe2O3 sandwiched particles. At low oxygen partial pressures, α-Fe coated graphite, Fe3P and ε-Fe2O3 were also formed to appear.

6 0 0 0 OA 全国鉄道いろは順線別駅名鑑

- 著者

- 鉄道公認運送取扱人組合中央会 編

- 出版者

- 鉄道公認運送取扱人組合中央会

- 巻号頁・発行日

- 1920

6 0 0 0 OA 本音と建前の天秤 —適応にまつわるパーソナリティ研究の動向—

- 著者

- 澤田 匡人

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, pp.37-49, 2014-03-30 (Released:2014-12-24)

- 参考文献数

- 79

- 被引用文献数

- 2 1

本稿の目的は,対象期間(2012年7月~2013年6月)に発表された人格(パーソナリティ)に関する日本の心理学領域の研究を概観し,その動向や研究成果について論じることであった。本稿では,適応を2つの側面に分けて論じる観点,すなわち,自尊感情や本来感を指標とした自己評価に関わる内的側面と,他者配慮や関係維持のような環境からの要請や期待に応える外的側面に大別する従来の見方を踏まえて,両者の釣り合いが取れていない状態に関連するパーソナリティとその隣接概念を整理した。その際,内的側面を軽んじて,外的側面を重視する過剰適応を足がかりに,両側面のいずれかに過剰に比重をおいた概念に言及した。また,こうした不均衡の改善にパーソナリティが果たす役割や,いじめ参加に見られる適応のダークサイドを加味しながら,内的・外的側面で適応をとらえることの限界にも触れて,適応とは何かを問い直した。

6 0 0 0 OA 政治における不正の統計的探知 : 解説

- 著者

- 福元 健太郎 久保山 哲二 Kentaro Fukumoto Tetsuji Kuboyama

- 出版者

- 学習院大学計算機センター

- 雑誌

- 学習院大学計算機センター年報 = Annual report of the Gakushuin University Computer Centre (ISSN:09134514)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.14-17, 2014-07

研究報告

6 0 0 0 生産技術

- 著者

- 生産技術協会 [編]

- 出版者

- 生産技術協会

- 巻号頁・発行日

- vol.9(5), no.88, 1954-05

6 0 0 0 OA フランス古典文学に於ける「敵同士の恋」の主題

- 著者

- 友谷 知己

- 出版者

- 関西大学フランス語フランス文学会

- 雑誌

- 仏語仏文学 (ISSN:02880067)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.43-97, 2022-03-15

柏木治教授退職記念号

6 0 0 0 OA 1.雨降りお月 2.青い目の人形

6 0 0 0 OA 帝国議会議事堂建築の概要

- 著者

- 大蔵省営繕管財局 編

- 出版者

- 大蔵省営繕管財局

- 巻号頁・発行日

- 1936

6 0 0 0 OA 台風予報のメディア史 テレビを介した災害体験の位相

- 著者

- 水出 幸輝

- 出版者

- 日本メディア学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, pp.201-220, 2022-01-31 (Released:2022-03-29)

This study examined the experience of watching typhoons on television from the perspective of media history. Focusing on the Ise Bay Typhoon (1959) and the Second-Muroto Typhoon (1961), the study compared how each typhoon was reported on television and how the reports were evaluated by people. We referred to newspapers, broadcasting magazines, and meteorological magazines to gather a wide range of materials that described the media experience of the two typhoons. The two typhoons occurred during the transitional period of the media environment, when television was growing rapidly. When the Ise Bay typhoon hit, radio was the mainstream media; it was not common to obtain disaster prevention information on television. However, on television, weather experts provided people with typhoon risk reduction information. People who owned a television were able to watch weather maps and typhoon information on it. However, the typhoon disrupted signal transmission and brought massive blackouts, interrupting the TV broadcast of footage of the typhoon hitting cities. In the case of the Ise Bay Typhoon, television programs could only report on the damaged areas after the typhoon had left.In contrast, when the Second-Muroto Typhoon hit, many people were able to watch typhoon information on TV. We identified two kinds of viewing experiences on TV. The first was the same as in the case of the Ise Bay Typhoon: watching typhoon information delivered by experts on TV. The second was to watch the coverage of the typhoon hitting the cities, which was broadcast live via TV networks. As such, people in the areas where the typhoon would pass could watch it on TV. In other words, television enabled people to see typhoons with a predictive effect. This “predictive effect” allowed people to understand weather phenomena even without any knowledge of science.