- 著者

- 西 安男 一ノ瀬 敦子 河合 賢治 近藤 弘之 上田 誠 浮貝 昌伸

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 東海支部研究報告集 (ISSN:13438360)

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.261-264, 1988-02-19

1 0 0 0 美術ポスター傑作大集

1 0 0 0 模範図案集

- 著者

- 東京美術学校錦巷会 編

- 出版者

- 大日本図書

- 巻号頁・発行日

- 1927

1 0 0 0 OA 大施餓鬼法会図・数万亡者得脱成仏之図

- 雑誌

- 地震錦絵

- 著者

- 桂 〓一 河野 又四

- 出版者

- 京都府立大学

- 雑誌

- 京都府立大學學術報告. 農學 (ISSN:00757373)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.49-51, 1959-09-01

Phytophthora capsici LEON.菌游走子嚢の発芽の2型の発現に及ぼす散光と暗黒の影響について実験したが, 間接及び直接発芽共に明暗両区の間に差異が認められたかつた。茄子果実上に形成せしめた游走子嚢と, その游走子嚢を時計皿の2ccの蒸溜水に懸濁したものとの両者に対して, 夫々0,1,2,3,4.5,6,7.5,9分間紫外線を照射したが, 照射1分後間接発芽に対して著しい阻害作用を及ぼし, 3分後に致命的となつた。これに対して直接発芽はうける影響が緩慢であつた。

1 0 0 0 照明計画-10 昼光連動照明制御システムの精度向上

- 著者

- 山口 秀樹

- 出版者

- 一般社団法人照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.6, 2010-06-01

1 0 0 0 OA 寛政重修諸家譜 1520巻

1 0 0 0 OA 甲状腺乳頭癌の塗抹細胞像

- 著者

- 広川 満良

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本臨床細胞学会

- 雑誌

- 日本臨床細胞学会雑誌 (ISSN:03871193)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.431-436, 1997-07-22 (Released:2011-11-08)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

甲状腺乳頭癌には診断的価値のある多くの細胞学的特徴があるが, それらの判定基準や診断的価値に対する評価は個人によりさまざまで必ずしも一致していない. 本稿では甲状腺乳頭癌の診断に役立つ細胞所見の判定基準や診断的価値がまとめられており, 診断の際にはそれらを十分に理解しておくことが大切である.

1 0 0 0 OA ボルネオ島サバ州のCatopsilia scylla (Linnaeus)について

Catopsilia scylla (Linnaeus)は,♂ の前翅が純白色,後翅は橙黄色,♀は前翅乳白色,後翅暗黄色で,表面前後翅の対照があざやかな美しいシロチョウである.分布は,南ビルマからマレイ半島・マレイ群島をへてフィリピン・オーストラリアにおよんでいる.Corbet&Pendlebury (1947)によれば,ボルネオ島から未知であったが,1968年8月に森下和彦氏がサバ州Inanam(海岸線平野部)で2♂♂を採集され,この島にも分布していることが明らかになった(森下,1970).1972年12月26日〜73年1月10日,筆者らは昆虫調査団を編成してボルネオ島北東部のサバ州(マレーシア領)でキナバルカンアオイ?の探索を行なったが,その際多数の本種を目撃し,同地ではけっして珍しいものではないことを確認できた.普通種ながら分布上の問題を含む種のように考えられるので,とりあえず問題提起の意味をかねてその概要を報告しておく.

- 著者

- 二瓶 瑞久 粟野 祐二

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会誌 (ISSN:09135693)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.3, pp.189-193, 2008-03-01

従来LSIに用いられてきた銅(Cu)配線は,今後更なる微細化に伴い,配線抵抗の増大と許容電流密度耐性の面で限界が訪れる.これらの課題を解決する次世代配線材料の候補としてカーボンナノチューブ(CNT)を用いた配線ビアの研究を行っている.MIRAIプロジェクトでは,配線帽が32nmとなるhp32nm世代(実用化時期2013年以降)でのCNTビア応用を目指して,多数本のCNT束内でのバリスティック伝導を観測した.これによって,従来用いられているCu配線を上回る低抵抗・高信頼性を有するCNTビアの実現が期待される.

1 0 0 0 涼宮ハルヒの憂鬱

- 著者

- 谷川流原作 山本寛脚本・演出 石原立也監督

- 出版者

- 角川書店 : 角川エンタテイメント (発売・販売)

- 巻号頁・発行日

- 2006

本研究では、1945年から1990年までの『朝日新聞』の投書欄「声」欄を分析の素材として、投書を寄せた人・投書を掲載された人の年齢による分散の長期的な変化を調査し、もって現代の新聞の高齢化社会に対する対応の解明を試みた。そのために第一に、「今月の投書から」「ことしの投書から」など朝日新聞社の発表した投書応募者の年齢・性別・職業など属性別の投書応募件数を、縮刷版を用いて集計をした。同時に、投稿規定を調べ新聞社の投書応募の条件の変化を調査した。第二に、1960年から1990年までの国勢調査のある5年ごとに、掲載された投書の全数調査をした。調査対象項目は、投書欄に掲載された投書者の年齢・性別・職業であり、これを5歳ごとに区分けし標準コ-ホ-ト表にのせた。この集計結果を、『人口動態統計』の「年次・性・年齢別人口」で割った値によりコ-ホ-ト分析を行った。第三に、朝日新聞社が行った読者分析、新聞紙面に掲載されなかった投書についての資料、高齢化社会についての調査報告などと照合し、調査結果を補強した。これらの結果、次のことを明らかにしえた。(1)60歳代の投書応募者、投書掲載者の単位人口あたりの件数は1960年から1990年に至まであまり変化していない。投書欄における掲載数の増加は、主に高齢者の人口増加を原因とするものである。(2)これとは対照的に、1990年における20歳代の単位人口あたりの投書応募者数は、1965年におけるそれの約半数に減少している。(3)新聞社は、1970年頃、20歳代の投書掲載を抑制し60歳代の投書を優遇して掲載していたが、1990年には年齢により掲載を特に操作している形跡はなく、特別なテーマを投稿規定で設定してもいない。これらの結果から、新聞社は1990年には高齢者からの投書という情報行動の増加を容認し、生涯教育の一つの場としての機能を自認しているという解釈が成り立つ。

- 著者

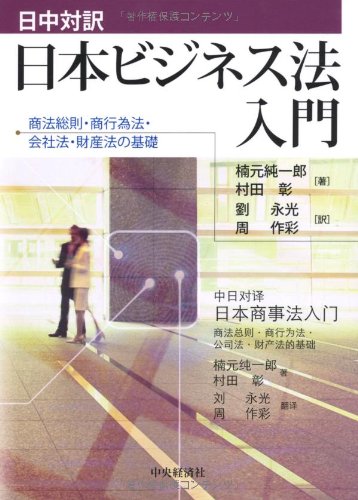

- 楠元純一郎 村田彰著 劉永光 周作彩訳

- 出版者

- 中央経済社

- 巻号頁・発行日

- 2012

1 0 0 0 研究炉の現代的課題

核分裂とその制御機構を学習・研究する道具としての研究炉の役割は初期に比べれば相対的に小さくなっているものの、原子力の恩恵が社会に広く行き渡り、その持続可能性を確保することが新たな課題となっている現在、研究炉による実体験をもって原子力や放射線を理解することが原子力利用社会を構成する多くの人に必要になっている。さらに、研究炉は理工学研究や産業・民生にも役立っているし、原子力利用の一層の展開のために高度な研究炉開発も必要である。しかしながら、研究炉の維持が多くの困難を抱えている現在、研究炉を望ましい形で保持していくことはほとんど不可能になっている。研究炉の困難の背景には、その維持・管理全てに関わることを設置者の責任とする現在の法体系があるが、使用済み燃料の処理・処分が根幹的な問題として浮上している。使用済み燃料の処理・処分の方策が立てられないと研究炉の存立はあり得ず、研究炉の存立がなければ健全な原子力利用社会は持続しないと云って良い。使用済み燃料の処理・処分は設置者の一存で対応出来ないから、必ず国の指導と支援の元に適切な方策が立てられなければならない。しかしながら、なぜ研究炉がなければならないのかが明らかにされないと、研究炉の諸困難と使用済み燃料の処理・処分問題の解決への訴えも説得力を欠く。本稿で研究炉の意義をやや詳細に記述している意図はここにある。研究炉の位置づけについてのこのような視点から、我々は研究炉問題に全日本的視野で取り組むべく、研究炉間の連絡・提携・支援・利用促進を目的とする「研究炉機構」の必要性を訴えてきた。しかし、その実現には時間を要する。そこで半歩退いて、現有炉の一部特に私大炉が利用出来なくなりつつある一方で、原子力教育を立て直す必要性については社会の合意が成立しやすい状況をにらんで、先ずは研究炉による実体験教育を中心とする「原子力教育センター」を設立することを改めて提案している。

- 著者

- 佐々木 佳子

- 出版者

- 北海道大学大学院教育学研究院

- 雑誌

- 北海道大学大学院教育学研究院紀要 (ISSN:18821669)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, pp.131-145, 2012-12-26

これまでの教師の思考に関する研究では,主に授業場面の教師の思考活動に焦点が当てられ,実践的知識や熟達化との関係が明らかにされてきた。だが,教師の思考そのものについては暗黙とされることが多く,実践場面での教師の思考がどのような内容で,どのような構造なのかは実際のところよくわかっていない。本稿では,教育実践における教師の思考に関する国内の研究をその内容と構造の視点から概観し,教育実践における教師の思考について論じた。教育実践における教師の思考を,授業場面,学級をめぐる実践場面,実践記録に分類,整理したところ,授業構想とのズレや予想外応答への気づき,意図的視点による問題状況への気づきがあることがわかった。教師の気づきは実践の中だけでなく,実践についての省察の過程においても再構成されることがわかった。また,気づきの機序については,暗黙知(ポラニー.M)との関連が示唆された。

1 0 0 0 OA 城戸幡太郎の心理学研究とその思想圏

- 著者

- 佐藤 公治

- 出版者

- 北海道大学大学院教育学研究院

- 雑誌

- 北海道大学大学院教育学研究院紀要 (ISSN:18821669)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, pp.171-203, 2012-12-26

本論では,城戸幡太郎の心理学研究と心理学思想について,彼の心理学史研究の集大成である『心理学問題史』といくつかの著作の内容的検討から明らかにする。城戸は心理学の研究として自然科学的方法だけに依拠するのではなく,文化とその歴史的文脈の中に人間精神を 位置づけていくことの必要性を論じている。そして,文化の中で人間発達は実現すると同時に,人間には文化的創造者としての役割があることを「文化的個性化」の概念として定式化する。城戸は「文化的個性化」を実現していくためのものとして教育を位置づける。城戸の心理学研究の背景には哲学的人間学,特にカントの実用的人間学の思想がある。