2 0 0 0 頚椎変性疾患のバリエーション—診断におけるポイントは?

2 0 0 0 上半規管裂隙症候群

Ⅰ.はじめに 迷路瘻孔は外傷性,炎症性,先天性などさまざまな原因により,中耳側や頭蓋底側に生じることが知られている。迷路瘻孔では,瘻孔部分が内耳において正円窓,卵円窓に次いで第三の窓として働くため,音刺激や圧刺激などの外的刺激を受けることによって外リンパを介して内リンパ還流が生じる。その内リンパ還流によって多くは半規管や前庭が刺激されて眼振やめまいが誘発される。これらの徴候はそれぞれ瘻孔症状およびTullio現象と呼ばれている。迷路瘻孔は,外側半規管隆起が圧倒的に多く,上半規管,後半規管または蝸牛外側壁など他の部位に生じることは稀である1,2)。そのため瘻孔症状およびTullio現象でみられる眼振はほとんどが水平性眼振である。上半規管裂隙症候群(superior canal dehiscence syndrome)とは,上半規管を被っている中頭蓋窩天蓋や上錐体洞近傍の上半規管周囲の骨に欠損が生じることによって瘻孔症状およびTullio現象を生じる新しい疾患単位であり,誘発される眼振の向きは垂直・回旋であることが特徴的である。

2 0 0 0 脊髄脊椎手術と術中モニタリング—開頭術との違いは?

2 0 0 0 ヘパリン類似物質およびラノリンによる接触皮膚炎の1例

2 0 0 0 音楽刺激と前頭葉機能の関連性について

要旨:音楽刺激は,視覚刺激と比較し,より効率的に注意機能を促進するとされているが,その効果は十分明らかになっていない.そこで健常者を対象に,近赤外線分光法を用い音楽活動時の前頭葉の賦活状況を分析し,注意障害の訓練における音楽の効果を検証した.活動は,「注意課題」と「二重課題」を想定した活動を用いた.その結果,「注意課題」では有意な傾向はみられなかったが,「二重課題」で実行機能に関与するとされている左側前頭葉背外側の賦活が有意に確認できた(p<0.05).単独で用いるには課題の提示方法などに工夫が必要であるが,前頭葉背外側を用いるとされる注意機能の訓練に,音楽利用の可能性が示唆された.

2 0 0 0 —(もういいかげん新人じゃないけれど)—「頼りたい気持ち」の研究

研究の動機 「私って看護師に向いてない」。看護師になった今もずっとそう思っている。いつからそう考えるようになったのか……思い返してもわからない。たぶん子どもの頃から「救命病棟24時」的なテレビの影響で、看護師というと「てきぱきしていて、よく気が利く」イメージが強かったのかも。私はとにかくどんくさい。 ホスピスでのボランティアを経て、看護師になろうと決めた時も、「まあ、絶対向いてはいないけど、でもやってみたいし、向いてなくてもやってみよう」と思っていた。私のやることに反対したことのなかった父親も、「看護師はやめておけ」と忠告してきた。案の定、看護学校に入学してからも、実習では先生に怒られてばかりいた。そもそもプライベートでも、気を利かせたり、頼られたりすることはとにかく苦手。居酒屋でサラダを取り分けるのすら恐怖。

2 0 0 0 いわゆる境界状態について

Ⅰ 境界状態または境界例の概念はKnight8)によってほぼ確立されたとはいえ,境界状態あるいはこれに相当する病態に関する文献を通覧すると,著者達の使用する用語もその概念もさまざまであって,極端なことをいえば「誰それのいう何々」という言い方をしないと話し手と聞き手の間に微妙な喰いちがいが起こりかねない。例えば,HochとPolatin5)の「仮性神経症型分裂病」は広義に境界状態に包含される病態であるが,これと完全に一致する記述はDouglas2)の「境界線分裂病」(borderline schizophrenia)のみである。Shenken12)は「境界状態」という用語を用い,その記述の大部分はHochとPolatinに準拠しているが,しかしさらに妄想反応と仮性神経症型うつ病をも含むものとしている。一方でSchmideberg11)は「境界患者」を定義するさい仮性神経症型分裂病は除外すると明言している。また最近Grinkerら4)はそのモノグラフで「境界線症状群」(borderline syndrome)という用語を用いたが,その類型として中核群,神経症的境界線群,精神病的境界線群,“as if”群をあげており,その包含する対象は広い,などなどのごとくである。第1表には諸家により用いられた用語をあげた。 著者らによる境界例概念とその強調する点の相違はそれぞれの属する学派・理論によるほか,彼らが症例を取り扱う施設の性格ならびに患者層の偏りに基づくこともあろう。だがそれらのほかにより根本的な根拠が考えられる。そのひとつは,ある症例を境界状態と診断する場合,神経症的ならびに分裂病的な二面の特性を認めつつもそのいずれにも属せしめえぬという否定的・除外的な態度もあり,そこではいかほど分裂病的(または神経症的)であり,かついかほど分裂病的(または神経症的)でないかという判断がなされていることである。「境界例という診断は患者の状態に関してではなく,精神科医の不決断・不確かさに関する情報を伝えている」(Knight)とか「診断の困難さを現わす用語」(井村)6)のごとき表現は単なる警句とはいえない。この診断の困難さあるいは不決断の幅,すなわち「精神病理学的スペクトル上の境界帯域」の幅は診断する側の抱く分裂病概念の幅に相応して狭くも広くもなる理である。あのGlover3)やZilboorg16)はこの不決断を認めぬ立場といえよう。もちろん,多くの人は境界例を広く分裂圏内に含まれる病態と認めてはいるが,万人に承認される境界例独自の病態特異的な所見が乏しい以上,不決断の幅は医師の主観に従って動揺せざるをえない。分裂病の診断基準にかかわる問題である。

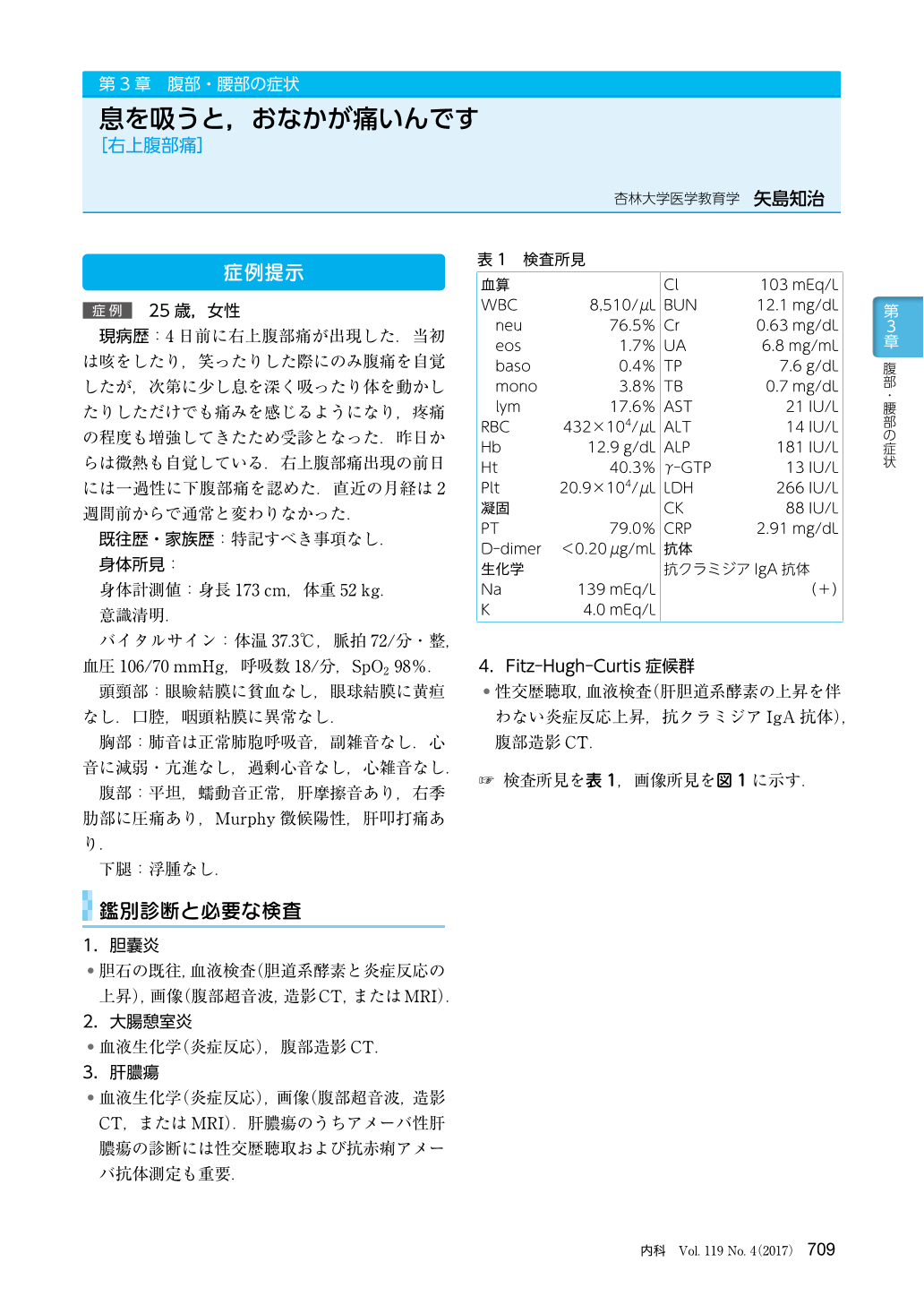

2 0 0 0 息を吸うと,おなかが痛いんです [右上腹部痛]

- 著者

- 矢島 知治

- 出版者

- 南江堂

- 雑誌

- 臨床雑誌内科 (ISSN:00221961)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.4, pp.709-711, 2017-04-01

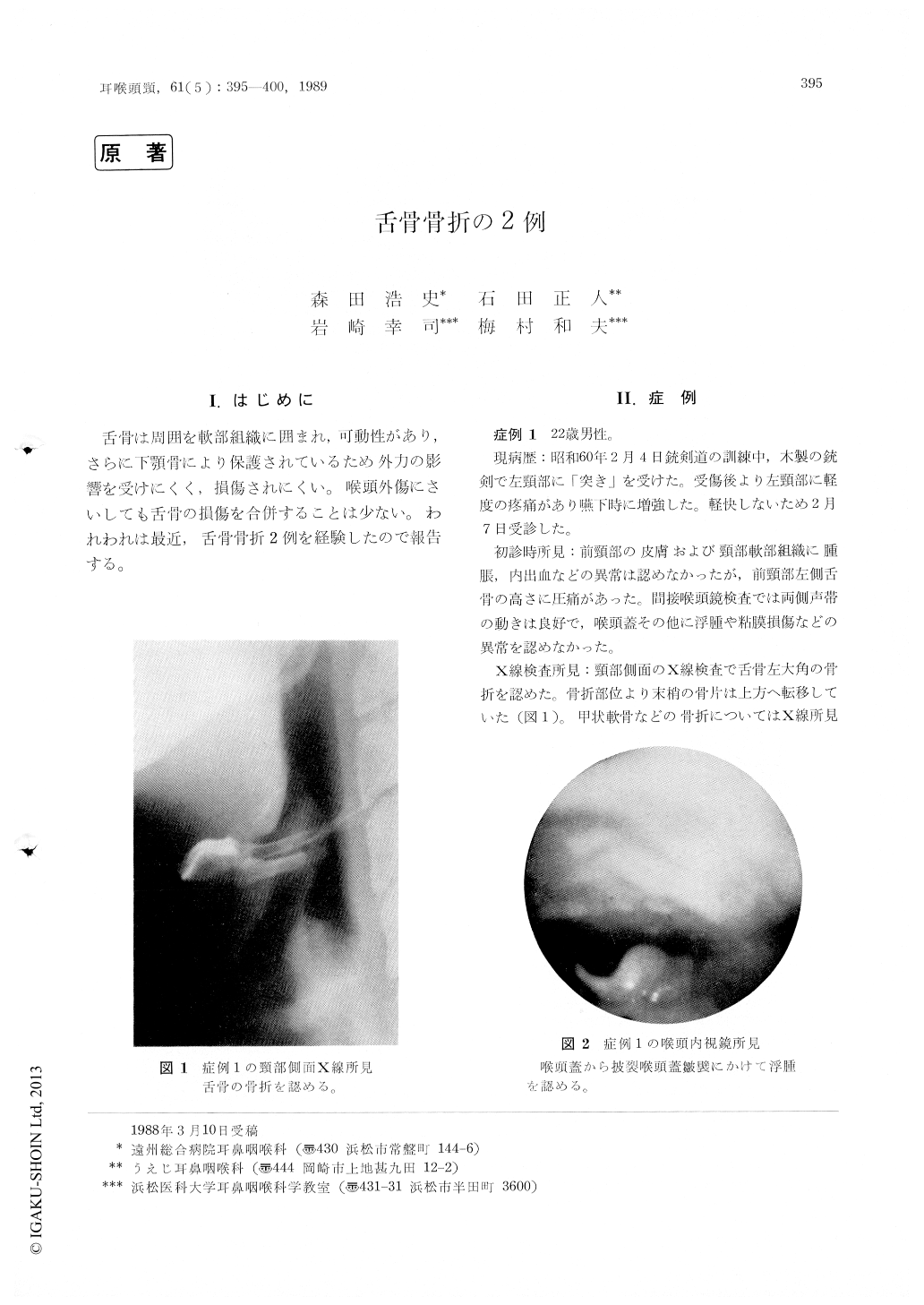

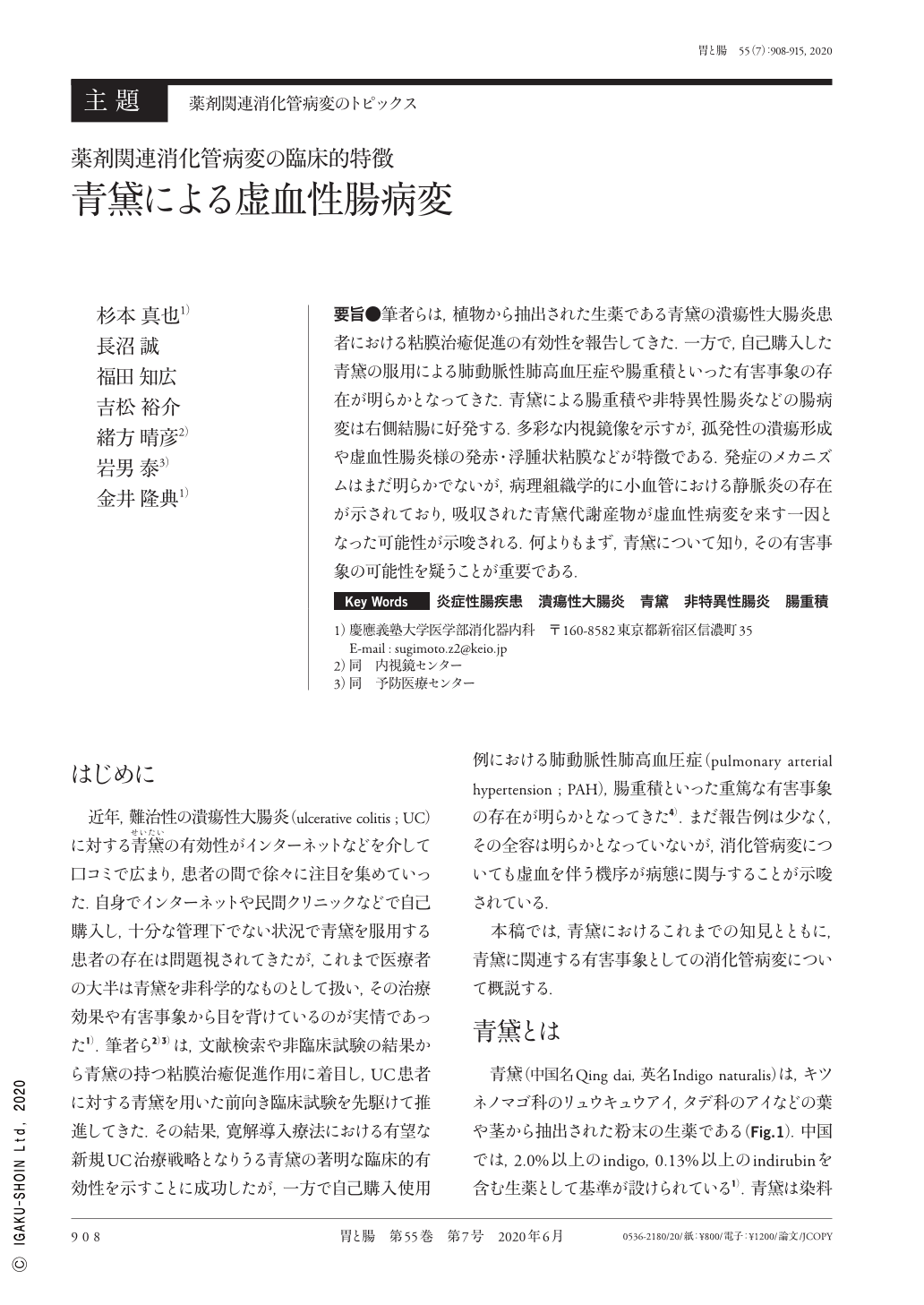

2 0 0 0 舌骨骨折の2例

2 0 0 0 —薬剤関連消化管病変の臨床的特徴—青黛による虚血性腸病変

要旨●筆者らは,植物から抽出された生薬である青黛の潰瘍性大腸炎患者における粘膜治癒促進の有効性を報告してきた.一方で,自己購入した青黛の服用による肺動脈性肺高血圧症や腸重積といった有害事象の存在が明らかとなってきた.青黛による腸重積や非特異性腸炎などの腸病変は右側結腸に好発する.多彩な内視鏡像を示すが,孤発性の潰瘍形成や虚血性腸炎様の発赤・浮腫状粘膜などが特徴である.発症のメカニズムはまだ明らかでないが,病理組織学的に小血管における静脈炎の存在が示されており,吸収された青黛代謝産物が虚血性病変を来す一因となった可能性が示唆される.何よりもまず,青黛について知り,その有害事象の可能性を疑うことが重要である.

非特異性多発性小腸潰瘍症は,持続的な潜出血による貧血と低蛋白血症を来し,粘膜下層までにとどまる治癒傾向のない潰瘍が回腸に多発する難治性疾患である1)2).原因は不明であるが,常染色体劣性遺伝形式の家系が存在し,遺伝的素因の関与が考えられる3).女性に好発し,若年時から原因不明の鉄欠乏性貧血として経過観察され,青・壮年期に本症と診断される.高度の鉄欠乏性貧血と低蛋白血症を認め,便潜血は持続的に陽性を示す.炎症所見は陰性,あるいは軽度上昇にとどまる. 病変は終末回腸以外の回腸に発生し,横走傾向を示すテープ状,あるいは細長い三角形の形態を呈する.また,腸間膜付着部とは無関係に潰瘍は枝分かれする.X線検査では,非対称性で規則性のない硬化所見,小腸皺襞の消失などが浅い潰瘍の間接所見として描出される.二重造影ではわずかな透亮像を伴う線状,ないし帯状のバリウム斑として描出される(Fig. 1).小腸内視鏡検査では,下部回腸に浅く境界明瞭な輪走・斜走潰瘍(Fig. 2)が観察され,一部では偽憩室を形成しながら狭窄に至る.難治性・再発性の経過をたどり,炎症性腸疾患の薬物療法は無効である.中心静脈栄養療法は潰瘍を治癒に至らしめる唯一の治療法であるが,経口摂取再開後に再発する例が多い.

消化管に好酸球浸潤を来す疾患は“eosinophilic gastrointestinal disorder”と総称されており,その内原発性で,消化管のみに病変がみられるものが好酸球性胃腸炎である.病変部位によって好酸球性食道炎,好酸球性胃炎,好酸球性小腸炎,好酸球性大腸炎とも呼ばれる.好発部位は胃,小腸とされているが,従来まれと言われていた食道や大腸病変の報告も最近増加している.気管支喘息,アレルギー性鼻炎,アトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患が約半数に合併する. 診断基準としてはTallyら1)のものが一般的であり,(1) 消化管症状の存在,(2) 消化管の1か所以上に生検で好酸球浸潤が証明されるか,または末梢血好酸球増多と特徴的なX線所見がみられる,(3) 寄生虫など好酸球増多を示す他疾患を除外できる,の3項目を満たすことで診断されるが,病変部位によって臨床像が異なっており,均質な疾患群とは考えにくい.生検診断においては強拡大視野で20個以上の好酸球が存在することが一応の基準であるが,部位により浸潤程度に差があるため多数点での生検が必要である.

2 0 0 0 直腸肛門部乏色素性悪性黒色腫

2 0 0 0 悪性黒色腫

- 著者

- 松島 誠 黒水 丈次 岡本 康介 長谷川 信吾 下島 裕寛 河野 洋一 香取 玲美 杉田 博俊 小菅 経子 鈴木 裕 鈴木 和徳 池上 雅博 栗原 聰元 大田 貢由

- 出版者

- 医学書院

- 巻号頁・発行日

- pp.374-377, 2016-03-25

疫学 悪性黒色腫(malignant melanoma)は,神経堤起源細胞でメラニン産生細胞であるメラノサイト(melanocyte)に由来する悪性腫瘍である.そのほとんどは皮膚に発生するが,その他メラノサイトが存在する口腔,鼻腔,食道,胃や大腸・肛門などの消化管の粘膜や目の脈絡膜,脳軟膜,脊髄膜にも発生する.本邦における悪性黒色腫の罹病率は1.12人/10万人とされており,欧米での発生頻度は本邦に比べて高く,さらに増加する傾向にあるとされている. 原発部位別頻度をみると,消化管原発悪性黒色腫は,全悪性黒色腫の0.1〜2.5%と極めて少ない.本邦における消化管原発の悪性黒色腫は,1999年の嶋田ら1)による集計では,直腸肛門部300例,食道143例,小腸9例,結腸5例,胃2例で,海外の報告でも結腸原発悪性黒色腫は,全悪性黒色腫の0.4〜5.6%と極めて少ない.また,大腸悪性黒色腫の中では,歯状線を中心とした直腸肛門部に発生するものが最も多く(直腸肛門部は基底層にメラニン色素細胞を含む重層扁平上皮を持ち,悪性黒色腫の発生母地になると考えられている),結腸原発悪性黒色腫の約75%を占めると言われている.直腸肛門部原発悪性黒色腫は全肛門部悪性腫瘍の0.25〜3.9%である.直腸肛門部の悪性黒色腫は早期にリンパ行性,血行性転移を来しやすく,診断時既に70%の症例で転移を認めると言われている2).

2 0 0 0 悪性黒色腫

疾患の概念 悪性黒色腫(malignant melanoma)は,神経堤起源細胞でメラニン産生細胞であるメラノサイトに由来する悪性腫瘍であり,本邦における悪性黒色腫の罹病率は1.12人/10万人とされている1).消化管の悪性黒色腫は非常にまれであり,大部分は皮膚を原発としたものの転移である.消化管原発の悪性黒色腫の主な部位は,食道と直腸肛門部であり2),肛門部の悪性黒色腫は,全悪性黒色腫の0.2%,直腸肛門部の悪性腫瘍の0.5%と極めて少ない3).好発年齢は50〜70歳代で,女性に約2倍多いとされる4). 症状は肛門出血が最も多く,肛門部腫瘤,肛門痛,便通異常などを訴える5).悪性度が極めて高く,早期からリンパ行性はもとより血行性に肺・脳・骨・肝などに転移を来す.

2 0 0 0 直腸肛門部にみられた悪性黒色腫の1例

臨床経過 患者は50歳代,女性. 肛門痛を主訴に近医を受診し,病変を指摘されたため当院に紹介され受診となった.既往歴に特記事項はなかった.当院の下部消化管内視鏡検査(total colonoscopy ; TCS,Fig.1)では,肛門縁から脱出する巨大な黒色腫瘤を認めた(Fig.1a〜c).また,盲腸(Fig.1d),上行結腸(Fig.1e),上部直腸(Fig.1f)にも黒色の隆起性病変や,色素沈着が散在性に認められた.さらに,上部消化管内視鏡検査(esophagogastroduodenoscopy ; EGD)(Fig.2)では,胃角部後壁(Fig.2a),胃体中部大彎(Fig.2b)にびらんを伴う黒色の色素沈着を認めた. その他,CTにて両側鼠径リンパ節の腫大を認めた.以上より直腸肛門部原発の悪性黒色腫(anorectal malignant melanoma ; AMM)を考え,皮膚悪性黒色腫に準じたstaging(第7版AJCC皮膚メラノーマ病期分類)で,cT4bN0M1,cStage IVと診断した.肛門の疼痛,また出血のコントロール不良のため,AMMに対して経肛門的局所切除術が施行された.

2 0 0 0 悪性黒色腫─内視鏡的に黒色調を呈さないamelanotic病変

- 著者

- 山﨑 明 斎藤 彰一 高松 学 河内 洋 西川 雄祐 堀江 義政 安江 千尋 山本 安則 井出 大資 千野 晶子 五十嵐 正広

- 出版者

- 医学書院

- 巻号頁・発行日

- pp.1000-1003, 2018-06-25

疾患の概念 直腸肛門部に発生する悪性黒色腫は,直腸肛門移行部の上皮基底層に存在するメラノサイト由来と考えられている1).消化管原発の悪性黒色腫はまれであるが,直腸肛門部は食道と並び好発部位とされ,本邦における頻度は全悪性黒色腫の4.6%2),直腸肛門部悪性腫瘍の0.38%3)と報告されている.直腸肛門部悪性黒色腫の平均生存期間は8〜25か月,5年生存率は4.6〜15%と報告されており,予後不良な疾患である4).色調はメラニン色素を反映した黒色調を呈するものが多いが,肉眼的に黒色調を呈さない低色素性あるいは無色素性のamelanotic病変が6.6〜26.4%と報告されており2)3)5),診断が困難な場合がある.

2 0 0 0 長期間緩解を維持しているCrohn病の2例―経過についての考察

要旨 初回診断から10年以上にわたって,緩解を維持しているCrohn病の2例を呈示した.初回診断時,〔症例1〕は縦走潰瘍と狭窄を認める小腸大腸型,〔症例2〕は敷石像を主体とする小腸型Crohn病で,ともに中心静脈栄養で緩解導入後,半消化態栄養剤による栄養療法を経て11年および10年間無治療のまま緩解を維持している.呈示症例をさかのぼ及的に検討すると,初回診断時のX線所見のみから長期予後を予測することが必ずしも容易でないことが示唆された.