- 著者

- 山田 耕生

- 出版者

- 共栄大学

- 雑誌

- 共栄大学研究論集 (ISSN:13480596)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.107-121, 2009-03-31

本稿では、浦和レッズとその本拠地であるさいたま市浦和地域(旧浦和市)を事例に、プロサッカークラブの発足に伴う「サッカーのまち」の変遷を明らかにした。浦和地域では1960年代から70年代にかけての約20年間の地元高校サッカー部による数々の全国優勝によって「サッカーのまち」としての認識が形成された。1993年に開幕したJリーグ以降は、行政、商店街などにより、サッカーのまちづくりが進められた。2000年代に入ると、浦和レッズも本格的に地域貢献活動に取り組むようになった。このように、Jリーグ開幕時からサッカーのまちづくりが着々と進展した要因は、地域住民の「サッカーのまち」としての認識やアイデンティティがあるためである。さらに、浦和レッズの地域貢献活動は本業のサッカーの強化には繋がらないが、結果として浦和レッズがさらに地域へ受け入れられるものになり、さらには浦和地域の「サッカーのまち」づくりが一層進んでいくものと考えられる。

4 0 0 0 OA イギリス 子どもの肥満対策

- 著者

- 田村祐子

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 269-1), 2016-10

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1918年11月20日, 1918-11-20

4 0 0 0 OA 日本書道教育之大道

- 出版者

- 京都府女子師範学校附属小学校

- 巻号頁・発行日

- 1936

4 0 0 0 OA 英国の政治任用職「特別顧問」(資料)

- 著者

- 米井大貴

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.845, 2021-05

4 0 0 0 OA 昆虫食とミュージカル「ライオンキング」

- 著者

- 宮ノ下 明大

- 出版者

- 都市有害生物管理学会

- 雑誌

- 都市有害生物管理 (ISSN:21861498)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.105-106, 2014-12-20

4 0 0 0 「討将軍」と「討幕」 : 上方政変と関東進撃

- 著者

- 下田 悠真

- 出版者

- 山口県地方史学会

- 雑誌

- 山口県地方史研究 (ISSN:02891751)

- 巻号頁・発行日

- no.126, pp.巻頭1p,47-62, 2021-10

4 0 0 0 OA C型肝炎ウイルス培養モデルを用いた研究

- 著者

- 脇田 隆字

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.202-203, 2021-04-01 (Released:2021-04-07)

- 参考文献数

- 5

4 0 0 0 OA <時の課題>学術情報流通とオープンアクセス --ジャーナル問題の根源的課題--

- 著者

- 引原 隆士

- 出版者

- IDE大学協会

- 雑誌

- IDE : 現代の高等教育

- 巻号頁・発行日

- vol.636, pp.59-62, 2021-12

- 著者

- 清水 聡

- 出版者

- 学校法人 開智学園 開智国際大学

- 雑誌

- 開智国際大学紀要 (ISSN:24334618)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.5-16, 2021 (Released:2021-03-15)

本稿では、1968 年のチェコスロヴァキアにおける政治危機の原因について、「ソ連・東欧圏」の経済改革と 1960 年代のドイツ政治外交に焦点を当てて分析した。 1968 年の危機は、約 10 年間におよぶ「ソ連・東欧圏」における経済改革の結果であった。経済改革は度重なる抵抗を受けた。経済相互援助会議(コメコン)の機構改革においては国益をめぐる論争が激化し、国内経済改革の過程においても保守派による抵抗が繰り返された。 この結果、チェコスロヴァキアでは政治改革の気運が高まり、「プラハの春」が開始された。しかし、チェコスロヴァキアへの接近を模索する西ドイツが「プラハの春」の展開に影響を与え、民主化運動は急進化した。当初、チェコスロヴァキアにおける経済改革に理解を示した東ドイツのウルブリヒトは、チェコスロヴァキアと西ドイツとが接近するシナリオを警戒し、軍事介入を支持する決断へと至った。ワルシャワ条約機構軍による軍事介入により「プラハの春」は終焉し、それとともに、「ソ連・東欧圏」では「統制」に基づく体制が強化された。こうして、「プラハの春」に対する軍事介入は、冷戦史における転換点の 1 つとなった。

4 0 0 0 OA 復活の狼煙をIPEC-Himeji 2022 ECCE-Asiaから!

- 著者

- 赤津 観

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)

- 巻号頁・発行日

- vol.141, no.9, pp.NL9_1, 2021-09-01 (Released:2021-09-01)

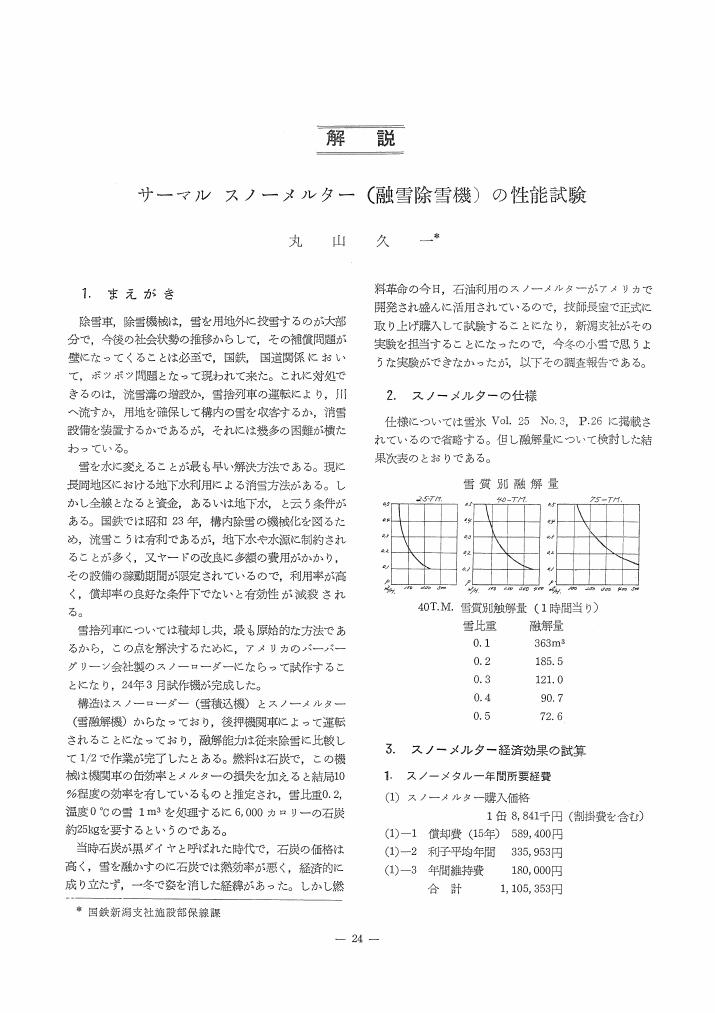

4 0 0 0 OA サーマル スノーメルター (融雪除雪機) の性能試験

- 著者

- 丸山 久一

- 出版者

- 公益社団法人 日本雪氷学会

- 雑誌

- 雪氷 (ISSN:03731006)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.126-130, 1964 (Released:2009-09-04)

4 0 0 0 IR 精神障害の生活モデルとインペアメント : 精神障害の社会モデルを展望して

- 著者

- 永井 順子

- 出版者

- 北星学園大学

- 雑誌

- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 = Hokusei review, the School of Social Welfare (ISSN:13426958)

- 巻号頁・発行日

- no.54, pp.49-66, 2017-03

- 著者

- ケイン 樹里安

- 出版者

- カルチュラル・スタディーズ学会

- 雑誌

- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, 2017

近年、着実に多文化社会へと移行しつつある日本社会において、「ハーフ」と呼ばれる人々への社会的関心が増大している。呼応するように、特定のルーツおよびルートをもつ「ハーフ」が直面する諸問題や支配的なメディア表象の変遷に着目した研究が登場しつつある。だが、いずれも端緒についたばかりであり、より経験的な水準で、「ハーフ」が直面する問題状況やメディア表象と関係を切り結ぶ日常的な実践に照準した研究が求められている。そこで、本稿では、すぐれて現代的な現象であるSNS を介した「ハーフ」たちの「出会い」の場に着目し、多様なルーツ/ルートをもつ「ハーフ」たちが織り上げる相互行為秩序の様態に迫ることで、上述の課題に部分的に応えることを目的とする。具体的には、SNS を介した「出会い」の場において、しばしば見受けられる「生きづらさ」を「笑い飛ばす」実践とその実践をめぐって生起する成員の序列化と排除という出来事を中心的に取り上げ、M. セルトーの「技芸をなすことArt de Faire」概念を手がかりとして考察を行う。一見すると、相互行為秩序の規範をめぐる普遍的な出来事であり、いかにも現代的な若者文化らしい特徴を備えた振る舞いだとして素朴に解釈され、見過ごされかねないほどきわめて「平凡」な振る舞いが、実際にはマイノリティの社会的身体に密接に関連した緊張をはらんだ技芸にほかならないことを示す。現代日本社会において生起する多文化状況における、コンヴィヴィアリティのありようを批判的に探索するためには、マイノリティの技芸とそれがもたらす序列化と排除の機制に照準した経験的研究の蓄積が必要であることを、本稿を通して示唆したい。

4 0 0 0 OA 変化する日本語「えげつない」の今を捉える

- 著者

- 佐久間 淳子 サクマ ジュンコ Junko Sakuma

- 雑誌

- 応用社会学研究 = The journal of applied sociology

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.245-253, 2019-03-23

- 著者

- Pilar Jimenez-Quevedo Esther Bernardo Maria del Trigo Shuji Otsuki Luis Nombela-Franco Salvatore Brugaletta Arancha Ortega-Pozi Raul Herrera Pablo Salinas Ivan Nuñez-Gil Hernan Mejía-Rentería Fernando Alfonso Cristina Fernandez-Perez Antonio Fernandez-Ortiz Carlos Macaya Javier Escaned Manel Sabate Nieves Gonzalo

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-21-0649, (Released:2021-12-02)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 2

Background:The role of circulating progenitor cells (CPC) in vascular repair following everolimus-eluting stent (EES) implantation is largely unknown. The aim of the study was to investigate the relationship between temporal variation in CPC levels following EES implantation and the degree of peri-procedural vascular damage, and stent healing, as measured by optical coherence tomography (OCT).Methods and Results:CPC populations (CD133+/KDR+/CD45low) included patients with stable coronary artery disease undergoing stent implantation, and were evaluated using a flow cytometry technique both at baseline and at 1 week. OCT evaluation was performed immediately post-implantation to quantify the stent-related injury and at a 9-month follow up to assess the mid-term vascular response. Twenty patients (mean age 66±9 years; 80% male) with EES-treated stenoses (n=24) were included in this study. Vascular injury score was associated with the 1-week increase of CD133+/KDR+/CD45low (β 0.28 [95% CI 0.15; 0.41]; P<0.001) and with maximum neointimal thickness at a 9-month follow up (β 0.008 [95% CI 0.0004; 0.002]; P=0.04). Inverse relationships between numbers of uncoated and apposed struts for the 9-month and the 1-week delta values of CD133+/KDR+/CD45low (β −12.53 [95% CI −22.17; −2.90]; P=0.011), were also found.Conclusions:The extent of vessel wall injury influences early changes in the levels of CPC and had an effect on mid-term vascular healing after EES implantation. Early CPC mobilisation was associated with mid-term strut coverage.

4 0 0 0 OA 台湾の個人情報保護法

- 著者

- 岡村志嘉子

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- no.258, 2013-12

4 0 0 0 OA 音感と色聴感覚

- 著者

- 山脇 一宏 椎塚 久雄

- 出版者

- 日本感性工学会

- 雑誌

- 感性工学研究論文集 (ISSN:13461958)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.3, pp.31-37, 2005-05-31 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2 3

This paper discusses about the relevancy of Solfege ability and Color-heard-sense. We do the questionnaire survey that listens to music and answered the color image. We analyze tonality recognition with questionnaire survey of the music major students and students except for the music major. We use method of the feature extraction of the music according to the adjective image chart, because it is superior than the feature extraction of the music by the factor analysis. From the analysis of the questionnaire survey, two results are shown. It is suggested that the human beings have the synesthesia subconsciously. It is shown that the synesthesia is caused by an influence on the common recognition of music and color.