4 0 0 0 OA (書評)塚田穂高著『宗教と政治の転轍点―保守合同と政教一致の宗教社会学―』

- 著者

- 對馬 路人

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.88-91, 2016-06-11 (Released:2018-07-20)

- 著者

- 藤井 樹也

- 出版者

- 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻

- 雑誌

- 筑波ロー・ジャーナル (ISSN:18818730)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.95-108, 2007-03

4 0 0 0 OA 「満洲国」の金融

4 0 0 0 OA 筋膜による筋間連結の機能的役割

- 著者

- 石井 禎基 崎田 正博 笹井 宣昌 笠松 大輔 米井 信二 福田 智之 土屋 禎三

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.16-23, 2013-02-20 (Released:2018-04-12)

- 参考文献数

- 24

【目的】大腿部における筋間連結の機能的役割をあきらかにする。【方法】標本として,ウシガエル膝伸筋の大腿三頭筋のうち前大腿直筋を除いた内側広筋と外側広筋の2筋を用いた。標本の支配神経分枝以外をすべて切断した坐骨神経に電気刺激を与えて,様々に筋長を変えたときの等尺性強縮張力を測定した。張力測定は,生体そのままの条件(連結条件)と標本をハムストリングスおよび股関節内転筋群から切り離した条件(切離条件)で施行し,それぞれの長さ-張力関係を比較した。【結果】「連結条件」の長さ-張力関係は,「切離条件」のそれよりも上行脚と下行脚の傾きが急であり,「切離条件」の曲線は筋長のより長い方へ移動していた。跳躍直前の筋長における収縮張力は「切離条件」の方が「連結条件」よりも最大収縮張力の約10%減少した。【結論】筋間連結の機能的役割のひとつとして,筋収縮特性の異なる複数の筋をより効率的に働かせて,膝伸筋出力を十分に発揮させることが示唆された。

4 0 0 0 OA 社会福祉学における参加論の系譜と利用者参加概念の発展(I)

- 著者

- 児島 亜紀子

- 出版者

- 長野大学

- 雑誌

- 長野大学紀要 = BULLETIN OF NAGANO UNIVERSITY (ISSN:02875438)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.1-11, 1998-09-30

4 0 0 0 OA 近年の認知診断モデルの展開

- 著者

- 山口 一大 岡田 謙介

- 出版者

- 日本行動計量学会

- 雑誌

- 行動計量学 (ISSN:03855481)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.181-198, 2017 (Released:2018-04-26)

- 参考文献数

- 95

- 被引用文献数

- 1

Cognitive Diagnostic Models (CDMs) have been developed for a few decades to reveal students' knowledge status. The purpose of this paper is to provide a review of recent advances in CDMs, and to figure out the trend in its model development. In the paper, we first introduce the fundamental concept of CDMs, and then summarize broad range of modern CDMs by classifying them into compensatory, noncompensatory, and integrated models as well as other emerging approaches. Finally, we discuss the future orientation of CDM studies with focus on the empirical applications.

4 0 0 0 OA 不随意運動を主徴とし,両側大脳基底核病変を呈したビタミンB12欠乏症の1例

- 著者

- 北村 泰佑 後藤 聖司 髙木 勇人 喜友名 扶弥 吉村 壮平 藤井 健一郎

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.7, pp.499-503, 2016 (Released:2016-07-28)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 3 4

患者は86歳女性である.入院1年前より認知機能低下を指摘され,入院2週間前より食思不振,幻視が出現し,意識障害をきたしたため入院した.四肢に舞踏病様の不随意運動を生じ,頭部MRI拡散強調画像で両側基底核は左右対称性に高信号を呈していた.血液検査ではビタミンB12値は測定下限(50 pg/ml)以下,総ホモシステイン値は著明に上昇,抗内因子抗体と抗胃壁細胞抗体はともに陽性であった.上部消化管内視鏡検査で萎縮性胃炎を認めたため,吸収障害によるビタミンB12欠乏性脳症と診断した.ビタミンB12欠乏症の成人例で,両側基底核病変をきたし,不随意運動を呈することはまれであり,貴重な症例と考え報告する.

4 0 0 0 IR スティムソン・ドクトリンと1930年代初頭のアメリカ外交

- 著者

- 中沢 志保

- 出版者

- 文化女子大学

- 雑誌

- 文化女子大学紀要 人文・社会科学研究 (ISSN:09197796)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.29-45, 2011-01

本稿は, 20世紀前半期のアメリカにおいて主要な対外政策の立案と決定に関与したヘンリー・スティムソン(Henry L. Stimson)を引き続き考察するものである。本稿では特に, 柳条湖事件に始まる日本の中国への侵略に対してアメリカがどう対応しようとしたかを検討する。具体的には, 第一次世界大戦後の国際秩序が崩壊していく1930年代初頭において, 日本の軍事行動に対し, 「スティムソン・ドクトリン」という形で「倫理的制裁」を課そうとしたスティムソンの外交を分析する。

4 0 0 0 OA 1.赤沈, C反応性蛋白,血清アミロイドA

- 著者

- 佐々木 毅 塚本 さなえ

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.12, pp.2390-2395, 1998-12-10 (Released:2008-06-12)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1 1

赤沈値(血沈値), CRP値は炎症病態把握での基本的検査とされ,自己免疫疾患例でのモニタリングにおける重要な検査の一つとして汎用されている.最近,新しい炎症マーカーとして血清アミロイドA蛋白(SAA)のルーチン検査が可能となった. SAAはCRP変動の乏しいSLEらリウマチ性疾患の活動期に上昇する.これらの炎症マーカーは自己免疫疾患例のモニタリングにおいて有力な指標となりうることと推定される.

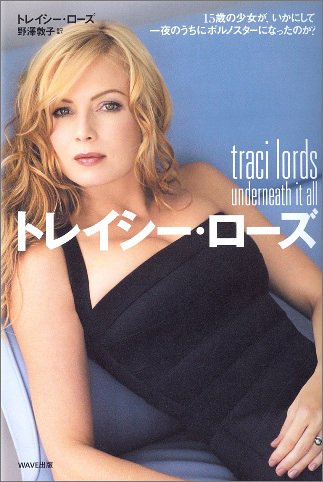

- 著者

- トレイシー・ローズ著 : 野沢敦子訳

- 出版者

- WAVE出版

- 巻号頁・発行日

- 2005

4 0 0 0 OA デポジット制度がもたらす正負の影響

- 著者

- 沼田 大輔

- 出版者

- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会

- 雑誌

- 廃棄物学会論文誌 (ISSN:18831648)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.6, pp.353-363, 2008 (Released:2009-04-01)

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 2 2 1

廃棄物問題への対策としてしばしば議論に上る経済的手法の一つにデポジット制度がある。このデポジット制度に対してこれまで様々な研究において,その有用性が指摘されている。しかしながら,その導入に対して否定的な見解を示す研究も見られ,実際にデポジット制度が廃棄物問題への対策として適用されることは少ない。本稿は,この乖離の原因を探るべく,デポジット制度に関する既存の経済学的研究から,デポジット制度の得失を整理したものである。そして,デポジット制度の得失を考慮した費用便益分析の再検討をおこなう必要があること,デポジット制度導入の課題を克服し,利点を生かす方策に関する研究を深めていく必要があることを提示する。

- 著者

- 西元 和夫

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.4, pp.1109-1110, 2004-03-30

- 著者

- 山神 達也 海津 一朗 山口 康平 川嶋 里枝

- 出版者

- 和歌山大学クロスカル教育機構 教育・地域支援部門 / 和歌山大学 教育学部

- 雑誌

- 和歌山大学教育学部共同研究事業成果報告書

- 巻号頁・発行日

- no.2020, pp.217-220, 2021-03-01

4 0 0 0 OA 北海道における観海流事始め

- 著者

- 中森 一郎

- 出版者

- 大谷学会

- 雑誌

- 大谷学報 = THE OTANI GAKUHO (ISSN:02876027)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.2, pp.1-25, 1998-01

4 0 0 0 IR 自由インド仮政府をめぐって--第2次世界大戦におけるインド民族運動と日本

- 著者

- 長崎 暢子

- 出版者

- 東洋史研究會

- 雑誌

- 東洋史研究 (ISSN:03869059)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.p231-255, 1991-09

4 0 0 0 パール判事研究 : A級戦犯無罪論の深層

- 著者

- 野呂 浩

- 出版者

- 東京工芸大学

- 雑誌

- 東京工芸大学工学部紀要. 人文・社会編 (ISSN:03876055)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.43-49, 2008

4 0 0 0 OA 複数の心的領域による談話管理

- 著者

- 田窪 行則 金水 敏

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.3, pp.3_59-3_74, 1996-08-31 (Released:2008-10-03)

- 参考文献数

- 28

In this paper we attempt to construct a dynamic model of discourse management, a version of Mental Space Theory, modified to accommodate dialogic discourse by incorporating a memory management system. We posit a cognitive interface between linguistic expression and knowledge-base. This interface contains pointers or indices linked to addresses in the knowledge base, controlling access paths to the data in the base. Utterances in a dialogue exchange can be redefined as input-output operations via this interface: registering, searching, editing, etc. The main theses of our approach to discourse management are as follows:The operations coded in the various forms are to be defined as performing input-output operations on the database of the speaker and not that of the hearer's model in the speaker. It is argued that the hearer's model in the speaker is not only unnecessary but also harmful in the description of sentence forms. We divide the interface into two components, I-domain and D-domain. The former is linked to temporary memory, houses the assumptions and propositions newly introduced to the discourse yet to be incorporated into the database and can be accessed only indirectly by inferences, logical reasoning, hearsay, and data search. The latter is linked to the permanent memory, houses information already incorporated in the database and can be directly accessible by simple memory search like pointing to an index. New information passes through only via I-domain. We will demonstrate that our approach solves problems in mutual knowledge but also provides a powerful tool in the description of some of the most recalcitrant phenomena in natural language.

4 0 0 0 OA 糖尿病性動眼神経麻痺の1例

- 著者

- 櫻井 綾子 大河内 昌弘 山本 陽一 加地 謙太 田村 泰弘 浅田 馨 服部 孝平 後藤 章友 神谷 泰隆 大野 恒夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会学術総会抄録集 第59回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)

- 巻号頁・発行日

- pp.65, 2010 (Released:2010-12-01)

症例は、70才男性。20年前より、糖尿病(2型)、高血圧、胃潰瘍を指摘され、内服治療を継続され、glimepiride 2mg、pioglitazone 15mg, Voglibose0.9mg最近1年のHbA1cは、6.1~6.8%で推移していた。H21年6/14に、急に、複視を認めるようになり、救急外来を受診された。来院時、意識清明で、瞳孔・対光反射に異常なく、右方視による複視(右眼内転障害)を認めた(pupillary sparing)。眼瞼下垂、舌偏位、顔面神経麻痺、四肢の麻痺は全て認めず、Barre sig、Finger-nose testに異常を認めなかった。頭部CT&MRI&MRAでは、lacunar infarctionを認めるのみで、内頸動脈・後交通動脈分岐郡脳動脈瘤や海綿静脈洞血栓症は認めなかった。加えて、両下肢の感覚神経障害を認め、アキレス腱、膝蓋腱反射の低下を認めた。眼科的にも眼球運動異常を認めるのみで、眼底異常、視野異常は認めなかった。以上より、脳の器質的な疾患による動眼神経麻痺は考えにくく、糖尿病性動眼神経麻痺と診断した。治療としては、リハビリ治療に加え、血糖コントロールの強化、血小板凝集抑制薬、血管拡張薬、アルドース還元酵素阻害薬、ビタミンB12製剤を併用したところ、1ヶ月程度で右眼内転障害および、複視は消失し、以後症状の再発は認めなかった。糖尿病性合併症としての動眼神経、外転神経麻痺は比較的まれな疾患であるため、脳梗塞の一症状と間違われやすいと考えられる。しかし、急性発症し、高齢者に多く、糖尿病の罹病期間・コントロール状態・眼底所見とは無関係に発症すること、一側の動眼神経、外転神経麻痺が多く、 瞳孔機能は保たれる(pupillary sparing)特徴的な所見から、比較的鑑別は容易であること、加えて、多くは数か月以内に回復する予後の良さから、その疾患を知ることは、疾患の迅速な鑑別・治療および患者指導に役立つと考えられ、典型的な自験例をここに報告する。

4 0 0 0 OA 語りを誘発する学習環境のエスノグラフィー

- 著者

- 中原 淳

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学雑誌 (ISSN:03855236)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.23-35, 1999-06-20 (Released:2017-10-20)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 4

近年の学習環境論において学習者自身が学習過程の再吟味を行うことの重要性が主張されている.本論文の目的は,学習過程を重要視する学習環境のデザインと,それが学習者にもたらす変容を明らかにすることである.研究方法としては,「エスノグラフィー(ethnography)」を採用する.より具体的には,ある学習環境における空間配置・学習材・ストラテジ- (strategy)の3つの学習活動を構成する「リソース(resource)」について考察を加える.それをふまえた上で,他者に対する学習過程の内省的認知活動である「語り(Narrative)」とそれらリソースとの関係を論じる.上記の認知活動は,研究対象の実践において特異に観察された.「語り」は,3つのリソースが「協調(coordination)」して構成される内省的な認知活動である.学習者にとっての「語り」の教育的効果は,学習そのものをどう定義するかという認識のレベル-「メタ学習観」の転換・変容に存在する.以上の議論をふまえ,学習活動支援の方法としての「語り」を概観し,「語り」を誘発する学習環境のデザインについて本稿からの示唆を述べる.

- 著者

- 萩原 詩子

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経アーキテクチュア (ISSN:03850870)

- 巻号頁・発行日

- no.864, pp.78-81, 2007-12-24

漫画家・水木しげる氏の名を冠した商店街「水木しげるロード」の成功で、観光ブームに沸く鳥取県境港市。「一反もめんハウス」は中心地からそう遠くない田園地帯に建つ。「一反木綿」とは漫画「ゲゲゲの鬼太郎」に登場する妖怪だ。 建て主の木村光哉氏は、鬼太郎のキャラクターグッズの企画販売を手がけている。