- 著者

- 網中 昭世

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.89, 2020-09-12 (Released:2020-09-12)

- 著者

- 仲村 拓真

- 出版者

- 日本図書館情報学会

- 雑誌

- 日本図書館情報学会誌 (ISSN:13448668)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.73-92, 2020 (Released:2020-09-19)

- 参考文献数

- 76

本研究の目的は,昭和前期において,五大都市立図書館が共通して有していた特徴や課題を明らかにすることである。分析のために,五大都市立図書館の関係者で構成された「五大都市市立図書館振興協議会」の開催状況及び議論を整理し,類似する会議の議論との比較を試みた。史料として,各会議の議事録,雑誌や図書館報に掲載された報告記事を用いた。結果として,同協議会の議論から,五大都市立図書館の主な課題として,①共同事業の提案,②読書の普及・指導,③図書の購入・選定,④職員の確保・待遇,を見出した。類似する会議と共通する議題も多く取り上げられていたが,広く図書館界や社会全体に貢献する事業を企図したこと,読書普及のために分館制の在り方を検討したことなど,大都市独自と見なせる議論も展開されていた。

4 0 0 0 OA 「虐待」に先立つ問い - 児童虐待と虐待死の差異に基づいて-

- 著者

- 柏木 恭典 Yasunori Kashiwagi 千葉経済大学短期大学部 CHIBA KEIZAI COLLEGE

- 雑誌

- 千葉経済大学短期大学部研究紀要 = Bulletin of Chiba Keizai College (ISSN:2189034X)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.1-11,

The study aims to find out the historical relationship between child maltreatment and neonaticide. At first I tried to analyze the hermeneutical perspective of historical background of child maltreatment. Secondly I tried to describe the new anonymous support for women and children in need as protection prior to child maltreatment and abuse. It is most important issue for this study to elucidate research results relating to the concept of child maltreatment and the issues of Babyklappe (baby-box) and helping the women in need. The results suggest that the issues of child maltreatment historically not only belong to child protection, but also belong to supporting the women and children in need.

4 0 0 0 OA 大学と赤狩り : The Academic Mind を手がかりにして

- 著者

- 黒川 修司 クロカワ シュウジ syuji kurokawa

- 出版者

- 東洋大学井上円了記念学術センター

- 雑誌

- 井上円了センター年報 = Annual report of the Inoue Enryo Center (ISSN:13427628)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.268-250, 1997-07-20

4 0 0 0 OA ビール酵母

- 著者

- 有村 治彦

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.11, pp.791-802, 2000-11-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 62

- 被引用文献数

- 2 3

醸造の基本技術シリーズとして、ビール製造における原料及び仕込工程について解説されてきた。また、ビール醸造において「酵母」は欠くことのできない存在であり、たとえ「よい原料」を用いたとしても,「元気な酵母」でなければ,「うまいビール」を製造することはできない。本稿では, ビール酵母において, 最近得られた情報を踏まえ, 基本的な知見を紹介するとともに, 醸造工程における酵母の取り扱い方 (ハンドリング), 酵母活性測定法について解説して頂いた。

4 0 0 0 コロナ禍で博物館の受けた影響、見えてきた価値

- 著者

- 佐久間 大輔

- 出版者

- 文化経済学会〈日本〉

- 雑誌

- 文化経済学 (ISSN:13441442)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.1-4, 2020-09-30 (Released:2020-10-03)

- 参考文献数

- 7

4 0 0 0 OA 『フィンランド2017年若者法』(試訳)

- 著者

- 津富 宏 山本 晃史

- 出版者

- 静岡県立大学国際関係学部

- 雑誌

- 国際関係・比較文化研究 (ISSN:13481231)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.107-124, 2020-09-30

4 0 0 0 OA 精神神経疾患と機能局在

- 著者

- 三村 將

- 出版者

- 日本脳神経外科コングレス

- 雑誌

- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.311-317, 2014 (Released:2014-04-25)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1 1

統合失調症とうつ病に関する機能局在について概説した. 統合失調症においては, 前頭葉や側頭葉を中心に, さまざまな脳領域の形態的・機能的異常が指摘されている. これらの一部は幻聴や妄想といった陽性症状と関連する以外に, 社会性を担うとされる「社会脳」と呼ばれる神経ネットワークの異常を生じることが近年明らかになっている. うつ病の病態生理と関連する神経ネットワークの異常についても, 近年のSPECT・PET・NIRS・fMRI等を用いた機能画像研究では主にhypofrontalityが示唆されている. うつ病の薬物療法, 認知行動療法, 脳深部刺激 (DBS) などに関する縦断的画像研究は, 症状の回復や神経ネットワークの修復に関わるメカニズムの理解に大きく貢献している.

4 0 0 0 母胎回帰願望説とその受容

- 著者

- 永井 太郎

- 出版者

- 京都府立大学国中文学会

- 雑誌

- 和漢語文研究 (ISSN:13489291)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.15-34, 2008-11

4 0 0 0 IR ヴィクトリア朝時代における『グリム童話』の受容 : ジョージ・マクドナルドの場合

- 著者

- 相浦 玲子 Reiko Aiura 平安女学院短期大学英文科 Heian Jogakuin (St. Agnes') College

- 雑誌

- 平安女学院短期大学紀要 = Bulletin of Heian Jogakuin (St.Agnes') College (ISSN:02870878)

- 巻号頁・発行日

- no.24, pp.40-49, 1993

4 0 0 0 OA 高齢患者における等尺性膝伸展筋力と 歩行能力との関係

- 著者

- 西島 智子 小山 理惠子 内藤 郁奈 畑山 聡 山崎 裕司 奥 壽郎

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.95-99, 2004 (Released:2004-06-12)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 40 26

この研究の目的は高齢患者の膝伸展筋力と歩行能力の関係について検討することである。対象は高齢入院患者78名(75.7±7.7歳)である。これらの対象について膝伸展筋力と歩行能力を評価した。歩行能力は院内歩行群(n=50),室内歩行群(n=10),歩行非自立群(n=18)に分類した。院内歩行群における膝伸展筋力は室内歩行群,歩行非自立群に比較し,有意に高い値を示した。ロジスティック回帰分析の結果,院内独歩の可否を独立して規定する因子は膝伸展筋力のみであった。膝伸展筋力が0.5を下回る場合,院内歩行自立群は減少し始め,その下限値は0.28であった。0.30を下回る場合,室内歩行の自立割合は減少し始め,その下限値は0.13であった。以上のことから,高齢患者の独歩自立のためにはある程度の下肢筋力が必要なことが示唆された。

4 0 0 0 OA 麻疹ウイルスの感染経路と現状

- 著者

- 多屋 馨子

- 出版者

- 日本ウイルス学会

- 雑誌

- ウイルス (ISSN:00426857)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.17-24, 2017-06-25 (Released:2018-03-29)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 4

2007年に10~20代を中心とする大規模な全国流行が発生した.麻疹に関する特定感染症予防指針を告示し,麻疹排除を目標に国を挙げた対策が開始された.2008年も引き続き1万人を超える大規模な全国流行となり,0~1歳の乳幼児と10~20代の若年成人が多数罹患した.多くは予防接種未接種,1回接種あるいは接種歴不明であった.2009年から患者数は激減し,日本の土着株と言われた遺伝子型D5の麻疹ウイルスは2010年5月を最後に検出されていない.海外からの輸入例を発端として,2011年と2014年には地域流行が認められたが,早期に終息した.2006年度から麻疹風疹混合(MR)ワクチンによる2回接種制度が始まっていたが,2008年度からの5年間で中学生と高校生に対する2回目のMRワクチンが定期接種化され10代への免疫強化がなされた結果,2歳以上のすべての年齢層で95%以上の抗体保有率が維持されている.2015年3月には,WHO西太平洋地域事務局から日本の麻疹排除が認定された.2017年はアジアあるいはヨーロッパからの輸入例を発端とした成人での集団発生が相次いだが,地域の保健所を中心とした積極的な対策により早期の終息宣言がなされている.麻疹排除認定後の年間患者報告数は200人未満である.

4 0 0 0 OA 台湾における清酒醸造 (2)

- 著者

- 吉田 元

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.12, pp.887-894, 2007-12-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 「大正期」における「武官教師」(体操科担任教師)創出の試み

- 著者

- 安藤 豊

- 出版者

- 北海道大學教育學部

- 雑誌

- 北海道大學教育學部紀要 (ISSN:04410637)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.45-72, 1977-10

4 0 0 0 OA 武蔵野の理想郷

- 著者

- 東京土地住宅株式会社 編

- 出版者

- 東京土地住宅

- 巻号頁・発行日

- 1925

- 著者

- Shungo Imai Kenji Momo Hitoshi Kashiwagi Takayuki Miyai Mitsuru Sugawara Yoh Takekuma

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.10, pp.1519-1525, 2020-10-01 (Released:2020-10-01)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 7

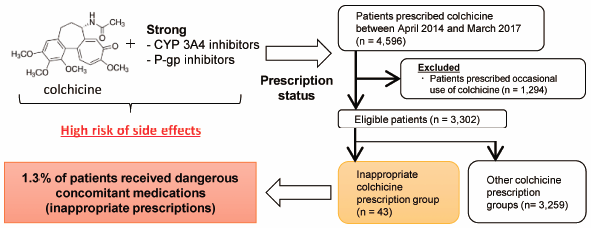

The anti-inflammatory agent colchicine may cause toxic effects such as rhabdomyolysis, pancytopenia, and acute respiratory distress syndrome in cases of overdose and when patients have renal or liver impairment. As colchicine is a substrate for CYP3A4 and P-glycoprotein (P-gp), drug–drug interactions are important factors that cause fatal colchicine-related side effects. Thus, we conducted a nation-wide survey to determine the status of inappropriate colchicine prescriptions in Japan. Patients prescribed the regular use of colchicine from April 2014 to March 2017 were identified using the Japanese large health insurance claims database. As the primary endpoint, we evaluated the concomitant prescription proportions of strong CYP3A4 and/or P-gp inhibitors classified as “contraindications for co-administration” with colchicine in patients with renal or liver impairment. We defined these cases as “inappropriate colchicine prescriptions.” Additionally, factors affecting inappropriate colchicine prescriptions were analyzed. Among the 3302 enrolled patients, 43 (1.30%) were inappropriately prescribed colchicine. Of these 43 patients, 11 had baseline renal and/or liver impairment. By multiple regression analysis, the primary diseases “gout” and “Behçet’s disease” were extracted as independent factors for inappropriate colchicine prescriptions with odds ratios of 0.40 (95% confidence interval: 0.19–0.84) and 4.93 (95% confidence interval: 2.12–11.5), respectively. We found that approximately 1% of patients had important colchicine interactions. Particularly, Behçet’s disease was a risk factor for inappropriate prescriptions, with approximately 25% of patients showing renal and/or liver impairment (classified as “contraindications for co-administration”). These findings may be useful for medical professionals who prescribe colchicine therapy.