3 0 0 0 OA 詩舞独習之友 : 剣舞詩舞狂詩舞

3 0 0 0 OA 谷川ら“原発性シェーグレン症候群に合併した気管原発悪性リンパ腫の1例”

- 著者

- 中里 宜正

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会

- 雑誌

- 気管支学 (ISSN:02872137)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.171-172, 2016-05-25 (Released:2016-06-07)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 倉地 卓将 村瀬 香織 西出 雄大 小山 哲史 佐藤 俊幸

- 出版者

- 日本家畜管理学会

- 雑誌

- 日本家畜管理学会誌・応用動物行動学会誌 (ISSN:18802133)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.122-127, 2013

注意欠陥多動性障害(ADHD)は多動性、不注意、衝動性により特徴づけられる主要な精神疾患である。この疾患は犬においても確認されている。この疾患に対して頻繁に使用されるメチルフェニデートは、ドーパミントランスポーターに作用して遊離ドーパミン量を増加させるため、ドーパミントランスポーターのADHD発症に対する影響が注目されている。ドーパミンはADHDにおいて重要な役割を担っているため、22頭のビーグル犬を対象にドーパミントランスポーターの遺伝子であるSLC6A3のDNA配列を決定した。ADHDの評価については、行動評価アンケートの記入を飼育者に依頼した。SLC6A3遺伝子の4ヶ所で多型が確認された。A157Tの遺伝子型がAAの犬、G762Aの遺伝子型がGGの犬、および2歳以下の犬は注意欠陥の点数が高かった。また、2歳以下の犬は自発的活動性と衝動性の点数も高かった。これらの結果は、犬のADHDとドーパミントランスポーターに関連があることを示唆する。しかし、どのような機序によるものかを明らかにするためには、さらなる研究が必要である。

3 0 0 0 OA 英国の対トルコ政策

- 著者

- 満鉄東亜経済調査局 編

- 出版者

- 満鉄東亜経済調査局

- 巻号頁・発行日

- 1941

3 0 0 0 OA 認知の歪みと主観的不健康感の関係

- 著者

- 三川 俊樹

- 出版者

- 追手門学院大学

- 雑誌

- 追手門学院大学人間学部紀要 (ISSN:13418084)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.17-29, 2004-01-31

- 被引用文献数

- 1

認知行動療法 / 認知の歪み / 主観的不健康感 / 大学生

3 0 0 0 全マントルP波トモグラフィーの地質学的解釈

3 0 0 0 IRが支援する大学マネジメント・モデル・EMの現状と社会的課題

本研究は、EMやIRの先進事例を持つ大学等を調査することによって、IRが意思決定上どのようにEMを支援するのかを明らかにするものである(目的①)。関連して、日本でも導入された個人識別番号を、教育の成果のアカウンタビリティーに利活用する在り方を研究し、今後の日本での仕組み作りに基礎的な知見を与えることを目的としている(目的②)。目的①については米国等を中心に調査を行った。2018年度からの第3期大学機関別認証評価の重要指標である「内部質保証」「学習成果の可視化」についても調査を実施した。米国大学のIR部署はアカウンタビリティー対応に大きな時間を割いている状況にあり、求められるデータは「卒業率」「専門性を活かした就職」「年収」等であり、費用対効果を示すことを強く求められる。政策上では、「モビリティー」(社会階層の移動)、すなわち、「first-generation」が親の世代の社会階層から上位に移動できたかどうかが、最も重要なテーマである。「学習成果の可視化」については、Association of American Colleges & UniversitiesなどがVALUE Rubrics 等で分野横断的な汎用能力を測定する試みを始めているが、まだ、政策に影響を与えるまでの状況には至っていない。いずれにしても、米国ではデータ分析を重視しており、加えて、ベンチマーク・データやパブリック・データが日本より充実している。目的②については、諸国の個人IDの制度とそのIRへの利活用の概況を調査した。今年度は、米国の他、個人ID案がプライバシー保護を重視して廃案になった豪州で、個人IDを用いた大学アカウンタビリティーへの所感について調査した。予想通りネガティブな反応が多い一方で、大学教育の成果を卒業後の年収で測ることにはポジティブな意見が聞かれ、極めて興味深かった。

本研究は,教学IR情報を用いた学生支援を目的として,大学生活を通じて学生が直面する具体的かつ真正性のある意志決定場面(初年次の科目選択・リメディアル科目の受講・所属研究室決定・留学)に注目し,判断に必要な情報を直接学生に提供するシステム,Decision Support with IR(以下DSIR)を開発・評価するものである.平成29年度は,四場面のうち,初年次の科目選択(およびリメディアル科目の受講)を支援するシステムを,履修授業推薦システムとして開発し,実際に研究代表者本務校のシラバスデータを用いて動作を確認した.平成29年度は,システム内のデータ処理アルゴリズム,特に学生のSDLRSと科目自体のデータのマッチング方法,表示されるデータが増えることによるインターフェースの工夫,システム管理者が修得できるユーザの操作データなど,設計にあたって考慮すべき案件が多数あり,代表者・分担者の間で担当研究分野を細かく割り振って,前年度を上回るペースで打ち合わせを重ねながら研究プロジェクトを進めた.設計協議の中で,パイロット版の形成的評価において学生から指摘された,表示される用語の意味が理解しにくい点や,単位の取りやすい科目推薦システムになってしまうのではないかという懸念を払しょくするため,用語の説明文を表示できる仕組みや,学生が獲得したい能力に基づいた推薦機能などを新たに追加した.また,研究成果としてまとまった知見は,システム完成を待たず,随時発表した.

3 0 0 0 OA ことばをめぐる問題の解決に向けた言語意識教育の可能性と課題 -言語的不公正の視点から-

- 著者

- 黒川 悠輔

- 出版者

- 早稲田大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第1分冊, 哲学 東洋哲学 心理学 社会学 教育学 (ISSN:13417517)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.85-95, 2012-02-26

3 0 0 0 OA 教育社会学におけるパラダイム・シフトの可能性 : <教育>の自省と脱構築をめざして

- 著者

- 加野 芳正

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.210-213, 1991-06-05

- 著者

- 小田 亮

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.2, pp.272-292, 2009-09-30

- 被引用文献数

- 1

本論文で提示する「二重社会」という視点は、レヴィ=ストロースの「真正性の基準」の議論の帰結、つまり「近代以降、ひとは、真正な社会と非真正な社会という、異なるあり方をした二つの社会を二重に生きている」というものである。本論文では、この「二重社会」という視点が、ネオリベラリズムやグローバリズムに対応する日常的な実践と、そうした実践を可能とする社会的連帯の基盤となる煩わしさと反復による社会関係の評価を可能とすることを示す。すべてを交換可能なものとして一般化するグローバリズムやネオリベラリズムに対抗するために、比較可能で置換可能な差異としての特殊性に依拠することとそれへの批判は「一般性-特殊性」の軸にそってなされる。また、それを批判するネグリ/ハートの議論も同じ対立軸上でなされている。ここで見落とされてきたのは、ドゥルーズが一般性と対比させる「単独性」と「反復」であり、それは「一般性-特殊性」の軸とは異なる「普遍性-単独性」の軸に位置する。これらの軸はレヴィ=ストロースの真正性の水準の議論における「非真正な社会」と「真正な社会」にそれぞれ対応する。「真正な社会」と「非真正な社会」とでは、同じ貨幣や行政機構などの媒体が、質的に異なったものとなる。それらの一般化された媒体は、真正な社会において、一般性を剥奪される。この一般化された媒体を変換する実践は、人類学では、J・パリーとM・ブロックらによる「貨幣を飼い慣らす」実践として議論されてきたが、それらも、「一般性-特殊性」の軸にそった議論にとどまっている。「二重社会」の視点から見直すことで、こうした実践が「普遍性-単独性」の軸にそって非真正な社会との境界を維持するものであるという点が明らかとなる。このように「二重社会」という視点は、ネオリベラリズムやグローバリズムに対応する多様な実践の意味解釈を可能とする。

- 著者

- 緒方 淳 後藤 真孝 江渡 浩一郎

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告音声言語情報処理(SLP)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.11, pp.41-46, 2007-02-09

- 被引用文献数

- 7

本稿では、ポッドキャストを検索できる Web サービス「PodCastle」を実現するための音声認識手法について述べる。ポッドキャストでは多様な内容が異なる環境で録音されており、多数の未知語を含む新たな話題も多いため、従来の音声認識システムで適切に認識するのは困難だった。この問題を解決するために、本研究では、Web 2.0 によって得られる様々なデータを用いることによって、継続的に、音声認識システムを改善していく。具体的には、各ポッドキャストの内容に応じた言語モデルの話題適応、Web 2.0 のサービスを通じた単語発音の自動獲得、PodCastle 上でのユーザが音声認識誤りを訂正した結果を用いた未知語の学習等を試みた。実際にポッドキャストを対象とした認識実験を行い、性能向上に有効であることを確認した。This paper describes speech recognition techniques that enable a web service "PodCastle" for searching podcasts. Most previous speech recognizers had difficulties dealing with podcasts because they include various contents recorded in different conditions and new topics with many out-of-vocabulary words. To overcome such difficulties, we continuously improve speech recognizers by using information aggregated on the basis of Web 2.0. For example, the language model is adapted to a topic of the target podcast on the fly, the pronounciation of unknown words is obtained from a Web 2.0 service, and out-of-vocabulary words are automatically acquired by analyzing user corrections of speech recognition errors on PodCastle. The experiments we report in this paper show that our techniques produce promising results for podcasts.

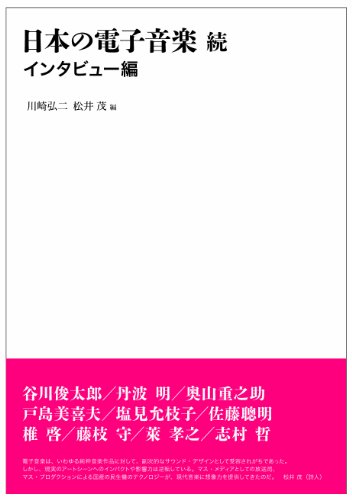

3 0 0 0 日本の電子音楽

- 著者

- 川崎弘二 松井茂編

- 出版者

- Engine books

- 巻号頁・発行日

- 2013

3 0 0 0 OA 「忘れられた小曲(アリエッタ)」あるいは匿名的叙情の装置

- 著者

- 倉方 健作

- 出版者

- 日本フランス語フランス文学会

- 雑誌

- 日本フランス語フランス文学会関東支部論集 (ISSN:09194770)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.135-153, 2003-12-20

- 著者

- 田中 秀則 佐藤 宏和 三浦 広志 佐藤 直樹 藤本 俊郎 小西 祥朝 高橋 道 田中 俊誠

- 出版者

- 社団法人日本産科婦人科学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科學會雜誌 (ISSN:03009165)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, 2005-02-01

3 0 0 0 OA 『ガリヴァー旅行記』にみられる日本語地名

- 著者

- 中道 嘉彦 Yoshihiko Nakamichi

- 出版者

- 麗澤大学英米文化研究会

- 雑誌

- 麗澤レヴュー = Reitaku Review (ISSN:13421115)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.96-113, 2010-06-15

- 巻号頁・発行日

- 1949-01