6 0 0 0 OA 黒部渓谷高速なだれの研究 Ⅱ : 志合谷および阿曽原谷のなだれ調査

- 著者

- 清水 弘 秋田谷 英次 藤岡 敏夫 中川 正之 川田 邦夫

- 出版者

- 北海道大学低温科学研究所

- 雑誌

- 低温科學. 物理篇 (ISSN:04393538)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.179-189, 1973-03-25

5 0 0 0 OA ガゼックスを用いた雪崩発生法に関する研究

- 著者

- 上石 勲 早川 典生 川田 邦夫 千葉 京衛

- 出版者

- The Japanese Society of Snow and Ice

- 雑誌

- 雪氷 (ISSN:03731006)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.127-136, 1994-06-15 (Released:2009-08-07)

- 参考文献数

- 6

新潟県新井市の大毛無山の新井スキー場には,雪崩対策として,プロパンガスと酸素の混合物を爆発させ雪崩を誘発する“ガゼックス”が設置されている.これを使用して,1992年1月~3月にかけて数回の人工雪崩実験を行い,大規模な雪崩発生に成功した.雪崩発生時の積雪構造と雪崩規模について解析した.また1993年5月には,ガゼックスの爆発による雪面と積雪内部の空気圧測定実験を行った.その結果,ほぼスキーヤー1人の荷重に等しい空気圧を得た.

2 0 0 0 IR 酸素同位体比を用いた山岳地積雪の堆積時期推定

- 著者

- 遠山 和大 鈴木 悟郎 佐竹 洋 川田 邦夫 飯田 肇

- 出版者

- 日本雪氷学会

- 雑誌

- 雪氷 : 日本雪氷協會雜誌 (ISSN:03731006)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.319-330, 2005-07-15

- 被引用文献数

- 1 5

北アルプス・立山周辺の,標高の異なる3地点(室堂平:海抜2450m・弥陀ヶ原:1930m・雷鳥バレースキー場:1200m)において,2001年3~4月に積雪の断面観測を行い,地面から雪面にかけて連続的に積雪を採取した.また,2000年12月~2001年3月まで,富山市において降水を採取した.これらの試料について,そのδ<SUP>18</SUP>O値を測定した.<BR>各地点の積雪と富山市降水のδ<SUP>18</SUP>O値は大きく違っていたが,各地点における積雪のδ<SUP>18</SUP>O値の鉛直分布と,富山市降水の経時変化パターンは良い一致を示した.富山市降水のδ<SUP>18</SUP>O値の経時変化に見られる極大・極小のそれぞれが,各地点の積雪δ<SUP>18</SUP>O値の鉛直分布における,どの極大・極小に対応するかを同定し,それを元に日付を割り付けた.この事から,2日~1週間程度の分解能で,積雪の全層にわたって堆積時期の推定が可能になった.この方法で得られた日付は,黄砂層によって同定された日付と良く一致した.<BR>同じ日の降水のδ<SUP>18</SUP>O値を標高毎に比較したところ,δ<SUP>18</SUP>O値と標高の間には非常に強い負の相関があり,δ<SUP>18</SUP>O値の変化率は-0.4~-0.2‰/100mという値を取った.しかし,春先に太平洋側を低気圧が通過するとき,両者の相関が悪くなり,変化率も-0.1‰/100mと小さくなる場合があった.このような低気圧の場合,雲の流れが冬期に一般的な富山→室堂平の方向とは異なる可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 北アルプス大日岳における積雪地形研究の概要

- 著者

- 横山 宏太郎 川田 邦夫 飯田 肇 山本 一夫 岩坪 五郎 荻野 和彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本雪氷学会

- 雑誌

- 日本雪氷学会全国大会講演予稿集 2005年度日本雪氷学会全国大会 (ISSN:09197346)

- 巻号頁・発行日

- pp.80, 2005 (Released:2005-10-12)

1 0 0 0 OA 黒部峡谷高速なだれの研究 Ⅲ

- 著者

- 清水 弘 藤岡 敏夫 中川 正之 川田 邦夫 秋田谷 英次 成田 英器

- 出版者

- 北海道大学低温科学研究所

- 雑誌

- 低温科學. 物理篇 (ISSN:04393538)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.113-127, 1974-03-31

1 0 0 0 OA 山岳地の吹雪・吹き溜まり・雪庇

- 著者

- 川田 邦夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本雪氷学会

- 雑誌

- 雪氷 (ISSN:03731006)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.131-136, 2009 (Released:2021-04-09)

- 参考文献数

- 14

高度1000 m 以上の山岳地では一般に風も強く, 地吹雪や降雪時には吹雪となることが多い. その結果として山岳地での積雪は再配分によることが多い.尾根状の地形の所での積雪は風上側が削られ,風下側に多く溜まる.また窪地には雪が多く堆積して,元の地形と大きく異なった表面形態となる. 標高が高い分だけ気温も低く, 強い風速下で積雪は変態と地吹雪によるパッキング, 及び深い積雪による荷重を受けて平地では見られない程硬い雪へと変質する. 山稜部に見られる雪庇というのは本来吹き溜まりの一種と考えられるが, ここに積雪地形という概念を用いて, 雪庇の形成過程を説明した. 風下側の元の地形が急崖であれば, 庇状に伸びた小さな雪庇ができ, 風下側の斜面が緩い場合には最初は吹き溜まり状の形態から前面が次第に急になり, 段差を持つ大型の雪庇を形成する. 巨大に成長する雪庇について, その形成過程を述べた.

1 0 0 0 2007年2月-4月に発生した雪崩事故状況調査報告

- 著者

- 上石 勲 山口 悟 佐藤 篤司 兒玉 裕二 尾関 俊浩 阿部 幹雄 樋口 和生 安間 莊 竹内 由香里 町田 敬 諸橋 良 後藤 聡 輿水 達司 内山 高 川田 邦夫 飯田 肇 和泉 薫 花岡 正明 岩崎 和彦 中野 剛士 福田 光男 池田 慎二 会田 健太郎 勝島 隆史

- 出版者

- The Japanese Society of Snow and Ice

- 雑誌

- 雪氷 (ISSN:03731006)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.4, pp.507-512, 2007-07-15

- 参考文献数

- 1

2007年2月~4月にかけて4件の大きな雪崩事故が発生した.2007年2月14日には八甲田山系前岳で表層雪崩によってツアースキーヤーの2名が死亡,8名が負傷した.3月18日には,北海道積丹岳で,スノーモービルで走行中の人など16人が雪崩に巻き込まれ,4人が死亡,1人が重傷を負った.また,3月25日には,富士山富士宮口五合目付近でスラッシュ雪崩が発生し,建物と道路施設に被害を与えた.さらに4月18日には富山県立山雷鳥沢で山スキーヤーとスノーボーダーが表層雪崩に巻き込まれ,1名死亡,2名が負傷する事故が発生した.これらの雪崩事故調査から山岳地域では暖冬でも雪崩の危険性は低くないことが確認された.

1 0 0 0 OA 新潟県能生町柵口地区を襲った災害雪崩

1 0 0 0 山岳地の吹雪・吹き溜まり・雪庇

- 著者

- 川田 邦夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本雪氷学会

- 雑誌

- 雪氷 : 日本雪氷協會雜誌 (ISSN:03731006)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.131-136, 2009-03-15

- 参考文献数

- 14

高度1000 m 以上の山岳地では一般に風も強く, 地吹雪や降雪時には吹雪となることが多い. その結果として山岳地での積雪は再配分によることが多い.尾根状の地形の所での積雪は風上側が削られ,風下側に多く溜まる.また窪地には雪が多く堆積して,元の地形と大きく異なった表面形態となる. 標高が高い分だけ気温も低く, 強い風速下で積雪は変態と地吹雪によるパッキング, 及び深い積雪による荷重を受けて平地では見られない程硬い雪へと変質する. 山稜部に見られる雪庇というのは本来吹き溜まりの一種と考えられるが, ここに積雪地形という概念を用いて, 雪庇の形成過程を説明した. 風下側の元の地形が急崖であれば, 庇状に伸びた小さな雪庇ができ, 風下側の斜面が緩い場合には最初は吹き溜まり状の形態から前面が次第に急になり, 段差を持つ大型の雪庇を形成する. 巨大に成長する雪庇について, その形成過程を述べた.

1 0 0 0 OA 北アルプス大日岳における大雪庇の内部構造

- 著者

- 川田 邦夫 横山 宏太郎 飯田 肇 山本 一夫 岩坪 五郎 荻野 和彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本雪氷学会

- 雑誌

- 日本雪氷学会全国大会講演予稿集 2005年度日本雪氷学会全国大会 (ISSN:09197346)

- 巻号頁・発行日

- pp.82, 2005 (Released:2005-10-12)

1 0 0 0 OA 北アルプス大日岳における大雪庇の形状

- 著者

- 飯田 肇 川田 邦夫 横山 宏太郎 山本 一夫 岩坪 五郎 荻野 和彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本雪氷学会

- 雑誌

- 日本雪氷学会全国大会講演予稿集 2005年度日本雪氷学会全国大会 (ISSN:09197346)

- 巻号頁・発行日

- pp.81, 2005 (Released:2005-10-12)

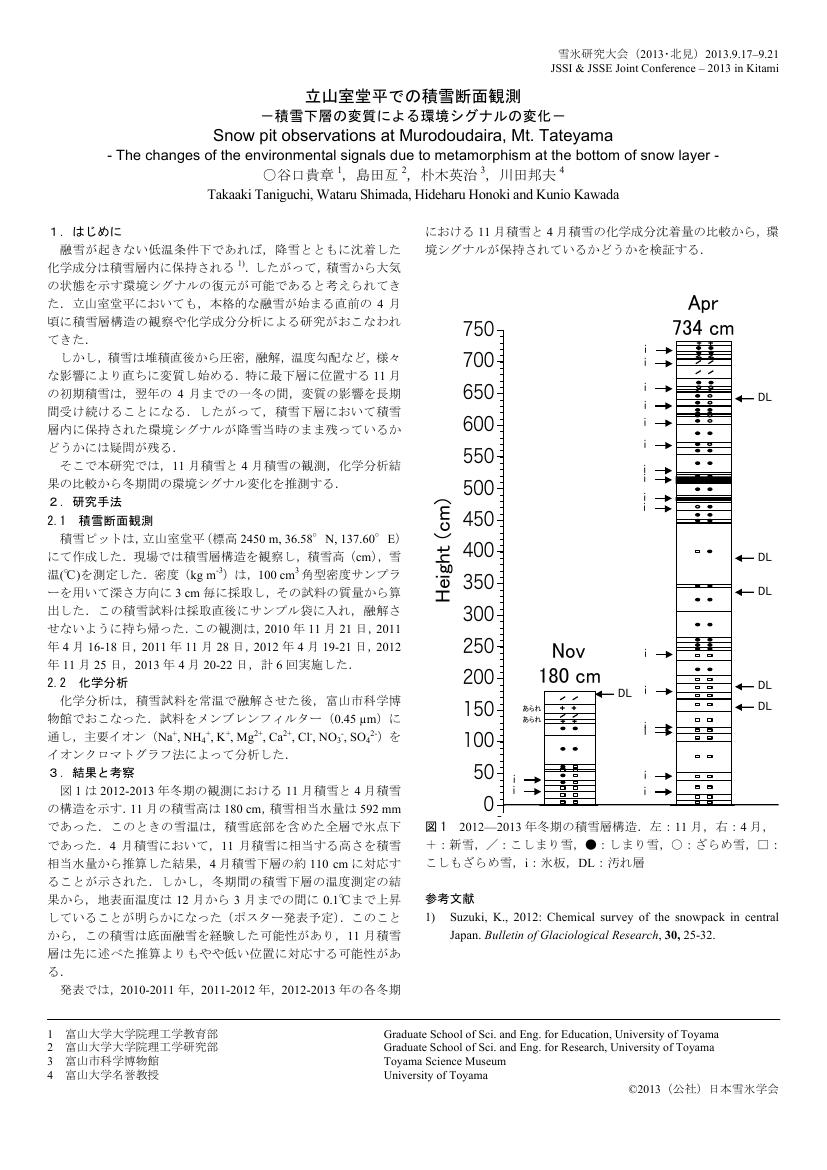

1 0 0 0 OA 立山室堂平での積雪断面観測

- 著者

- 谷口 貴章 島田 亙 朴木 英治 川田 邦夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本雪氷学会/日本雪工学会

- 雑誌

- 雪氷研究大会講演要旨集 雪氷研究大会(2013・北見) (ISSN:18830870)

- 巻号頁・発行日

- pp.22, 2013 (Released:2014-06-05)

1 0 0 0 OA 日本列島における酸性雪の一斉動態調査研究

- 著者

- 佐藤 和秀 亀田 貴雄 石井 吉之 的場 澄人 高橋 一義 石坂 雅昭 竹内 由香 横山 宏太郎 小南 靖弘 川田 邦夫 渡辺 幸 飯田 俊彰 五十嵐 誠 竹内 望

- 出版者

- 長岡工業高等専門学校

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2008

北海道から本州の山形県,新潟県,富山県にいたる冬期の降積雪試料を採取し,主に酸性雪に関する化学特性の解析を行い,その実態の調査研究を実施した。報告例が少ない降積雪の過酸化水素濃度に関する多くの知見が得られた。より明確な因果関係の把握にはさらなる観測調査が必要であるが,大気汚染物質あるいは積雪の主要イオン濃度,過酸化水素濃度,pH,黄砂,雪氷藻類などの間にはいくつかの相関関係が見られ,融雪水のイオンの選択的溶出も観測された。

1 0 0 0 比較調査による豪雪災害の地域特性の研究

降雪や積雪などの雪氷現象に関わる災害の中で, 新聞に報道されるものは社会的関心が高く, 日常生活に深い関わり持っている. 雪害は自然現象と人間社会との関わりであるから, 地域や季節および時代により雪害の内容や発生機構は変化する. 本研究では新聞記事からの雪害事例収集を統一的に行い, 雪害記載カードを作製し, これを基に雪害のデータベースを作製した. 北海道, 秋田県, 新潟県, 富山県, 石川県, 滋賀県, 京都府, 福井県, 兵庫県について, それぞれの地方新聞を用いて, 豪雪年(昭和55-56年冬期)寡雪年(昭和61-62年)の2冬期分につき約1,800件のデータベースを完成した.一方, 雪害と自然現象を対比するため, 対象地域の2冬期分のアメダスデータを磁器テープから地域別に編集し, フロッピーデスクに収録した. 雪害の発生, 規模, 内容の地域特性と自然現象を比較するため, 本年2月末, 対象地域一体の126地点にわたって積雪調査を実施した.いずれの地域も, 雪害件数の最多は道路や鉄道等の交通等の交通障害, 次いで雪が原因となった交通事故であった. 豪雪年は道路除雪が不備なため, 走行車両の減少と低速走行のため, 事故件数は減る傾向にあるが, 除雪が完備すると事故件数の増加が予想される. 豪雪年には建物の倒壊や雪処理中の人身事故が目だつ. 京都, 滋賀では列車の運行規制, 道路のチェーン規制, 北陸地方では屋根雪処理中の転落事故, 東北地方では他県での降雪による列車の遅れ(もらい雪害), 北海道では空港障害が多く, 雪害の種類や規模の地域的特徴が明らかとなった. 雪に対する防災力が地域と季節によって大きく変化するため, 雪害を発生させる降雪量は地域差が大きい. 小雪地では数mm/dayの降雪で雪害が発生するが多雪地では40mm/day程度である. 社会の進化に応じて雪害の様相も変化するため, 雪害の予測や対策のために継続した調査が必要である.

1 0 0 0 大規模山地豪雪雪崩のメカニズムと予測に関する基礎研究

一般に湿雪雪崩の形は単純でその動的特徴の多くは斜面を流下する濡れた雪塊として理解できる。しかし、乾雪雪崩、特に煙り型乾雪表層雪崩は、昭和61年13人の死者を出した新潟県能生町の柵口雪崩にように、極めて高速かつ大規模になり、大きな被害を起こしやすいにもかかわらず、その内部構造と動的特性について詳しい情報が得られておらず、その予測や防御が難しい。本研究では実際の乾雪表層雪崩の内部構造を調べるために、黒部峡谷志合谷において観測を実施した。これは雪崩走路上に設置されている2基のマウンドに雪崩観測用のカメラ、衝撃圧センサ-、超音波風速計等を取り付け、雪崩の自然発生を待つ方法である。黒部峡谷志合谷で観測された数個の雪崩では、雪崩風が観測された。雪崩風は雪崩の実体の前面あるいは側方に発生する局部的な強風であり、その存在やそれによる災害がしばしば報告されいるが、これまで定量的に観測はなかった。今回観測された雪崩風は、雪崩自身の規模があまり大きくなかったが、雪崩の実質部よりもはっきりと先行しており、その速度は雪崩前面の速度にほぼ等しかった。本研究では、また雪崩の内部構造と運動メカニズムを調べるために、大型低温実験室における氷球を用いたシュ-ト実験が実施された。多数の氷球(平均粒径2.9mm)がシュ-ト(長さ5.4m、幅8cm)を流下する様子が高速ビデオで撮影され、速度と密度が求められた。シュ-トの角度は30度から40度、実験温度は0℃からー30℃の範囲で変えられた。得られた氷粒子速度と密度の鉛直分布からは、流れの最下部に低密度層が見出され、この層が生成する理由は粒子間衝突の結果と結論された。

1 0 0 0 雪氷中に個まれる火山灰起源の磁性粒子の挙動

南極氷床などに見られる火山灰を含む汚れ層は、しっかりした自然残留磁化をもっていることが知られており、その磁化の獲得機構を明らかにしようとするのが、この研究である。このため一方で、雪粒子に磁性をもつ岩石粉末を混ぜ、低温室に保持しながら地球磁場による磁化獲得の過程を時間毎に磁化測定と顕微鏡観察を行って調ベ、他方、北アルプス立山にある比較的古い氷体を残す雪渓の雪氷試料について自然磁化獲得の実際を調ベた。実験室の研究では自然雪や人工的にふるい分けした雪などに各種磁性物質の粉末を混入したものを初期試料とし、約-20℃、-10℃、-2℃等の条件下で保持したものを調ベたが、磁性粒子を含む雪氷の磁場方向への磁化獲得の機構は雪氷の変態に伴って磁性粒子がある時期に向きの自由度を持ち、その過程で磁場方向に向いた状態で定着するものという結果を得た。乾雪の場合、雪粒子の結合が丈夫になっていく過程では焼結によって変態が進行するが、最初無方位に弱く付着していた磁性粒子は水分子の表面拡散や昇華による結合部への移動に伴い、雪粒から離れて向きを変える機会を得、外部磁場による力を受けた状態で再付着したり、結合部のくびれた部分などに集まり気味に固定される。このことは少し厚めに製作したアニリン固定法による雪氷試料の薄片観察により確認できた。湿雪の場合、ざらめゆきへの変態となるが、雪粒子表面にある水膜によって磁性粒子は容易に自由度を得る。そして凍結・融解のくり返される中で雪粒同士の結合部のくびれや凹部に強く集合した状態で磁場方向に配向気味に固定されることがわかった。野外の雪渓で採取された試料は中緯度にある氷河や雪渓で見られる湿雪の変態によって氷化に至ったものと考えられる。現段階で詳細な結論までには至っていないが、汚れ層の部位に磁化の集中化が現われていて、氷体の流動に関わる知見を得る可能性をもつ。

1 0 0 0 松花江流域における積雪分布調査と融雪流出予測システムの開発

1.分布型流出モデルによる松花江1998年洪水の解析松花江流域全域について、格子間隔30分の分布型流出モデルを開発し、1998年大洪水の流出解析を行い、洪水現象の発生を再現させることができた2.1 松花江流域の積雪量調査を行い、資料を収集して積雪量分布の概略を把握した。2.2 分布型モデルによる融雪流出解析松花江流域の支川,拉林河と甘河において,降水量,流量データを取得し,その分布特性を調べた.その結果,降水量分布に顕著な標高依存特性が見られた。拉林河において,格子間隔90mの分布型流出モデルを開発した。このモデルについて、降水量,流量データを取得し,洪水流出解析、融雪流出解析を行った。その結果洪水流出解析では計算流量が実測流量に比べて少なく出る傾向があった。融雪流出解析では融雪初期の流量を再現するために気温の日較差を考慮した計算手法を考案した。

1 0 0 0 OA 第 37 次南極地域観測隊越冬隊報告 1996-1997

- 著者

- 藤井 理行 川田 邦夫

- 出版者

- 国立極地研究所

- 雑誌

- 南極資料 (ISSN:00857289)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.255-290, 1999-07

第37次南極地域観測隊越冬隊は40名で構成され, 昭和基地とドームふじ観測拠点で越冬した。昭和基地では, 31名が1996年2月1日から1997年1月31日まで, 基地の運営・維持管理にあたるとともに, 定常観測と研究観測を実施し, ほぼ所期の目的通りの成果を得た。越冬中の6月, 倉庫棟の設備工事が終了し運用を始めた。10月には, 積雪による電源ケーブルたわみに起因する小火やピラタス機の雪面接触事故が起きたが, 幸い人身事故には至らなかった。ドームふじ観測拠点では, 9名が1996年1月23日から1997年1月25日まで越冬をし, 越冬隊の主要な観測課題であった氷床深層掘削を行い, 12月に所期の目標を超える2503mの深度に達した。基地の運営や維持管理, 気象や雪氷, 医学の研究観測も行われ成果を得た。