2 0 0 0 OA 日本人小児へのBayley乳幼児発達検査(第3版)の有用性

- 著者

- 柿本 多千代 松井 三枝 中澤 潤 吉田 丈俊 市田 蕗子

- 出版者

- 富山大学医学会

- 雑誌

- 富山大学医学会誌 (ISSN:18832067)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.28-32, 2011-12

Bayley乳幼児発達検査-第3版(Bayley−Ⅲ)は乳幼児の発達を詳細に,かつ客観的に評価でき,世界標準で用いられることの多い検査である。しかし,日本版は未だ作成されておらず有用性は確かではない。本研究では,日本人健常12ヵ月児42名と36ヵ月児81名にBayley−ⅢとBayley式検査-第2版(BSID−Ⅱ),発達質問紙(津守式)を実施し,Bayley−Ⅲの有用性を検証した。米国の健常児と比較した結果,12ヵ月児では言語尺度の得点低下,36ヵ月児では微細運動の得点上昇が認められた。BSID−Ⅱよりは全体的に得点は高く,尺度間には高い相関が確認された。津守式では,両年齢ともに月齢相応の発達を示していた。Bayley−Ⅲの言語尺度においては,日本人小児には見合わない文法が認められたが,それ以外の教示や用具など実施上の不都合はなく,Bayley−Ⅲは日本でも使用可能な検査であった。

2 0 0 0 OA 臨床心理専門家養成のための医療実習に関する全国大学病院における実態調査

- 著者

- 松井 三枝

- 出版者

- [富山大学杉谷キャンパス一般教育]

- 雑誌

- 研究紀要 : 富山大学杉谷キャンパス一般教育 (ISSN:1882045X)

- 巻号頁・発行日

- no.41, pp.115-157, 2013-12-25

医療の分野における心理職のニーズは昨今ますます大きくなってきているといえるが、そのためのコアとなる教育が実際には各大学でどこまでなされているかが必ずしも明らかとはいえない。本研究では、臨床心理専門家養成のための医療実習の実態を明らかにすることを目的として、全国の大学病院にアンケート調査を行なったので、その結果を報告し、大学院における専門家教育のためのカリキュラムの充実に向けての資料を提供したいと考える。

- 著者

- 松井 三枝

- 出版者

- [富山大学杉谷キャンパス一般教育]

- 雑誌

- 研究紀要 : 富山大学杉谷キャンパス一般教育 (ISSN:1882045X)

- 巻号頁・発行日

- no.40, pp.111-114, 2012-12-25

心理学の応用のひとつとして、医療領域に関わる専門家の育成のための教育システムは重要と考えられる。医療の分野における心理職のニーズは昨今ますます大きくなってきているといえるが、そのためのコアとなる教育が実際には各大学でどこまでなされているかが必ずしも明らかとはいえない。広義の臨床心理学のなかに医療領域に従事する心理学専門家の育成が入ってくると思われる。2008年に日本学術会議の健康・医療と心理学分科会は、医療領域に従事する国家資格法制の確立の提言を行ない、これ以降の討論の中で、現状の問題として、教育カリキュラムの確立が課題とされた。とくに、大きな点は臨床実習を含めたカリキュラムの確立にあるといえる。本研究では、そのために全国の臨床心理系大学での教育システム、とくに臨床実習状況の実態調査を行ない、大学院における専門家教育のためのカリキュラムの充実に向けての資料を提供したいと考える。実際には第1段階として現在ある全国の臨床心理士指定校や専門職大学院165校を対象の中心として調査を行なうこととする。第2に全国の臨床心理士に教育経験等についてアンケート調査を行なうことにする。第3に全国の大学病院に臨床心理専門家の医療実習受け入れ状況についてのアンケート調査をする。本報告では、このうちの第1段階のなかのシラバス調査について示すこととした。

2 0 0 0 IR 臨床心理専門家養成のための医療実習に関する全国大学病院における実態調査

- 著者

- 松井 三枝

- 出版者

- [富山大学杉谷キャンパス一般教育]

- 雑誌

- 研究紀要 (ISSN:1882045X)

- 巻号頁・発行日

- no.41, pp.115-157, 2013-12

医療の分野における心理職のニーズは昨今ますます大きくなってきているといえるが、そのためのコアとなる教育が実際には各大学でどこまでなされているかが必ずしも明らかとはいえない。本研究では、臨床心理専門家養成のための医療実習の実態を明らかにすることを目的として、全国の大学病院にアンケート調査を行なったので、その結果を報告し、大学院における専門家教育のためのカリキュラムの充実に向けての資料を提供したいと考える。

- 著者

- 松井 三枝

- 出版者

- [富山大学杉谷キャンパス一般教育]

- 雑誌

- 研究紀要 : 富山大学杉谷キャンパス一般教育 (ISSN:1882045X)

- 巻号頁・発行日

- no.40, pp.111-114, 2012-12-25

心理学の応用のひとつとして、医療領域に関わる専門家の育成のための教育システムは重要と考えられる。医療の分野における心理職のニーズは昨今ますます大きくなってきているといえるが、そのためのコアとなる教育が実際には各大学でどこまでなされているかが必ずしも明らかとはいえない。広義の臨床心理学のなかに医療領域に従事する心理学専門家の育成が入ってくると思われる。2008年に日本学術会議の健康・医療と心理学分科会は、医療領域に従事する国家資格法制の確立の提言を行ない、これ以降の討論の中で、現状の問題として、教育カリキュラムの確立が課題とされた。とくに、大きな点は臨床実習を含めたカリキュラムの確立にあるといえる。本研究では、そのために全国の臨床心理系大学での教育システム、とくに臨床実習状況の実態調査を行ない、大学院における専門家教育のためのカリキュラムの充実に向けての資料を提供したいと考える。実際には第1段階として現在ある全国の臨床心理士指定校や専門職大学院165校を対象の中心として調査を行なうこととする。第2に全国の臨床心理士に教育経験等についてアンケート調査を行なうことにする。第3に全国の大学病院に臨床心理専門家の医療実習受け入れ状況についてのアンケート調査をする。本報告では、このうちの第1段階のなかのシラバス調査について示すこととした。

2 0 0 0 OA 自己意識的情動の生起がモラル意識に与える影響

- 著者

- 奈良原 光隆 松井 三枝 宮崎 淳 小林 恒之 西条 寿夫

- 出版者

- 人間環境学研究会

- 雑誌

- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.1-7, 2011 (Released:2011-06-30)

- 参考文献数

- 28

The purpose of this study was to examine the relationships between moral conscious and self conscious emotion such as shame and guilt, and to investigate the neural mechanism of moral conscious using near-infrared spectroscopy (NIRS). Healthy adult participants were investigated with NIRS as they were presented brief stories including description of deviant behavior and were asked to image what happened before and after the stories and to write down the added stories of their images. There were three conditions: self deviant condition, other deviant condition and control condition. The story in each condition consisted of content related to social deviant situation. Self evaluation score of shame and guilt in self deviant condition was significantly higher than that in other deviant condition. The results also showed that arousal of self conscious emotion brought an increase of oxygenated hemoglobin concentrations in the prefrontal area. Especially, concentration change of oxygenated hemoglobin in the prefrontal area under self deviant condition increased more than that under other deviant condition. This result showed arousal of self conscious emotion would have been related to activation of prefrontal area. These findings suggest that it will be important to arouse self conscious emotion for production of moral conscious.

1 0 0 0 OA 脳損傷・統合失調症・強迫性障害患者への臨床神経心理学的アプローチ

- 著者

- 富永 大介 松井 三枝 田中 恒彦 宮森 孝史 苧阪 満里子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第71回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.WS024, 2007-09-18 (Released:2018-08-15)

1 0 0 0 OA 被注察感および妄想傾向が視線感知に及ぼす影響

- 著者

- 梅原 修一 松井 三枝 倉知 正佳

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第5回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.125, 2007 (Released:2007-10-01)

健常者における被注察感ならびに妄想傾向が視線感知に及ぼす影響を検討した。実験は様々な視線の角度の顔写真に対して「被験者自身のこと」を見ていると感じるか、あるいは、「被験者のいる方」を見ていると感じるかの評定を求め、見ていると反応した頻度ならびに反応時間を指標とした。その結果、「被験者自身のこと」についての評定を求めた場合、被注察感の強い者が弱い者に比して反応時間が遅い結果となった。そして、「被験者のいる方」の評定の場合、妄想傾向の高い者が低い者に比して反応頻度が低く、被注察感の強い者が弱い者に比して反応が速かった。また、反応頻度に性差が認められ男性に比して女性のほうが頻度が低く、視線について鋭敏に判断することが考えられた。

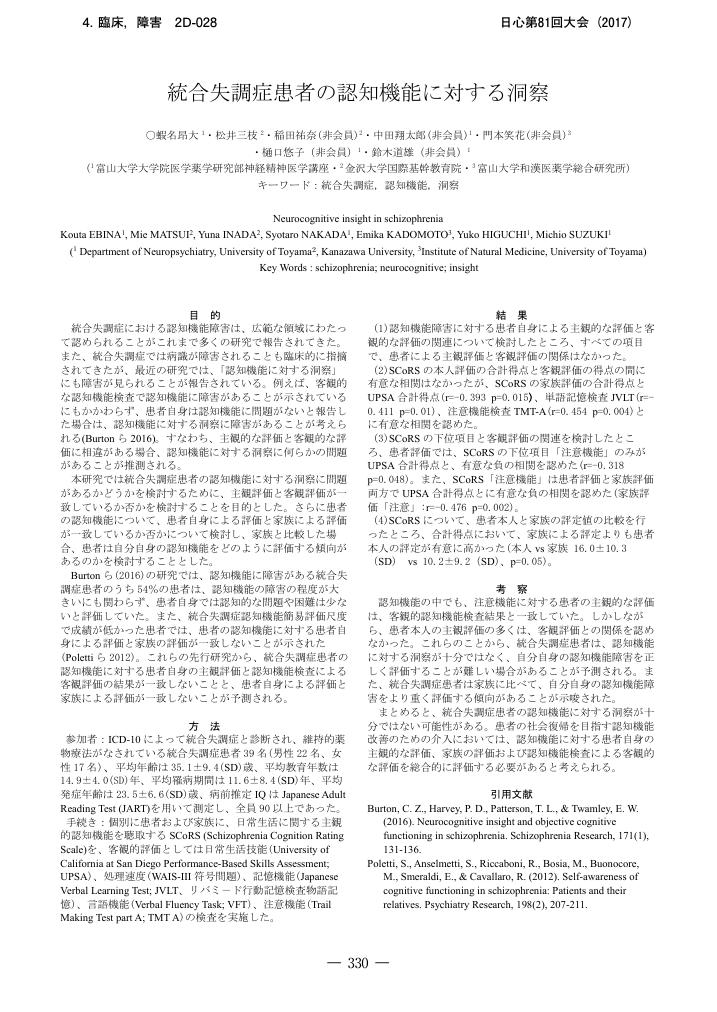

1 0 0 0 OA 統合失調症患者の認知機能に対する洞察

- 著者

- 蝦名 昂大 松井 三枝 稲田 祐奈 中田 翔太郎 門本 笑花 樋口 悠子 鈴木 道雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第81回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2D-028, 2017-09-20 (Released:2020-03-27)

1 0 0 0 OA 統合失調症の理解と心理学:神経心理学からの紹介

- 著者

- 松井 三枝

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.237-253, 2017 (Released:2019-03-22)

- 参考文献数

- 84

The author introduced the past and current research that focuses on cognitive function in schizophrenia. Based on a comprehensive clinical neuropsychological examination, it was determined that schizophrenia has a background involving a wide range of cognitive dysfunctions. In particular, it is suggested that there is a substantial problem in memory and in processing speed. Furthermore, there are also problems with both attention and execution functions. The recent memory impairments in schizophrenia were not the same as that observed in amnesia. Aspects of memory organization and memory strategy have been characterized and have resulted in intervention methods to improve cognitive impairment with positive and verifiable effects. Improvement after cognitive remediation therapy seems to lead to improved social adaptation, and the therapeutic approach will likely become more popular with additional studies.

1 0 0 0 OA チンパンジー4頭の脳形態の発達

- 著者

- 三上 章允 西村 剛 三輪 隆子 松井 三枝 田中 正之 友永 雅己 松沢 哲郎 鈴木 樹里 加藤 朗野 松林 清明 後藤 俊二 橋本 ちひろ

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第22回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.90, 2006 (Released:2007-02-14)

大人のチンパンジーの脳容量はヒトの3分の1に達しないが、300万年前の人類とほぼ同じサイズである。また、脳形態とその基本構造もチンパンジーとヒトで良く似ている。そこでチンパンジー脳の発達変化をMRI計測し検討した。[方法] 霊長類研究所において2000年に出生したアユム、クレオ、パルの3頭と2003年に出生したピコ、計4頭のチンパンジーを用いた。測定装置はGE製 Profile 0.2Tを用い、3Dグラディエントエコー法で計測した。データ解析にはDr_View(旭化成情報システム製)を用いた。[結果] (1)脳容量の増加は生後1年以内に急速に進行し、その後増加のスピードは鈍化した。(2)大脳を前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分けて容量変化を見ると前頭葉の増加が最も著明であった。(3)MRIで高輝度の領域の大脳全体に占める比率は年齢とともにゆっくりと増加した。[考察] チンパンジーとヒトの大人の脳容量の差を用いてチンパンジーのデータを補正して比較すると、5歳までのチンパンジーの脳容量の増加曲線、高輝度領域に相当すると考えられる白質の増加曲線は、ヒトと良く似ていた。今回の計測結果はチンパンジーの大脳における髄鞘形成がゆっくりと進行することを示しており、大脳のゆっくりとした発達はチンパンジーの高次脳機能の発達に対応するものと考えられる。

1 0 0 0 OA 先天性心疾患児の発達評価としてのBayley乳幼児発達検査 (第2版) 導入の試み

- 著者

- 松崎 多千代 松井 三枝 中澤 潤 市田 蕗子 八木原 俊克

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.308-312, 2008-07-01 (Released:2011-12-12)

- 参考文献数

- 12

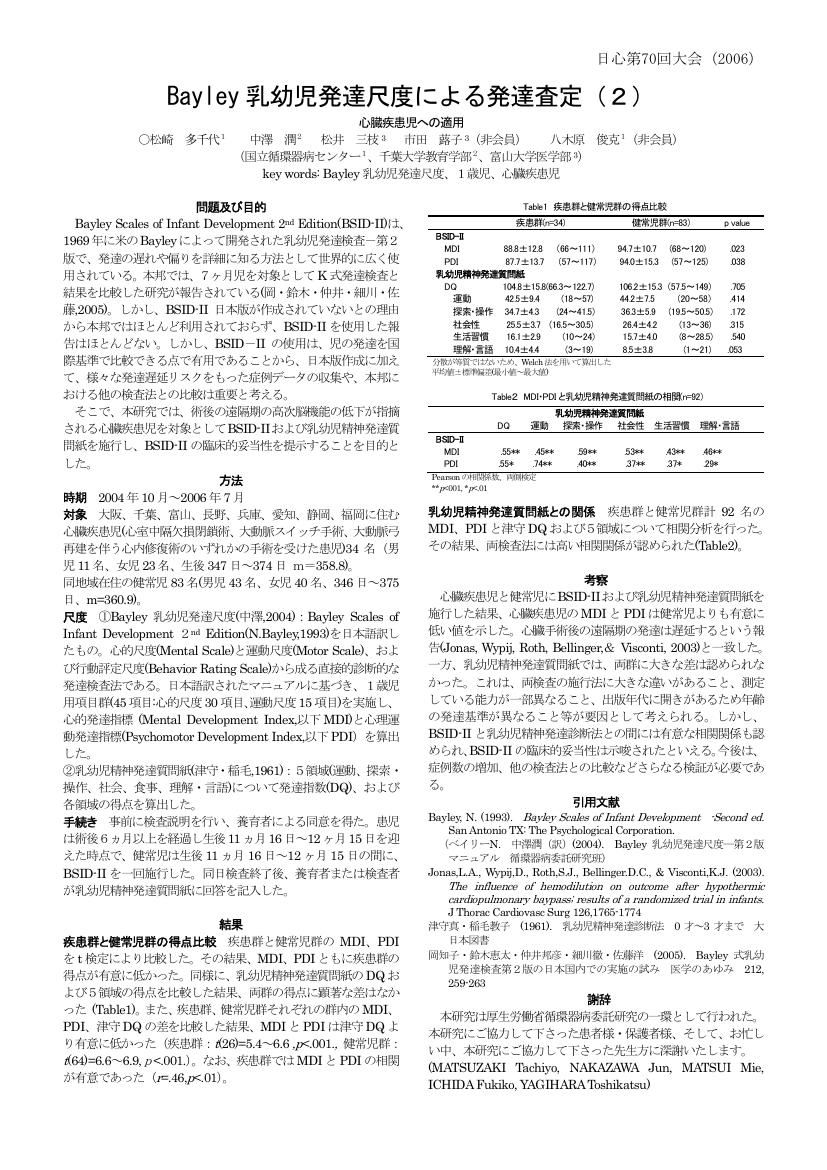

Bayley乳幼児発達検査 (BSID-II) は先天性心疾患児の発達評価として世界的に使用されているが, 日本版は作成されていない. そこで, 本邦でのBSID-IIの導入を目的として, 1歳心疾患児と健常児にBSID-IIを施行した. その結果, 健常児の値は米国基準より低値であり, 心疾患児は我が国の健常児より運動発達全般が遅延していた. 津守式乳幼児精神発達質問紙では両群に得点差はなかった. BSID-IIと乳幼児精神発達質問紙には項目間の高い相関関係が確認された. BSID-IIを施行するにあたって翻訳上や用具等の問題はなく, 我が国でも乳幼児の発達評価として有用であることが示唆される.

1 0 0 0 OA Bayley乳幼児発達尺度による発達査定(2)

- 著者

- 松崎 多千代 中澤 潤 松井 三枝 市田 蕗子 八木原 俊克

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第70回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2AM142, 2006-11-03 (Released:2018-07-03)

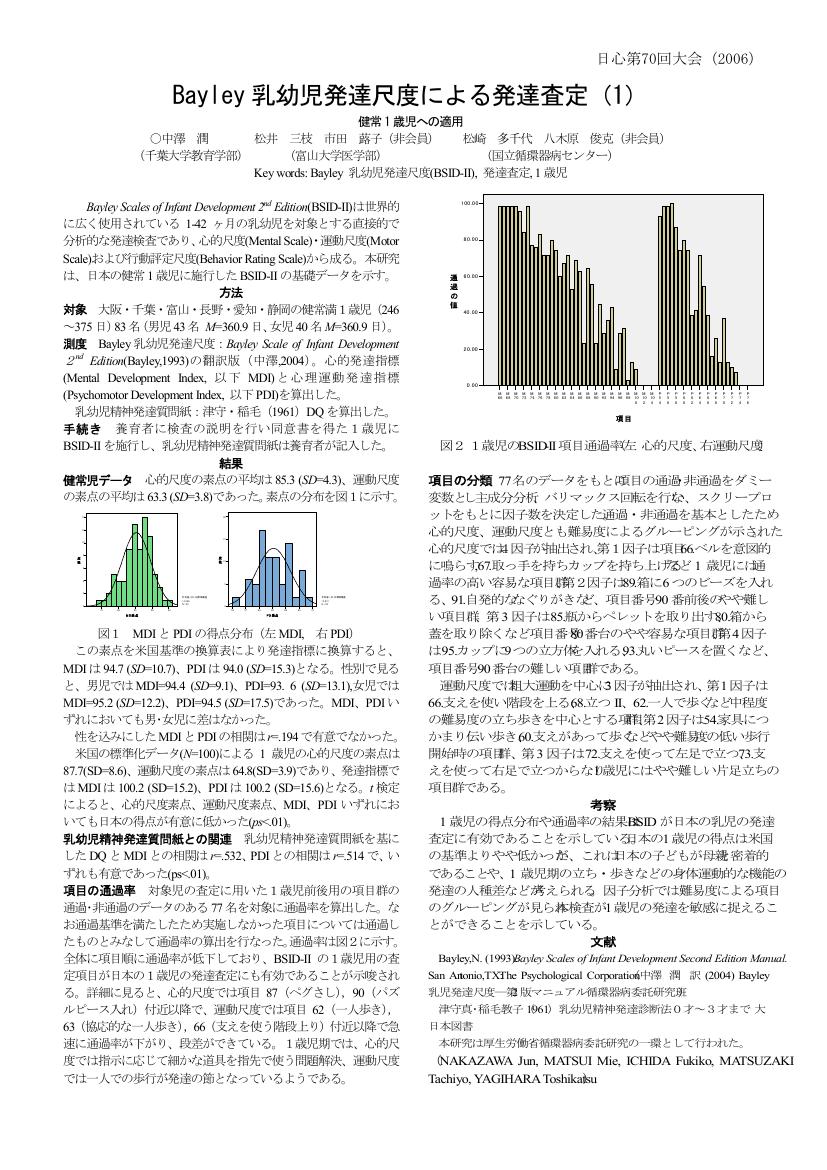

1 0 0 0 OA Bayley乳幼児発達尺度による発達査定(1)

- 著者

- 中澤 潤 松井 三枝 市田 蕗子 松崎 多千代 八木原 俊克

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第70回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2AM141, 2006-11-03 (Released:2018-07-03)

1 0 0 0 対人不安と認知的複雑性

- 著者

- 松井 三枝

- 出版者

- 金沢大学

- 雑誌

- 臨床心理学の諸領域 : 金沢大学臨床心理学研究室紀要 (ISSN:09133186)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.1-6, 1988-12-25

1 0 0 0 OA 55カテゴリーにおける単語の出現頻度

- 著者

- 松井 三枝 中坪 太久郎

- 出版者

- 富山大学

- 雑誌

- 研究紀要 : 富山大学杉谷キャンパス一般教育 (ISSN:03876373)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.61-84, 2007-12

本調査は、小川(1972)と秋田(1980)の報告から約30 年の年月を経て実施されたものである。そこで、今回の結果を用いて、小川(1972)および秋田(1980)との比較の上で、本結果の考察を行うこととする。まず、全体的な結果を見ると、時代の変化の影響を受けたカテゴリーと、比較的時代の変化を受けていない事例をもつカテゴリーが存在することが明らかとなった。例えば、有名人や雑誌などは、小川(1972)および秋田(1980)の報告と大きく変化している。しかし、これらのカテゴリーにおいては、各事例の出現率が低くなっている。つまり、それだけ多くの種類の回答が示されており、これらのカテゴリーには、万人に共通する事例というものがみつかりにくいことが推測される。一方で、色や顔のパーツなどは、小川(1972)と秋田(1980)の報告とそれほど差がない。しかも、各事例がかなりの高率(「色」の第一反応が88.6%、「顔のパーツ」の第一反応が98.1%)で出現していることから、これらのようなカテゴリーは、ある程度多くの者に共通する事例というものが存在していることがうかがわれる。また、調査の実施場所や研究協力者の偏りによるデータの違いも見て取ることができる。例えば、「山の名前」や「川の名前」などは、小川(1972)と秋田(1980)の報告、本結果のすべてにおいて、その土地の土地柄を反映した事例が多数出現していることが分かる。さらに、秋田(1980)において「学科」のカテゴリーの第2位が、「心理学」であるように、研究協力者の持つ背景が事例となって出現していることも見出せる。本結果においても、「職業」のカテゴリーにおいて、「医師」「看護師」「薬剤師」が上位に並んでいるが、これは本調査における研究協力者の専攻とも関係があると考えられる。このように、小川(1972)および秋田(1980)の報告と、本調査の結果を比較したことによって、時代の変化や研究協力者の偏りの影響を受けるカテゴリーと、影響を受けないカテゴリーが存在することが明らかとなった。このような差は、今回得られたデータを用いて、実験や調査のための刺激を作成する際にも考慮することが必要である。つまり、時代の変化や、研究協力者の偏りの影響を受けていないカテゴリーについては、安定した実験用の刺激として用いることが可能といえる。一方で、影響を受けているカテゴリーについては、そのことを考慮した上で使用する必要があることから、実験目的に見合った使用を考えるべきであろう。

非定型抗精神病薬(AAPD)の統合失調症患者における認知機能各領域に対する効果の検討を行った。結果として、olanzapine(OLZ)あるいはperospirone単剤投与による治療を行った患者群では、注意機能やQOLを表す諸指標が改善した。5-HT_<1A>受容体への作用を示すziprasidone(AAPD)ならびにOLZの統合失調症患者における記憶の体制化に対する効果を検討した。方法として、語流暢性課題のひとつであるカテゴリー流暢性課題より得られる動物名から、多次元尺度法(Multidimensional Scaling, MDS)法により、長期意味記憶の体制化の度合いをcognitive mapへ変換することにより可視化し、各薬物による治療への切替えによる変化を検討した。結果として、各薬物による治療前には、MDS法による動物名の産出される順番に意味的なまとまりは認められなかった。一方、治療6週間後には、「野生性vs.家畜性」という意味的なまとまりが出現し、対象とした患者のQOLが有意に改善されることが見出された。OLZによる治療を受けた統合失調症患者における事象関連電位P300成分の変化を、Low Resolution Electromagnetic Tomography(LORETA)法を用いて解析した。その結果、健常者に認めるような側頭葉におけるP300発生源電流密度の左>右の側性が、OLZ投与前には認められなかったのが、治療後には明らかとなった。また、これらの患者において、言語学習記憶、QOLおよび精神病症状が治療後に改善した。以上の結果は、AAPDによる記憶機能の改善に、電気生理学的神経活動の脳画像的な変化が関与していることを初めて示すものである。