1 0 0 0 OA 昆虫フェロモン受容体を利用した新規神経回路活動操作技術の開発

本研究では、昆虫フェロモン受容体を利用して、特定のニューロンの活動を興奮性に制御する新規の遺伝学的技術の開発に取り組んだ。チロシン水酸化酵素遺伝子プロモーター制御下に、IR8a/IR84a遺伝子を発現するトランスジェニックマウスを作成した。スライス電気生理、in vivo電気生理において、青斑核(LC)の活動はフェロモンの添加により亢進し、マイクロダイアリシスにおいて、大脳皮質ノルアドレナリン遊離レベルの増加が誘導された。LC活性化は、味覚嫌悪記憶の想起を増強した。以上の結果から、フェロモン依存性イオンチャネルの発現により、特定ニューロンの活動を興奮性に制御することが可能となった。

- 著者

- 中村 やす 野副 めぐみ 小林 久子 中尾 貴美子

- 出版者

- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)

- 雑誌

- 失語症研究 (ISSN:02859513)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.234-242, 1998

- 被引用文献数

- 1

10年あまりの長期訓練経験に基づき独自に心理・社会的側面の評価表を作成し,信頼性を検討した。グループ訓練に参加している慢性期失語症者17名についてその評価表を用いて評価を行った。同評価表は参加態度,対人意識,情緒,自己認知,障害の受容に関する5大項目と15の下位項目から成る。グループ参加年数と良好項目数の割合との関係および評価プロフィールの分析を行った。結果として, (1) 失語症者の自己評価の低下や自己開示への抵抗,障害へのこだわり,頑固さなどの心理・社会的側面の問題が明らかに示された。 (2) これらの問題は特に重度者およびグループ参加年数2年未満の対象者で顕著であり,参加年数の経過とともに軽減する傾向が認められた。 (3) また評価表にはグループ内での個人の心理・社会的側面の状態や変化をとらえやすくなる,スタッフ間で視点の共有が可能となる,グループ訓練の効果を示す1つの指標と成りうる,などの有用性があると考えられた。

1 0 0 0 OA 超低遅延映像符号化に向けた2パス符号化構成法に関する一検討

- 著者

- 小林 大祐 横張 和也 新田 高庸 上倉 一人 如澤 裕尚

- 雑誌

- 研究報告 オーディオビジュアル複合情報処理(AVM)

- 巻号頁・発行日

- vol.2011-AVM-74, no.8, pp.1-6, 2011-09-14

自然な映像コミュニケーションサービスを実現するためには,映像符号化の低遅延化が重要となる.本研究では,10msec 以下のコーデック遅延を実現する超遅延映像符号化の実現に向け,符号化を行う処理単位を細分化して遅延を短くすることに着目した.本報告では,複数マクロブロックライン単位ごとに対して第一符号化→復号 (解析) →第二符号化を行う 2 パスアルゴリズムを用いる方式において,細分化した処理範囲内での符号量制御.画質向上を行う処理の予備検討を行った.ソフトウェアシミュレーションにより,従来の 1 フレーム単位から更に細分化された符号化処理においても,同一ビットレートにおける画質が向上することが確認された.

1 0 0 0 OA 11. IEA国際理科教育調査 : 科学観テストの追試の結果について

- 著者

- 小林 学 坂元 昂 大沢 啓治

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 2 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.21-22, 1978 (Released:2018-05-15)

1 0 0 0 P-188 動物実験による子宮移植の基礎的検討.

- 著者

- 岡本 一 西田 正人 林 陽子 和田 篤 田中 奈美 高橋 秀元 川崎 彰子 久保 武士

- 出版者

- 社団法人日本産科婦人科学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科學會雜誌 (ISSN:03009165)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp."435(S-359)", 2000-02-01

1 0 0 0 IR 仏師玉運法眼・補遺

- 著者

- 林 宏一

- 出版者

- 東京家政大学

- 雑誌

- 東京家政大学博物館紀要 (ISSN:13433709)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.77-90, 2009-02-25

1 0 0 0 研究評価の拡大と評価指標の多様化

- 著者

- 林 隆之

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.158-163, 2017

<p>研究評価は,過去には研究者個人の研究業績や研究プロジェクトをピア(同分野の専門家)が科学的知識の妥当性から評価することが中心であった。しかし,研究活動自体が多様化するとともに,機関や組織による研究マネジメントの重要性が増し,研究成果による社会・経済的効果も期待されるようになる中で,研究評価の対象は拡大し,評価指標は多様化している。本稿では,研究評価の現状を概観することを目的に,研究評価の種類,大学等の機関の研究評価が導入された政策的背景,研究評価の方法の考え方,指標の多様性の必要性,インパクト評価の導入と課題,研究マネジメントへの活用について説明する。</p>

1 0 0 0 完全な暗闇での協同造形作業によるコミュニケーション効果

- 著者

- 小林 茂雄 中嶋 聡 小林 美紀

- 出版者

- Japanese Society for the Science of Design

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.2_103-2_110, 2014

本研究は、視覚を完全に遮断した空間で協同造形作業を行う際、どのような対人協力行動やコミュニケーション効果が得られるかを実験的に検討した。幼稚園児から大学生までの被験者実験で得られた主な結果を以下にまとめる。 1)暗闇では明所の作業に比べ、声が大きく、発話量が増える傾向にあった。暗闇では初対面同士でも発話が増えることと、小学生以下の低年代の方が声が大きく発話が増える傾向にあった。 2)暗闇では明所に比べ、他者との協同作業が顕著に観察された。協同作業が、低年代では身体接触によって、高校生以上の高年代では言語によるコミュニケーションによって、より活性化されていた。 3)暗闇での協同作業は困難であったと被験者に評価されたものの、視覚が働かないことの非日常性による楽しさや、他者と躊躇なく関われるなどの対人行動に対する障壁の低さが言及された。

1 0 0 0 OA 走査電子顕微鏡によるフンボルトペンギン精子の観察

- 著者

- 進藤 順治 阿部 隆士 山口 隆幸 小林 寛

- 出版者

- Japanese Society of Zoo and Wildlife Medicine

- 雑誌

- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.105-109, 2000 (Released:2018-11-03)

- 参考文献数

- 19

フンボトルペンギンの精子形態と大きさに関する報告はない。今回, フンボルトペンギンの精子形態を走査電子顕微鏡(SEM)で観察し, また各部位の長さを測定した。精子は, 紐状で頭部は細長くやや湾曲していた。全長ならびに各部位の長さを測定した結果, 全長は73.8±3.6μmであった。頭部は11.4±0.9μmで, 先体は1.1±0.2μm, 核は10.3±0.8μmであった。尾部は62.6±3.8μmで, 中片部は2.8±0.2μmであった。フンボルトペンギンの精子形態は典型的なnon-passerine birdsのグループに属し, また全長は他種よりもやや小型であった。

- 著者

- 石濱 裕規 井出 大 渡邊 要一 八木 朋代 松岡 恵 荒尾 雅文 小林 正法 高橋 修司 安藤 高夫

- 出版者

- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION

- 雑誌

- 日本理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, pp.E2Se2076-E2Se2076, 2010

【目的】都内介護保険施設・病床を利用されている認知症を持った要介護高齢者の家族・病院職員を対象とし、介護状況・福祉用具利用状況を調査すること。特に、認知症が問題となる方における身体拘束・行動制限の要因を明らかにし、その改善のために必要な取り組みや福祉用具を検討すること。<BR><BR>【方法】東京都内の72介護保険施設(介護療養型病床(以下、介護療養)・老健・特養)を対象とし、認知症をもった要介護高齢者の介護状況に関する調査を、職員・家族・施設責任者に実施した(平成21年1月10日~平成21年3月10日)。対象者は、認知症高齢者の日常生活自立度(介護認定調査)の評価が自立・I以外の方とし、全対象者調査と無作為抽出方式を併用した。職員調査の内容は、介護認定調査票項目による対象者の心身状況の評価と福祉用具利用・介護状況調査からなるものであった。本報告は、厚生労働省平成20年度老人保健健康増進等補助事業として東京都療養型病院研究会が実施した調査に基づくのである。<BR><BR>【説明と同意】職員調査は、施設責任者に目的等を説明し、ご了解頂いた施設責任者には、調査協力承諾書に署名・提出頂いた。調査責任者からの指示を通じ、各調査担当者には調査にあたり利用者様への同意を協力依頼文書または口頭で得た。本調査は、個人情報保護法に準拠し実施した。回収は郵送方式とした。<BR><BR>【結果】1)回収状況および基本集計 回収数は、職員調査2733件(介護療養2015件、老健369件、特養349件)であった(自立、I、不明を除く2583名を分析対象とした)。主診断名は、脳血管疾患(39%)、認知症(32%)が2/3を占め、平均年齢83.5才、性別は女性74%、要介護度5が約半数(49%)となり、介護療養は要介護度5が最も多く、老健は要介護度3、特養は介護度4が最も多かった。<BR>2)行動制限につながる福祉用具利用の要因の分析 行動制限につながる福祉用具利用の有無と介護認定調査における心身状況、および利用者に感じる行動上の不安、転倒等の危険度との関連を検討した。「柵・介助バー等で四方を囲む」、「抑制帯(Y字型安全ベルト)」、「車いす用テーブル(食事時のみ使用以外)」をそれぞれ使用の有無で区分した2群に対して、年齢、要介護度、介護保険認定調査票の各項目(2.移動、3.複雑な動作、4.特別な介護、6.コミュニケーション等、7.問題行動、10.廃用の程度)、行動上の不安(5段階)、危険度(転倒・ベッドからの転落・車いすからのずり落ち)(各3段階)を説明変数として選定し、有意差があるかをMann-WhitneyのU検定を使い分析した。認定調査票の各項目は、認定調査員テキスト2006に示される順序尺度による得点化方法を用い、統計処理には、SPSS.Ver17.0を用いた。その結果、各3項目において、有意差(p< 0.05)がみられた説明変数を用い、変数減少法を用いたロジスティック回帰分析により、さらに変数選択を行った。その結果、「柵・介助バーで四方囲む」「抑制帯」「車いす用テーブル」の各物品利用の有無を説明するうえでの判別的中率の高い予測式が導かれた。すなわち、「柵・介助バーで四方囲む」物品利用の有無に関しては、起き上がり、立ち上がりといった移動関連項目と問題行動関連項目、そしてベッドからの転落が説明変数として選択された(8変数、判別的中率72.8%)。「抑制帯」利用の有無に関しては、じょくそう等の皮膚疾患、排尿、といった体動、移動の要因となりうる項目と目的もなく動き回る、転倒、車いすからのずり落ちの危険度が選択された(5変数、判別的中率92.0%)。「車いす用テーブル」利用の有無に関しては、暴言や暴行、ひどい物忘れと行動上の不安が説明変数として選択された(3変数、判別的中率98.1%)。すなわち、3種の物品利用の説明変数として、認知症の問題行動に関連する項目が共通に説明変数として選択され、危険度も「柵・介助バーで四方囲む」および「抑制帯」利用の有無の説明変数として選択された。<BR><BR>【考察】身体拘束・行動制限につながりうる物品利用を減らすには、転倒・転落・ずり落ち予防、認知症の行動障害面への対応を含めた身体拘束・行動制限のための取組みと生活環境整備が必要であることが示唆された。柵・サイドレールの利用が却って転落時の危険度を高めるという報告もあり(Catchen, 1983 等)、利用群/非利用群間での危険度の差の追跡的・継続的検討など今後の課題である。<BR><BR>【理学療法学研究としての意義】認知症の行動障害面への対応、転倒等の予防、アクシデント時の骨折等の危険度軽減のため、リハ職種の取組が求められている。また、本調査事業において、座位能力に適した車いすが用いられていないという福祉用具の不適合が抑制帯使用に影響しているという結果も出ており、福祉用具適合技術の向上も求められている。

1 0 0 0 OA 竹原製煉所における電解二酸化マンガンの製造 (三井金属鉱業 (株))

- 著者

- 小林 哲 隅田 洋

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 資源と素材 (ISSN:09161740)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.12, pp.1087-1090, 1993-12-25 (Released:2011-01-27)

Takehara Plant of MMS is located in the city center of Takehara, near the National Park of Seto Inland Sea. At present, 40 different products are manufactured at our plant, including non-ferrous metals, various battery materials and chemical products.Commercial production of Electrolysis Manganese Dioxide (EMD), begun in 1949, was small about 5 ton/month, and the plant was gradually expanded so that it had a monthly capacity of 2, 100 tons in 1982.Our EMD is specifically used for ZnC12, Alkaline and Lithium batteries, therefore EMD's high quality is very important. In this paper, the outline of our process and improvement in our plants and quality are described.

- 著者

- 上林 陽治

- 出版者

- 地方自治総合研究所

- 雑誌

- 自治総研 (ISSN:09102744)

- 巻号頁・発行日

- no.389, pp.77-115, 2011-03

1 0 0 0 オマーンにおけるダイヤモンドリリングの実績

1 0 0 0 生活語彙の開く世界

- 著者

- 室山敏昭 野林正路編

- 出版者

- 和泉書院

- 巻号頁・発行日

- 2004

1 0 0 0 IR 子どもの体力向上のためのラダートレーニングの有効性(その1)

1 0 0 0 IR 「いる」と「ある」の言語学 : その打消形の構造について

- 著者

- 鈴木 繁雄 Shigeo SUZUKI 桜美林大学言語学系 J. F. Oberlin University Division of Languages

- 出版者

- 桜美林大学

- 雑誌

- 桜美林論考. 言語文化研究 = The journal of J. F. Oberlin University. Studies in language and culture (ISSN:21850674)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.45-60, 2012-03-01

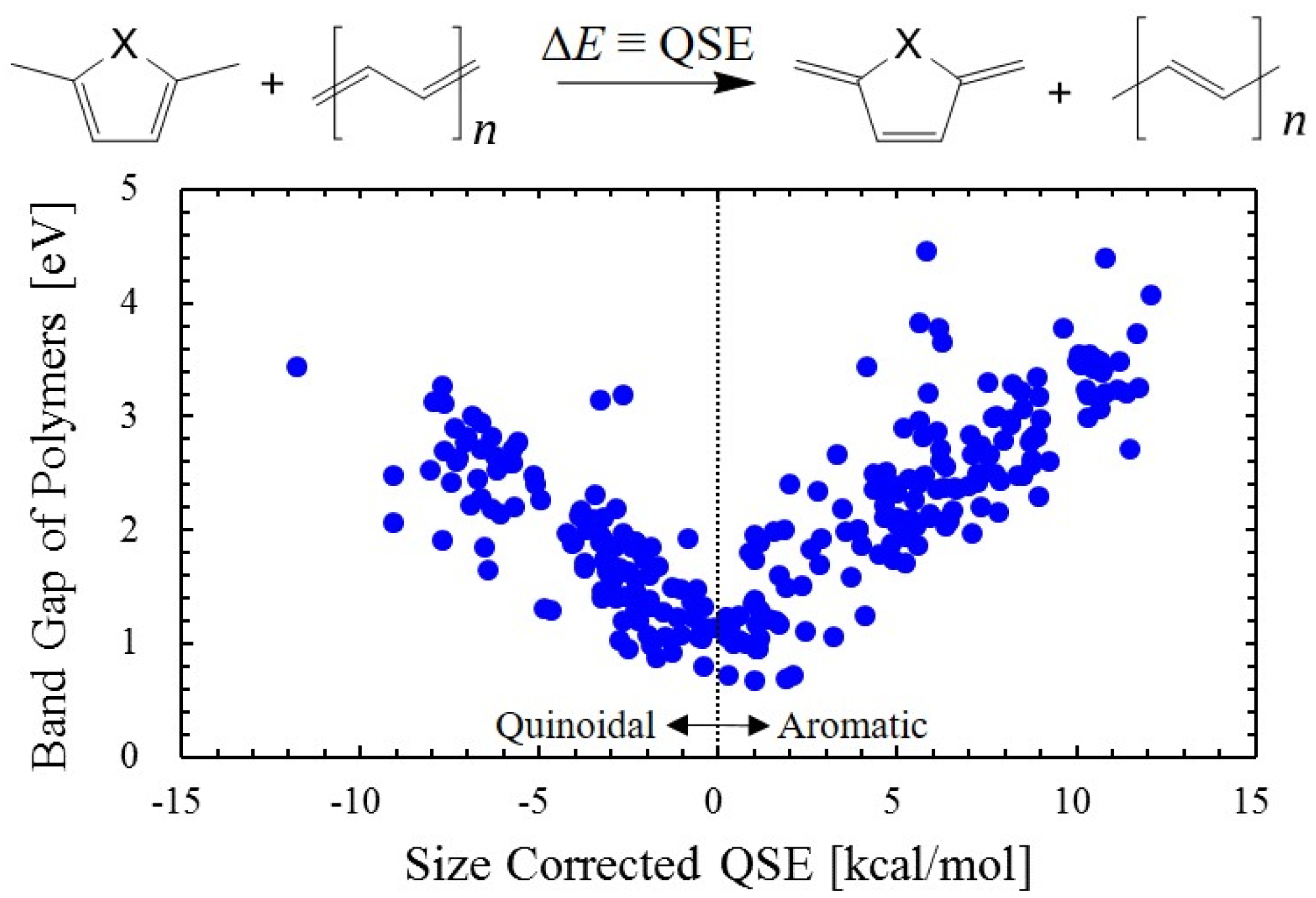

1 0 0 0 OA 低バンドギャップ高分子設計を目指したキノイド性指標の評価

- 著者

- 大槻 恒太 林 慶浩 川内 進

- 出版者

- 日本コンピュータ化学会

- 雑誌

- Journal of Computer Chemistry, Japan (ISSN:13471767)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.5, pp.123-125, 2017 (Released:2018-01-30)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 3 3

In this article, a new index was developed for predicting the band gap of π-conjugated polymers based on isodesmic reactions between a dimethylated monomer and an oligo-acetylene. The index can be uniquely defined for hetero-cyclic and poly-cyclic monomers. The index correlated well with the calculated band gap of polymers. In addition, it shows that band gap can be controlled by copolymerization using the index based on only monomer information without calculations of polymers.

- 著者

- 若林 尚樹 安齋 利典 倉持 歩 山岡 美紗希 宮浦 志穂

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.490-491, 2018

本研究は,視覚的な表現をともなった対話のための手法に注目した.落書の手法を応用し、話をしながら描いたり、聴きながら描くことで,対話を活性化できることが期待される.落書きを分析することで,視覚的な対話の活性化のための要因を分析し,「落書きコミュニケーション」としての手法を提案することを目的としている.デザインコンセプトを検討するワークショップで,机の上に貼った模造紙に学生が社員の話したことを図やキーワードとして描きながら,話し合いの内容を視覚化しながら共有できるようにした.分析の結果次のことがわかった.画面内の図形や文字の要素の分類を、描く方法や出てきた関係を表す記号に応じて、「接続方式」,「領域方式」,「配列表方式」の3種類に分類できる.落書きのレイアウトは,それぞれのグループで話し合われた内容や話題間の関係性,そして話し合いの進め方が落書きとしての配置の特徴として顕著に現れていることがわかった.