1 0 0 0 OA Studies of Nucleosides and Nucleotides. LXXXI. Synthesis and Characterization of 8-Methyladenosine

- 著者

- 池原 森男 林 元吉 福井 寿一

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.10, pp.2702-2707, 1977-10-25 (Released:2008-03-31)

- 被引用文献数

- 10 9

8-Methyladenosine (X) was synthesized by two ways starting from 2', 3'-O-isopropylidene-2-methylthioinosine (I). The compound (I) was methylated with t-butyl hydroperoxide in acidic media in the presence of ferrous ion to give 8-methyl compound (II) in a yield of 46%. Raney nickel dethiolation of II and acetylation at 5'-OH followed by chlorination using SOCl2/DMF gave 6-chloro-8-methylpurine derivative (V). The compound (V) was treated with liq. NH3 and deprotected with trifluoroacetic acid to give 8-methyladenosine (X). Alternatively II was acetylated at 5'-OH, chlorinated with Vilsmeyer-Haack reagent and treated with liq. NH3 to give 2', 3'-O-isopropylidene-2-methylthio-8-methyladenosine (IX). The compound (IX) was deacetonized and dethiolated with Raney nickel to give X. The physical properties of X was elucidated by ultraviolet, circular dichroism and nuclear magnetic resonance spectra. A syn type conformation was assigned to 8-methyladenosine.

1 0 0 0 名古屋大学における 技術流出防止マネジメントの取組み

- 著者

- 石川 綾子 宮林 毅 鬼頭 雅弘

- 出版者

- 特定非営利活動法人 産学連携学会

- 雑誌

- 産学連携学 (ISSN:13496913)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.2_80-2_88, 2017

名古屋大学では,平成27年-28年度に文部科学省の「産学官連携リスクマネジメントモデル事業」の「技術流出防止マネジメント」の採択校として秘密情報管理及び安全保障輸出管理のモデル構築を行ってきた.秘密情報管理では,学内体制・システムの整備を目指して,米国大学等,国内企業や大学,学内の管理状況を調査及び検討し,秘密情報の等級分けと等級に応じた管理,学生のインフォームド・コンセントを中心とした体制等を構築した.安全保障輸出管理では,「技術の提供」の管理システムとして,機微度調査,e-Learningの構築等を実施し,濃淡管理を深化させた.本稿においては,名古屋大学における技術防止マネジメントの取組みについて検討経過を含め紹介する.<br>

- 著者

- 林 琢也

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.125, 2010

1. はじめに<BR> アグリツーリズムとは農園内での農作業や収穫体験を観光と結びつけたもので,農産物の販売促進を図るため,戦略的に多数の観光客を受け入れる農業経営および観光活動を指す.<BR> 日本の観光農園は,高度経済成長にともなう所得向上や余暇・レクリエーション需要の増大,自家用車の普及とともに大都市近郊や既成観光地周辺の農村で発展してきた.また,1980年代後半以降は,地域振興と結びつき,全国各地に多様な形態を生み出している.観光農園の経営は,その時々の社会情勢や都市住民のニーズに合わせながら成立・発展してきたといえ,甲府盆地や多摩川流域,静岡市久能地域,長野盆地北部は,先駆的な観光農園の集積地帯である.観光農園の全国的な展開が進む昨今,先進地における経営戦略や性格の変化,農園の適応過程を検証することは,アグリツーリズムの可能性を展望する上でも重要な意味をもつ.そこで,本研究では,長野市内を南北に走る国道18号線(通称アップルライン)沿いに樹園地を有するリンゴ農家を事例に観光農園および農家直売所の経営戦略の変化について考察することを目的とする.<BR><BR>2.アグリツーリズムの成立と変化<BR> 長野盆地におけるアグリツーリズムの成立には,善光寺参詣者やスキー客の存在(既成観光地への近接性)と高度経済成長期(1966年)に国道18号がリンゴ生産の核心地域を縦断するように開通したことが影響している.それによって,長野市長沼地区(赤沼)から旧豊野町,小布施町と続く国道18号線沿いにはリンゴのもぎ取り,直売,全国発送(宅配)を営む観光農園(売店)が多く立地した.開設当初は,リンゴ狩りや直売の需要は非常に大きく,看板を設置し営業すること自体が大きな利益を生み出していた.例えば,ピークとなる1970年代から1980年代には40戸以上の観光農園が沿道に立地し,観光バスや運送トラック,個人観光客が訪れた.多くの農園は組合(アップルライン事業組合)に加入し,市の観光協会と連携し,様々なイベントを企画し,関東地方の団体ツアーや北陸方面からの個人客に対応した.<BR> 農園の経営方針に変化が生じてくるのは,1990年代に入ってからの上信越自動車道の開通である.これにより人やモノ,車の流れが変化し,単に観光需要に応えるだけの経営では収益の維持が困難になったのである.また,スキー人口の減少も拍車をかけ,沿道に立地していたドライブインなども撤退を余儀なくされた.こうしたなかで,アグリツーリズムの性格も変容していった.その最たるものが,一見客や滞在時間に制約のある団体客から農園の経営理念や農作物へのこだわりを理解し,支えてくれる個人客の獲得を重視した経営に方針転換を図っていったことである.また,それに伴い,農園の側も栽培のこだわりや安全性の提示,他の農園との差別化を強調するようになっていった.さらには,顧客単価の高い客の確保や価値観を共有する地域外の生産者との連携も進んだ.換言すれば,画一的な観光農園経営から個々の農園の自助努力や工夫を提示するようになったともいえる.それに伴い販売方法に占める宅配の比率が増し,直売やリンゴ狩りの比率は低下し,農園の看板を掲げることの意味は,一見の客に農園をみてもらい,その後の継続的な取引(個人消費や贈答用の注文)を促すための交流やきっかけ作りを図ることへと変化していったのである.<BR><BR>3.現在の問題点と発展の可能性<BR> 現在,長野盆地のアグリツーリズムが抱える主な課題として,以下の3点が挙げられる。まず,宅配比率の高まりに伴う労力の増大である.次に,人気の高い「ふじ」に集中する労力の分散を図るため,品種の多様化を図ったが,他品種を高値で売ることが難しく,結果,「ふじ」頼みは不変というジレンマの存在である.さらに,長年,贔屓にしてくれた顧客の高齢化もみられる.3点目については,プルーンなどの新品目を加え,女性客や若年齢層の取り込みを図る事例や珍しいリンゴや自らの農作物に貼るラベルを商標登録することで他の農園と区別を図る農園も一部に確認できた.<BR> また,発展の可能性については,長野市の中心部に近接する立地条件を生かし,アパートや駐車場に土地を供出することで不動産収入を得る農家や農外就業する子ども世代(後継者予備軍)の同居がみられる点が挙げられる.このことは,農外所得が世帯収入の安定化に貢献するという面が強いことを示している.これらは,暗黙知的な要素の強い栽培技術を日常的に修得していくという意味では技術の伝承が進まない弊害を内包しているが,世帯の収入安定と農業の現状維持に貢献しているという面では,次代を担う人材の確保に寄与している.こうした農外就業者の経験や知識,人的ネットワークを活かしていくことが,今後ますます求められてくるといえる.

- 著者

- 林 正子

- 出版者

- 日本比較文学会

- 雑誌

- 比較文学 (ISSN:04408039)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.166-170, 2002

- 著者

- 米島 真由子 加藤 孝幸 東海林 博 布川 昭一 渡邊 哲夫 篠原 暁

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.545-545, 2010

- 著者

- 林 俊郎 石丸 梓

- 出版者

- 日本社会情報学会

- 雑誌

- 日本社会情報学会全国大会研究発表論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.252-257, 2007

The news about the attempted poisoning of Ukrainian presidential candidate with dioxin was given wide coverage in the world media. The author attempted to calculate the amount of dioxin with which the candidate was poisoned,taking into consideration his toxic intake from the viewpoint of the Yusho investigation previously reported in Japan. The candidate's toxic intake was calculated at 1.75-2.20 mg-TEQ. Thi value fairly agrees with the maximum incubative amount that exhibits toxic symptoms,mainly chlor-acne.

1 0 0 0 IR ウクライナ大統領選候補ビクトール・ユシチェンコのダイオキシン中毒事件

- 著者

- 林 俊郎 Toshiro Hayashi 目白大学人間社会学部社会情報学科

- 出版者

- 目白大学

- 雑誌

- 目白大学総合科学研究 (ISSN:1349709X)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.59-69, 2006

The news about the attempted poisoning of Ukrainian presidential candidate Viktor Yushchenko with dioxin was given wide coverage in the world media. Abraham Brouwer, a professor of environmental toxicology at the Free University in Amsterdam, reported that Yushchenko was poisoned with pure TCDD, the most harmful known form of dioxin. His blood contained 100,000 units (pg/g of lipid) of the poison, the second highest concentration ever recorded. Physicians at the Vienna Clinic in Vienna, said that Yushchenko's face was disfigured but he will recover over time. The author attempted to calculate the amount of dioxin with which Yushchenko was poisoned, taking into consideration his toxic intake from the viewpoint of the Yusho investigation previously reported in Japan. Yushchenko's toxic intake was calculated at 1.89mg-TEQ. This value fairly agrees with the maximum incubative amount that exhibits toxic symptoms, mainly chlor-acne (a type of skin disease). This value is equivalent to a daily intake of dioxin over a period of 30, 000 years.

1 0 0 0 OA 中村順平にみるエドワー・アルノーの影響

- 著者

- 林 要次

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.699, pp.1205-1210, 2014-05-30 (Released:2014-07-15)

- 参考文献数

- 4

This paper is part of the study that analyzes the acceptance of French architectural theories in Modern Japan through Jumpei Nakamura, Japanese Professor Architect, and his theory and his educational practice. It is mainly organized in the analysis about:- Education when Jumpei Nakamura received at the Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris (ENSBA).- Education and impact on Jumpei Nakamura by Edouard Arnaud.Theory and educational practice of Edouard Arnaud, French Professor Architect-Engineer, teaching "Construction" lecture at the ENSBA, had great impact on Jumpei Nakamura's theory and educational practice.

1 0 0 0 OA 中村順平の「『建築学』草稿」にみるフランス建築理論

- 著者

- 林 要次

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.706, pp.2759-2766, 2014-12-30 (Released:2015-01-30)

- 参考文献数

- 23

This paper is the second part of a study of the acceptance of French architectural theories in Modern Japan. Focusing on Jumpei Nakamura (1887-1977), Japanese professor architect, this paper is intended as a consideration of the impact of French architectural theories on his pair of notebooks designated “Kenchiku-gaku-sôkô” (manuscripts of architectural theory). The notebooks are based on the studies of architectural theories and construction methods on French and Japanese references. The purpose of this paper, therefore, is to explore a little further into the characteristic of the French references which Nakamura quoted to formulate his notebooks and architectural theory.

- 著者

- 小林 圓照

- 出版者

- 禅文化研究所

- 雑誌

- 禅文化 (ISSN:05143012)

- 巻号頁・発行日

- no.251, pp.142-150, 2019

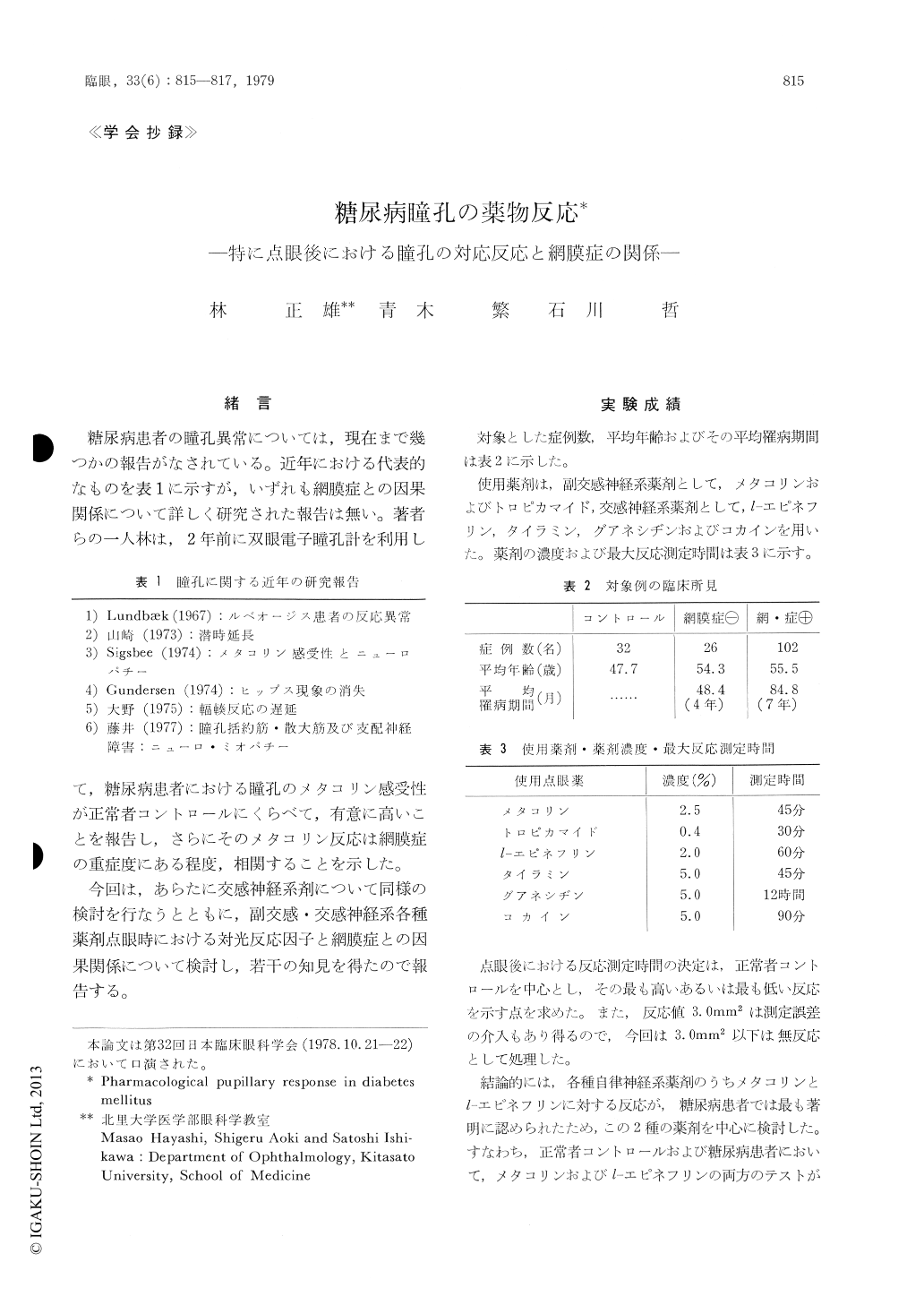

緒 言 糖尿病患者の瞳孔異常については,現在まで幾つかの報告がなされている。近年における代表的なものを表1に示すが,いずれも網膜症との因果関係について詳しく研究された報告は無い。著者らの一人林は,2年前に双眼電子瞳孔計を利用して,糖尿病患者における瞳孔のメタコリン感受性が正常者コントロールにくらべて,有意に高いことを報告し,さらにそのメタコリン反応は網膜症の重症度にある程度,相関することを示した。 今回は,あらたに交感神経系剤について同様の検討を行なうとともに,副交感・交感神経系各種薬剤点眼時における対光反応因子と網膜症との因果関係について検討し,若干の知見を得たので報告する。

1 0 0 0 OA 書評

- 著者

- 小林 貞一 高野 道夫 吉田 朋好 一松 信 内田 伏一

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.370-375, 1978-11-22 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 イチからわかる!"議会答弁書"作成のコツ

- 著者

- 大森 秀聡 小林 和

- 出版者

- 一般社団法人日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.6, 1992-08-01

1 0 0 0 バネ結合リンク付シフトレバーのH_∞パワーアシスト制御

- 著者

- 平田 光男 荻原 努 岡本 仁史 足立 修一 長村 謙介 小林 真也

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌. D, 産業応用部門誌 = The transactions of the Institute of Electrical Engineers of Japan. D, A publication of Industry Applications Society (ISSN:09136339)

- 巻号頁・発行日

- vol.127, no.11, pp.1133-1140, 2007-11-01

- 参考文献数

- 8

We have developed the shift lever with a spring connected link. It can detect the reaction force to the operator by using inexpensive displacement sensors such as potentiometers. For this system, we propose a model-based power assist control method. The proposed control system is composed of a reference generator and a feedback controller. The reference generator is introduced to generate an ideal reaction force to the operator. The feedback controller is designed by <i>H</i><sub>∞</sub> control theory to achieve disturbance attenuation. The effectiveness of the proposed method is shown by experiments.

1 0 0 0 IR アンナ・ゼーガースの亡命体験 ‐「亡命地における女性と子供達」をめぐって‐

- 著者

- 小林佳世子

- 出版者

- 駒澤大学

- 雑誌

- 駒澤大学外国語部研究紀要 (ISSN:03899845)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, 1987-03

1 0 0 0 養殖ブリに発生した変形魚について

- 著者

- 林 政博

- 出版者

- 三重県水産技術センター

- 雑誌

- 三重県水産技術センター研究報告 = Bulletin of the Fisheries Research Institute of Mie/ 三重県水産技術センター [編集] (ISSN:09130012)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.1-12, 1990-10

1.1987年から1988年にかけて三重県の養殖ブリに発生した尾部が上方に弯曲した変形魚(上弯症と呼ぶことにする)を調査した。 2.上弯症魚の発生率(1987)は2才魚が28%、1才魚が9%であったが0才魚では発生がなかった。 3.1987年の上弯症魚の発生時期は出荷毎の資料から6月下旬の短い期間であることがわかった。 4.1987年の上弯症魚の発生率は種苗の入手先によって異なり、地元でモジャコから飼育していたものに比べてある地区から購入した1才魚の方が発生率が高かった。 5.既知の変形魚の原因である脳内の寄生虫や細菌の存在は、上弯症魚に共通しては認められなかった。 6.脊椎骨の異常部位はNo.16-No.19に集中していたが時間の経過とともに異常範囲は拡大し、肥厚、癒着の程度も進行した個体がみられた。 7.正常魚でみるとNo.16-No.19の椎体はその長さと幅が他の個所より大きいので、上弯症魚の発生は生簀内での遊泳と関連があるのではたいかと考えられた。 8.その他の発生要因について推察を行った。

1 0 0 0 共通語の基盤としての東京語の動態に関する多人数経年調査

1 0 0 0 イネ苗立枯細菌病及びもみ枯細菌病の育苗期における薬剤防除法

- 著者

- 太田 光輝 丁 林堅

- 出版者

- 関東東山病害虫研究会

- 雑誌

- 関東東山病害虫研究会年報 (ISSN:03888258)

- 巻号頁・発行日

- vol.1994, no.41, pp.9-11, 1994

イネ育苗期に発生する苗立枯細菌病及びもみ枯細菌病の同時防除を想定して, 種子消毒及び土壌施用薬剤について検討した。その結果, 従来から防除効果が認められていたコサイドSD, スターナ水和剤, カスミン粒剤単用以外に, 種子消毒剤 (テクリードCフロアブル, ヘルシードT水和剤, スポルタックスターナSE, ベンレートT水和剤) と床土施用剤 (カスミン粒剤) との併用による防除効果が高いことが判明した。