7 0 0 0 OA 尿酸は善玉か悪玉か

- 著者

- 櫻井 裕之

- 出版者

- 一般社団法人 日本痛風・核酸代謝学会

- 雑誌

- 痛風と核酸代謝 (ISSN:13449796)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.233, 2017-12-20 (Released:2017-12-20)

- 著者

- 仲沢 弘明 池田 弘人 一ノ橋 紘平 上田 敬博 大須賀 章倫 海田 賢彦 木村 中 櫻井 裕之 島田 賢一 成松 英智 西村 剛三 橋本 一郎 藤岡 正樹 松村 一 森岡 康祐 森田 尚樹 占部 義隆 所司 慶太 副島 一孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本熱傷学会

- 雑誌

- 熱傷 (ISSN:0285113X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.1-11, 2022-03-15 (Released:2022-03-15)

- 参考文献数

- 12

壊死組織を除去する手法はデブリードマンと呼ばれ, 深達性熱傷に対して必要な治療法の一つである.最も一般的に行われるデブリードマンは外科的デブリードマンであり, 近年では超早期手術の有用性が報告され広く実施されている.しかしながら, 手術時の術中管理や出血量管理が必要であり, 正常組織への侵襲が不可避であるため患者負担が大きい.一方, 諸外国で承認されている化学的壊死組織除去剤であるKMW-1は熱傷部位に塗布し, 4時間後に除去することで低侵襲かつ壊死組織のみを選択的に除去できることが海外臨床試験にて報告されている. われわれは, 深達性Ⅱ度またはⅢ度熱傷を有する日本人患者におけるKMW-1の有効性を確認し, 安全性を検討するために第3相臨床試験を行った. 主要評価項目である壊死組織が完全除去された患者の割合は88.6%(31/35例, 95%信頼区間[74.05, 95.46])であった.また, 壊死組織除去面積割合の平均値は患者あたりで96.2%, 対象創あたりで97.1%であった.さらに, 壊死組織が完全除去されるまでの期間の中央値は登録時点からが1日, 受傷時点からが3日であった.有害事象の発現割合は85.7%(30/35例), 副作用の発現割合は20.0%(7/35例)であったが, 副作用はいずれも軽度または中程度であった.KMW-1の減量や投与中断, 投与中止を必要とする有害事象は報告されなかった. これらの結果から, 日本人の深達性Ⅱ度またはⅢ度熱傷においても, KMW-1の塗布によって早期に選択的な壊死組織の除去が可能であり, 安全性に問題がないことが確認された.KMW-1は外科的デブリードマンによる超早期手術に代わる治療法となりうると考えられる.

4 0 0 0 OA 腎臓の尿酸トランスポーター:最近の進歩

- 著者

- 安西 尚彦 JUTABHA Promsuk 木村 徹 櫻井 裕之

- 出版者

- 一般社団法人 日本痛風・核酸代謝学会

- 雑誌

- 痛風と核酸代謝 (ISSN:13449796)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.7-15, 2009 (Released:2015-04-01)

- 著者

- 岡 英明 本間 義人 恩地 芳子 櫻井 裕子 関本 美月 安藤 翔太 岩本 早紀 岩本 昂樹 近藤 美佳 梶原 浩太郎 牧野 英記 松田 健 近藤 陽一 佐藤 格夫 上村 太朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.11, pp.583-589, 2021 (Released:2021-11-28)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

症例は73歳,男性.7年前に糖尿病性腎症で血液透析を導入,冠動脈ステント留置後で抗血小板薬を内服中であった.接触者検診で新型コロナウイルス感染症(COVID‒19)と診断され当院に入院した.肺炎像は軽微であったが,D‒dimerが陽性でありヘパリンの予防投与を開始した.第2病日より38℃台の熱が続くため第4病日にデキサメタゾンを開始した.第6病日に腰痛が出現し,翌日には腹痛に変化した.同日の透析中にショックを呈し,貧血も進行しており透析を中止した.造影CTで左後腹膜出血と造影剤の漏出を認め,輸血を開始し感染対策を行った上で血管造影を行った.腰動脈出血を同定しコイル塞栓術で止血した.以後は貧血の進行を認めず,第60病日に転院した.COVID‒19では血栓性合併症が多くしばしば予防的ヘパリン投与が行われる.一方で抗血小板薬内服例や透析例は出血合併症のリスクが高く,抗血栓療法に関して慎重な判断が求められる.

2 0 0 0 IR BCG接種時の皮膚裂傷からEhlers-Danlos症候群と診断された超早産児の一例

- 著者

- 杉田 依里 平澤 恭子 花谷 あき 鷲尾 洋介 戸津 五月 増本 健一 中西 秀彦 内山 温 楠田 聡 櫻井 裕之 大澤 眞木子

- 出版者

- 東京女子医科大学

- 雑誌

- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.1, pp.E317-E322, 2013-01-31

BCG接種時に皮膚裂傷を来たしたことを契機にEhlers-Danlos症候群(EDS)と診断された超早産児の臨床経過について報告する。児は、母体の前期破水と絨毛膜羊膜炎のため、在胎期間27週6日、出生体重1100g、帝王切開で出生した。日齢1に左脳室内出血(IVH)I度を認め、日齢4には両側IVH II度へ急速に進行し、日齢17より出血後水頭症を認めた。脳室ドレナージ術のための予定気管挿管時に、胸膜下気胸を合併し緊張性気胸に進行した。また、日齢85の頭部MRI検査で出血後水頭症の所見に加えて、側脳室内側にくも膜嚢胞を認めた。NICU退院後の発達外来の定期経過観察では低緊張による発達の遅れが認められた。8ヶ月(修正5ヶ月)時、左鼡径ヘルニアの根治術を施行し、術中、皮膚切開創が自然拡大したエピソードがあった。9ヶ月(修正6ヶ月)時、外来でBCG接種を施行した際に皮膚裂傷を生じた。皮膚裂傷に対し、形成外科で縫合術と皮膚組織生検を行った。この病理所見とビロード状の皮膚や低緊張、関節可動域の亢進などの身体所見からEDSと診断した。新生児期の経過を再検討し、IVH、胸膜下気胸、くも膜嚢胞の合併は原疾患に起因する可能性があると考えられた。EDSの超早産児では、新生児期より組織脆弱性に起因する様々な合併症が起こり得ることが示唆された。

1 0 0 0 OA SARS-CoV-2流行下におけるNICU病棟の管理について

- 著者

- 櫻井 基一郎 波木井 恵子 中川原 さつき 櫻井 裕子 村川 哲郎 及川 洸輔 城所 励太

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.1, pp.40-46, 2021 (Released:2021-03-25)

- 参考文献数

- 5

2019年末から世界的に流行したSARS-CoV-2感染症(COVID-19)は母子間の垂直感染を積極的に示唆する所見には乏しい.しかし,出生時に母親がCOVID-19の疑いがある場合やSARS-CoV-2 PCRを検査中の場合,新生児は感染している可能性があると見なされ,院内感染防止のためにも出生直後からの感染対策が必要となる.感染症蔓延期におけるNICU病棟運営の現状と変更点を明確にすることで,今後の感染対策に活かすことを目的とする.入院症例に対して全例PCR検査を導入して以降,緊急事態宣言が解除されるまでの約1か月間におけるNICU病棟管理の変更点および,NICU病棟に入室し陰圧個室に隔離した新生児7名への対応や転帰を後方視的に調査した.院内感染防止のため,新生児蘇生は,個人防護具を装着した上で,母体から2m以上離れた開放型保育器で行った.蘇生後,児は直ちに閉鎖型保育器に収容後NICU内の陰圧個室へ搬送した.陰圧個室担当の看護師は専属とし,陰圧個室に1床入室につきNICU病床数は2床削減とした.父母の面会は交代制とし時間を制限した.対象となった母児にはいずれもSARS-CoV-2感染はなかった.感染症蔓延期におけるNICU病棟での感染対策を経験した.今回の経験をもとに平時から対策を想定しておくことで,今後の感染対策に活かすべきと考える.

1 0 0 0 OA DIEP flapにおける深下腹壁動脈恥骨枝の有用性

- 著者

- 溝渕 貴俊 伊東 大 櫻井 裕之

- 出版者

- 一般社団法人 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会

- 雑誌

- Oncoplastic Breast Surgery (ISSN:24324647)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.74-78, 2019-09-30 (Released:2019-10-01)

- 参考文献数

- 11

- 著者

- 森田 尚樹 佐藤 幸男 櫻井 裕之 横堀 將司 石川 秀樹 梶原 一 海田 賢彦 松村 一 福田 令雄 濱邉 祐一 磯野 伸雄 田上 俊輔 藤原 修 副島 一孝 新井 悟 佐々木 淳一

- 出版者

- 一般社団法人 日本熱傷学会

- 雑誌

- 熱傷 (ISSN:0285113X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.76-89, 2022-09-15 (Released:2022-09-15)

- 参考文献数

- 17

東京都熱傷救急連絡会は熱傷救急ネットワークとして参画施設よりデータを収集, 分析し熱傷に関する啓発活動等を行っている. 今回1991年から2020年の30年間分9,698症例のデータを5年ごとに分け分析し, 熱傷症例の傾向を検討した. 総症例数に大きな変化は認めず, おもな受傷原因はflame burn, scald burn, inhalation injuryの順に多かった. 平均熱傷面積は有意に減少を認め, 平均年齢は有意に上昇し, 死亡率は有意に低下を認めた. 死亡症例の平均年齢は有意に上昇し, 平均熱傷面積は減少した. 死亡症例のBIは有意に減少したが, PBIは変化を認めず, 100をこえると死亡率は60%以上となった. 原因別症例数推移は, scald burnは増加傾向を, inhalation injuryは有意に増加した. これに対し, flame burnは有意に減少を認めた. Flame burnでは火災, コンロ等, 自傷行為, scald burnではポット・鍋の湯・油, 熱い食べ物, 風呂・シャワーがおもな受傷原因であった. 年齢別症例数は, 年少年齢 (0~14歳) ではポットの湯や油によるscald burn症例が増加傾向にあり, 対して火災によるflame burn症例は減少傾向を示した. 生産年齢 (15~64歳) では火災や自傷行為によるflame burn症例は減少傾向を認めた. 老年年齢 (65歳以上) では火災, コンロによるflame burn, 熱い食べ物, ポットの湯によるscald burnで症例数の増加を認めた. 出火原因はタバコの火の不始末 (不適当な場所への放置), 焚火, コンロが多く, 今後高齢者人口の増加に伴い, タバコの火の不適切な場所への放置, 焚火への注意喚起や, コンロ等のIH化や難燃性の衣類の推奨, ポットや鍋等の熱い食べ物による熱傷に対する啓発活動が重要であると考える.

1 0 0 0 OA 保育原理と他科目の架橋を通した学生の理解を深める取り組み

- 著者

- 櫻井 裕介 Sakurai Yusuke

- 出版者

- 中村学園大学・中村学園大学短期大学部

- 雑誌

- 中村学園大学・中村学園大学短期大学部研究紀要 = Bulletin of Nakamura Gakuen University and Nakamura Gakuen University Junior College (ISSN:13477331)

- 巻号頁・発行日

- no.52, pp.147-151, 2020-03-06

1 0 0 0 OA 広範囲熱傷におけるチーム医療の現状-創傷外科医がリーダーとなり得るには-

- 著者

- 山本 有祐 仲沢 弘明 櫻井 裕之

- 出版者

- 一般社団法人 日本創傷外科学会

- 雑誌

- 創傷 (ISSN:1884880X)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.65-73, 2016 (Released:2016-04-01)

- 参考文献数

- 20

広範囲熱傷の治療には全身管理,局所療法,救命後の機能・整容的再建が必要となる。急性期に全身管理を担う救急医のみならず,一連の治療を通し,麻酔科医による疼痛管理,精神科医の睡眠調整・精神的介入,さらに専門看護師をはじめ,医療工学士,理学療法士,薬剤師などのコメディカルとのチーム医療が重要である。治療の当面のゴールは熱傷創閉鎖であり,一貫して治療に携わる創傷外科医がリーダーとなり,焼痂切除・皮膚移植を基軸とした治療計画を立案・実行することが重要であると考える。創傷外科医がリーダーになるには,1.創閉鎖のための確固たるスキルをもち,2.患者の全身状態を把握し,それに応じた局所管理を選択し,3.将来起こりうる障害を予測し,対応策を立案でき,4.関連各診療科・各部署と密なコミュニケーションをとれることなどがあげられる。

1 0 0 0 OA 皮弁鬱血に対する医用ヒルを用いての局所循環改善法

- 著者

- 櫻井 裕之

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第60回日本衛生動物学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.3, 2008 (Released:2008-07-01)

現代の一般社会において、ヒルは吸血動物として忌み嫌われる存在であるが、人類は古代エジプトの時代よりこの動物を病の治療に用いてきた歴史がある。その流れは近代西洋医学にも引き継がれ、19世紀のヨーロッパにおいては様々な疾患に対する重要な治療法のひとつとして確立されていた。従って医療界におけるヒルは、“昨日の敵は昔の味方“の側面が強い。ヒルは皮膚に吸着した後、自重の5倍もの量を吸血するが、同時に噛着した際に唾液腺に含まれる生理活性物質を局所に注入する。 形成外科領域において、1970年代より様々な皮弁移植術が開発され臨床応用が可能となった。皮弁移植術とは、血流を保った状態で皮膚を移植する術式であり、動脈流入と静脈還流を確保しなければならない。一般に静脈還流不全に起因する鬱血は、動脈流入不全に起因する虚血状態よりも移植組織への組織障害性が高く、早期の対応が必要とされている。そのため皮弁移植後の静脈還流不全の治療目的として、1980年代より医用ヒルが再登場し、現在でもわれわれ形成外科医にとっての強い“味方“として活躍中である。 ヒルによる静脈還流不全に対する効果は、吸血による静脈血排除以上にその後の持続的な出血による瀉血効果の方が重要であり、局所における管理法が重要である。今回われわれは、皮弁移植後や切断指再接着後におけるヒル使用の実際を供覧する。また、医用ヒルにより静脈還流不全を改善させ得る組織量は限定されており、広範な静脈還流不全に対しては限界がある。以上を踏まえ、形成外科領域における医用ヒルの適応と問題点にも言及する。

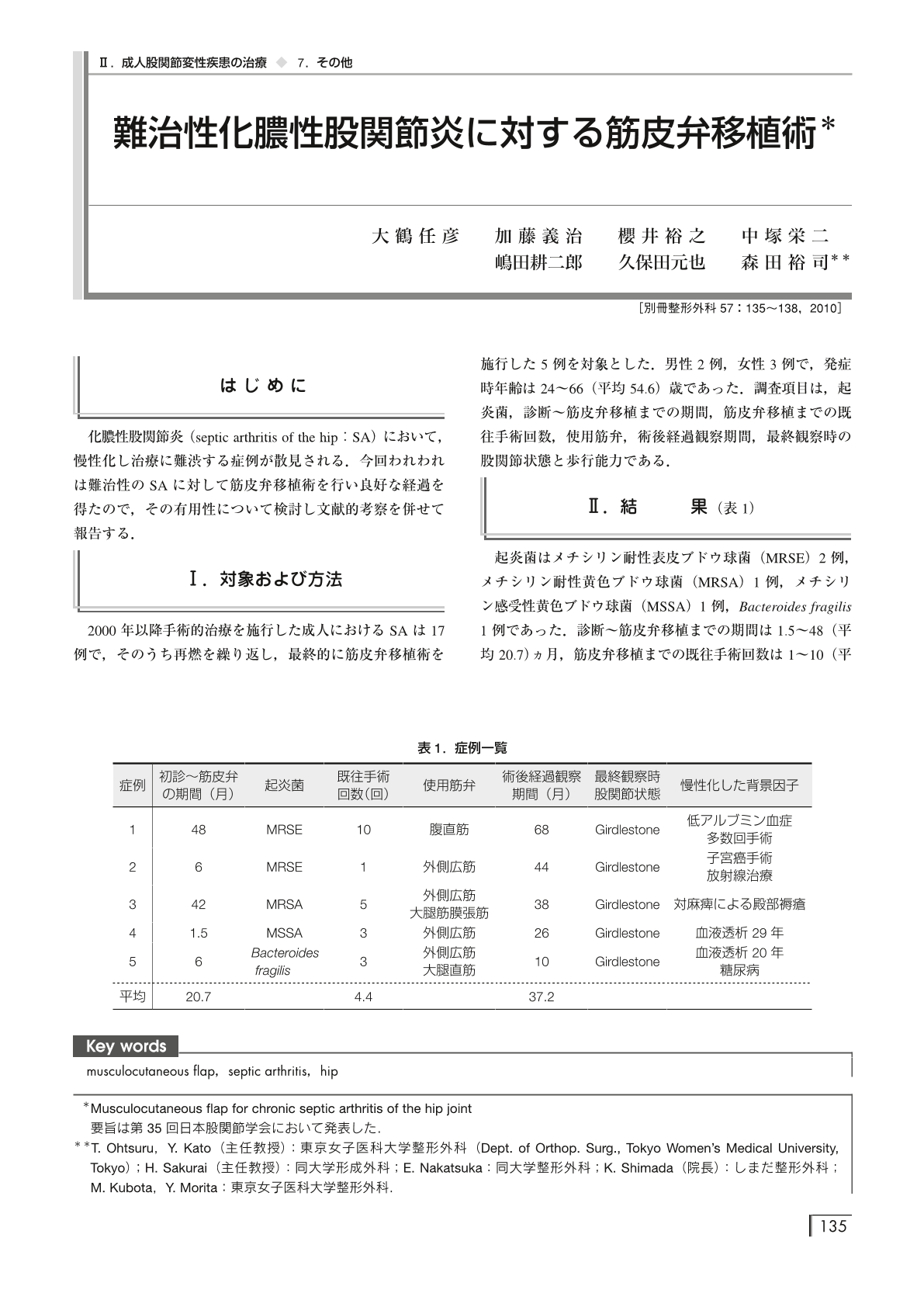

- 著者

- 大鶴 任彦 加藤 義治 櫻井 裕之 中塚 栄二 嶋田 耕二郎 久保田 元也 森田 裕司

- 出版者

- 南江堂

- 雑誌

- 別冊整形外科 (ISSN:02871645)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.57, pp.135-138, 2010-04-10

難治性化膿性股関節炎(SA)に対する筋皮弁移植術の有用性について検討した。対象は2000年以降に手術的治療を行うも再燃を繰り返し、最終的に筋皮弁移植術を行ったSA 5例(男性2例、女性3例、平均年齢54.6歳)であった。起炎菌はメチシリン耐性表皮ブドウ球菌(MRSE)2例、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、メチシリン感受性ブドウ球菌(MSSA)、Bacteroides fragilis 各1例で、診断から筋皮弁移植術まで平均20.7ヵ月、筋皮弁移植術までの既往手術回数は平均4.4回、使用筋弁は腹直筋1例、外側広筋2例、外側広筋+大腿筋膜張筋1例、外側広筋+大腿直筋1例であった。その結果、術後経過観察期間平均37.2ヵ月の最終時における股関節は全例がGirdlestoneであり、対麻痺の1例以外は捕高靴と杖使用にて自立歩行が可能であった。1例に感染再発が認められたが、抗生物質の点滴投与で軽快した。以上、成人の難治性SAに対する筋皮弁移植術は有効な手術方法と考えられた。

- 著者

- 島田 直樹 照屋 浩司 櫻井 裕 宮川 路子 中村 功 大前 和幸

- 出版者

- 公益社団法人日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, 2006-05-09

1 0 0 0 OA P1054 睡眠時無呼吸症候群症例における定期健康診断成績の特徴

- 著者

- 島田 直樹 照屋 浩司 櫻井 裕 吉田 千賀子 中村 功

- 出版者

- 公益社団法人日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:1349533X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, 2005-04

- 著者

- 照屋 浩司 高安 雅嗣 神津 祐子 島田 直樹 櫻井 裕 中村 功

- 出版者

- 公益社団法人日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, 2006-05-09

1 0 0 0 OA 発表活動とエッセイライティング

- 著者

- 櫻井 裕子

- 出版者

- 一般社団法人大学英語教育学会

- 雑誌

- JACET全国大会要綱

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.241-244, 1995-09-15