3 0 0 0 OA 昭和初期の京都都市計画風致地区における眺望に基づく行為許可と行政指導

- 著者

- 谷川 陸 山口 敬太 川崎 雅史

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.289-296, 2018-10-25 (Released:2018-10-25)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 2

本研究は,風致地区内の現状変更許可申請書に記された具体的な事例をもとに,周囲の道路などからみた敷地の眺望に基づいて行為許可や行政指導が行われていたことを明らかにするものである.1931年から1933年までの風致地区許可申請書における京都府行政の指導内容から以下の結論が示された.山辺では,宅地造成の際,周囲の道路などの平地方面から望見される場所において,敷地の周囲や法面を丁寧に植栽し,敷地全体を隠蔽するよう指導が行われていた.水辺では,橋上や対岸などから見える敷地を隠蔽する河川・池方面への植樹の指導や,水辺に適した樹種の植樹の指導が行われていた.風致委員会答申の取締基準と答申以前の指導内容を比較すると,不許可の規定や建蔽率の指導などについて同様の内容が見られたものの,具体的な植栽の記述は基準ではほとんど省かれていた.これは各開発行為に対して現地調査や敷地の眺望に基づいて適切な指導が行われていたためであり,裁量行為の余地を広く残すためであったと考えられる.

3 0 0 0 神都計画:神宮関係施設整備事業の特色と意義

- 著者

- 越沢 明

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.73-78, 1997

Ise (former Uji-yamada) City is the Sacred Ground in Japan because the Shrine has been located for two thousand years more. In 1930's the Shrine City Plan was made by the Government in order to extend the Shrine Gardens and Forests and improve urban infrastructure not only for the residents but also for enormous worshipers. The characteristics and significance of this peculiar plan are as follows: 1. implementation by the Government, 2. making of comprehensive master plan prior to planning decision and projects, 3. strict regulations and large scale park system for city beautiful and shrine solemnness.

3 0 0 0 OA 昭和戦前期における橿原神宮を中心とした空間整備事業に関する研究

- 著者

- 永瀬 節治

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.44.3, pp.865-870, 2009-10-25 (Released:2017-01-01)

- 参考文献数

- 15

本研究は、昭和戦前期の紀元2600年祝典記念事業として実施された、橿原神宮を中心とした一連の空間整備事業を対象に、事業の経緯とそれを実現させた地域的文脈について、関連史料を元に明らかにするものである。同事業により、神宮境域の拡張とともに、鉄道線路の移設、都市計画事業による道路整備・土地区画整理等が短期間に実施され、畝傍山・橿原神宮を中心とした、特色ある「神都」が創出された。これらの意欲的な空間整備は、国・県・鉄道事業者の連携と、地元住民の協力により実現を見るが、その背後には、国家神道において重要視された神社を拠り所として都市基盤を実現した畝傍町、「建国の地」をアピールするとともに、国家的祝典に際して更なる観光振興を試みようとした奈良県、また奈良県を中心に巡礼路線網を築いていた大阪電気軌道等、事業に地域主体の側に、事業を受け入れる素地が存在していたと言える。

3 0 0 0 OA 城下町都市における堀の再生に関する研究

- 著者

- 松浦 健治郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.3, pp.920-925, 2015-10-25 (Released:2015-11-05)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

本研究では、城下町都市を対象として、堀の再生の現状を分析した上で、堀の再生手法・方法を明らかにすることを目的とする。明らかとなったのは、第1に、全体の1/4の都市で堀の再生が行われており、堀を再生することにより、城下町の風情が増し、市民の憩いの場となること、第2に、内側に城郭のある堀で復原や復元の再生が行われている事例が多いこと、第3に、段階的整備(平面的)・段階的整備(断面的)・他の遺構と一体的に再生・公共施設整備と連動して再生・堀の連続性を確保・既存の堀とは別に堀を再生・堀跡の線形表示という7つの再生方法があること、である。

3 0 0 0 OA 保育施設による公園活用とパークマネジメントの可能性と課題についての一考察

- 著者

- 三輪 律江 木下 勇 中西 正彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.747-753, 2017-10-25 (Released:2017-10-25)

- 参考文献数

- 11

2015年3月第12回国家戦略特区諮問会議で都市公園法における保育所の設置が解禁された。横浜市では、2015年に、先進的に保育施設による公園活用とマネジメントの在り方についての研究会を立ち上げ、保育施設と公園との両者有益な関係性、保育施設による公園活用とパークマネジメントの可能性について試行を重ねてきた。本稿はその検討のプロセスについて報告するとともに、今後新たなパークマネジメントの担い手となりうる保育施設の可能性について速報的に言及したものである。多分野の専門家と保育対策・保育整備、公園管理の行政担当者が、子どもの育ちや近隣で育まれる環境づくりのエビデンスを元に、近隣との関係づくりの突破口として、保育施設を公園活用して設置する際の基準づくりやパークマネジメントの一端を担えるための手続き改正の提案を行い、実施してきたことの成果は大きい。公園内に保育施設を設置できる規制緩和が始まって2年が経過し、全国には公園内に設置された保育施設事例が蓄積されてきたことを踏まえ、それらの事例の俯瞰的整理を行いながら、その後の評価・検証をしていくことが、今後の課題である。

3 0 0 0 OA 撮影方向・仰角を含む画像と言語データを用いた観光行動に関する研究

- 著者

- 大久保 立樹 室町 泰徳

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.507-512, 2016-10-25 (Released:2016-10-25)

- 参考文献数

- 20

本研究では,まず,撮影された写真画像の位置情報と写真画像に対するコメントに加え,方位と仰角を取得することができるシステムを開発した.また,18名の留学生を被験者とし,被験者を各観光地まで案内して,そこから各自自由に観光しながら撮影をしてもらう実験を行った.さらに,写真画像ごとのコメントを記述してもらい,言語と写真画像の両方のデータを取得することで,観光客の関心対象をより詳細に把握することを試みた.結果として,仰角データの活用により,観光客の撮影する関心対象を絞り込むことが可能となることが示された.仰角の高い関心対象は高層の建物が多く,写真画像の撮影位置とは離れた対象である場合があることが明らかとなった.また,仰角の低い関心対象には買い物や食べ物に関わることが多いことも示された.さらに,言語データと写真画像の位置・方位・仰角データを組み合わせることで,言語データのみからでは生じてしまう関心対象の地理的不一致を修正することが可能となり,観光客の関心対象をより詳細に把握できることを示した.

- 著者

- 佐藤 遼 城所 哲夫 瀬田 史彦

- 出版者

- The City Planning Institute of Japan

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.945-950, 2014

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は、大都市圏から地方への移住に「関心がある」層と移住が「可能である」層との間の、理想の地方移住後の生活イメージに関する選好パターンの違いを明らかにすることである。本研究では特に、移住先地域での暮らし方・働き方の質に関するイメージに着目した。まず、アンケート調査により地方へ「移住可能」である層を定義した。次に、因子分析により理想の地方での暮らし方・働き方のイメージに対する選好パターンを分析した。そして、ロジスティック回帰モデルを構築し、イメージへの選好パターンと「移住可能であるか」どうかとの関係性を分析した。結果、地方でのやりがいのある仕事のイメージを好む人ほど、地方移住して生活していけると考えている傾向があることがわかった。

3 0 0 0 OA 旅行ガイドブックと口コミの言語解析による訪日外国人の観光地イメージに関する研究

- 著者

- 大久保 立樹 室町 泰徳

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.573-578, 2014-10-25 (Released:2014-10-25)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2 5 2

本研究では,海外版旅行ガイドブック(lonely planet)と旅行口コミサイト(tripadvisor)を対象に,その言語内容を解析し,有用な計画情報を抽出する手法を示した.その結果,ガイドブックにおいては,宿泊施設紹介ページの影響が大きく,観光地へのアクセス情報が豊富である一方,形容詞は少ないことが示された.口コミにおいては,買物,食,アニメ・ゲーム関連語が多く,観光客がこれらの内容に対して関心を持っていることが示唆された.さらに,旅行ガイドブックと口コミの観光地ごとの傾向には類似性があることがわかった.観光地ごとにみてみると,"temple"はAsakusa,"maid"と"anime"はAkihabara,"tuna_auction"はGinza-Tsukijiといったように,各観光地のイメージの特徴を抽出することができた.また,Akihabaraに関しては,ガイドブックと口コミのプロットの間にやや距離があることから,ガイドブックに記載されている情報とは異なる特徴を観光客はイメージしているものと推察された.

3 0 0 0 OA 観光地としての歴史的町並みにおける地元の生活の様相

- 著者

- 直井 岳人 十代田 朗 飯島 祥二

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.82-87, 2013-04-25 (Released:2013-04-25)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 2

本研究は、歴史的町並みにおいて訪問客のまなざしの対象となりうる、住民の生活の様相を抽出すること目的とする。その為、訪問客を対象に質問票調査を実施し、彼らが、魅力的だと感じた事物、及びそれを通して地元の生活を感じた事物に関する自由記述回答の内容を分析した。また、住民を対象に別の質問票調査を行い、訪問客向けの調査で抽出した事物が、どの程度、現在高山の古い町並みに住む人々の暮らしぶりを表していると思うか、またどの程度、訪問客向けのものであると思うかに関する評定を求めた。その結果、訪問客が知覚する町並みの利用方法の重要性が示された。また、何を地元の様相と感じるかについて、訪問客と住民の間に類似点と相違点が見られた。本研究の結果は、地元の生活を考慮し、生かした観光地マネジメントに貢献するものだと考えられる。

3 0 0 0 OA 首都圏における震災時帰宅立ち寄り行動の実証研究

- 著者

- 伊藤 香織 青野 貞康 大森 宣暁

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.873-878, 2013-10-25 (Released:2013-10-25)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 4 5

本研究は,東日本大震災時の首都圏における帰宅行動,特に帰宅までの立ち寄り行動とその内容に着目し,発災から帰宅までの間にどのような人にどのようなサービスニーズがあり,どのような施設がどのように帰宅行動を支えたのかを明らかにする.2011年3月11日の首都圏での帰宅行動に関するwebアンケート調査の回答をデータとして,まず立ち寄り施設で受けたサービス内容についてロジスティック回帰分析を行うことで,どのような人にどのようなニーズがあったかを明らかにする.続いて,立ち寄り時にどのような状況に接してどのような心理変化が引き起こされたのかを明らかにするためにアンケートの自由回答をテキストマイニングで分析する.サービスの分析からは,出発時刻や性別などによってニーズが異なること,また,職場・通学先・家族宅等以外で地震に遭った者が特に帰宅支援サービスを必要としていたことが明らかになった.心理・状況の分析からは,人々は安否確認,飲食物入手,鉄道運行,待機行列,帰宅行動などを気に掛けていたこと,飲食店,小売店,職場,友人・家族宅などで安心感を得ており,ある種の共助的な支援があったことも確認できた.

2 0 0 0 OA メタバースの利用による買い物を目的とした外出行動の変化に関する研究

- 著者

- 圖師 礼菜 森本 章倫

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.1048-1055, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)

- 参考文献数

- 13

近年のコロナウイルスの蔓延により,アバターを介した多人数参加型の仮想空間であるメタバースの利用への注目が高まっている.メタバースは,従来のオンラインサービスを複合した機能を有するほか,空間内での自由な行動を可能とし,サイバー空間上へ生活空間を拡大すると言える.本研究ではメタバースについての概念整理を行うことで,メタバース上への生活空間の拡大について検討したほか,都市計画へのメタバースの活用についても考察を行った.さらに,生活行動のひとつである買い物行動に着目したアンケート調査を実施し,メタバースの利用意向及び外出行動の変化意識についても把握した.以上より,メタバースは買い物を目的とした外出の代替となり,外出行動が減少する可能性を示唆した.

2 0 0 0 OA 全国災害曝露人口を用いた将来における災害リスク分析

- 著者

- 松中 亮治 大庭 哲治 米田 光佑

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.73-84, 2021-04-25 (Released:2021-04-25)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 5 4

本研究では,津波,地震,洪水,土砂災害の四災害について,現在と将来における災害曝露人口を算出し,その経年的変化を定量的に明らかにした.また,同様の分析を都市圏別,都市計画上の地域区分別に行うことで,災害リスクの変化をより詳細に評価した.そして,現在の将来人口推計よりも,さらに三大都市圏に人口が集中した場合,ならびに,地方に人口がより分散した場合について,災害曝露人口の増減を推計した.その結果,三大都市圏に人口が集中した場合,仮に被害レベルを考慮した上で人口の移動を誘導したとしても,四災害全ての災害リスクを低下させることはできないが,地方に人口が分散した場合,四災害全ての災害リスクを低下させることが可能であることを明らかにした.

- 著者

- 石原 凌河 田浦 亘 池上 将史 小味渕 悠希 寺西 亮太

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.1016-1023, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)

- 参考文献数

- 19

本稿では、西日本にある簡易委託駅計28駅を事例として、外部団体による鉄道駅の管理と契約の実態について明らかにした。調査対象である簡易委託駅のうち、切符の販売業務を委託している団体を業種ごとに分類したところ、「基礎自治体直接雇用型」、「観光協会型」、「個人商店型」、「市民団体型」、「第三セクター型」、「交通事業者型」の6種類に分類することができ、鉄道事業者とは異なる多様な外部団体が鉄道駅の業務を担っている実態が明らかとなった。 <br />多様な団体が簡易委託駅の委託先となっているものの、鉄道駅の土地・建物は基礎自治体が所有したり、基礎自治体が駅舎の管理や切符の販売業務を外部団体への委託を働きかけたりするなど、鉄道駅の簡易委託化に関しては基礎自治体の役割が大きいことが確認できた。<br />以上の結果を踏まえて、分類ごとの鉄道駅の管理・委託の詳細と特徴を明らかにしながら、それぞれの団体に分類される要因と外部団体への委託に対して期待される効果と外部団体に鉄道駅の管理を委託する上での基礎自治体の役割について考察した。

- 著者

- 坂本 泉 後藤 春彦 髙嶺 翔太 林 廷玟

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.713-720, 2022-10-25 (Released:2022-10-25)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

本研究の目的は、地元住民と地域外企業による「地域価値共創事業」の実態とそれを円滑に進めるための体制について明らかにすることである。 はじめに、瀬戸田町における「地域価値共創事業」を概観した。次に、「地域価値共創事業」に対する地元住民と地域外企業の評価を明らかにした。調査の結果から、自治体と地域マネジメント企業が、地域のコーディネーターとして「フィルター」「ハブ」「バッファ」の3つの機能を果たしていることが明らかになった。両者は密に連携を取り、地元住民や地域外企業と良好な関係性を構築する必要がある。今後の「地域価値共創事業」においては、自治体がこのような体制を可能にする原資を提供すること、地域マネジメント企業の存在、さらには事業開始までに十分な準備時間を確保することが必要不可欠である。

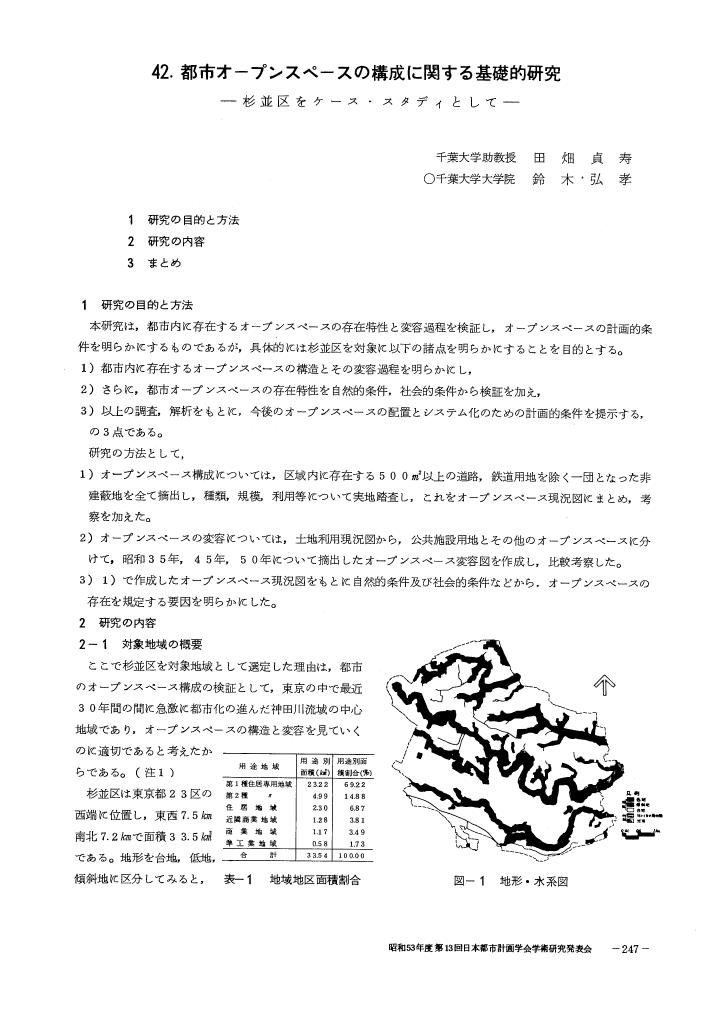

2 0 0 0 OA 都市オープンスペースの構成に関する基礎的研究 杉並区をケーススタディとして

- 著者

- 田畑 貞寿 鈴木 弘孝

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.247-252, 1978-10-25 (Released:2020-10-01)

- 参考文献数

- 10

2 0 0 0 OA 位置データを用いた渋谷の都市更新に伴う歩行者行動の変容分析

- 著者

- 増橋 佳菜 羽藤 英二

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.1140-1147, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)

- 参考文献数

- 14

回遊行動がまちに生み出す賑わいが重視されるとともに,位置観測技術及び歩行者行動モデルの発展に伴って,都市空間改変が歩行者行動にもたらす影響の評価に対する関心が高まっている.同時に,COVID-19の流行など歩行者行動規範を変容させうる様々な要因が同時並行で存在する.このように都市空間改変と行動変化の因果構造が複雑化する中,相関関係の提示に留まる従前の評価手法はもはや限界といえる.本研究では,大規模再開発が進行する渋谷を対象として,大規模空間改変の前後にあたる2時点の長期観測位置データをメッシュ単位に集約化した上で,サンプリングの工夫により因果推論の枠組みに従って分析した.因果推論のアプローチを空間行動分析の方法論に導入しただけでなく,渋谷という実際の都市に提案手法を適用することで,渋谷における再開発が回遊機会を激減させ,時間消費を減少させた上,多様な活動パターンを時間的にも空間的にも喪失させていることを明らかにした.

2 0 0 0 OA 時間・場所に捉われない施策の計画支援に向けた時系列経路選択モデルの変分ベイズ推定

- 著者

- 石井 健太 大塚 理恵子

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.1662-1669, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)

- 参考文献数

- 21

近年,人々の活動場所が多様化しており,時間や場所に捉われず柔軟に実施可能な施策が注目されている.本研究の目的はこのような施策の評価に向け,経路選択モデルにおいて歩行者の移動選好の時間変化を考慮することである.時間帯ごとに異なるパラメータを設定することで従来モデルである動的経路選択モデルを時系列方向に拡張し,これにより増加するモデル推定の計算負荷を低減するため,変分ベイズ推論を活用した推定手法を提案する.川崎市麻生区片平地区を対象としたケーススタディから,提案モデルが従来モデルより高性能であること,提案推定手法が従来推定手法と比較して推定時間を1/31に短縮できることを確認した.加えて,提案手法を用いた施策の実施時間や場所の検討を通じて,提案手法の適用例を示した.

2 0 0 0 OA 人口減少予測にあらがうための基礎分析 地方自治体の推計人口と実人口の乖離に着目して

- 著者

- 川崎 薫 大橋 瑞生 谷口 守

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.1080-1086, 2018-10-25 (Released:2018-10-25)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 5 1

人口予測において各自治体が用いている「コーホート要因法」は現在の人口変化の構造をなぞる方法で,いわば「既定路線としての運命」を示すものである.プランニングにおいては,この運命をより良い方向に変えていくための政策や努力が求められる.どんな政策や努力が有効かを知るには,単に実際の人口増減を見るだけでは不十分で,この運命をどれだけ変えたかを見ることが必要である.本研究ではコーホート要因法による推計人口と実人口の差をこの運命変革分として抽出し,それがどのような理由で生じたのかを統計的に解析することでこの課題に答えた.全国の市町村を対象とした分析の結果,社会基盤整備や大規模災害の影響が有意に効いていることが示された.また早くから地域おこしの取り組みをおこなった自治体で正の効果が出ていることも示された.

- 著者

- 龍野 杏奈 松行 美帆子 田中 伸治 安部 遼祐

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.656-663, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)

- 参考文献数

- 22

近年、鉄道の駅周辺では、超高層集合住宅を伴う都市再開発事業が多く実施されており、このような都市再開発事業は、コンパクトシティの形成に寄与すると考えられている。しかし、その影響について十分な評価がなされないまま承認されてきた。そこで、本研究では、超高層集合住宅を伴う都市再開発事業がコンパクトシティの形成に与える影響とその効果を検討し、鉄道駅周辺の都市再開発事業の今後のあり方を検討することを目的とする。指標を設定して、その指標に則り、首都圏郊外における超高層集合住宅を伴う都市再開発事業の29事例の評価と、駅周辺の超高層集合住宅居住者へのアンケート調査の結果による評価を実施した。その結果、超高層集合住宅を伴う市街地再開発事業自体のコンパクトシティ形成に対しての影響は、事業により直接もたらされる効果である歩行者環境や交通広場などの整備による効果は大きかったが、駅周辺への人口の集約、生活利便性の向上、地域経済の活性化などについては大きな効果があるとは言い難い結果となった。また、駅近くの超高層集合住宅への転居による効果についても、もとから駅近くに居住していた人が多く、大きな効果はなく、かつ効果があったものも、超高層集合住宅という住宅の形態ではなく、駅の近くという場所の特性による効果であったと考えられる。

- 著者

- 川野 裕司 岡井 有佳

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.616-623, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)

- 参考文献数

- 8

地区の魅力を高めるというエリアマネジメントの目的のために、総合設計制度により生み出される公開空地の活用が求められる。しかし、公開空地の占用に関して、特段の法令上の定めはなく、自治体独自で運用されている。本研究の目的は、地域の活性化や賑わい創出を目的とした公開空地の占用の基準とエリアマネジメントにおける公開空地の活用実態を明らかにすることである。公開空地の目的を逸脱しない範囲内で、占用を可能にする基準を定める都市が増えており、公開空地の利活用が進んできている。公共性を有する占用主体による積極的な公開空地の活用を促進している都市もある。