1 0 0 0 OA 放射線治療の歴史

- 著者

- 伊丹 純

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.9, pp.385-392, 2011 (Released:2011-09-29)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

1895年のRoentgenによるX線発見以来100年以上が経過した。放射線治療の歴史は,X線管から加速器への外部照射の発達と,ラジウムをはじめとする放射性同位元素による内部照射が複雑に影響を与えあいながら発展してきたことを示している。また,今日行われている多くの技術の萌芽概念はすでに1960年代までにみられていることがわかり,その実現の基礎を作ったのは物理工学技術の進歩であった。

1 0 0 0 OA 山地流域の地形と比流量

- 著者

- 菊谷 昭雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本治山治水協会

- 雑誌

- 水利科学 (ISSN:00394858)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.5, pp.24-56, 1982-12-01 (Released:2020-02-16)

- 参考文献数

- 19

1 0 0 0 腰部脊柱管狭窄症術後の下肢しびれの残存は歩行能力に影響するか

背景:腰部脊柱管狭窄症(lumbar spinal stenosis:LSS)術後の下肢しびれ(lower leg numbness)と歩行能力の関連を明らかにすること. 対象と方法:LSS術後77例を後ろ向きに調査した.術後6分間歩行距離(6 minute walk distance:6MWD)に術後下肢しびれが関連するかを多変量解析で検討した. 結果:術後6MWDと有意な関連因子は,年齢,術式,術前硬膜管面積最小値,術前6MWDであったが,術後下肢しびれの残存は有意な関連因子ではなかった. まとめ:本研究の結果は,LSS術前に術後経過を説明する際や予後予測に役立ち,術前歩行能力向上の必要性を示唆している.

- 著者

- 大橋 唯太

- 出版者

- 日本生気象学会

- 雑誌

- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.67-80, 2020-11-12 (Released:2021-04-23)

- 参考文献数

- 40

本研究では,岡山県内の異なる地理的特徴をもつ3地域を対象に,季節性インフルエンザの流行の特徴と気象・気候の関係性を分析した.冬により低温な気候をもつ県北地域でインフルエンザ流行の開始やピークが早まるような特徴はなく,各地域の月平均気温(平年偏差)と流行レベルの関係も不明確であった.一方で,週平均気温とその週の流行レベルとのあいだにはある程度の関係が認められたが,気温よりも蒸気圧のほうが地域による差も年による差も小さくなる傾向がみられた.たとえばレベル2(定点あたり報告数が10以上)の流行時には県南・県北,暖冬年・厳冬年によらず週平均蒸気圧6hPaが目安となり,この数値は既往研究で示されたインフルエンザウィルスの1時間生存率60~70%,感染率70~80%の条件に相当していた.

- 著者

- 小笠原 信夫

- 出版者

- 東京国立博物館

- 雑誌

- 東京国立博物館研究誌 (ISSN:00274003)

- 巻号頁・発行日

- no.306, pp.p20-34, 1976-09

1 0 0 0 透視の可能性について

- 著者

- 佐古 曜一郎 本間 修二

- 出版者

- 人体科学会

- 雑誌

- 人体科学 (ISSN:09182489)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.57-65, 1996

Numerous examples of oral tales and other forms of ancient literature from various countries have referred to the existence of "Ajfia Chakra", a third eye, suggesting that human beings once had the power of "clairvoyance" the ability to see letters and objects without the use of eyesight. In the 20th century, such scientists as Tomokichi Fukuirai of Japan, J. B. Rhine of the United States, and Chen Shouliang of China conducted serious research into this area. While their studies affirmed the existence of this phenomenon, due to difficulties in repeatability and the possibility of unfair manipulation, these studies continue to be a subject of debate. Some other studies have suggested that clairvoyance, where subjects can perceive letters or objects written on paper that is folded or rolled up and placed in thier hand or ear, does not exist. We have sought to prove that this type of clairvoyance does indeed exist through the results of two test subjects, T. T. and Z. W. In 35 trials, T. T. was correct 97.1% of the time. Subject Z. W. participated in only three double-blind tests, but was able to correctly answer all three times. The probability of correct answers by chance is extremely low (3.7x10^<-8>). We hope that these test results will serve as a first step in putting to rest the continuing debate regarding the existence of clairvoyance.

1 0 0 0 IR 19世紀アメリカにおける市場法--市場規制にみる「パブリック・エコノミー」(1)

- 著者

- 三瓶 弘喜

- 出版者

- 熊本大学

- 雑誌

- 文学部論叢 (ISSN:03887073)

- 巻号頁・発行日

- no.97, pp.53-84, 2008-03

In the nineteenth century, the American economic system was not characterized by a laissez-faire market economy. The local and municipal governments regulated the aggressive free market economy by numerous ordinances that attached great importance to a "public economy." They established market laws to monitor public markets that provided essential food and goods for daily life. The purpose of the regulation was to prevent food shortages and steep rise in food prices, and to provide inexpensive and sufficient food to the inhabitants. The early nineteenth-century "market" was not "the place for a free economy," but "the place for a public economy" controlled by communities. The public markets performed the functions of social welfare and social networking. Market laws granted free licenses of street vending to handicapped people, widows, the poor, and African American women. These groups could make a living by peddling without a license fee. Market places were the hubs for culture and entertainment. The public markets in New York, in particular, were famous for dance competitions that were performed by African American slaves. Based on the social network created by public markets, these events served to form bonds betweeb them and strengthen their solidarity.

- 著者

- Daji NOH Sooyoung CHOI Hojung CHOI Youngwon LEE Kija LEE

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.21-0216, (Released:2021-07-09)

- 被引用文献数

- 4

Pharyngeal collapsibility has been used as diagnostic criteria in dogs, whereas the normal range and quantitative method have not been studied. Dynamic and static computed tomography (CT) was performed in 23 normal Beagle dogs to quantify the nasopharyngeal collapsibility at different locations. Using dynamic CT, maximum and minimum nasopharyngeal cross-sectional areas (CSAs) were measured at the level of the cranial end of the soft palate, pterygoid hamulus, foramen lacerum, bony labyrinth, and caudal end of the soft palate. The ratio of all maximum and minimum CSA to nasopharyngeal CSA at the level of the caudal hard palate (rCSAmax and rCSAmin) and the nasopharyngeal collapsibility were calculated. The differences of rCSAmax, rCSAmin, and nasopharyngeal collapsibility were analyzed at various locations. The nasopharyngeal collapsibility at the level of foramen lacerum, bony labyrinth, and caudal end of soft palate were higher than the others. At the level of the caudal end of the soft palate, rCSAmin was lower than that of the foramen lacerum and bony labyrinth, whereas rCSAmax at foramen lacerum was higher than that of the caudal end of the soft palate. These results indicated that the nasopharynx at the level of foramen lacerum and caudal end of the soft palate were considered notable locations for evaluating collapsibility. Dynamic CT could show the nasopharyngeal dynamic profile and will be an adequate modality for evaluating nasopharynx. Our results will be helpful for further comparative studies in dogs with and without nasopharyngeal collapse.

1 0 0 0 OA 1人1台端末の活用が児童生徒の端末利用に対する意識に与える影響の検討

- 著者

- 堀内 蓮太郎 手塚 和佳奈 三井 一希 佐藤 和紀

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会研究報告集 (ISSN:24363286)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.2, pp.72-77, 2021-07-03 (Released:2021-07-05)

本研究では1人1台端末の活用が,児童生徒の端末利用に対する意識に与える影響を調査することを目的として,公立小学校及び公立中学校に通う児童生徒を対象に,端末利用やクラウド学習ツールの扱いに関する質問紙調査を行った.調査の結果,日頃から1人1台端末を利用している児童生徒の方が,学校での学習のためや,関連資料を見るためにインターネットを閲覧していること,E-mailを使って学校での学習について他の児童生徒とより頻繁に連絡をとっているなど,授業外で端末を学習のために利用していることが示された.

1 0 0 0 老人福祉財政の決定要因と財政政策

- 著者

- 安川 文朗

- 出版者

- The Health Care Science Institute

- 雑誌

- 医療と社会 (ISSN:09169202)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.106-117, 1996

本稿の目的は,高齢化社会の進展において上昇を続ける地方自治体の老人福祉費について,その支出規模を決定する要因は何か,またわが国の近年の財政政策,特に国庫負担率の変更がどのような影響を与えたか(または与えなかったか)を検証することである。<BR>老人福祉費の決定要因には,人口高齢化のような人口構造の変化,また地域の福祉サービスに対する需要構造の変化といった外生要因と,自治体の歳入規模および国庫支出金,地方交付税等の国庫補助規模といった内生要因が考えられる。しかし一方で,地方政府の公共支出における増分主義の存在がいわれている。本稿ではこの増分主義の存在を考慮したDDWモデルによって,都道府県のマクロ財政データおよび埼玉,千葉両県の市レベルのミクロ財政データ,さらに老人福祉マップ数値表から老人在宅福祉サービスの実施データを用いて,老人福祉費決定の要因を分析した。<BR>結果は,都道府県レベルのマクロ・データからは,有意にわが国の老人福祉財政における増分主義的傾向の強さが確認できたが,埼玉,千葉の市データをみると,全国傾向にくらべその傾向はやや小さい。また,国庫負担率の大きな改訂がなされた1985年前後の2期に分けた推計では,国庫負担率削減が福祉財政の規模に一見プラスに作用しているように見えるが,地方交付税との関連は見い出せず,国庫負担削減が地方自治体の自主的財政決定を促したかどうか判断することはできない。<BR>一方,地域の福祉サービス需要との関係では,施設を基盤にしたショート・ステイサービスとの間に若干の関係性が見られるものの,ホームヘルプ・サービスは老人福祉費にほとんど影響を与えていない。<BR>これらのことから,わが国の老人福祉費決定には,全体として増分主義的メカニズムが働いており,一連の財政政策の改編による地方の分権的意思決定の助長という期待が,あまり結実していない可能性が示唆される。今後は,福祉ニーズに連動するような支出決定を促す,誘引的な財政メカニズムおよび補助金メカニズムを創出する必要がある。

1 0 0 0 IR ヌグロホ・ノトスサントとインドネシア=日本関係について(1)

- 著者

- 山﨑 功

- 出版者

- 佐賀大学芸術地域デザイン学部

- 雑誌

- 佐賀大学芸術地域デザイン学部研究論文集 (ISSN:24339679)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.135-141, 2021-03

1 0 0 0 OA 東西食文化の日本海側の接点に関する研究(IX) : 納豆

- 著者

- 本間 伸夫 石原 和夫

- 出版者

- 県立新潟女子短期大学

- 雑誌

- 県立新潟女子短期大学研究紀要 (ISSN:02883686)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.15-24, 1996-03

1 0 0 0 OA 第33群 感染症

- 著者

- 座長:林 達哉 余田 敬子

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.4, pp.575-576, 2018-04-20 (Released:2018-05-16)

1 0 0 0 OA 四川チベット族諸集団の研究

- 著者

- 松岡 正子

- 出版者

- 愛知大学国際問題研究所

- 雑誌

- 愛知大学国際問題研究所紀要 = JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS (ISSN:05157781)

- 巻号頁・発行日

- no.146, pp.169-187, 2015-11-30

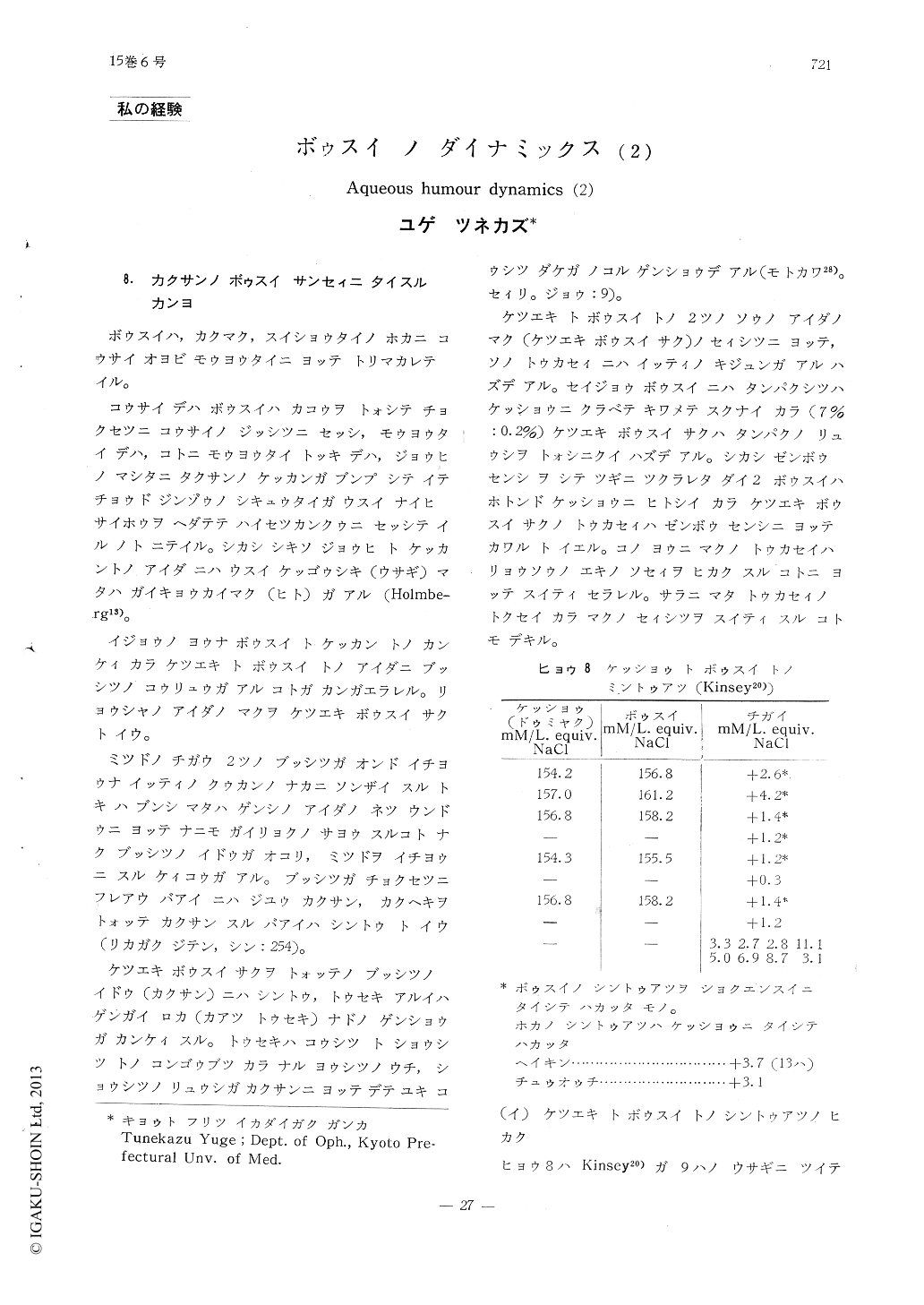

1 0 0 0 ボゥスイノダイナミックス(2)

8.カクサンノボゥスイサンセイニタイスルカンヨ ボウスイハ,カクマク,スイショウタイノホカニコウサイオヨビモウヨウタイニヨッテトリマカレテイル。 コゥサイデハボゥスイハカコゥヲトォシテチョクセツニコウサイノジッシツニセッシ,モウヨウタイデハ,コトニモゥヨゥタイトッキデハ,ジョゥヒノマシタニタクサンノケッカンガブンプシテイテチョウドジンゾゥノシキュウタイガウスイナイヒサイホウヲヘダテテハイセツカンクゥニセッシテイルノトニテイル。シカシシキソジョウヒトケッカントノアイダニハウスイケッゴウシキ(ウサギ)マタハガイキヨウカイマク(ヒト)ガアル(Holmbe—rg13)。

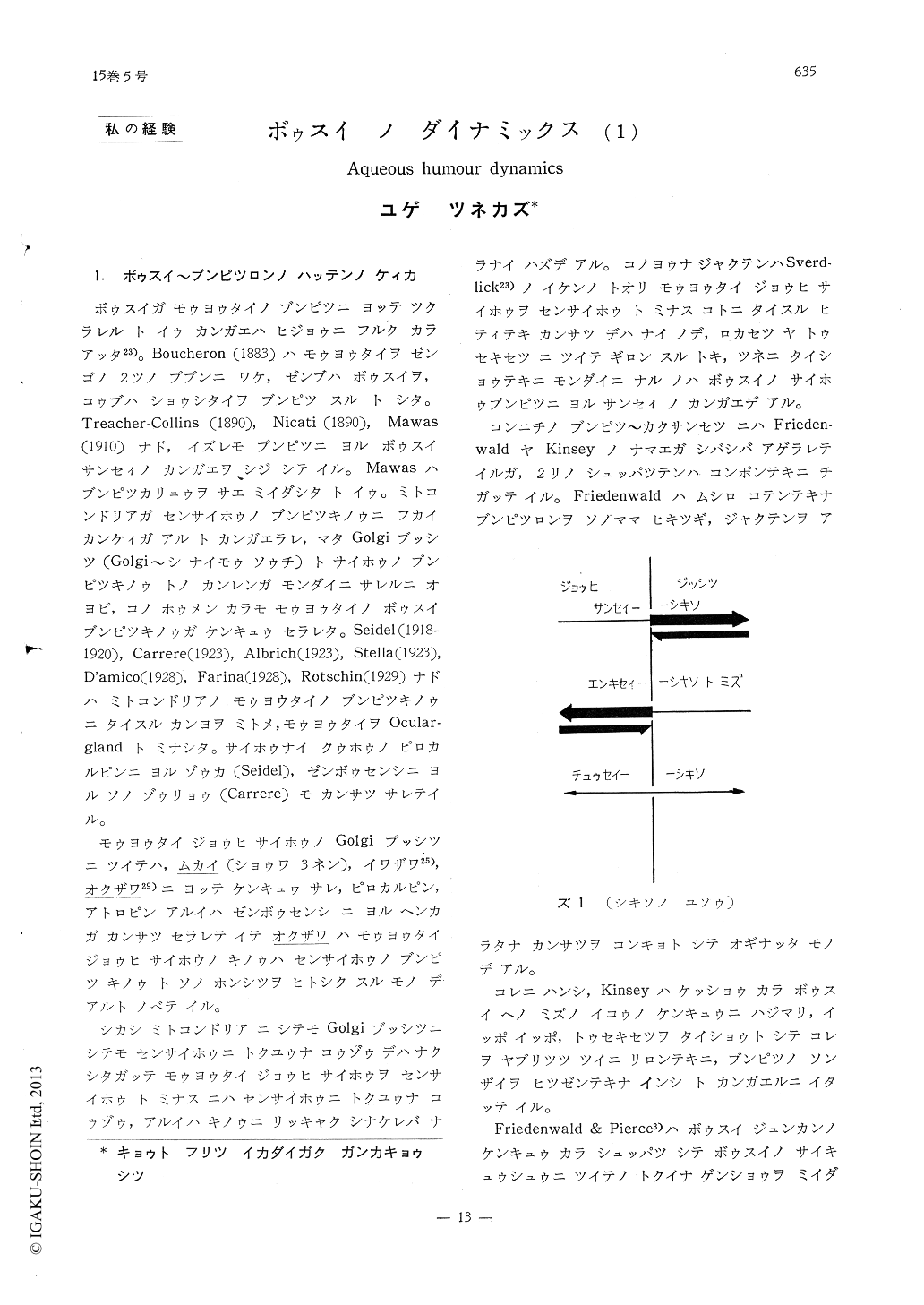

1 0 0 0 ボゥスイノダイナミックス(1)

1.ボゥスイ〜ブンピツロンノハッテンノケィカ ボゥスイガモゥヨゥタイノブンピツニヨッテツクラレルトイゥカンガエハヒジョゥニフルクカラアッタ23)。Boucheron (1883)ハモウヨウタイヲゼンゴノ2ツノブブンニワケ,ゼンブハボゥスイヲ,コゥブハショゥシタイヲブンピツスルトシタ。Treacher—Collins (1890),Nicati (1890),Mawas(1910)ナド,イズレモブンピツニヨルボゥスイサンセィノカンガエヲシジシテイル。Mawasハブンピツカリユゥヲサエミイダシタトイゥ。ミトコンドリアガセンサイホゥノブンピツキノゥニフカイカンケィガアルトカンガエラレ,マタGolgiブッシツ(Golgi〜シナイモウソウチ)トサイホウノブンピツキノゥトノカンレンガモンダイニサレルニオヨビ,コノホゥメンカラモモゥヨゥタイノボゥスイブンピツキノウガケンキュウセラレタ。Seidel (1918—1920) Carrere (1923),Albrich (1923),Stella (1923),D'amico (1928) Farina (1928),Rotschin (1929)ナドハミトコンドリアノモゥヨウタイノブンピツキノウニタイスルカンヨヲミトメ,モウヨゥタイヲOcular—glandトミナシタ。サイホゥナイクゥホゥノピロカルピンニヨルゾゥカ(Seidel),ゼンボウセンシニヨルソノゾゥリョゥ(Carrere)モカンサツサレテイル。

1 0 0 0 OA 膨潤性粘土鉱物の特徴 : 鉱物としての見方(地盤工学会・技術者交流特別セッション)

- 著者

- 井上 厚行

- 出版者

- 一般社団法人 日本粘土学会

- 雑誌

- 粘土科学 (ISSN:04706455)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.161-167, 2008-11-07 (Released:2017-06-22)

- 参考文献数

- 8