1 0 0 0 OA データベースを基礎にした擬似オブジェクトベース機構の実現とシミュレーション

対象世界のモデル化単位として「オブジェクト」の概念を用いてモデル化する方法は「現状では」最も自然なモデリング法の一つであろう。しかし、そのモデル表現を「変換」し続けて、シミュレーションに持ち込むまでの多くの過程において、ずっとオブジェクト単位のまま変換モデリングを続けて行くこと(つまり一貫モデリング)は現在ではまだ殆ど確立されていないといってよいであろう。なぜならそのモデル表現をシミュレーションにまで持ち込む途上において、モデルの本質的変性が生じるからである。つまりデータと操作が完全に分離されたプログラミング言語表現に「置換」されてしまうからである。これはモデリング過程の最終段階としてのシミュレーションには極めて都合が悪い。モデル化単位のオブジェクトがそのモデル化単位のままでシミュレーションに持ち込める方式の方が、人間のモデリングに関する思考との一対一対応の観点からも、精密で一貫したモデリング論の観点からも、シミュレーションプログラムの構築や変更などの観点からなど全てに関して良い結果を生むことが十分合理的に予想出来る。その様なモデリング変換方法が確立されていない理由はデータとプログラムの永続的な共存格納管理の手法が確率されていなかったことにもあると考えられる。シミュレーションに関するこのような基本的要求を満たすソリューションとして、我々はオブジェクト指向データベース(OODBMS)をプラットフォームとして、擬似オブジェクトベースと称する実行支援環境を構成,実装し、これを用いた数値シミュレーションを実現した。今回はその擬似オブジェクトベース機構の実現及び駆動の方法、及びその応用例について述べる。

1 0 0 0 OA 利用者の学習意欲を維持するe-Learningシステムの開発 -利用者評価に関する検討-

- 著者

- 金子勇太 泉隆

- 雑誌

- 第75回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, no.1, pp.597-598, 2013-03-06

近年、PCおよび携帯端末の普及率、インターネットの利用者数の増加に伴い時間や場所の条件にとらわれにくいe-Learningが利用されている。先行研究では、PCを利用したe-Learningシステムの開発を行ってきたが、本研究では、PCに加えて携帯端末を利用したe-Learningシステムの開発を行うことで「いつでも、どこでも、どんな端末でも」利用できるシステムを目指す。本稿では、出題問題の分類に着目した利用者評価の検討を行ったので報告する。

1 0 0 0 OA PCと携帯電話を利用した情報技術学習支援システムの開発- システムの改善 -

- 著者

- 金子勇太 久津間啓右 泉隆

- 雑誌

- 第74回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2012, no.1, pp.571-572, 2012-03-06

我々は,PCを利用した基本情報技術者試験対策のe-Learningシステムの開発を行ってきた.本研究では,PCに加えて,携帯端末を利用したシステムの検討,開発を行うことでいつでも,どこでも,どんな端末でも利用できるシステムを目指している.本報告では,現状のシステムの問題点について検討した.

1 0 0 0 OA ワールドワイドメタコンピューティングの試みについて

- 著者

- 今村 俊幸 村松 一弘 北端 秀行 金子 勇 山岸 信寛 長谷川 幸弘 武宮 博 平山 俊雄

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告計算機アーキテクチャ(ARC)

- 巻号頁・発行日

- vol.2001, no.22(2000-ARC-142), pp.49-54, 2001-03-08

世界各国の計算機資源のみならず様々なネットワーク上の装置を有機的に結合し,一つの仮想計算機システムを構築する試みとしてメタコンピューティングが提案されている.日本原子力研究所では,これまで所内LANでの仮想計算機上を構築し数値アプリケーションの実験を行ってきたが,さる2000年11月アメリカ,ダラスにて開催された国際会議SC2000期間中に日独米英4ヶ国のスパコンを結合して世界規模での実験の試みに成功した.本実験では,放射線情報推定システムを題材として世界5機関の並列計算機を利用し最大計510CPUの仮想計算機の構築並びに,仮想計算機上での計算を行った.また,計算と同時に仮想計算機から大気中に放出された放射性物質の拡散過程を可視化することも実施した.本報告では,世界規模での実アプリケーションの実験の概要とその結果についてまとめる.

- 著者

- 久津間 啓右 金子 勇太 泉 隆

- 雑誌

- 情報科学技術フォーラム講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.4, pp.453-454, 2011-09-07

- 著者

- 金子 勇太 瀬沼 航太郎 泉 隆

- 雑誌

- 情報科学技術フォーラム講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.4, pp.293-294, 2012-09-04

1 0 0 0 OA オブジェクトシミュレーションシステムへのUNIXシステムの再構成

- 著者

- 畠山 正行 金子 勇

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.7, pp.2060-2073, 1998-07-15

オブジェクトに基づくシミュレーションシステムは,大きな特長を持ちにもかかわらず,従来のモデリング方法との差異による違和感やプログラミング(実装)の難しさ等の実用技術上の難点のゆえにその普及ははかばかしくない.そこで本研究では,これらを克服すべくUNIXシステム上にオブジェクトシミュレーションシステムを構築する新規な方法論を提唱し,従来のシミュレーションシステムやUNIX環境との整合性が良くプログラム言語に依存しない,実用性の高いシステム構築方法の確立を目指す.そのために,UNIXファイルシステムのディレクトリをオブジェクト単位ととらえ,その構成要素であるファイルへのアクセスを同一ディレクトリ内からのプロセスに制限する.その目的実現のため,我々はオブジェクトの構成とUNIXシステムとの対応関係を見直してわずかなシステムを加えた.それを用いることでカプセル化および情報隠蔽化されたプロトタイプベース・オブジェクトの構成要件を満たし,オブジェクトとしての振舞いや相互作用条件も満たした汎用的なオブジェクトシステムとして再構成した.これに基づいてオブジェクトシミュレーションの実際例を構築・駆動させ,当初の目標をほぼ達成した.著者たち自身の使用経験によれば,従来のシステムと比較しても実装の簡潔性,分かりやすさ,使いやすさ,表現能力は良好である.結論として,すぐにでも実装・実行可能なほどに実用性の優れたオブジェクトシミュレーションシステムがUNIXシステムを再構成することで,実際に構築され,高い有効性や有用性が検証された.

1 0 0 0 OA 知識創造理論の現状と展望

- 著者

- 野中 郁次郎

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.76-85, 1996 (Released:2022-07-22)

企業組織は,これまでのように情報を処理する構造としてではなく,知識を創り出すプロセスとして概念化されなければならない.組織的知識創造の基本モデルを提示し,暗黙知と形式知のスパイラルを促進する要件について,新たにそのメカニズムを明らかにする.また,今後は一組織の枠をこえて展開されていくであろう知識創造理論の今後を展望し,なぜこの理論が日本から発信されなければならなかったかについても考察する.

- 著者

- Brian Rafferty Svetlana Dolgilevich Sergey Kalachikov Irina Morozova Jingyue Ju Susan Whittier Roman Nowygrod Emil Kozarov

- 出版者

- Japan Atherosclerosis Society

- 雑誌

- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.72-81, 2011 (Released:2011-01-27)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 19 24

Aim: To determine whether culturable bacterial strains are present in human atheromatous tissue and to investigate their properties using culture, quantitative PCR, metagenomic screening, genomic and biochemical methods.Methods: We analyzed femoral atherosclerotic plaque and five pairs of diseased and healthy arterial tissue for the presence of culturable bacteria using cell cultures and genomic analysis.Results: Gram negative aerobic bacilli were cultivated from the plaque tissue. Ribosomal 16S DNA amplification and sequencing identified the isolates as Enterobacter hormaechei. The isolate was resistant to ampicillin, cefazolin, and erythromycin. A circular 10kb plasmid was isolated from the strain. Antibiotic protection assays of the isolate demonstrated invasive ability in a human monocytic cell line. To extend the study, five matched pairs of diseased and healthy aortic tissue were analyzed via quantitative PCR. Eubacterial 16S rDNA was detected in all specimens, however, E. hormaechei DNA was detected in surprisingly high numbers in two of the diseased tissues only.Conclusions: While it is well documented that inflammation is an important risk factor for vascular pathophysiology, the association of bacteria with atherosclerosis has not been clearly established, in large part due to the inability to isolate live bacteria from atheromatous tissue. This is the first study providing direct evidence of Enterobacter spp. associated with atheromatous tissues. The data suggest that chronic infection with bacteria may be an under-reported etiologic factor in vascular pathogenesis. Importantly, characterization of the clinical isolate supports a model of atherogenesis where systemic dissemination of bacteria to atherosclerotic sites may occur via internalization in phagocytic cells.

1 0 0 0 OA 仏法と王法 -親鸞の君王加観-

- 著者

- 池田 勇諦

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.814-817, 1977-03-31 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 電話番號早見表 : 宮崎郵便局

- 著者

- 藤井 尚子

- 巻号頁・発行日

- 2007-03

1 0 0 0 地中海研究所紀要

- 著者

- 早稲田大学地中海研究所 [編]

- 出版者

- 早稲田大学地中海研究所

- 巻号頁・発行日

- 2003

1 0 0 0 OA MoDTCと吸着型FM共存下の摩擦特性に関する研究

- 著者

- 小野寺 康 佐藤 優子 佐藤 魁星 渡部 誠也 佐々木 信也

- 出版者

- 一般社団法人 日本トライボロジー学会

- 雑誌

- トライボロジスト (ISSN:09151168)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.77-85, 2021-01-15 (Released:2021-01-15)

- 参考文献数

- 21

Friction reduction by engine oil under low temperature as well as high temperature conditions are required because of the increasing number of hybrid vehicles where bulk oil temperature is low. Friction modifier (FM) technology to realize it is required. Friction performance of MoDTC, which works well at high temperature, used with adsorption type friction modifiers, which work well at low temperature, was investigated. Low molecular type, glycerol monooleate (GMO) inhibited friction reduction performance of MoDTC while polymer type FM showed little inhibition. Surface analysis indicated that the reaction film by MoDTC was not existed when the GMO was used together while it existed when it is used with polymer FM (PFM). The cause of the difference was studied by their adsorption performance examined by quartz crystal microbalance. GMO showed high adsorption density, while PFM showed low adsorption density compared to that of MoDTC. The result indicated that GMO competitively adsorbed on the surface, inhibiting the reaction film formation by MoDTC while polymer FM does not. The study indicated that use of the polymer FM with MoDTC is one of the solutions of FM design that works under both high and low temperature.

1 0 0 0 OA 原子間力顕微鏡を利用したナノ力学物性測定技術

- 著者

- 谷口 幸範

- 出版者

- 一般社団法人 日本ゴム協会

- 雑誌

- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.12, pp.577-582, 2017 (Released:2018-05-03)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

Controlling domain structure, filler network and their boundary in nanometer and micrometer scale is necessary for development of new generation materials. Not only visualizing their morphology, also quantifying mechanical properties is important for understanding of relationship between molecular structure and bulk properties. This article provides an overview of some techniques for measuring mechanical properties using atomic force microscopy/scanning probe microscopy. Cantilever-based indentation can be used to obtain elastic modulus by assuming contact mechanics. Conventional phase imaging in tapping mode provides information about loss tangent. A bimodal AM-FM technique has advantages for fast and high-resolution imaging of elastic and dissipative properties.

1 0 0 0 仙南村郷土誌

- 著者

- 仙南村村史編纂委員会編纂

- 出版者

- 仙南村

- 巻号頁・発行日

- 1992

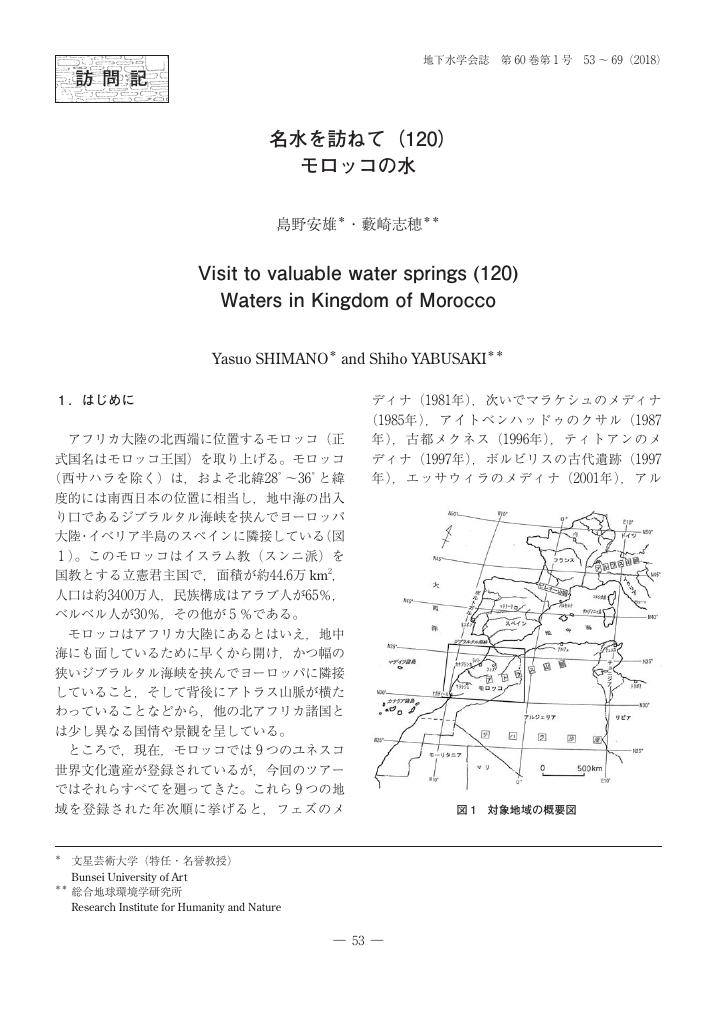

1 0 0 0 OA 名水を訪ねて(120)モロッコの水

- 著者

- 島野 安雄 藪崎 志穂

- 出版者

- 公益社団法人 日本地下水学会

- 雑誌

- 地下水学会誌 (ISSN:09134182)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.53-69, 2018-02-28 (Released:2018-04-05)

- 参考文献数

- 18