1 0 0 0 電子技術総合研究所彙報

- 著者

- 電子技術総合研究所 編

- 出版者

- 電子技術総合研究所

- 巻号頁・発行日

- 1970

- 著者

- Ryo SAITO James K CHAMBERS Kazuyuki UCHIDA

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-0359, (Released:2022-09-21)

- 被引用文献数

- 1

Granular cell tumors (GCTs) are characterized by abundant eosinophilic cytoplasmic granules. Based on the hypothesis that canine intracranial GCT is a subtype of meningioma and its cytoplasmic granules are formed through autophagy processes, histopathological and immunohistochemical examination were performed on biopsy samples from 7 cases of canine intracranial GCTs and 15 cases of conventional meningiomas. Histopathologically, 7/7 cases of GCTs involved the meninges; foci of meningothelial-like cells were observed in 3/7 cases; brain invasion was observed in 2/7 cases. Immunohistochemically, neoplastic cells of GCTs were positive for E-cadherin and negative for S100, cytokeratin, CD204, and β-catenin in 7/7 cases. Neoplastic cells of 15/15 cases of meningiomas were positive for E-cadherin, and negative for S100 and CD204. Immunoreactivity of meningiomas for cytokeratin and β-catenin was observed in 6/15 cases and 8/15 cases, respectively. Cytoplasmic granules of GCTs were positive for ubiquitin (5/7), p62 (5/7), and LC3 (7/7). Compared to GCTs, the ratios of ubiquitin (6/15) and p62 (3/15) positive cases were lower in meningiomas, and 15/15 cases were negative for LC3. These findings indicate that the biological natures of GCTs including anatomical location, histopathological features and immunoreactivity for E-cadherin are almost in conformity with those of meningiomas. The immunoreactivity for autophagy associated molecules may suggest the possible involvement of autophagy in cytoplasmic granule formation of canine intracranial GCTs.

1 0 0 0 OA 分子ひずみを持つ中員環の化学

- 著者

- 高須 清誠 有地 法人

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.8, pp.731-735, 2021 (Released:2021-08-01)

- 参考文献数

- 24

環内にトランス二重結合や三重結合を含む中員環化合物は、大きな分子ひずみをもち特徴的な反応性を示す。特にある種の官能基をもつ化合物と特異的かつ効率的に反応をするため、生体分子の化学修飾や機能性分子創製におけるクリック反応として利用される。本稿では、分子ひずみを利用した中員環化合物の反応性および、その合成法について、最新の知見を含めて紹介する。

1 0 0 0 タルディーボの栽培技術(1)

- 著者

- 澤里 昭寿 荒川 梢 佐々木 丈夫 山村 真弓

- 出版者

- [東北農業試験研究協議会]

- 雑誌

- 東北農業研究 (ISSN:03886727)

- 巻号頁・発行日

- no.62, pp.141-142, 2009-12

タルディーボはキク科キクニガナ属、レッドチコリー品種群のうちの細葉・不結球タイプの系統である。タルディーボは株養成と軟白処理の2段階の過程を経て生産され、赤と白の鮮やかな色彩はレッドチコリーの中でも評価が高く、イタリアでは冬の高級野菜として扱われるが、日本国内でまとまった生産はほとんど行われていない。本研究では、宮城県内におけるタルディーボの播種時期と軟白処理時期が生産に及ぼす影響について検討した。

1 0 0 0 OA 備中杜氏

- 著者

- 小出 巌

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.6, pp.527-533, 1966 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA 脳損傷者の自動車運転再開に必要な高次脳機能評価値の検討

- 著者

- 武原 格 一杉 正仁 渡邉 修 林 泰史 米本 恭三 安保 雅博

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.247-252, 2016-03-18 (Released:2016-04-13)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 11 8

はじめに:脳損傷者の自動車運転再開に必要な高次脳機能の基準値の妥当性を検証するために実態調査を施行した.方法:2008年11月~2011年11月までに東京都リハビリテーション病院に入院し運転を再開した脳損傷者を基準値群,2011年12月~2012年11月まで同院に入院し運転を再開した脳損傷者を検証群とした.検証群の高次脳機能検査結果より暫定基準値の妥当性を検討した.結果:基準値群は29名,検証群は13名であった.検証群のうち高次脳機能検査結果がすべて基準値内である脳損傷者は9名(69.2%)であった.暫定基準値を下回った高次脳機能検査項目は,1名はMMSEおよびTMT-A,1名はWMS-Rの視覚性再生および視覚性記憶範囲逆順序,2名はWMS-Rの図形の記憶であった.結論:机上検査結果は運転再開可否の目安となるが絶対的基準とは言えず,症例ごとに運転再開の安全性について検討すべきである.

1 0 0 0 OA 企業の社会的責任とそのかかわり方 ――マーケティング・コンテクストからの考察――

- 著者

- 嶋口 充輝

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.44-55, 1992 (Released:2022-07-15)

企業が必ずしも利潤や成長に関係しない社会問題にもコミットすべきだという考え方はビジネス界で浸透しつつある.しかし,限られた経営資源の下で,すべての社会的要求に対応することは困難である.本論では,今日,なぜ企業が社会的かかわりを明示化すべきかの根拠を明らかにした上で,多様な社会責任を基本責任,義務責任,支援責任と分け,それぞれの責任分野への社会的かかわり方をマーケティングのコンテクストから議論する.

1 0 0 0 OA 肺癌臨床病期IA期における区域切除から肺葉切除に術中術式変更された症例の検討

- 著者

- 原田 柚子 今井 一博 髙嶋 祉之具 中 麻衣子 松尾 翼 南谷 佳弘

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会

- 雑誌

- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.621-626, 2022-09-15 (Released:2022-09-15)

- 参考文献数

- 16

区域切除はIA期の非小細胞肺癌(NSCLC)に対する標準的治療の一つであるが,根治を目的として区域切除を行う際は適切なリンパ節転移の評価と,切除断端の確保が必須である.本研究の目的は,術中判断で区域切除から肺葉切除に移行した症例の頻度と理由,予後を検討することである.当院で2014年から2020年までに臨床病期IA期のNSCLCに対して区域切除が予定された121名の転帰を検討した.121例中8例が術中診断と術者の判断により区域切除から葉切除に変更されていた.4例が術中迅速診断でリンパ節転移陽性の診断,4例は手術手技に関する問題が変更の主な要因となっていた.リンパ節転移の評価には迅速免疫組織化学染色も併用した.区域切除を完遂した患者(n=113)と肺葉切除術に変更した患者(n=8)の間で,全生存期間に有意差はなかった(P=0.5828).適切な術中の判断がなされれば,術前に区域切除の適応と考えられた症例のうち,肺葉切除すべき症例を発見することができる.

1 0 0 0 OA 第4号「世界で初めて人口発癌に成功」の正誤表

- 出版者

- 特定非営利活動法人 近代日本の創造史懇話会

- 雑誌

- 近代日本の創造史 (ISSN:18822134)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.47, 2008 (Released:2008-11-12)

1 0 0 0 OA 第3号「火落酸とイソプレノイドの世界」の正誤表

- 出版者

- 特定非営利活動法人 近代日本の創造史懇話会

- 雑誌

- 近代日本の創造史 (ISSN:18822134)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.43, 2007 (Released:2008-02-01)

1 0 0 0 OA 創刊にあたって

- 著者

- 飯沼 和正

- 出版者

- 特定非営利活動法人 近代日本の創造史懇話会

- 雑誌

- 近代日本の創造史 (ISSN:18822134)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.1, 2006 (Released:2007-11-09)

1 0 0 0 OA Σm0xmφ(m)ヲ求ムルノ法

- 著者

- 三輪 桓一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 東京數學物理學會記事 (ISSN:21852650)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.34-40, 1885 (Released:2009-06-09)

1 0 0 0 OA ローテル氏〓類溶液及ヒ其混合物ノ毛管現象

- 著者

- 村岡 範爲馳

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 東京數學物理學會記事 (ISSN:21852650)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.47-52, 1885 (Released:2009-06-09)

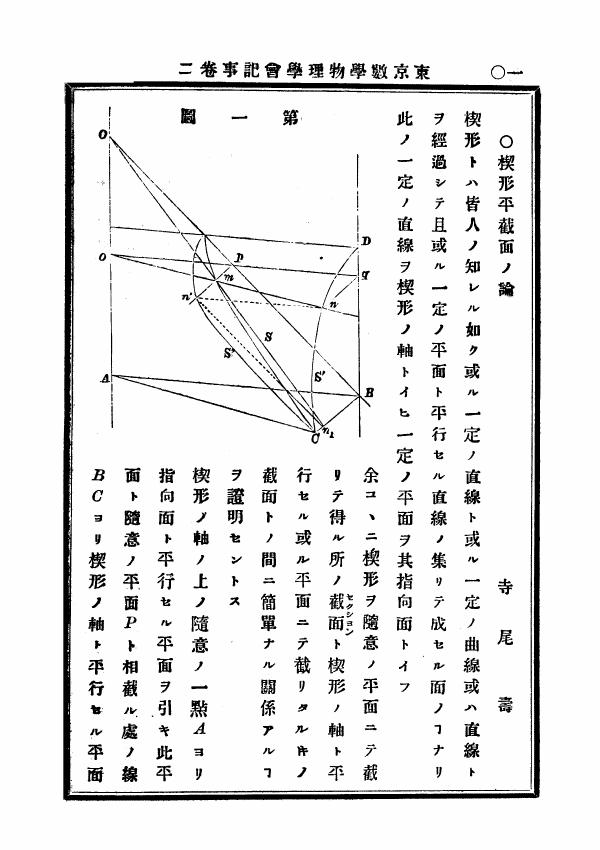

1 0 0 0 OA 楔形平截面ノ論

- 著者

- 寺尾 壽

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 東京數學物理學會記事 (ISSN:21852650)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.10-15, 1885 (Released:2009-06-09)

1 0 0 0 OA 曲面ノ曲率半徑ヲ求ムル普通ノ法

- 著者

- 寺尾 壽

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 東京數學物理學會記事 (ISSN:21852650)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.16-24, 1885 (Released:2009-06-09)

1 0 0 0 OA 荻原氏寄書

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 東京數學物理學會記事 (ISSN:21852650)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.67-72, 1885 (Released:2010-03-16)

1 0 0 0 OA 細分シタル物体ノ光學上ノ性状 Christiansen 氏ノ試驗

- 著者

- 志賀 泰山

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 東京數學物理學會記事 (ISSN:21852650)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.53-72, 1885 (Released:2009-06-09)

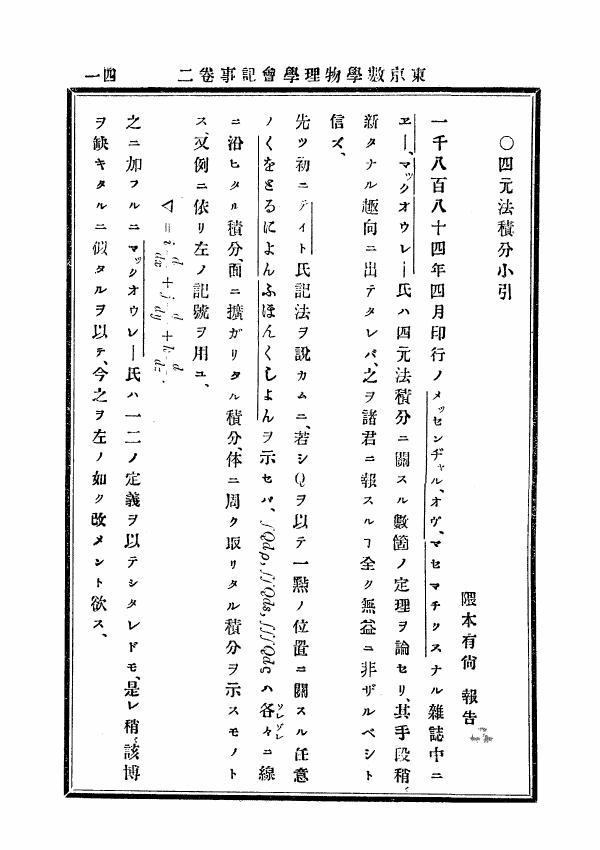

1 0 0 0 OA 四元法積分小引

- 著者

- 隈本 有尚

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 東京數學物理學會記事 (ISSN:21852650)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.41-46, 1885 (Released:2009-06-09)

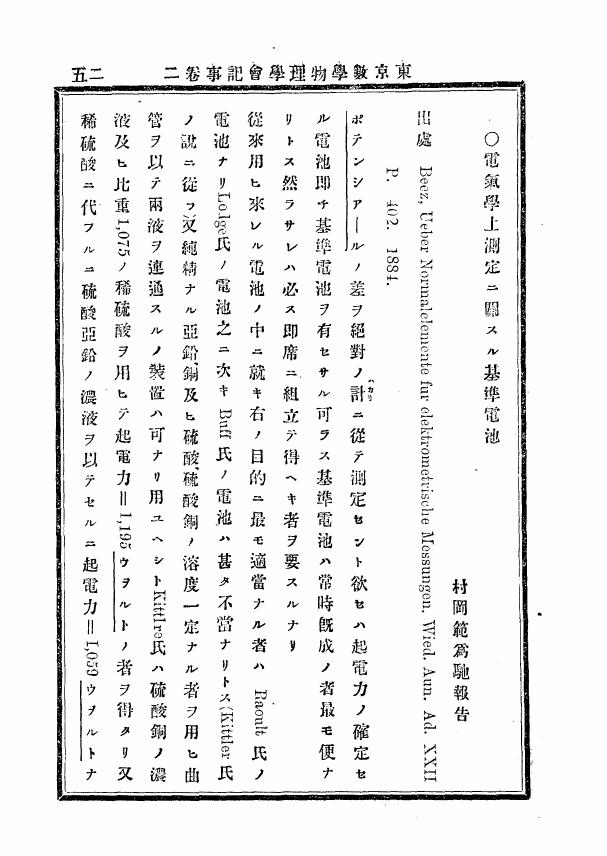

1 0 0 0 OA 電氣學上測定ニ關スル基準電池

- 著者

- 村岡 範爲馳

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 東京數學物理學會記事 (ISSN:21852650)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.25-33, 1885 (Released:2009-06-09)

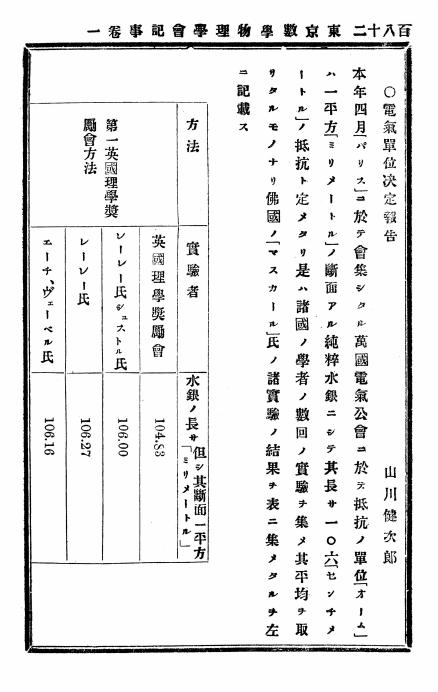

1 0 0 0 OA 電氣單位決定報告

- 著者

- 山川 健次郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 東京數學物理學會記事 (ISSN:21852650)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.182-186, 1885 (Released:2006-03-27)