1 0 0 0 OA 遊離組織移植後の近赤外線小型組織オキシメータによる補助的モニタリングの可能性

- 著者

- 松山 周世 伊東 大

- 出版者

- 一般社団法人 日本創傷外科学会

- 雑誌

- 創傷 (ISSN:1884880X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.3, pp.109-117, 2022 (Released:2022-07-01)

- 参考文献数

- 9

遊離組織移植後の血行動態をモニタリングし,血行動態を早期に判断し,移植組織を救済することは手術の成功率を高めるうえで重要である。術後のモニタリングには種々の方法が報告されているが,統一された血流の評価方法は確立されていない。今回われわれは,指装着型近赤外線組織オキシメータを用いて術後の移植組織のモニタリングを行い,その有用性を検討した。集積したデータでは,組織酸素飽和度(rSO2)が 30% 以上かつ総ヘモグロビン指数(T-HbI)が 0.48 以下であれば移植組織は全例生着していた。しかし,生着した移植組織と健側とでは,測定値に有意差がみられるタイムポイントも存在していた。rSO2とT-HbIの明確なカットオフ値はないが,手技が簡便,非侵襲的,再現性が高いといったさまざまな利点があり,臨床所見での評価に難渋する症例に対して,補助的なモニタリングとして有用な方法の一つと考えられる。

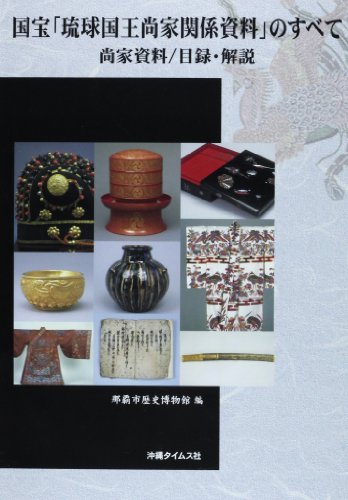

1 0 0 0 国宝「琉球国王尚家関係資料」のすべて : 尚家資料/目録・解説

- 著者

- 池田 全之

- 出版者

- 教育思想史学会

- 雑誌

- 近代教育フォーラム (ISSN:09196560)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.1-18, 2005-09-18 (Released:2017-08-10)

今回の報告のテーマは「ドイツ観念論のアクチュアリティ」である。だが、ドイツ観念論は絶対者の学であり、近代批判の脈絡で、近代を形成した「確固とした完結した主体」という幻想に立つ主体性の形而上学の極北とみなされ、そのまま支持することが今日では難しいとされている。これまで筆者は、フィヒテの知識学を検討しながら、主体がドイツ観念論の文脈でどのように定式化されたのかを整理し、シェリング(F.W.J. Schelling 1775-1854)において、絶対者への渇望がドイツ観念論の枠内で辿った顛末を究明したが、今回はシェリングの中期以降の試みを辿り直す。というのも、ドイツ観念論研究を始めたときから念頭を去らない問い、「絶対者に基づく形而上学的思考は妥当性を失っているのか」、を真剣に考えなければならないと思われるからである。たしかに現代思想からの批判を侯つまでもなく、現実遊離した超越的な次元を想定して、そこに現実を基礎づけることは許されないだろう。しかし、20世紀の思想を参照すれば、例えばユートピアの痕跡としての芸術作品による社会批判のTh・アドルノの試み(『美学理論(Asthetische Theorie)』)や、脱構築不可能な正義からの呼びかけによる法の脱構築を説くJ・デリダの「亡霊学(hantologie)」には、超越との関係で内在をいかに批判するのかという視点が復活していると思われるからである。こうした問題意識から筆者は、一見関係が見えにくいシェリングと、デリダもまた超越の現代的様態を解明すべく取り上げたベンヤミンを重ねあわせることにより、そこに閃くものを掬い取りたいと思う。

1 0 0 0 OA 剣道の小手打突部における生理解剖学的研究

- 著者

- 柳本 昭人

- 雑誌

- 東京学芸大学紀要.第5部門,芸術・体育 (ISSN:03878945)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.237-243, 1983-10

1 0 0 0 OA 当事者研究からみる住民主体の震災復興―防災ゲーム「クロスロード:大洗編」の実践を通じて―

- 著者

- 李 旉昕 宮本 匠 矢守 克也

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.81-94, 2019 (Released:2019-03-26)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1 2

災害復興に関する課題として,復興に対する支援が十分に提供されるために,かえって復興の当事者たるべき被災地住民から「主体性」を奪ってしまう課題を指摘できる。支援者と被災住民の間に〈支援強化と主体性喪失の悪循環〉が生じてしまうという課題である。ここで「主体性」とは,当事者が抱える問題や悩みを外部者が同定するのではなく,当事者が自ら問い,言語化し,解決しようとする態度のことである。本研究では,東日本大震災の被災地である茨城県大洗町において,「クロスロード:大洗編」という名称の防災学習ツールを被災地住民が自ら制作することを筆者らが支援することを中心としたアクションリサーチを通して,この悪循環を解消することを試み,浦河べてるの家が推進する「当事者研究」の視点から考察した。第1に,「クロスロード」を作成する作業を通じて,一方に,〈問題〉について「主体的に」考える被災地住民が生まれ,他方に,当事者とは切り離された客体的な対象としての〈問題〉が対象化されている。第2に,「クロスロード」として表現された〈問題〉は,多くの人が共有しうる,より公共的な〈問題〉として再定位される。最後に,一連のプロセスに外部の支援者である筆者らが果たした役割と課題について考察した。

1 0 0 0 OA 酸素療法と非侵襲的換気

- 著者

- 陳 和夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.168-173, 2015-08-31 (Released:2015-10-06)

- 参考文献数

- 12

酸素は生体の生命維持に不可欠の分子であり,組織の低酸素症の改善のため吸入気の酸素濃度を高めて酸素投与する治療法が酸素療法である.組織の適切な酸素化の維持には,酸素療法のみならずヘモグロビン,心拍出量などの組織への酸素運搬に関係する因子も重要である.酸素療法には吸入気酸素濃度が患者の換気に依存する低流量法と依存しない高流量法がある.従来の高流量法は吸入気酸素濃度の上限が50%程度であったが,最近は高流量法にhigh flow法が出現し,さらに高濃度まで投与可能になった.酸素投与が必要な呼吸不全患者の一部は,経過中にコントロール困難な低換気を伴う患者が出現し,換気補助が可能なNPPVが必要となる.一般的に酸素投与が必要な呼吸不全患者は,運動中または睡眠中にさらなる血液ガスの悪化を招くことが多く対応が必要である.呼吸不全患者の睡眠呼吸障害の対応には,睡眠時無呼吸とレム(REM)睡眠期に特に重篤となる睡眠関連低換気に関する認識が必要となる.

1 0 0 0 OA 中小企業の「サステナビリティ経営」 ―取り組みプロセスと従業員の意識変化―

- 著者

- 丹下 英明 新家 彰

- 出版者

- 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター

- 雑誌

- イノベーション・マネジメント (ISSN:13492233)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.49-70, 2022-03-31 (Released:2022-03-31)

- 参考文献数

- 18

本稿では、中小企業がサステナビリティ経営に取り組むプロセスと、従業員の意識変化について、事例研究と従業員アンケートから分析を行った。その結果、以下の三点が明らかになった。第一に、中小企業におけるサステナビリティ経営への取り組みは、現状に危機感を抱いた経営者が、多様なステイクホルダーと出会い、情報を収集するなかで、社会的課題解決に取り組むビジネスモデルを形にしている。第二に、サステナビリティ経営への取り組みは、新製品の開発や、新たな販路開拓につながっている。こうした過程では、認証の取得や経営陣の協力、既存の取引先の活用が寄与している。第三に、サステナビリティ経営への取り組みは、従業員の意識変化につながっている。一方で、中小企業は、サステナビリティ経営の方針を従業員に浸透させることに課題を抱えている。特にパート社員において、そうした傾向がみられる。以上のように、サステナビリティ経営に取り組むことは、中小企業に多くの利点をもたらす。中小企業は今後、サステナビリティ経営の視点を取り入れることが重要だろう。

1 0 0 0 OA 日本ノ華族地理学ヲ修ムベシ

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.5, pp.216-217, 1889-05-25 (Released:2010-12-22)

1 0 0 0 OA 長崎方言資料としての『ドゥーフ・ハルマ』初稿本―A項目を中心に―

- 著者

- 前田 桂子

- 出版者

- 長崎大学国語国文学会

- 雑誌

- 国語と教育 (ISSN:24329657)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.30-46, 2021-12-04

国語と教育 第46号

1 0 0 0 OA 化粧規範に関する研究 ― 社会的場面と化粧基準の評定に基づく化粧規範意識の構造化 ―

- 著者

- 平松 隆円

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.140-147, 2014-02-20 (Released:2017-09-21)

- 参考文献数

- 9

本研究の目的は,人々が様々な社会的場面でおこなう化粧が,どのような点を重視して決められているのかという化粧規範意識について,その構造をあきらかにすることである.調査対象者は,学生男子190人(平均年齢=20.08 歳,SD=1.69),学生女子342人(平均年齢=19.33 歳,SD=1.27),親世代男子47人(平均年齢=49.30 歳,SD=4.99),親世代女子158人(平均年齢=47.44 歳,SD=4.33)である.10項目の社会的場面と12項目の化粧基準を選定し,それらを組み合わせた120項目の化粧行動に対して,その必要度から化粧規範意識を調査した.因子分析の結果,化粧規範意識は5つの因子から構成されることがあきらかとなった.また構造化された化粧規範意識にもとづき調査対象者を類型化した結果,3つのクラスターの存在もあきらかとなった.

1 0 0 0 OA パラメトリックスピーカを用いた能動騒音制御 音場特性に関する実験的検討

- 著者

- 小松崎 俊彦 畑中 健介 岩田 佳雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 C編 (ISSN:03875024)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.737, pp.75-82, 2008-01-25 (Released:2011-03-04)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 3 3

Recent advances in digital signal processors have facilitated the development of active noise control (ANC) technology where the various kinds of researches as well as applications have been studied. In general, the sound waves propagate spherically in three dimensional space. Simply constituting SISO system using ordinary loudspeaker as a control source may cause interfered sound field with both attenuated and amplified nodes exist. By placing number of microphones and control sources can improve the range of quiet zone and many researches have been dedicated to this end, yet still limitations on implementation and cost cannot be neglected. On the other hand, the recent development of high-directional loudspeakers based on new sound production theory known as 'parametric array effect' has allowed sound transmission to a narrow range of acoustic space like 'spotlight'. This peculiar characteristic can be implemented as one measure for improving active noise control scheme controlling acoustic field locally without adversely influencing vicinal space. In the present study, a new approach for active control of sound in free space is developed using high directional parametric loudspeaker as a control source. Experiments are performed for the active control of noise generated by single source located in space, where the noise is attenuated by a control source at error microphone which evaluates sound level. Both normal and the parametric loudspeakers are tested as control sources and results are compared based on measurement of interfered sound field around the evaluation point. It is known that the suggested ANC system can mitigate sound locally but cause less influence on sound field in circumferential space.

1 0 0 0 OA アルミニウム合金の超高真空機器

- 著者

- 石丸 肇

- 出版者

- 一般社団法人 軽金属学会

- 雑誌

- 軽金属 (ISSN:04515994)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.10, pp.793-802, 1990-10-30 (Released:2008-10-30)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA メルボルン事件における通訳の不備

- 著者

- 長尾 ひろみ Hiromi NAGAO

- 雑誌

- 神戸女学院大学論集 = KOBE COLLEGE STUDIES

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.77-89, 2004-12-20

A case study on "Melbourne Incident," in which four out of five prisoners came back to Japan in 2002 being released on parole, serving 10 years in Australian prisons. It was a Drug Trafficking case involving 5 Japanese travelers. They insist that the case was a false charge and the trial was unfair due to insufficient interpreting throughout investigation and trial procedures. Evidence of mistranslation, lack of legal knowledge and intercultural understanding, and violation of professional ethics of the interpreters at the police station and at the trial were revealed by Japanese lawyers who are seeking for the possibilities of retrial to prove their innocence.

1 0 0 0 支那船

- 著者

- 小島政二郎, 久米正雄 著

- 出版者

- 春陽堂

- 巻号頁・発行日

- 1921

1 0 0 0 OA 武道伝来記 8巻

- 著者

- 井原西鶴

- 出版者

- 岡田三郎右衛門[ほか1名]

- 巻号頁・発行日

- vol.[3], 1687

1 0 0 0 OA 「手長足長」彫刻の発生とその展開-近世山車彫刻の図様に関する研究-

- 著者

- 水野 耕嗣

- 出版者

- 飯田市美術博物館

- 雑誌

- 飯田市美術博物館 研究紀要 (ISSN:13412086)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.39-86, 2010 (Released:2017-09-29)