1 0 0 0 公園緑地 = Parks and open space

- 出版者

- 日本公園緑地協会

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, 1970-03

1 0 0 0 OA 台風0314号による釜山沿岸の高潮・高波災害

- 著者

- 高山 知司 雨森 洋司 金 泰民 間瀬 肇 姜 閏求 河合 弘泰

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 海岸工学論文集 (ISSN:09167897)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, pp.1371-1375, 2004-10-08 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 3

台風0314号は, 2003年9月12日の夕方に中心気圧950h Paで馬山の西側に上陸し, 朝鮮半島を横切って, 13日の未明に日本海側に抜けた. 当初, 釜山が大きな高潮災害に見舞われたとの報道があった. 外洋に面している釜山に大きな高潮が発生したことに疑問があり, 10月22日から2日間にわたって釜山の台風災害について現地調査をした. 本報告は, 釜山における現地調査の結果を示すとともに, 釜山の災害は高潮災害ではなく, 高波災害であることを明らかにしたものである.

1 0 0 0 OA タクシー乗務員の呼吸器感染症予防の現状

- 著者

- 仲宗根 由美 名渡山 智子

- 出版者

- 一般社団法人 日本環境感染学会

- 雑誌

- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.167-171, 2011 (Released:2011-08-05)

- 参考文献数

- 5

タクシー乗務員は狭い空間の中で様々な人たちを運送することから,呼吸器感染症に感染しやすい環境におかれているといえるが,インフルエンザなどの呼吸器感染症が流行している時期でも,マスクを着用しているタクシー乗務員をみかけたことがない.本研究は,タクシー乗務員の呼吸器感染症予防対策について検討することを目的とし,タクシー会社の管理者およびタクシー乗務員を対象に,呼吸器感染症予防に対する意識と予防行動についてアンケート調査および直接聞き取り調査を行った.その結果,呼吸器感染症予防対策のある会社は約20%であり,呼吸器感染症予防対策に関する知識がないために予防対策をとっていない会社もあることが明らかとなった.タクシー乗務員については,マスクを着用したいが客の反応を気にしてマスクを着用できない乗務員もいた.以上のことから,タクシー乗務員が呼吸器感染症を予防するためには,専門的な知識をもった医療職者が感染予防対策に関する知識や情報を会社やタクシー乗務員に提供するなどの介入が必要であり,会社全体での取り組みが必要であると考えられた.

1 0 0 0 OA 産育儀礼における腹帯の実態と動向の検討 : 愛知県名古屋市の社寺の事例から

- 著者

- MUKHERJEE Hiya

- 出版者

- 南山大学人類学研究所

- 雑誌

- 年報人類学研究 = Annual papers of the Anthropological Institute, Nanzan University (ISSN:24349429)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.247-258, 2021-06-30

1 0 0 0 OA 望ましい未来の構想:企業実践におけるトランジションデザイン

- 著者

- 辻村 和正 浅野 花歩 川原 光生

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第69回研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.12, 2022 (Released:2022-08-30)

本稿では企業の未来構想活動におけるトランジションデザインに着目し、その特徴でもある歴史事象の活用方法に関して述べる。具体的には、パナソニック株式会社による未来構想プロジェクトを取り上げ、実践面における課題を指摘したうえで、その克服方法を歴史事象の見つけ方・読み解き方・使い方の側面から報告する。そして最後に、事業貢献性の総評と今後の展開を述べる。

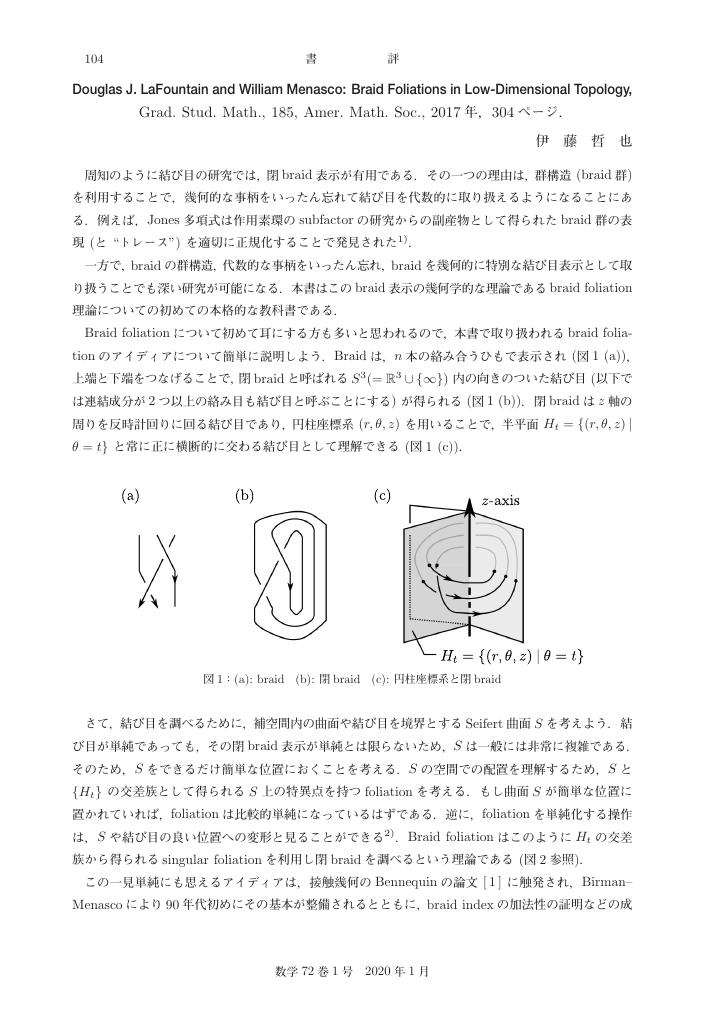

- 著者

- 伊藤 哲也

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.104-107, 2020-01-24 (Released:2022-01-25)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 馬借集團の活動とその構造

- 著者

- 野田 只夫

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.5-6, pp.71-78,A7, 1952-01-15 (Released:2009-04-30)

In the social history of the middle ages “Bashaku Shudan” appear as the vaguard of “Do-ikki” (the peasants'revolts). What is of interest is the gangs demonstrate remarkable activities but with the end of peasants'revolts they too abruptly disappear.In the present paper which consists of four parts, actuality of “Bashaku” gangs in ordinary times is examined historically and geographically in connection with land.In the lst Part (Introduction): what is “Bashaku” and what is interesting of it are explained.In the 2nd Part: Gangs'activities are reviewed chronologically and according to places where they showed. The active part played by “Bashaku Shudan” as the core of the peasant movement that evolved from appeal to organized revolt is described.In the 3rd part: The organization and functions of the “Bashaku” Gang are studied with examples of a few gangs in the suburban districts of Kyoto, i. e., Shimo-toba, Yoko-oji, and Fushimi.In the 4th Part (Conclusion): Substance of “Bashaku Shudan” is discussed and its organization and classes and ranks pertaining thereto are explained. Why such an organization could have becomo the core of the peasants'revolts and why it could have demonstrated power are also studied. The reason for these gangs'abrupt disappearance is sought in the oppression that came from the class of the united commission merchants which grew with the birth of feudal lords.

1 0 0 0 OA 日本における辰砂鉱山鉱石のイオウ同位体比分析

- 著者

- Takeshi Minami

- 出版者

- 近畿大学

- 雑誌

- Science and technology

- 巻号頁・発行日

- no.20, 2008-02

1 0 0 0 OA 継承歯を欠如した晩期残存第2乳臼歯の咀嚼能力に関する研究

- 著者

- 中沢 沖

- 出版者

- 公益社団法人 日本補綴歯科学会

- 雑誌

- 日本補綴歯科学会雑誌 (ISSN:03895386)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.381-397, 1968 (Released:2010-08-10)

- 参考文献数

- 22

The seventy persons (38, 32), who were between 20 and 28 years old and had late persistent second deciduous molars, were found in 28, 580 people over the age of 20 (16, 830, 11, 750), who were examined at random.On those subjects and the 143 late persistent second deciduous molars had, the author conducted clinical examinations, roentgenograms, measuring the individual biting forces and the comparison of those on one side in a person and those of the second permanent premolars on opposite.For measuring biting forces, the biting forces measuring appartus with four strain gauges attached and Multiplex monitor-recorder (RM-150 type) made by Nihon Koden co. were used, and the following results were obtained.1) The seventy subjects with those deciduous molars were found in 28, 580 people exmined. It is ratio to the total number of the people examined was 0.25 per cent.2) Those subjects were 38 men from 16, 830 examined and 32 women from 11, 750. It is ratio to the total number was 0.23 per cent in male and 0.27 pe cent in female. But there is no significant difference between in male and female.3) The subjects with two persistent molars to the total number of the subjects were about 66 per cent, those with one about 20 per cent, those with four about 10 per cent and those with three about 4 per cent, least.4) When observed the kind of the late persistent second deciduous molars, the following finding were obtained.E. 32 (22.4 per cent) E. 36 (25.2 per cent)E. 39 (27.3 per cent) E. 36 (25.2 per cent)There were no significant difference between those.5) The late persisent second deciduous molars without second permanent premolars to the total number were141/143 (98.6 per cent) and those with second permanent premolars were 2/143 (1.4 per cent).6) When the relationships between maxilla and mandibule, and right and left sides of jaws were observed based on #4 findings, the late persistent second deciduous molars were found 47.6 per cent in maxilla and 52.4 per cent in mandible. There was no significant difference between those. And there was also no significant difference in per cent of the persitent molars between right and left sides of in maxilla and in mandible.7) The subjects for either type of E/E and E/E to the total number of the subjects were 21.4 per cent (15/70 in number), 10.0 per cent (10/70 for either type of E/E and E/E E/E 8.6 per cent (6/70) for either type of E and E, 5.7 per cent (4/70) for E/E types, 4.3 per cen (3/70) for either type of E/E and E/E/E, 2.9 per cent 2/70 for E/E type and 1.3 per cent (1/70) for either type of E and E.8) The individual biting forces of the persistent molars, when observed by each group, were as follows.The mean value of the individual biting forces of each persistent molar in group [A] (male and female involved), which is vital, and without dental caries and any restorations except light attrition, and has neither resorption of dental root nor permanent premolars in roent genograms, was as follows:E: 36.7Kg, E: 35.2Kg, E: 37.7Kg, E: 37.1KgThere was no significant difference in biting forces between maxilla and mandible, and between right and left sides of jaws, among the four values above.Then mean value of the individual biting forces of each sex was as follows:E: 38.1 Kg 34.9 KgE: 36.0 Kg 34.3 KgE: 38.9 Kg 36.4 KgE: 39.1 Kg 35.3 KgThere was a tendency which the biting force in male was greater than in female, but no significant difference was found between them. And also there were no significant differences between kind of tooth, and in maxilla and mandible, and right side and left side.9) The individual biting forces of the late persistent second deciduous molars which were restorated with amalgam, gold inlay and gold crown were about 5-7 Kg less than those of #8 findings.

1 0 0 0 OA 研究資金「おそざき」はどうかな

- 著者

- 吉田 賢右

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.6, pp.275, 2001 (Released:2001-12-01)

1 0 0 0 OA 「エッセンシャル・ワーカー」とは誰かに関する一考察

- 著者

- 建井 順子

- 出版者

- 学校法人山陽学園 山陽学園大学・山陽学園短期大学

- 雑誌

- 山陽論叢 (ISSN:13410350)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.151-163, 2021 (Released:2021-09-11)

新型コロナウイルス感染症が深刻化するにつれ、経済社会の根幹を支える人々を総称する「エッセンシャル・ワーカー」という用語が多用されるようになった。しかし、なぜそうした定義が存在するのか、また、そうした定義に含まれる人々に何が必要とされているのか、という点において、人々の理解は不十分である。本稿では、米国と英国を参考にしつつ、「エッセンシャル・ワーカー」という定義は何を目的として設けられ、具体的にどの産業に属する誰が該当するのか、またそうした労働者の特徴とは何かを検討する。こうした作業を行うことにより、定義の目的を明確化できると考えるからである。さらにこれにより、他のOECD諸国に比べて国家主導の包括的政策が弱く、各自治体、各医療機関の現場の裁量幅が大きい我が国のコロナ対策への示唆を得る。

- 出版者

- Indiana University Linguistics Club

- 巻号頁・発行日

- 1977

1 0 0 0 OA 高野の聖たち 高野山一心院谷の場合

- 著者

- 山陰 加春夫

- 出版者

- 密教研究会

- 雑誌

- 密教文化 (ISSN:02869837)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.218, pp.57-82,151, 2007-03-21 (Released:2010-03-12)

In the mid-seventeenth century, nearly all of the temple compounds on Koyasan were managed by Kongobu-ji temple. However, Koyasan of the thirteenth century was divided into three power bases: the Kongobu-ji faction, the Daidenbo-in faction, and the Kangosanmai-in faction. In the periphery of these three factions and not directly connected to any were the hijiri, who formed their own groups on Koyasan. In the thirteenth century the area known at present as Isshin'in-dani was occupied by a temple connected to Ninna-ji called Isshin-in, where hijiri known as shonin lived.

1 0 0 0 OA オーストリア・チロル州における海外巡検の実施とその教育効果

- 著者

- 坂本 優紀 猪股 泰広 岡田 浩平 松村 健太郎 呉羽 正昭 堤 純

- 出版者

- 地理空間学会

- 雑誌

- 地理空間 (ISSN:18829872)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.97-110, 2017 (Released:2018-04-12)

- 被引用文献数

- 1

本稿は,オーストリア・チロル州において実施された筑波大学の学部生向け巡検の事例報告である。海外巡検においては,言語環境や渡航手続きなど,日本国内での巡検と比較して困難が多い。しかし,景観観察や土地利用調査などのような言語能力をそれほど要さない調査手法を用いることで,その障壁を取り払うことができる。また,渡航地の地域事情を熟知した教員による事前・事後指導を必要十分に行うことで,現地でのトラブルのリスク軽減や教育効果の向上も期待できる。今回の巡検では,学生の調査成果を,TAの準備にもとづきながらGISを用いてまとめ,考察するようなレポートを課したことで,学生にとって既習の技能の確認の機会も得られた。以上のような工夫をすることで,大学教育における海外巡検を可能にし,国内巡検では得られない地理教育的効果を学生に与えるものと考えられる。

1 0 0 0 OA マグネシウム合金の取扱いと安全対策

- 著者

- 伊藤 荿

- 出版者

- 一般社団法人 軽金属学会

- 雑誌

- 軽金属 (ISSN:04515994)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.154-165, 2009-03-30 (Released:2021-06-15)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA 都市ごみ焼却施設の窒素酸化物自主規制値緩和による発電量向上に関する検討

- 著者

- 古林 通孝 安田 直明

- 出版者

- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会

- 雑誌

- 廃棄物資源循環学会誌 (ISSN:18835864)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.6, pp.395-403, 2010 (Released:2015-01-27)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1

都市ごみ焼却施設の発電量向上策の一つの考え方として,窒素酸化物自主規制値緩和を取り上げ,窒素酸化物排出濃度の違いによる周辺環境への影響の度合いと,期待される発電増加量や温室効果ガス削減効果について整理した。都市ごみ焼却施設からの窒素酸化物排出濃度は,触媒脱硝装置などを採用しなくても,100~120ppm程度が期待される。そこで,簡易な大気拡散計算により,国内の建設予定施設の周辺地域の大気環境濃度を推算したところ,排出濃度が50ppm (触媒脱硝装置を採用) から120ppm (触媒脱硝装置を不採用) に緩和されても,二酸化窒素の環境基準に対して,1~4%程度の増加にとどまることが推測された。また,施設規模150ton⁄day×2炉の都市ごみ焼却施設について,自主規制値が50ppmから120ppmまで緩和されると,発電量として2,205MWh⁄年の増加が見込め,この発電増加量は1,237ton⁄年の二酸化炭素削減量に相当することが推察された。

1 0 0 0 OA 顔料分散入門 チャーハンをモデルにして

- 著者

- 門脇 徹治

- 出版者

- 一般社団法人 色材協会

- 雑誌

- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.7, pp.242-245, 2011-07-20 (Released:2011-10-20)

- 参考文献数

- 5

最近,顔料や分散剤などの原材料の開発,微細可能な分散機の出現があり,分散技術は飛躍的に進歩を遂げている。この分散技術は,地味な技術分野ではあるが,さまざまな工業分野での基盤技術となっている。さらにナノテクノロジー,環境,エネルギーなどのこれからの時代を先導する科学技術の重要な要素技術である。本解説は顔料の分散の入門書とし,顔料の分散の考え方のイメージをつかんでもらうことを目的とし,概念的なモデルを用いて簡潔にまとめた。

1 0 0 0 OA 規制緩和がガソリン価格に及ぼした影響 ─重回帰分析を用いた定量的考察─

- 著者

- 桐野 裕之

- 出版者

- 日本流通学会

- 雑誌

- 流通 (ISSN:09149937)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.46, pp.15-27, 2020 (Released:2020-08-01)

- 参考文献数

- 19

- 著者

- Tomitsuka Takeshi

- 出版者

- Tohoku University

- 巻号頁・発行日

- 2022-03-25

課程