1 0 0 0 OA 妊娠週における電車内での着座率と姿勢動揺の関連性

- 著者

- 佐藤 健 中島 みづき 原 優歩

- 出版者

- 人間‐生活環境系学会

- 雑誌

- 人間‐生活環境系シンポジウム報告集 第42回人間-生活環境系シンポジウム報告集 (ISSN:24348007)

- 巻号頁・発行日

- pp.153-154, 2018 (Released:2021-04-23)

- 参考文献数

- 2

妊娠初期の転倒は流産につながる。妊娠初期は悪阻が妊婦の生活に大きな影響をもたらす。 しかしながら、電車利用に際し妊娠初期は体型の変化が大きくないため妊婦と気づいてもらえず、 マタニティーマークを付けていても”優先席”を利用できないケースが多い。そこで、本研究は妊 娠週におけるつわりスケール、電車内での着座率と姿勢動揺を包括的に検討することを目的とし た。被験者は、妊婦 2 名 (妊娠 14 週目〜妊娠 28 週目)とした。週に 1 回静止立位課題を行い、 出勤時の電車内での着座の有無、つわりのスケールを Visual Analog Scale for Time course(VAST)法によって記録してもらった。妊娠初期の着座率は 37%でありつわりスケールに も影響していた。出勤時に着座できないと姿勢動揺が大きくなる傾向になった。転倒防止だけで なく、妊娠初期の QOL 向上のためにも電車内での優先席の在り方を検討すべきである。

1 0 0 0 OA 日本美術思想の帝国主義化 : 一九一〇∿二〇年代の南画再評価をめぐる一考察

- 著者

- 千葉 慶

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.56-68, 2003-06-30 (Released:2017-05-22)

A change in the evaluation of Nanga that is one of Chinese style painting symbolizes a transition of Japanese art thoughts that turned from nationalism to imperialism. In 1880's-90's, an establishment of the concept of national culture was an earnest problem. In those days, to separate Chinese element from Japanese culture was needed for an establishment of the "purity" of Japanese culture. Therefore, Nanga was attacked in art criticism. In 1910's, Nanga was re-evaluated, because Japan's national policy had turned to imperialism and desired to possess China (and Chinese culture) for obtaining the position as "a representative of the Orient." Toyozou Tanaka, an editor of "Kokka" magazine, wrote 'Nanga Shinron' to re-evaluate Nanga. He and his article had contributed to "Nanga boom" which came in 1910's. Many critics and artists commented that Nanga was the essence of the Oriental art that is more excellent than the Occidental art, in this boom. A creation of such a new image about Nanga might have been closely linked with creation of or support for Japan's new self-image in the "new era, " the era of imperialism.

1 0 0 0 マラリアと帝国 : 植民地医学と東アジアの広域秩序

- 著者

- Seiji Adachi

- 出版者

- ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.6, pp.400-405, 2004 (Released:2004-11-01)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 4 6

This paper presents an outline of the sound production mechanisms in wind instruments and reviews recent progress in the research on different types of wind instruments, i.e., reed woodwinds, brass, and air-jet driven instruments. Until recently, sound production has been explained by models composed of lumped elements, each of which is often assumed to have only a few degrees of freedom. Although these models have achieved great success in understanding the fundamental properties of the instruments, recent experiments using elaborate methods of measurement, such as visualization, have revealed phenomena that cannot be explained by such models. To advance our understanding, more minute models with a large degree of freedom should be constructed as necessary. The following three different phenomena may be involved in sound production: mechanical oscillation of the reed, fluid dynamics of the airflow, and acoustic resonance of the instrument. Among them, our understanding of fluid dynamics is the most primitive, although it plays a crucial role in linking the sound generator with the acoustic resonator of the instrument. Recent research has also implied that a rigorous treatment of fluid dynamics is necessary for a thorough understanding of the principles of sound production in wind instruments.

1 0 0 0 マルコ・ポーロ東方見聞録

1 0 0 0 モンテ・クリスト伯

- 著者

- アレクサンドル・デュマ 著

- 出版者

- 角川書店

- 巻号頁・発行日

- vol.第4, 1959

1 0 0 0 モンテ・クリスト伯

- 著者

- アレクサンドル・デュマ 著

- 出版者

- 角川書店

- 巻号頁・発行日

- vol.第5, 1959

1 0 0 0 チャイルド・ハロルドの巡礼

1 0 0 0 OA チャイルド・ハロウドの巡礼

1 0 0 0 海軍 = The navy

1 0 0 0 OA 自閉症幼児における色と形に対する認知特性

- 著者

- 菊池 哲平 原田 恵梨子 Teppei Kikuchi Eriko Harada

- 出版者

- 熊本大学

- 雑誌

- 熊本大学教育学部紀要 人文科学

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.175-181, 2009-12-04

The purpose of this study was to examine the unique cognitive feature of young children with autism using matching task for visual stimuli was able to match in either color or shape. 11 young children with autism (CA = 4 to 6) and 36 typical development young children (CA = 3 to 6) was participated. The participants was asked for choosing stimulation "same as" sample according to color or shape. The results as follows; l) The typical development children tended to choose in shape, especially younger children. 2) The response time is shorter\with age in typical development. 3) The young children with ausitm tended to choose in color. It is suggest that the young children with autism have preference to color. Therefore, when using a visual cues for children with autism, it is effective to make the color a key point.

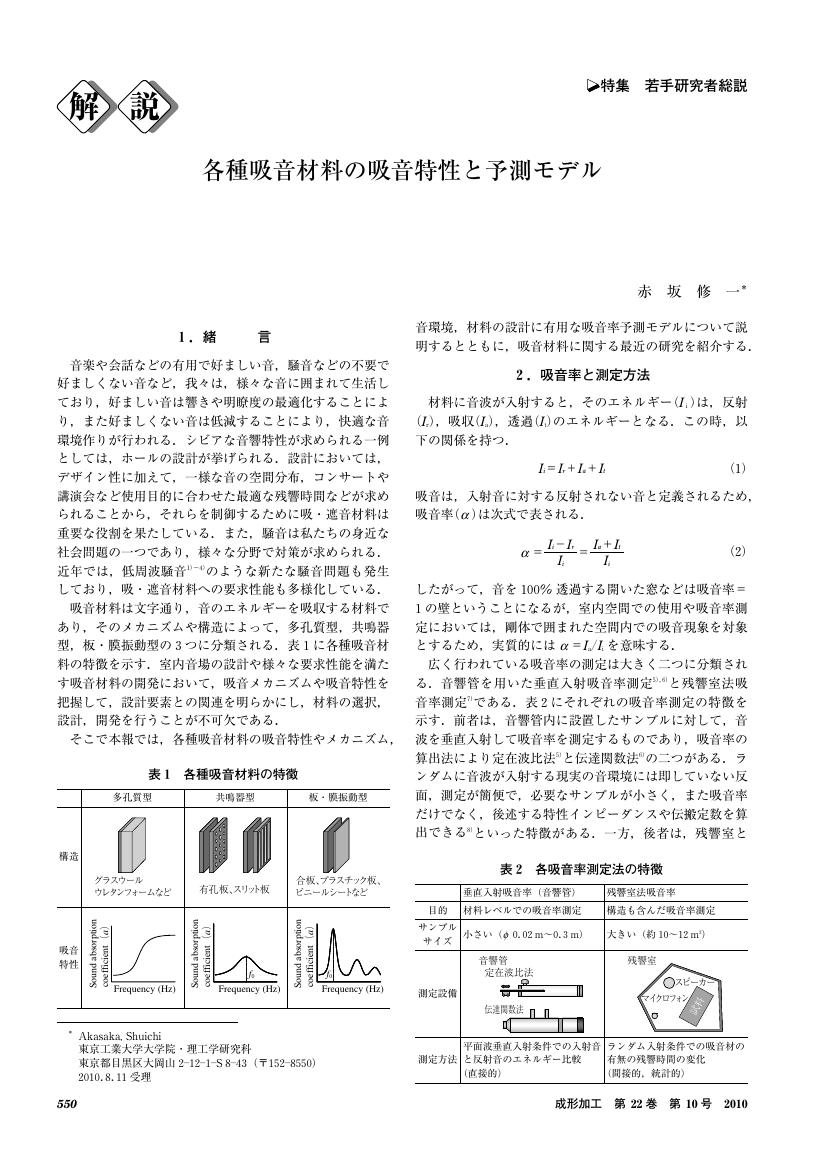

1 0 0 0 OA 各種吸音材料の吸音特性と予測モデル

- 著者

- 赤坂 修一

- 出版者

- 一般社団法人 プラスチック成形加工学会

- 雑誌

- 成形加工 (ISSN:09154027)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.10, pp.550-555, 2010-09-20 (Released:2021-01-25)

- 参考文献数

- 41

1 0 0 0 海軍 = The navy

1 0 0 0 海軍 = The navy

1 0 0 0 海軍 = The navy

1 0 0 0 OA レセルピン投与による線維筋痛症モデルラットにおける骨格筋の組織学的変化

- 著者

- 宮原 謙一郎 若月 康次 坪島 功幸 太田 大樹 片野坂 公明 水村 和枝 西条 寿夫 田口 徹

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- pp.12243, (Released:2022-08-05)

- 参考文献数

- 25

【目的】線維筋痛症は広範囲の痛みを主訴とする慢性疾患であるが,痛みの主たる発生源である筋組織内の変化は十分に特徴づけられていない。本研究では,線維筋痛症モデルラットを用いた組織学的解析からこの点の解明を試みた。【方法】7~9週齢の雄性SDラットに,生体アミンの枯渇剤であるレセルピンを投与し線維筋痛症モデルを作製した。モデル動物の下腿筋標本において,壊死線維や中心核線維の有無,筋湿重量や筋線維横断面積の変化を観察・定量化した。【結果】モデル動物では,壊死線維や中心核線維は観察されなかったが,筋湿重量が顕著に低下し,筋線維横断面積が顕著に減少することがわかった。【結論】本研究ではレセルピン投与による線維筋痛症モデルラットの筋内に生じる組織学的変化を明らかにした。得られた結果は難治性疼痛である線維筋痛症のメカニズム解明に繋がる基礎的知見であり,同疾患に対する理学療法アプローチの確立に有用であると考えられる。

1 0 0 0 OA 他者との運動実施が高齢者の運動継続に及ぼす影響:基本属性および外向性との交互作用の検証

- 著者

- 太田 幸志 原田 和弘 増本 康平 岡田 修一

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- pp.12221, (Released:2022-08-05)

- 参考文献数

- 40

【目的】他者との運動実施が高齢者の運動継続に望ましい影響を与えるかと,この影響の強さは基本属性や外向性(性格の1側面)によって異なるかを検証した。【方法】神戸市灘区で計3回の質問紙調査(事前,1年後,3年後)を実施した。1年後の運動継続は434名を,3年後の運動継続は380名を分析対象とした。【結果】重回帰分析の結果,事前調査で他者と運動を実施していることは,1年後と3年後の運動継続へ有意に影響していなかった。他者との運動実施と基本属性や外向性との交互作用項のうち,仕事の有無との交互作用が3年後の運動継続へ有意に影響していた。層別解析の結果,統計的に有意でなかったが,仕事をしている者のほうが,他者との運動実施による好影響を受けやすい傾向にあった。【結論】本研究では,仕事状況によって影響の強さは異なる可能性があるものの,他者との運動実施が運動継続に及ぼす影響は限定的であることが示唆された。

1 0 0 0 OA 肩関節周囲炎に起因する臨床症状および活動制限の性差

- 著者

- 松下 健 田中 誠也 白川 絢日 宮本 聖也 岡田 麻央 辻本 昌史 鈴木 啓介 中島 浩敦

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- pp.12256, (Released:2022-08-09)

- 参考文献数

- 41

【目的】診療記録を用いて肩関節周囲炎における臨床症状および日常生活動作(以下,ADL)や手段的日常生活動作(以下,IADL)の特徴の性差について検討した。【方法】肩関節周囲炎と診断され理学療法を実施した片側罹患例45名(男性17名,女性28名)を対象として,理学療法開始時点での患者背景情報および身体機能検査,画像検査,Shoulder36(以下,Sh36)について解析した。【結果】夜間痛の有無,患側Range of Motion(ROM)の外転,握力,臼蓋上腕角,上腕骨頭径について男女間で有意差を認めた。Sh36においては,36項目中17項目で女性が有意に低値であった。Sh36のドメインでは,健康感を除いた5項目で女性が有意に低値であった。【結論】肩関節周囲炎の日常生活への影響に性差がある可能性が示唆された。肩関節周囲炎に起因するADL・IADL制限に対しては性別を考慮した評価が必要と考える。

1 0 0 0 OA 臼蓋形成不全による二次性変形性股関節症患者に対し理学療法を施行した際の経過分析

- 著者

- 平尾 利行 山田 拓実 妹尾 賢和 白圡 英明

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- pp.12197, (Released:2022-08-09)

- 参考文献数

- 50

【目的】二次性変形性股関節症患者(以下,股OA)に対し理学療法を実施した際に病期によって疼痛,日常生活動作(以下,ADL),身体機能の経時変化に差があるかを明らかにすること。【方法】二次性股OA患者をKellgren/Lawrence分類Grade 1(以下,KL1)群14名,Grade 2(以下,KL2)群20名,Grade 3(以下,KL3)群16名に分類し理学療法を行った。疼痛,ADL, 身体機能を測定し3ヵ月の経過を分析した。【結果】3ヵ月を通じKL3群は疼痛が強く,ADLと身体機能は低下していたが,KL分類に関わらず3ヵ月間で改善を認めた。年齢調整後の屈曲,外転,内旋ROMはKL3群が低値を示し,このうち内旋ROMは3ヵ月間で有意な変化を認めなかった。【結論】二次性股OAに対し理学療法を実施した際,3ヵ月間の疼痛,ADL, 身体機能の経時変化は病期に関わらず改善を示す。