1 0 0 0 OA 異性装研究 : 近代フランスにおける服飾の社会表象(第4回講演)

- 著者

- 新實 五穂

- 出版者

- 大阪府立大学女性学研究センター

- 雑誌

- 女性学連続講演会 (ISSN:18821162)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.71-100, 2010-03

第14期女性学連続講演会「ジェンダーを装う」の第4回講演

1 0 0 0 筑後川五十年史

- 著者

- 建設省九州地方建設局筑後川工事事務所 編

- 出版者

- 建設省九州地方建設局筑後川工事事務所

- 巻号頁・発行日

- 1976

1 0 0 0 OA 有機農業者の健康実態および有機農業の生体影響に関する研究 (3年間のまとめ)

- 著者

- 若月 俊一

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.613-619, 1995-11-30 (Released:2011-08-11)

農薬の生体影響の国際的評価では, カリフォルニア州食品農業局の農薬作業による中毒事例の報告と, 日本の人口動態統計調査を対比し, 評価・検討を行なった。その結果, 従業中の中毒例はカリフォルニア州が多かったが, 死亡例は日本が多く, 重大な健康障害が発生していることが判明した。有機農法と慣行農法で生産された農産物 (ニンジン, ホウレンソウ, 米) に含まれるビタミンやミネラルを測定しその違いを調べた。その結果, ニンジンと米ではNとMnが有機農産物で有意に低く, ホウレンソウではP, Mg, Cu, Zn, Bの含有量が有意に高かった。また, 化学肥料使用の土と有機農法の土の保水力や保肥力を実験的に調査した。その結果, 有機農法の土が両方とも強かった。一般に有機農業実践者は, 緑黄野菜や有機農産物を多く摂る機会があり, その結果, ガン予防に関連の深い血中カロチンが高くなると考え, 血中カロチン濃度を農村住民約500人について測定した。男女ともカロチンを多く含む芋類や乳製品の摂取と血中カロチン濃度に明らかな相関が認められたが, 農薬散布者と非散布者では特に血中カロチン濃度に差は認められなかった。有機農業者の健康調査では, 健康や節制に気を使い, 異常なし, 心配なしが多かった。富山県の1988~92年の農薬中毒90例の検討では, パラコートによる自殺例は減少傾向にあった。また, 富山県と中国の河南省の2県の農薬中毒の実態を比較した。中国の特徴は中毒年齢が低い, 死亡率は低い, 水や食品に残留した農薬によって中毒が発生しているなどであった。農業従事者における有機リン系農薬の生体影響を血漿男コリンエステラーゼと腎尿細管機能を指標として検討した。その結果, 尿中BMGが農薬使用者に高く, また, 急性有機リン中毒患者では腎尿細管の機能障害が起こっていた。有機リン系殺虫剤の大量暴露を受ける白蟻駆除作業者では対照群よりSCE頻度が有意に増加し, 有機リン系殺虫剤の変異原性が指摘された。また, リンパ球サブセットでは, 農作業者と白蟻駆除作業者の免疫担当細胞の減少が対照群より有意に認められた。農業化学物質の有機塩素剤人体内残留は, 母乳, 血液, 脂肪組織で依然と続いており, その残留値はいずれもここ数年横這い状態である。アセフェートと他の2種農薬による相乗作用効果を動物実験で調べると, アセフェート添加群でChE活性が低下し, 病理組織学的には, 3種混合でもっとも強い変化が肝臓と腎臓に認められた。

1 0 0 0 OA 農作業による健康障害 特に農作業事故と農業中毒

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.6, pp.690, 2018 (Released:2018-05-02)

1 0 0 0 OA 「専門的教育職員」の人事制度をめぐる問題に関する一考察

- 著者

- 佐藤 晴雄

- 出版者

- 日本教育制度学会

- 雑誌

- 教育制度学研究 (ISSN:2189759X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1994, no.1, pp.155-173, 1994 (Released:2019-09-19)

- 著者

- 渡邉 文雄 美藤 友博 薮田 行哲 飯田 麻友 馬場 泰弘 上田 央

- 出版者

- 公益社団法人 日本ビタミン学会

- 雑誌

- ビタミン (ISSN:0006386X)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.8, pp.510, 2017 (Released:2018-08-31)

1 0 0 0 OA 老後生活費への不安感に関する定量的分析

- 著者

- 谷口 豊 大塚 忠義

- 出版者

- 公益財団法人 生命保険文化センター

- 雑誌

- 生命保険論集 (ISSN:13467190)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.210, pp.67-92, 2020-03-20 (Released:2022-03-18)

- 参考文献数

- 32

1 0 0 0 OA 脳と意識(脳のダイナミクスと意識,複雑系5)

1 0 0 0 OA 長距離通信網としての無裝荷ケーブルと裝荷ケーブルとの經濟比較

- 著者

- 松前 重義 篠原 登

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.544, pp.978-986, 1933-11-10 (Released:2008-11-20)

- 参考文献数

- 6

長距離通信網としての無裝荷ケーブルと裝荷ケーブルとの經濟比較を行つたものであつて,無裝荷ケーブルは裝荷ケーブルに比し建設費及び維持費共に經濟的となる事を述べてゐる。更に通信施設に對する經濟比較の基準を説明し社會的意義より見るも無裝荷ケーブルは最も優秀なる通信回線方式である事を述べてゐる。

1 0 0 0 OA 【ライフサイクルエンジニアリング専門委員会】 ライフサイクル設計の研究動向

- 著者

- 梅田 靖 高田 祥三

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.10, pp.1113-1116, 2010-10-05 (Released:2011-04-05)

- 参考文献数

- 5

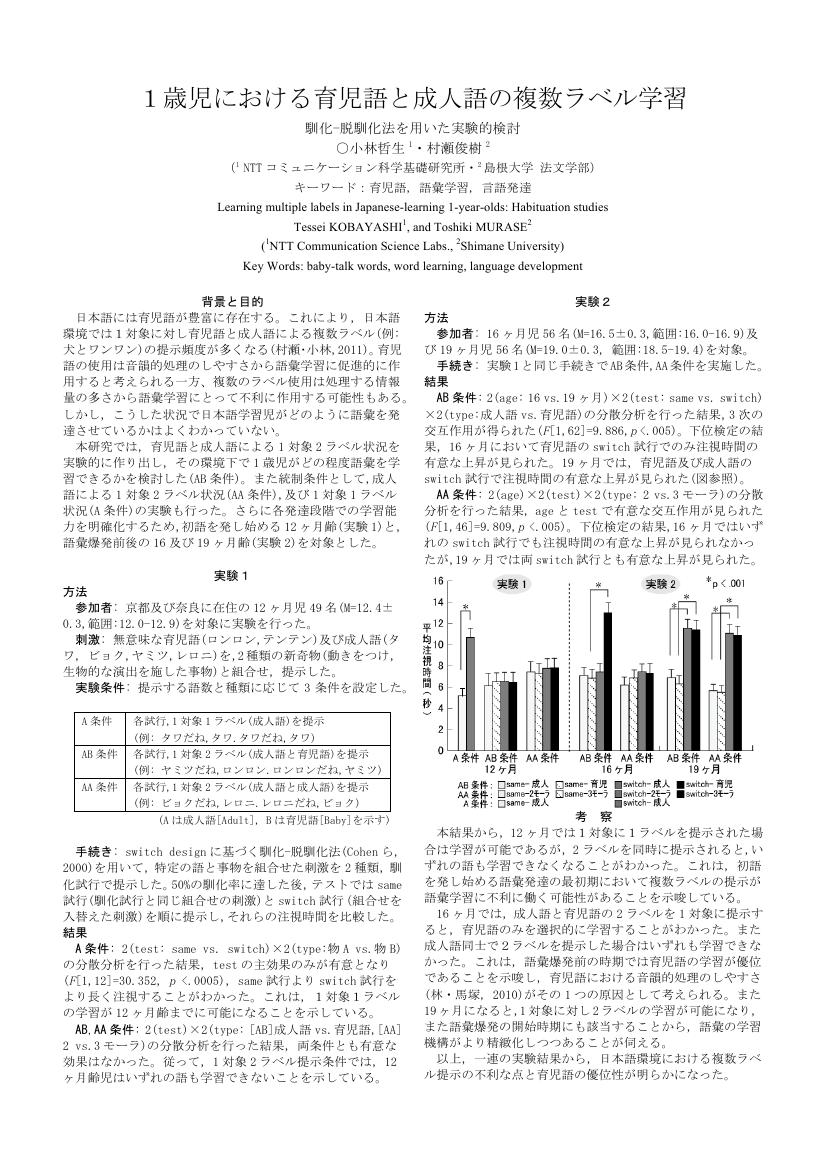

1 0 0 0 OA 1歳児における育児語と成人語の複数ラベル学習

- 著者

- 小林 哲生 村瀬 俊樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第76回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2AMC01, 2012-09-11 (Released:2020-12-29)

1 0 0 0 OA 中将姫説話の近世演劇化 : 土佐浄瑠璃「中将姫」を中心にして(水野弥穂子教授記念号)

中将姫説話が江戸時代にどのように演劇化されていったかを、土佐浄瑠璃「中将姫」を中心にして考えてみたい。中将姫は当麻寺の曼陀羅の制作者として鎌倉時代以来喧伝されてきた女性である。その説話は、縁起・絵解き・絵巻などとなって、当麻寺の宣伝に一役を担って、大衆の間に根を下ろしていった。中世においては、物語化されてお伽草子となり、さらにこれが劇化されて、能にも作られている。江戸時代を迎えて、中将姫説話は、歌舞伎や浄瑠璃に仕組まれて、変貌しながら大衆の中に浸透していったのである。その変貌の様相に、中世説話の近世演劇化の実態を跡づけることができるように思われる。

1 0 0 0 OA 墓地をめぐる行政の力と村の意思 中国東北地域の朝鮮族村を事例に

- 著者

- 林 梅

- 出版者

- 社会学研究会

- 雑誌

- ソシオロジ (ISSN:05841380)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.51-67,187, 2012-02-29 (Released:2015-05-13)

- 参考文献数

- 14

Based on a case study of an ethnic Korean village, this paper examines how villagers and the village committee reacted to the conflict between local practices and government policy concerning interment in the context of land use policy. Conventional studies on Chinese villages have mainly focused on the dysfunctional nature of the village structure and the self-governance of the Han Chinese, the majority ethnic group. While these studies have sought to illuminate the possibility of self-governance for villagers, they have disregarded village structures and the particularities of ethnic minority groups vis-à-vis the multi-ethnic nation of China. Based on this assumption, this paper focuses on the funeral services of ethnic Koreans. In particular, it examines villagers’ management of burial sites and the religious beliefs and practices of villagers in their everyday lives. By comparing the outcomes of this research with conventional studies of Han Chinese, this paper aims to contribute to Chinese village studies as a whole. There are three positions regarding interment reform in the village. First, the attempts of the government to implement policy for burial reform; second, the position of the committee of senior villagers, who represent the will of all the villagers to continue to pursue a life based on their own tradition; and finally, the village committee which has to mediate between the different opinions of the villagers and the local government, and carry out the policy smoothly by means of practical interpretation of the policy. The examination of the relationships between these three positions illuminates the transformation of land management and the conventional funeral services that were part of the villagers’ everyday practices and based on their needs. It also explains how village committee members, who are both members and administrators of the local community, flexibly interpret government policy. As a result it will be asserted that the existence of the tripartite relationships, as above, increases the possibility of the self-governance of villagers as well.

1 0 0 0 OA 当院における過去3年間のインフルエンザ予防接種の効果の検討

- 著者

- 大林 浩幸 原田 武典 平井 房夫 松下 次用 古田 悟 佐々木 明 野坂 博行 山瀬 裕彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.5, pp.749-755, 2006 (Released:2006-03-28)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 1

今回,インフルエンザワクチン予防接種とインフルエンザ発生状況を調査し,高齢者を中心に,実際に予防接種の効果があったかを検討した。 平成14年度,15年度,16年度の3年にわたり,当院にて(1)インフルエンザ予防接種を実施した全患者,(2)鼻腔スワブ法の迅速検査を実施した全患者,(3)インフルエンザと診断された全患者,の各々をレトロスペクティブに調査した。 平成14年,15年,16年度と,年ごとに予防接種者数は増え,65歳以上がその70%以上を占めた。インフルエンザ発症患者の平均年齢は,平成14年度,15年度,16年度で各々42.9±21.3歳,34.9±20.4歳,45.4±20.2歳であり,高齢患者層と比較し,若・中年齢層のワクチン未接種者の発症を多く認めた。一方,高齢患者層では,ワクチン既接種にかかわらず発症した患者があった。 ワクチン接種率の高い高年齢者層では,インフルエンザ発症が少なく,その予防効果を認めた。一方,高齢患者において,ワクチン既接種にもかかわらず発症する例があり,注意すべきである。

- 著者

- 上野 美智子 広瀬 信雄

- 出版者

- 山梨大学教育人間科学部障害児教育講座

- 雑誌

- 山梨障害児教育学研究紀要 = 山梨障害児教育学研究紀要 (ISSN:24329096)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.110-119, 2014-02-01

1 0 0 0 人の意思決定を操る技術のELSIマッピング作成の企画調査

- 著者

- 中澤 栄輔

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 戦略的な研究開発の推進 戦略的創造研究推進事業 RISTEX(社会技術研究開発)

- 巻号頁・発行日

- 2021

人の意思決定を操る技術は既存の人間のあり方や行為に影響するため、産業化のレギュレーションを含めELSIの検討が要請される。脳科学技術の社会受容と人間性への影響に関する研究開発プロジェクトを見据え、脳刺激法のDo It Yourself使用、ニューロフィードバックによる情動操作、ニューロマーケティングを対象技術として、技術開発研究者・企業への半構造化インタビューを通じて、人の意思決定を操る技術の個人的(自発性、プライバシー、リスク)・公共的(公平性、アドボカシー、リテラシー、社会受容性)・産業・文化的(収益性、国際的優位性、文化的特異性)価値を巡る問題を抽出し、ボトムアップ的にELSIマッピングを作成し、今後検討するべき論点と仮説を提示する。