1 0 0 0 IR 『萬葉代匠記』の思想

- 著者

- 大谷 雅夫 大谷 雅夫

- 出版者

- 奈良女子大学古代学・聖地学研究センター

- 雑誌

- 第15回若手研究者支援プログラム :近世萬葉学: 契沖を中心に: 報告集

- 巻号頁・発行日

- pp.15-38, 2020-03-20

本文ファイルは2021年1月1日に公開

1 0 0 0 OA マタニティーブルーズと産後うつ病の文化的構築

- 著者

- 松岡 悦子 Etsuko Matsuoka

- 出版者

- 国立民族学博物館

- 雑誌

- 国立民族学博物館調査報告 = Senri Ethnological Reports (ISSN:13406787)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, pp.155-171, 2009-03-31

1 0 0 0 OA 遠隔保育ロボットを用いた Toddler層乳幼児の言語発達支援システムの提案

- 著者

- 三木 晴子 阿部 香澄 堀井 隆斗 長井 隆行

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.185-188, 2021 (Released:2021-03-24)

- 参考文献数

- 5

This paper proposed a developmental support system of toddlers' language skills by using a telepresence childcare robot. The childcare robot can attract toddlers' attention during interaction based on its actions. This ability is a significant advantage that differs from static devices (i.e., tablet). Our system and robot played language quizzes with toddlers to collect developmental information about toddlers' language skills. They made reports for a childcare worker to help their assessment in the visiting support program. Experimental results showed that our system has the potentials to evaluate toddlers' language development quantitatively and support childcare workers in the visiting program.

1 0 0 0 新しいコミュニケーション論の基礎--伝わらないこと

- 著者

- 新井 克弥

- 出版者

- 宮崎公立大学

- 雑誌

- 宮崎公立大学人文学部紀要 (ISSN:13403613)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.1-16, 2004

これまでコミュニケーション論において焦点をあてられてきたのは情報の伝達的側面であった。どのような方法によれば相手に情報が伝わるかを課題に、機械における情報伝達プロセスをシミュレートする形で検討がなされてきた。だが、情報化社会が進展する今日、このような戦略は有効性を失いつつある。情報が膨大化、価値観が多様化することで、人間間の情報伝達においては情報が正確には伝わらないことが基本となってしまったからだ。それでも人間はコミュニケーション動物であり、いかなる形であれ他者と関わりあい続ける欲求がなくなることはない。本論ではF.マルチネの、コミュニケーション機能のオルタネティブである表出的側面についての議論を検討することで、情報が伝わらない現代人における新しいコミュニケーションの有り様を提示している。

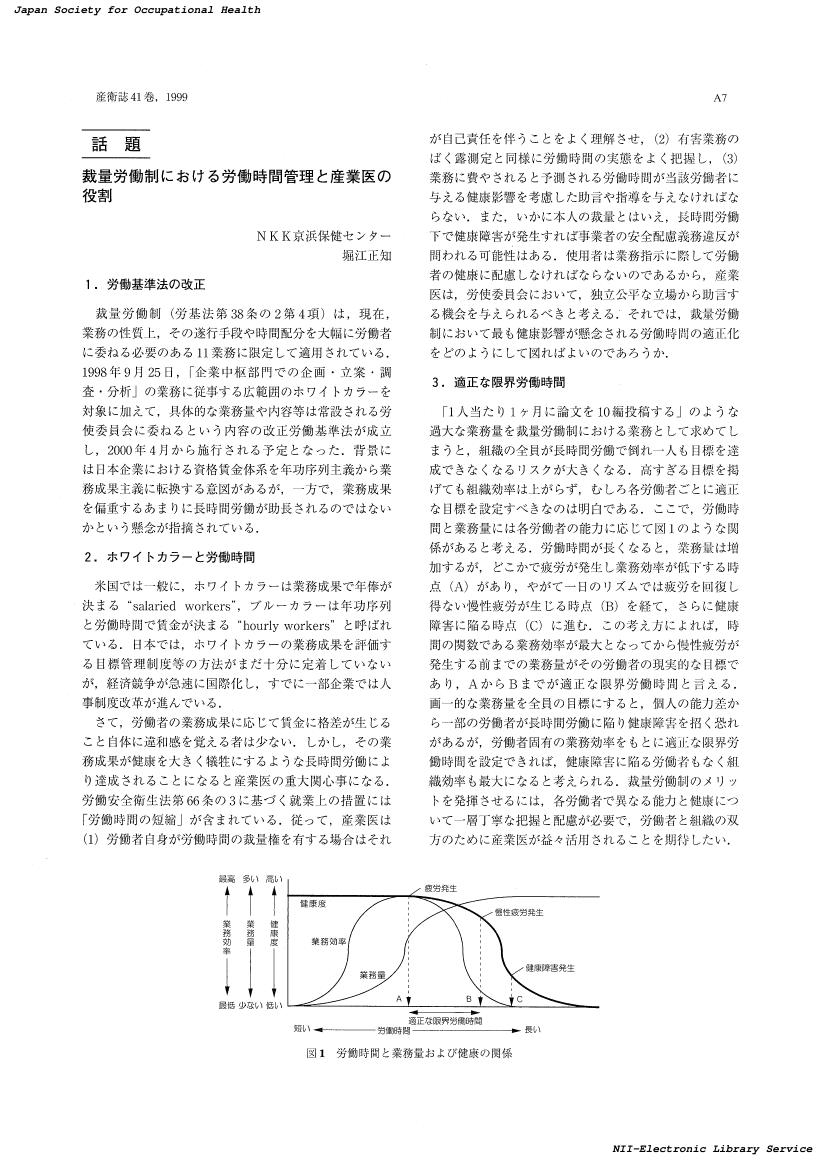

1 0 0 0 OA 裁量労働制における労働時間管理と産業医の役割

- 著者

- 堀江 正知

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.A7, 1999-01-20 (Released:2017-08-04)

- 著者

- 小田切 優子 大谷 由美子 高宮 朋子 井上 茂 林 俊夫 石井 香織 下光 輝一

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.Special, pp.671, 2006-05-09 (Released:2017-10-05)

1 0 0 0 OA 交代制・裁量労働制のもつリスク評価と低減対策

- 著者

- 酒井 一博

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.Special, pp.168-169, 2002-03-20 (Released:2017-08-04)

1 0 0 0 OA 「新しい自律的な労働時間制度」に関する Health Impact Assessment

- 著者

- 藤野 善久 松田 晋哉

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.45-53, 2007 (Released:2007-04-11)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 3 3

「新しい自律的な労働時間制度」に関するHealth Impact Assessment:藤野善久ほか.産業医科大学公衆衛生学教室―本研究では現在,厚生労働省等で議論が進められている「新しい自律的な労働時間制度」いわゆるホワイトカラーエグゼンプション制度の導入に関して,Health Impact Assessment(HIA)を実施した.このHIAでは,the Merseyside modelに基づいてrapid HIAと呼ばれる方法で実施した.新制度の健康影響評価にあたっては,専門家の判断に基づいて,生じる可能性のある健康影響を,良い影響,悪い影響とともに抽出した.次に,インターネット又はPubMedを利用して文献等を収集し,抽出された健康影響に関するEvidenceの評価を行った.さらに利害関係者の意見を分析するため,インターネット上において,新しい自律的な労働時間制度に関する意見を公表している団体の検索を行い,6団体が抽出された.長時間労働は専門家および利害関係者らの間で最も懸案された健康影響であった.また,新しい自律的な労働時間制度によって,不規則な労働パターンが増えることが予想された.不規則な労働パターンによる健康影響として,睡眠障害,ストレス,心血管系疾患などのリスク増加が挙げられる.さらに,このような不規則勤務による家族機能や社会生活への影響も指摘された.一方,自律的な労働時間制度によって,裁量度の範囲が広がることで,ストレスが緩和されることが期待される.さらに,自律的な労働時間制度によって仕事と生活の調和が向上することや,またこれまで労働市場において雇用を得る機会が少なかった障害者や育児中の女性などに雇用機会が広がる可能性が示唆された.しかしながら,現行の裁量労働制やフレックスタイムなどよりもさらに効果があるかどうかは不明である.本研究では自律的な労働時間制度に関するHIAを実施し,包括的な健康影響を示した.これらのHIAが関係諸機関における制度の検討に資することを期待する. (産衛誌2007; 49: 45-53)

- 著者

- 松中 久儀

- 出版者

- 金沢大学教育学部

- 雑誌

- 金沢大学教育学部紀要 教育科学編 (ISSN:02882523)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.p161-173, 1991-02

- 著者

- 杉本 一敏

- 出版者

- 早稲田大学法学会

- 雑誌

- 早稲田法学 (ISSN:03890546)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.3, pp.297-306, 2002-03-20

1 0 0 0 IR オセロの性格とイアーゴーの戦略

- 著者

- Yoshida Kenji 吉田 兼次

- 出版者

- 沖縄外国文学会

- 雑誌

- Southern review : studies in foreign language & literature (ISSN:09136754)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.6-19, 1990-12

シェークスピアの悲劇『オセロ』の筋書は、ムーア人の将軍オセロが、彼の旗手であるイアーゴーの謀略にはまり、妻のデスデモーナが副官のキャシオと密通していると信じ込み、逆上してデスデモーナを暗殺してしまう。そして、オセロ自身も、後に謀略が発覚したとき、自害する、というものである。このような「だまし」を成立させるためにシュークスピアはどのような仕掛けをしたのだろうか。多くの研究家が、その成立をオセロの性格と、イアーゴーの戦略にあると見ているが、その二つの要素についてこれまでの研究が見落としてきた点がいくつかあるように思われる。本稿においては、それらの点を指摘しながら、オセロの性格、そして、彼の精神の崩壊をもたらしたイアーゴーの戦略を再分析した。オセロの性格の中心には外見を現実と思ってしまう性癖があり、それは、彼のうわベを重んじる性格、ひいては、社会が評価するものを身に付け、その承認を得たいという願望となって表出している。その願望は強く、彼の存在自体もその願望を成就できるか否かにかかっているほどである。軍人としての成功も、白人のデズデモーナの愛を勝ち得ることも、ヴェニスで偏見の対象となっているムーア人の彼にとっては社会に認められる手段である。そのようなオセロの存在のあり様をイアーゴーは見抜いており、彼は攻撃をオセロのその承認願望に向ける。イアーゴーは、最初は抽象的な言述、そして、オセロの精神状態が悪化するのに応じて、具体的なイメージや直接話法というふうに言葉を駆使し、オセロをして、彼がムーア人であるが故にデズデモーナはキャシオの下に走ったと信じ込ませる。社会の承認のシンボルであるデズデモーナが'不義をした'ということと、社会から敵視されている自分の素性を意識することとなったオセロは、社会から拒絶されたと思い込み、そういう事態の'原因'となったデズデモーナを絞殺する。イアーゴーの嘘が発覚したとき、デズデモーナを殺害したことで、今度は真に社会から拒絶されたと思い、生きていることの意味を失い、オセロは自殺する。以上を、「だまし」成立の理論として説明した。

1 0 0 0 OA 遊仙屈雑験

- 著者

- 長田 夏樹

- 出版者

- 日本中国語学会

- 雑誌

- 中国語学研究会会報 (ISSN:18846041)

- 巻号頁・発行日

- vol.1954, no.24, pp.21-25, 1954 (Released:2011-03-08)

- 著者

- Matuzawa Takeo

- 出版者

- 東京帝国大学地震研究所

- 雑誌

- 東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University (ISSN:00408972)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.231-235, 1944-03-15

Tikaku no yo na Zyuryoku no Ba ni aru Baisitu dewa Entyoku-hoko to Suiheihoko to dewa Kotogara ga tigau kara Ihosei wo simesu de aro koto ga kangaerareru. Kono yona Baai no Ihosei wa Dansei-keisu ni taisite wa Ropposyokei no Kessyo no Baai ni naru to kangaerareru. Ippan no Kessyotai no Naka dewa mitori no dokuritu ni tutawaru koto no dekiru Nami ga atte sono Sindo-hoko wa tagai ni suityoku de aru koto wa wakatte iru ga, ima kari ni Ropposyotai de aru Beryll no Rei wo totte miru to sono Naka no Nami no Arisama wa Fig.1 ni simesu yo ni naru. Kyokusen I, II, III wa soresore mitari no Nami no Hamen wo arawasite ori Yazirusi no Hoko wa sindo no hoko wo arawasite iru. I de arawasareru Nami wa Somitu-ha ni tikai Seisitu no mono de ari, II oyobi III de arawasareru Nami wa Yozire-Nami no Seisitu ni tikai mono de aru.

1 0 0 0 海峡を越える巫俗 (青森県南部地方巫女習俗調査(第2次報告))

- 著者

- 小山 隆秀

- 出版者

- 青森県立郷土館

- 雑誌

- 青森県立郷土館調査研究年報 (ISSN:03851230)

- 巻号頁・発行日

- no.31, pp.85-88, 2007-03

1 0 0 0 IR 書評と紹介 畠山篤著『岩木山の神と鬼』 (60周年記念)

- 著者

- 小山 隆秀

- 出版者

- 弘前大学國史研究会

- 雑誌

- 弘前大学国史研究 (ISSN:02874318)

- 巻号頁・発行日

- no.141, pp.99-104, 2016-10

- 著者

- 岩谷 宏

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.145-150, 1995

複数の章〜節等から成る比較的長い論文等の執筆を支援する,アウトラインプロセッサと呼ばれるソフトウェアを紹介するとともに,それにほぼ相当する機能を,ワードプロセッサやエディタなどの一般的な執筆用ソフトの使い方の工夫により実現できる,と主張。また,執筆活動を支援する個人用データベースは,カード型など一定形式を遵守するものよりは,任意のメモなどから成る非定型な原文データベースと最新の情報検索テクニックを併用するほうが,自由度や柔軟性があってよい,と説く。

1 0 0 0 OA 新規ハイブリッドゲルによる透光性断熱材料の開発

1 0 0 0 有機無機ハイブリッドエアロゲルを基材とする多用途断熱材の開発

- 著者

- 中西 和樹

- 出版者

- 京都大学

- 雑誌

- 戦略的な研究開発の推進 戦略的創造研究推進事業 ALCA(先端的低炭素化技術開発) 技術領域

- 巻号頁・発行日

- 2010

革新的断熱材料ポリメチルシルセスキオキサン(PMSQ)キセロゲルは、高分子発泡体やグラスウールなどの従来材料に比べ2倍の断熱性能と可視光透過性をもっています。これまでのALCA研究において、ボトルネックであった断熱材料の曲げ強度を向上させることに成功しました。 本プロジェクトでは、粒状キセロゲルの作製プロセスや成膜プロセスの確立とPMSQキセロゲルの更なる材料強度、断熱性能の向上を目指しています。

1 0 0 0 OA 性差別は、なぜ、なくならないか 市場経済とジェンダー

- 著者

- 篠原 三郎

- 出版者

- 社会文化学会

- 雑誌

- 社会文化研究 (ISSN:18842097)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.48-53, 2005 (Released:2020-03-15)

1 0 0 0 潜水浮防波堤周りの海浜流場と海浜地形変化に関する研究

- 著者

- 村上 宗隆 水谷 法美 岩田 好一朗 下田 直克

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 海岸工学論文集 (ISSN:09167897)

- 巻号頁・発行日

- no.38, pp.426-430, 1991