1 0 0 0 IR 盟友・山崎先生とのこと (山崎徹教授定年退職記念号)

- 著者

- 佐野 栄一

- 出版者

- 流通経済大学法学部

- 雑誌

- 流通経済大学法学部流経法學 (ISSN:1347281X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.7-11, 2017-02

1 0 0 0 形成的評価としての「人生すごろく」:生徒の作品分析から

- 著者

- 中村 真理子 永田 智子

- 出版者

- 日本家庭科教育学会

- 雑誌

- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.57, 2014

【背景と目的】<br> 2009年告示学習指導要領における改善の基本方針,及び学習指導要領解説家庭編から,家庭科教育において“生涯を見通す視点を明確にし,一生の中で家族や生活の営みを総合的にとらえる力”が求められていることがわかる。<br> 一方,学習内容は大して減っていないにもかかわらず,必修科目の主流は2単位の「家庭基礎」であり,家庭科の授業時間は半減したといえる。そこで,学習内容の関係性を高めて一連の流れをつくり,少ない時間ながら内容の濃い授業にするために,ライフデザインを「家庭基礎」の主軸に据えることにした。ライフデザインとは多様な夢や目標を考えることで,生活設計に該当する。<br> 「家庭基礎」の学習内容をライフデザインで包括するために,年度当初の単元「自分の生き方と家族(以降「導入単元」とする)」で,ライフデザインに直接関わる授業を実施し,生徒一人ひとりに「人生すごろく」を作成させる。この「人生すごろく」をベースとして,導入単元以降の授業を展開しようという計画である。<br> 本研究では,導入単元の効果を検証するとともに,その後の授業に生かす課題を把握するため,すなわち形成的評価のために,生徒が作成した「人生すごろく」を分析することとした。<br>【方法】<br> 導入単元において作らせた3クラス118人の「人生すごろく」を分析・評価した。<br>【結果と考察】<br> 導入単元の指導目標には「生涯発達の視点」「各ライフステージ課題の認識」「青年期の課題の理解」等があり,これらが達成されたかをみた。ほぼ全員ライフイベントを10以上あげ,分岐を設けていた。悪いこと(アクシデント)については,学生特有の留年や受験失敗等や日常起こりうる嫌なことが多かった。良いことに比べて記入が少なく,また分岐も乏しかった。人生にはどんなアクシデントが潜んでいるか,より現実的に「自分の将来」を考える必要がある。そこで「家庭基礎」のまとめの単元で,もう一度この人生すごろくを振りかえらせ,起こりうるアクシデントについて考えさせる必要がある。<br> ゴールは生徒に自由に設定させた。死を想定している生徒が27%,老年期を想定している生徒が48%であった。これらを合わせると75%の生徒が自分の老年期の生き方まで思いめぐらすことができたと考えられる。成人期までで終わった生徒については高齢者福祉の単元で補充する必要がある。<br> 青年期の課題である進学や就職はほぼ100%記入されていた。また,成人期の発達課題については,結婚が86%,「親になること」は70%の生徒が記入していた。そこで,単元目標はほぼ達成できたと考えられる。しかし,残り30%の生徒が親になることを想定できていないことが明らかになった。保育の単元で補う必要がある。<br> ライフイベントやすごろくのコマの設定等から,具体的に生徒の職業観・恋愛観・結婚観・家族観などを認識できた。「結婚や出産したら仕事は辞めるのが当たり前」と考える女子生徒が多かった。ジェンダー等について授業で説明したにもかかわらずこのような結果となり,性別役割分業意識の根強さが明らかとなった。<br>【まとめ】<br> 「人生すごろく」の分析から,導入単元の目標を達成できたことがわかった。さらに生徒の作品を詳細に分析することによって,「家庭基礎」各分野における指導に生かすための課題を把握できたことから,「人生すごろく」が形成的評価として活用できることがわかった。

- 著者

- 舘野 正 伊東 伸孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 計算力学講演会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2001, pp.489-490, 2001

1 0 0 0 科学新興社モノグラフ

- 出版者

- 科学新興社

- 巻号頁・発行日

- 1966

1 0 0 0 OA フランス革命における暴力とジェンダー ──バスチーユ攻撃とヴェルサイユ行進を中心に──

- 著者

- 鳴子 博子

- 出版者

- 中央大学経済研究所

- 雑誌

- 中央大学経済研究所年報 (ISSN:02859718)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.385-405, 2018-10-10

人民の歴史家ミシュレは1789年のバスチーユ攻撃とヴェルサイユ行進を「男の革命・女の革命」と呼んだ。本稿は,ルソーの革命概念と性的差異論という独自の視座からこれら2つの民衆の直接行動,暴力行使を対比的に分析することを通して,フランス革命最初期における暴力とジェンダーの関係を新しい形で浮かび上がらせようとする試みである。ヴェルサイユ行進では,6-7000人からなる武器を携えた女性集団が,家族の生活領域を飛び出して公的空間に現れ出てパンを要求し国王をパリに連れ戻した。バスチーユ攻撃に見られる男性集団の暴力とヴェルサイユ行進の女性集団の暴力との差異はどこにあるのか。ヴェルサイユ行進は,フランス革命の進展にいかなる貢献をなしたのか。18世紀末に行われた,能動化した女性たちによるこの稀有な直接行動は,人類史上どのように位置づけられるだろうか。本稿は,フランス革命における暴力および暴力と道徳の関係を追究する論考の最初の論文である。

- 著者

- 酒本 絵梨子

- 出版者

- 日本スポーツ社会学会

- 雑誌

- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.65-77, 2012-09-30 (Released:2016-09-06)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 2

本研究の目的は、「共振」という概念が持つ、スポーツ独特の社会関係における「楽しさ」を理解する上での重要性を、チクセントミハイが提唱した、「流れ」=「フロー(Flow)」という概念と「引き込み現象」の概念を統合させることで、明らかにしていくことである。 「引き込み現象」とは、異なった周期を持ったリズムがその周期を一致させる現象であり、自然界や人のコミュニケーションにおいて見ることができる。 この「引き込み現象」をクラーゲスのリズム論から見てみると、「共振」という広い概念として捉え直すことができる。亀山によれば、「共振」とは、日常の制約から脱して生命のリズミカルな脈動の中に入ることを意味し、ここに音楽やスポーツの活動でリズムに乗るときに襲う「楽しさ」の由来があるという。 チクセントミハイはこの「楽しさ」を「流れ」=「フロー」という概念で説明している。このフローの概念は個人的な心理的な状態を表すことでその「楽しさ」を捉えており、個人的な挑戦を超えた、集団スポーツを含んだスポーツで得られる「楽しさ」は捉えきれないという弱点を持っている。しかし、フローの概念をリズムの「共振」として捉えるならば、集団スポーツにおける「楽しさ」を「共同性の次元のフロー」として見る視点が与えられる。

- 著者

- 安部 正真 橘 省吾 小林 桂 伊藤 元雄 渡邊 誠一郎

- 出版者

- 日本惑星科学会

- 雑誌

- 日本惑星科学会誌遊星人 (ISSN:0918273X)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.28-37, 2020-03-25 (Released:2020-05-22)

探査機「はやぶさ2」は小惑星リュウグウ表面での試料採取のための二回の着陸運用を成功させ,現在,地球帰還に向けて,飛行中である.2020年末に地球に届けられるリュウグウ試料は,地球帰還から6ヶ月の期間,JAXAキュレーション施設内に設置された専用のクリーンチャンバーの中で,地球大気にさらされず,窒素ガス中で初期記載される.その後,一部試料に対し,外部機関でのJAXA主導の高次キュレーションならびに「はやぶさ2」科学チームによる初期分析がおこなわれる.地球帰還から18ヶ月後には,それらの分析結果はカタログ化され,国際公募による分析に試料が配布される.本稿では,初期記載,高次キュレーション,初期分析に関し,それぞれの目的や実施内容,計画について示し,国際公募開始以前にJAXAならびに「はやぶさ2」プロジェクトが主導しておこなうリュウグウ試料分析の全体像を紹介する.

1 0 0 0 19世紀スイスのユダヤ人:包摂と排除のはざまで

- 著者

- 穐山 洋子

- 出版者

- 日本ユダヤ学会

- 雑誌

- ユダヤ・イスラエル研究 (ISSN:09162984)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.1-11, 2014

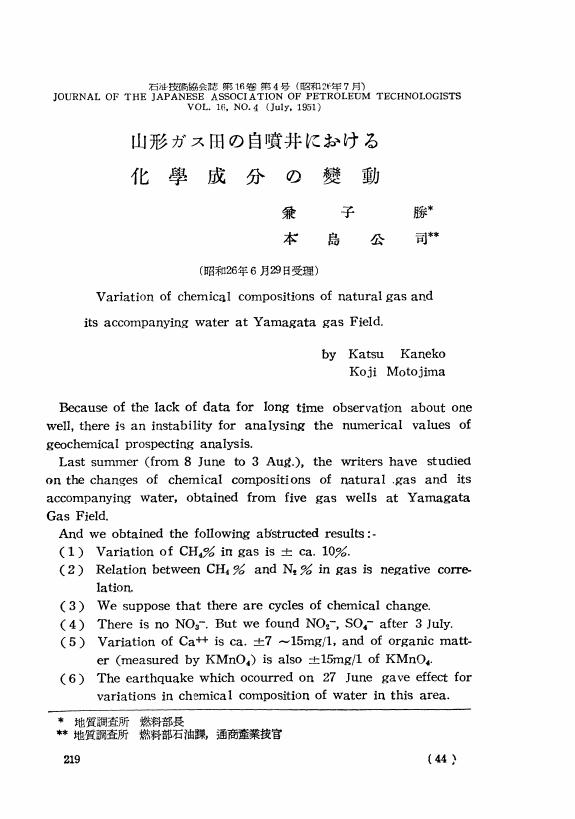

1 0 0 0 OA 山形ガス田の自噴井における化學成分の變動

- 著者

- 兼子 勝 本島 公司

- 出版者

- 石油技術協会

- 雑誌

- 石油技術協会誌 (ISSN:03709868)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.219-226, 1951-07-30 (Released:2008-03-27)

- 著者

- 川端 悠士 木村 光浩

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- pp.11859, (Released:2020-10-06)

- 参考文献数

- 29

【目的】人工股関節全置換術例の術後3 週における靴下着脱動作獲得に影響を与える要因を明らかにすること。【方法】対象は後方アプローチによる人工股関節全置換術を施行した115 例とした。調査項目は性別,年齢,関節可動域(股関節屈曲・伸展・内転・外転・外旋,膝関節屈曲,胸椎屈曲,腰椎屈曲),股関節屈曲・開排位における靴下着脱動作の可否とした。従属変数を靴下着脱動作の可否,独立変数を関節可動域として,決定木分析を行った。【結果】決定木分析の結果,靴下着脱動作獲得に影響を与える要因として,股関節屈曲・外旋可動域,胸椎屈曲可動域が抽出された。また股関節屈曲可動域が不良であっても,股関節外旋可動域および胸椎屈曲可動域が良好であれば,高い確率で靴下着脱動作が可能となることが明らかとなった。【結論】人工股関節全置換術後早期の靴下着脱動作獲得には,股関節屈曲・外旋可動域,胸椎屈曲可動域の改善が重要である。

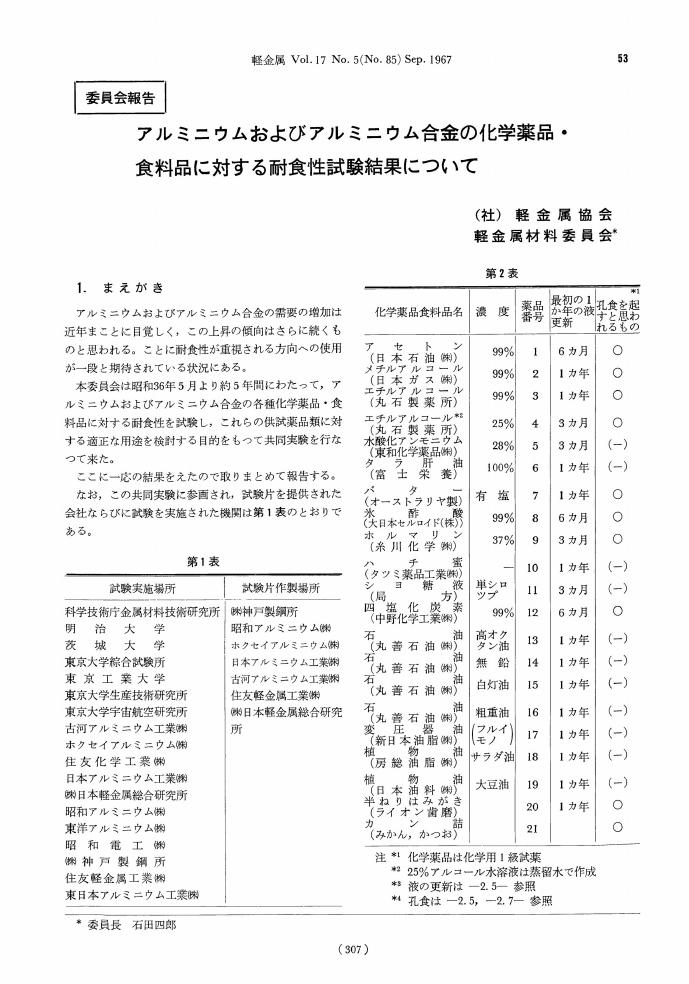

1 0 0 0 OA アルミニウムおよびアルミニウム合金の化学薬品•食料品に対する耐食性試験結果について

- 著者

- (社)軽金属協会 軽金属材料委員会

- 出版者

- 一般社団法人 軽金属学会

- 雑誌

- 軽金属 (ISSN:04515994)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.5, pp.307-332, 1967-09-30 (Released:2008-10-30)

1 0 0 0 OA スポーツにおけるアマチュアリズムの推移と展望

- 著者

- 富田 善太郎

- 出版者

- 九州工業大学

- 雑誌

- 九州工業大学研究報告. 人文・社会科学 = Bulletin of the Kyushu Institute of Technology. Humanities, social science (ISSN:04530349)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.57-66, 1960-03-30

1 0 0 0 IR 地球を丸ごと考える自然の公園 立山黒部ジオパーク

1 0 0 0 歩いて手繰る立山黒部ジオパーク見聞録

- 出版者

- 立山黒部ジオパーク協会

- 巻号頁・発行日

- 2020

- 著者

- 河野 英仁

- 出版者

- 経済産業調査会知的財産情報センター

- 雑誌

- 知財ぷりずむ : 知的財産情報

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.177, pp.46-52, 2017-06

1 0 0 0 OA 一幼児の積み木遊びに見られる多様な発達的特徴

- 著者

- 伊藤 智里 高橋 敏之

- 出版者

- 美術科教育学会

- 雑誌

- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.41-53, 2011-03-20 (Released:2017-06-12)

本研究は,対象児・A児の1歳6か月から2歳までの積み木遊びを,自然観察法によって調査し,立体造形に繋がる多様な発達的特徴について分析・考察する。A児は,積み木を使用して遊ぶための基本動作である「積む」「崩す」「打ち鳴らす」「並べる」等の行為を経験した。積む行為を獲得した後,挑戦的な遊びと確認的な遊びを重ね,「間隔」「幅・奥行き・高さ」「重心」「バランス」などを体感した。A児は,積み木遊びを通して,「平面」「立体」の概念を獲得しつつあると指摘できる。

1 0 0 0 OA 世界の一院制議会 : (1)予備的考察

- 著者

- 藤本 一美

- 出版者

- 専修大学法学会

- 雑誌

- 専修法学論集 (ISSN:03865800)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, pp.123-161, 2009-12-20

1 0 0 0 OA 爆発するかりんとう

Karinto is one of the typical traditional sweets, which is classified as a puffed confectionery. When we examine the cross section of karinto we can recognize amazing resemblance to the texture of vesiculated pyroclastic materials. This gives us an idea that the formation mechanism of karinto seems collateral to that of pumice and scoria in volcanic process and it would help deep understanding of magmatic vesiculation process. This is the starting point of our research on karinto.Here we report experimental investigation on the formation of karinto,cooking process. Particularly we focus on the sound generation during the cooking to characterize vesiculation process. The basic material of the starting dough is flour,baking soda,sugar and water. Baking soda and water determine volatility of the sample. Heating induces vaporization of water and thermal decomposition of baking soda, which result in volume-expansion and create a peculiar vesiculated texture. To see the control of this we tested following 4 sets of the composition;Sample A:flour 50g,baking soda 2g,sugar 10g,water 25gSample B:flour 50g,baking soda 0g,sugar 0g,water 25gSample C:flour 50g,baking soda 2g,sugar 0g,water 25gSample E:flour 50g,baking soda 0g,sugar 0g,water 30gSample A is based on the standard recipe of karinto. Sample C and E seem interesting to see the effect of volatile components.In the cooking experiment we put the dough of 50mm in length x 10mm in width x 6mm in thickness into hot oil at 180-170C. Soon after start of deep frying familiar cooking sound becomes audible. We recorded this and took movie by high speed camera to inspect size and location of bubbles which emanate from the dough. Common to all the composition the sound changes systematically; in the first several minutes continuous sound with flat spectrum to 25KHz emanates while after this high frequency component gradually decreases and prominent peaks in the spectrum appear in several hundreds Hz, which sound as "chant d'Oiseau". Associated with this transition size of bubbles which appear on the surface of dough changes from broad distribution to homogeneous. Also the vesiculation points become localized. All these observations are consistently interpreted that after 4-5minutes steady paths of the gas emission from the inside have been set up. The talented experienced patissier could discriminate the difference of the sound to inspect maturity.Only in the case of Sample E destructive explosions were observed at about 2 minutes from the start. During heating two competing processes are working inside the dough:solidification which proceeds from the outside and gas formation. Both are driven by higher temperature. When the solidification advances ahead hard shell is formed to impede escape of gas, which results in accumulation of high vapour pressure inside. This is the cause of the explosion. The standard recipe smartly avoids this route by arranging combination of the ingredients but in our experiments we seek the condition for explosion.In the presentation we report progressive evolution of the spectrum of cooking sound with textural evolution in relation with magmatic process.