1 0 0 0 うつ病を防ぐための感情可視化機能を搭載した認知行動療法

- 著者

- 新見 祐佳 宮治 裕

- 雑誌

- 研究報告自然言語処理(NL) (ISSN:21888779)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020-NL-245, no.3, pp.1-5, 2020-09-23

近年,うつ病患者は年々増加しており,深刻な社会問題になっている.情報技術が急速に進歩している現代において,無条件で簡単に受けられる心理療法を施すシステムは,新しい解決手段になると考えられる.本研究では,誰でもかかりうる病気であるうつ病を未然に防ぐことを目的とし,自然言語から感情を自動で可視化する機能を搭載した認知行動療法を提案する.認知行動療法の一つであるエクスプレッシブ・ライティングを想定し,フィードバックとして感情を可視化する.感情可視化機能は,感情認識部と感情可視化部の 2 部で構成される.感情認識部では,辞書ベースでアノテーションの付与を行ったデータを用いて,BiLSTM で 6 感情のマルチラベル分類をする.感情可視化部では,分類結果の数値に沿ったグラフでの可視化と,分類結果の最大値の感情に沿った色による Word Cloud での可視化をおこなう.これらの認知行動療法に搭載する機能を提案し,今後の展望について述べる.

1 0 0 0 OA ペースメーカに関する最近の話題

- 著者

- 今井 靖

- 出版者

- 一般社団法人 日本人工臓器学会

- 雑誌

- 人工臓器 (ISSN:03000818)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.181-183, 2013-12-15 (Released:2014-03-21)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 會陰膿瘍内結石ノ1例

- 著者

- 神代 元彦

- 出版者

- 社団法人 日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科學會雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.7, pp.337-346_1, 1932 (Released:2010-07-23)

- 参考文献数

- 59

Der 42jährige Patient hat seit 18 Lj, mehrmals Gonorrhoe gehabt. Im 39 Lj. trat Verminderung der Projektionskraft des Harnstrahls und daran anschliessend eine akute Harnverhaltung auf. Im letzten Jahre. kam eine Anschwellung in der Perinealgegend vor und der Harnstrahl wurde wieder kraftlos. Nach der Applikation der Umschläge auf die Perinealgegend hörten diese Erscheinungen auf. Seit einer Woche traten wieder die Anschwellung der Perinealgegend, Dysurie und partielle Harnverhaltung mit Schüttelfrost und Fieber auf. Die perineale Anschwellung wurde injidiert und eine grosse Menge von Eiter und ein bohnen-grosser Stein entleert.Bei diesem Falle ist der Stein nicht in einen präformierten, autochthonen paraurethralen Abszess hineingestürzt, sondern der Abszess ist durch den Druck des Steins, der anfangs in der Urethra lag, auf die Schleimhaut der Urethra entstanden und nachher der Stein ist in diese Abszesshöhle hineingestürzt.

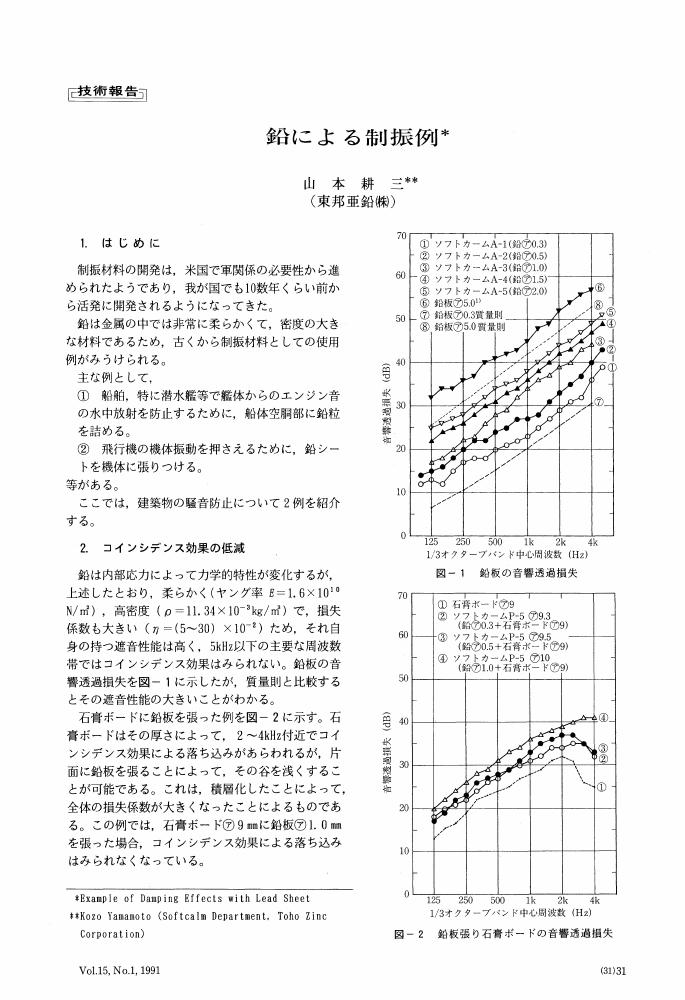

1 0 0 0 OA 鉛による制振例

- 著者

- 山本 耕三

- 出版者

- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan

- 雑誌

- 騒音制御 (ISSN:03868761)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.31-34, 1991-02-01 (Released:2009-10-06)

- 参考文献数

- 5

従来、膵分泌性トリプシン・インヒビター(PSTI)は膵臓にのみ存在し、膵管内におけるトリプシンの活性を阻害する役割を担っているとされてきた。われわれは血中PSTI測定のためのRIA系を確立し、血中PSTIが膵疾患以外にも外科手術後や重度外傷後に著明に上昇すること、その上昇が血中の急性相蛋白の変動と有意の正の相関をなすことを明らかにした。また悪性腫瘍患者でも進行例では血中PSTIが上昇していた。このような事実から血中PSTIは侵襲に対する生体の反応として血中に増加しており一種の急性相蛋白であると考えられる。PSTIは膵臓以外の各種臓器に存在していた。また各種悪性腫瘍組織にはPSTI陽性細胞が存在し、培養細胞系の免疫組織学的検索やノザン・ブロッティングの結果から、このPSTIは腫瘍細胞において産生されていることが証明された。PSTIの構造は上皮成長因子(EGF)のそれと類似していた。このことから急性相蛋白としてのPSTIの作用がEGF様の作用ではないかと考え、PSTIを線維芽細胞に作用させ、そのDNA合成に対する効果を検討した。その結果PSTIにはDNA合成促進作用のあることがわかった。ひきつづいて、培養細胞系にはPSTI受容体が存在すること、その受容体はEGF受容体とは異なることを明らかにした。血中PSTIは侵襲に反応して血中に増加する。そして血中PSTIの作用は組織の損傷に対して再生あるいは修復のための情報の伝達に関連していると考えられた。これらの結果から、悪性腫瘍細胞において産生されたPSTIにもこのような成長促進因子としてのPSTIと共通した作用があることが示唆された。

1 0 0 0 IR 太平洋戦争における「終戦」の過程 : 沖縄統治の形態と範囲をめぐる軍事と行政の相克

- 著者

- コンペル ラドミール

- 出版者

- 横浜国立大学

- 雑誌

- 横浜国際経済法学 (ISSN:09199357)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.75-112, 2010-03

來生新教授退職記念号

1 0 0 0 OA スポーツにおける突然死

- 著者

- 河合 祥雄

- 出版者

- 順天堂医学会

- 雑誌

- 順天堂医学 (ISSN:00226769)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.327-335, 2003-09-30 (Released:2014-11-12)

- 参考文献数

- 34

急死とは発症から24時間以内の予期しない死亡のことをいう. スポーツでの相対危険率は40-59歳群では剣道が最も高く, スキー・登山・野球と続き, ゴルフ・水泳はランニングより低い. 60歳以上ではゴルフ・登山の順に高く, 他の種目は40-59歳のランニングとほぼ同じ危険率である. 30歳未満の若年者における運動中の急死の原因となる疾患の多くは肥大型心筋症である. この疾患は最も多い遺伝性心疾患であり, 検診時の心電図検査が重要である. また成人における急死の主因は虚血性心臓病であり, 若年者では冠状動脈奇形・川崎病とその後遺病変が心筋虚血を生じさせる. 心臓性急死は全年齢層に渡る一大医療問題で, 急死患者の半数は, 現在でも病院到着前に死亡している. しかし急死には意外に長い前駆症状がある. つまり漫然と救急車の到着を待つのではなく, この間の時間をフルに活用して蘇生処置をとることが重要である. ハイマン選手の不幸な事件を教訓として, すべての運動選手・スポーツ関係者は「救急蘇生はスポーツマンの責務である」ことを体現しなければならない.

1 0 0 0 OA ディスカーシヴ・サイコロジーにおける ディスコース分析のアイデア

- 著者

- 田邊 尚子

- 出版者

- The Kantoh Sociological Society

- 雑誌

- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, no.23, pp.83-93, 2010-08-30 (Released:2015-06-12)

- 参考文献数

- 43

This paper attempts to demonstrate the concept of discursive psychology (DP) to study talk and texts. DP is an approach that takes discourse such as talk and texts and studies them as social practice. DP characterizes discourse as situated, action-oriented, and constructed. This paper focuses on the idea that discourse is situated and investigates the process of discourse analysis in Gilbert and Mulkay's work as an example. The conclusion is that DP focuses on how words appear to be coherently related. DP has utility in analyzing the effect of words to the flow in talk and texts.

1 0 0 0 OA Vegetable-Fruit-Soybean Dietary Pattern and Breast Cancer: A Meta-Analysis of Observational Studies

- 著者

- Lu ZHANG Shaohua HUANG Lina CAO Miaonmiao GE Yuanhong LI Jihong SHAO

- 出版者

- Center for Academic Publications Japan

- 雑誌

- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.5, pp.375-382, 2019-10-31 (Released:2019-10-31)

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 9

Breast cancer is one of the most common cancers among women worldwide, and several studies have investigated the association of dietary patterns and breast cancer. However, findings of studies are inconclusive. Therefore, we aimed to conduct a meta-analysis to summarize the available data regarding the association of vegetable-fruit-soybean dietary pattern and breast cancer. A systematic literature search was conducted via PubMed, Web of Science and EMBASE to identify eligible cohort studies before February 2019. A total of 12 cohort studies were included in the meta-analysis. The summary relative risks (RR) with 95% CI were calculated with a fixed-effects model. The overall RR of breast cancer for the highest versus lowest intake of vegetable-fruit-soybean dietary pattern was 0.87 (95% CI, 0.82-0.91), with little heterogeneity (p=0.73, I2=0%). There was no obvious publication bias according to funnel plot and Begg’s and Egger’s test. In summary, the evidence from this meta-analysis indicates that vegetable-fruit-soybean dietary pattern was inversely associated with breast cancer. However, well-designed randomized controlled trials are needed to elicit the clear effect of vegetable-fruit-soybean dietary pattern and breast cancer. Women can reduce the risks of breast cancer by eating more fruits and vegetables and soybeans, which is a constructive suggestion.

- 著者

- 児玉 由佳

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.95, 2020-09-12 (Released:2020-09-12)

- 著者

- 箭内 彰子

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.94, 2020-09-12 (Released:2020-09-12)

- 著者

- 福西 隆弘

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.93, 2020-09-12 (Released:2020-09-12)

- 著者

- 粒良 麻知子

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.92, 2020-09-12 (Released:2020-09-12)

- 著者

- 佐藤 千鶴子

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.91, 2020-09-12 (Released:2020-09-12)

- 著者

- 牧野 久美子

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.90, 2020-09-12 (Released:2020-09-12)

- 著者

- 佐藤 章

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.88, 2020-09-12 (Released:2020-09-12)

- 著者

- 津田 みわ

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, pp.87, 2020-09-12 (Released:2020-09-12)

1 0 0 0 IR 枕草子「二月つごもりごろに」の段年時考 : 官職呼称の問題をめぐって

- 著者

- 赤間 恵都子

- 出版者

- 大阪府立大学日本言語文化学会

- 雑誌

- 百舌鳥国文 (ISSN:02853701)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.13-25, 2007-03-31

- 著者

- 佐藤 広康

- 出版者

- 国際食品機能学会

- 雑誌

- Food function (ISSN:21887349)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.7-12, 2013

- 著者

- 細山田 康恵 山田 正子

- 出版者

- 日本補完代替医療学会

- 雑誌

- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.27-32, 2019

目的:ラットに, 高脂肪食とアルコール(Alcohol:Alc)を摂取させ, カプサイシン(Capsaicin:CP)の添加が脂肪蓄積量や酸化ストレスに及ぼす影響を明らかにすることを目的とした. 方法:4週齢Sprague-Dawley系雄ラットを用いて, 4週間飼育した.実験群は, 4グループを設定した.グループA:高脂肪食+水(Control:C群), グループB:高脂肪食+カプサイシン+水(CP群), グループC:高脂肪食+10%アルコール(Alc群), グループD:高脂肪食+カプサイシン+10%アルコール(CP+Alc群)とした.脂肪重量, 酸化ストレスなどの測定を行った.結果:体重増加量, 総飼料摂取量に差は見られなかった.後腹壁脂肪重量, 肝臓トリグリセリド濃度および酸化ストレス度は, C群よりCP群とCP+Alc群で有意に低値を示し, Alc群よりCP+Alc群で有意に低値を示した. 結論:高脂肪食とアルコール摂取ラットにおいて, カプサイシンは, 脂肪蓄積量および酸化ストレス度を低下することが明らかとなった.カプサイシン摂取が,酸化ストレスを緩和し, 脂質異常症の予防に役立つことが期待される.