- 著者

- 牧野 耕輔 岡 勝 加治佐 剛 寺本 行芳 芝 正己 中島 徹 長濱 孝行

- 出版者

- 森林計画学会

- 雑誌

- 森林計画学会誌 (ISSN:09172017)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.53-62, 2020

<p>牧野耕輔・岡勝・加治佐剛・寺本行芳・芝正己・中島徹・長濱孝行:<b>鹿児島県大隅地域を対象にしたスギ材の幹曲線式の算定と素材品質の実態分析-鹿児島大学高隈演習林を事例にして-,森林計画誌53:53~62,2020</b> 素材生産現場では,収益性が高くなるよう施業が行われているが,品質等級や素材歩留りを決定する採材は,作業者の経験則に依るところが大きいのが実態である。本研究では,生産現場でリアルタイムに情報を収集し,得られた丸太情報の活用可能性について検討した。プロセッサ造材時に伐倒木の端材長,素材長,梢端部長および各末口の鋸断径の計測結果から幹曲線式を作成することで,伐倒木の形状を解析するとともに,素材歩留りと素材の品質等級を推定した。その結果,スギ材の素材歩留りが大隅地域における既往文献の値と矛盾しないことが判明した。また,形状比を指標に品質等級の出現頻度を分析したところ,BC 材は形状比との相関がみられたが,A 材は相関が無く有意差が認められなかった。</p>

- 著者

- 赤丸 祐介 弓場 健義 山崎 芳郎 籾山 卓哉 伊藤 章 春日井 務 吉田 康之

- 出版者

- 一般社団法人日本消化器外科学会

- 雑誌

- 日本消化器外科学会雑誌 = The Japanese Journal of Gastroenterological Surgery (ISSN:03869768)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.221-226, 2007-02-01

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1

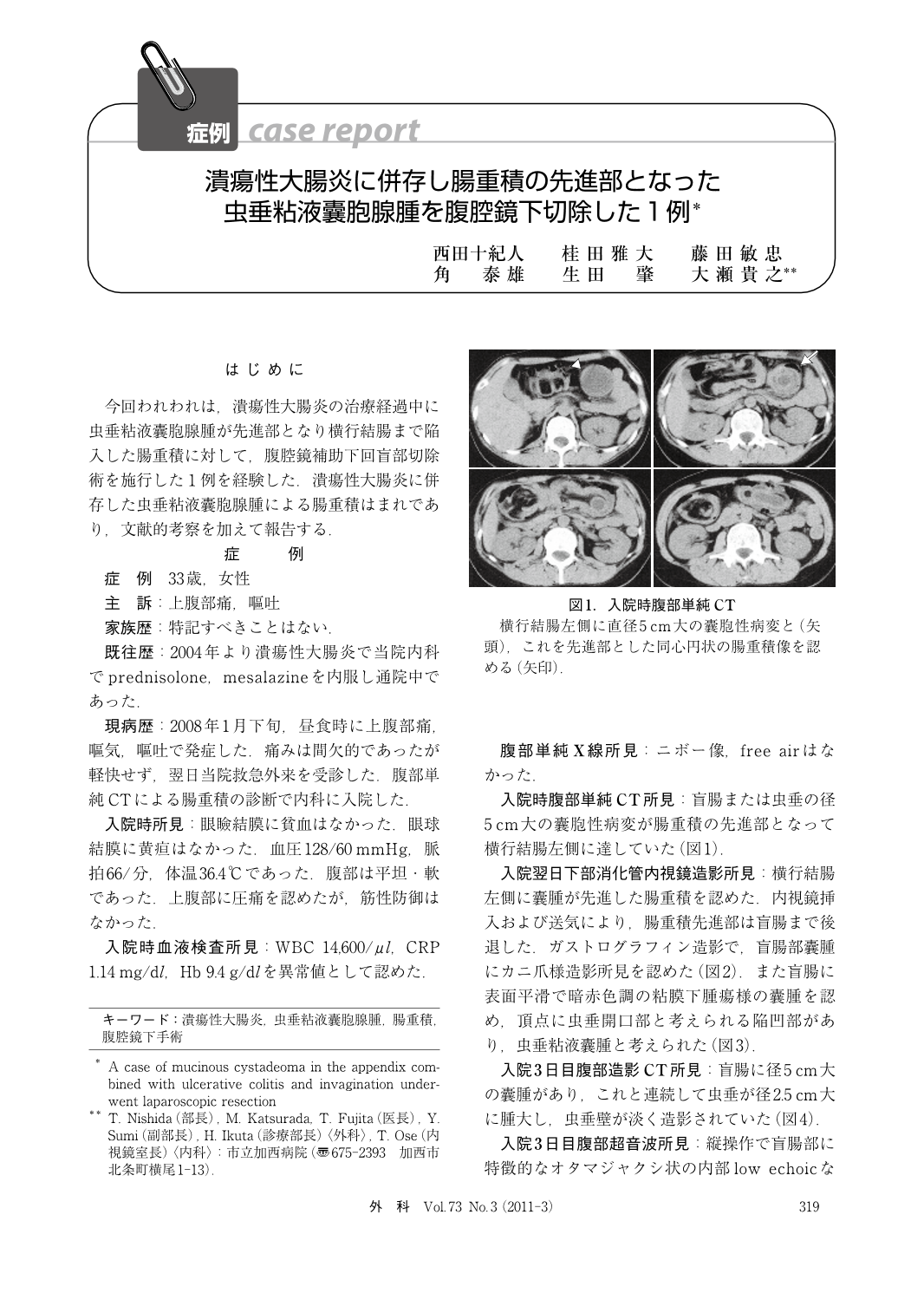

33歳女。患者は上腹部痛および嘔吐を主訴とし、2004年から潰瘍性大腸炎の治療通院中であった。今回、CTで横行結腸左側に直径5cm大の嚢胞性病変と、これを先進部とした同心円状の腸重積像が認められた。また、注腸造影では盲腸内に突出する球状の陰影がみられ、大腸内視鏡では盲腸の粘膜下腫瘍状隆起の頂点に、虫垂開口部と思われる陥凹部が確認された。以上より、本症例は虫垂粘液嚢腫が先進部となった腸重積と考えられ、腹腔鏡補助下回盲部切除術ならびにD2リンパ節郭清が施行された結果、病理組織学的所見では虫垂に単房性粘液嚢胞、内壁に平坦で軽度の乳頭状増殖がみられ、一層の粘液性上皮で覆われていた。一方、悪性所見はなく、最終的に虫垂粘液嚢胞腺腫と診断された。尚、術後の経過は良好であった

1 0 0 0 OA 潰瘍性大腸炎の長期経過中に発症した盲腸癌と虫垂粘液嚢胞腺癌との衝突癌の1例

- 著者

- 赤丸 祐介 弓場 健義 山崎 芳郎 籾山 卓哉 伊藤 章 春日井 務 吉田 康之

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器外科学会

- 雑誌

- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.221-226, 2007 (Released:2011-06-08)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1 1

症例は62歳の男性で, 1970年(27歳時), 粘血便で発症し, 全大腸炎型の潰瘍性大腸炎と診断された. 再燃緩解型でサラゾピリン, プレドニン内服などの加療を受けていたが, 1998年以降は無治療であった. 2004年11月, 貧血の精査目的で当院を受診, 大腸内視鏡検査にて, 緩解期の潰瘍性大腸炎に合併した盲腸癌の診断を得た. 2005年2月, 結腸右半切除, D3郭清術を施行した. 摘出標本では盲腸腫瘍に加えて, 虫垂にも粘液産生を伴う腫瘍性病変を認めた. 両者はそれぞれ独立して腫瘍を形成し, 正常粘膜を介さず隣接して存在した. 病理組織学的検索では盲腸高分化腺癌と虫垂粘液嚢胞腺癌との異なる組織型の癌が, 混ざり合うことなく, 明瞭な境界を伴い相接しており衝突癌と診断した. 大腸における衝突腫瘍の報告は少なく, また自験例のような盲腸と虫垂から発生した悪性腫瘍同士の衝突の報告例はなく, 極めてまれな症例と考えられ, 若干の文献的考察を加えて報告する.

1 0 0 0 OA 聴覚障害児の言語教育―最近の動向―

- 著者

- 田中 美郷

- 出版者

- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.187-200, 2007-07-20 (Released:2010-06-22)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 2

聴覚障害児の教育の目標は言語教育と人間形成にあるといえるが, 言語教育に関しては21世紀に入る頃から大きく変革を迫られている.その背景には新生児聴覚スクリーニング, 人工内耳の普及, 従来の言語教育法に対する反省, 手話言語学の進歩, バイリンガル・バイカルチュラル教育の主張などといった歴史的に未経験な新しい局面の出現がある.本論文ではこれらの動向を概観し, 筆者の40年あまりの臨床経験と合わせて, 今後の実践的研究に何が求められているかを展望する.

1 0 0 0 川端刑法学の歩み(研究と教育) : 川端刑法学の顕彰

- 著者

- 明照博章 今村暢好 [編]

- 出版者

- 松山大学総合研究所

- 巻号頁・発行日

- 2020

- 著者

- Kazuhiro Suzuki Mamoru Adachi

- 出版者

- GEOCHEMICAL SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- GEOCHEMICAL JOURNAL (ISSN:00167002)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.5, pp.357-376, 1991 (Released:2008-04-08)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 145 260

Precise electron microprobe analysis makes it possible to determine the Th, U and Pb concentrations in an area less than 5 μm across in a single grain of monazite, zircon or xenotime; the detection limit of PbO at 2σ confidence level is 0.005–0.008 wt.% and the relative error is 3% for 0.2 wt.% concentration level. The subgrain analyses of monazite are plotted on the coordinates of PbO and ThO2* (ThO2 plus the equivalent of UO2), and those of zircon and xenotime on the coordinates of PbO and UO2* (UO2 plus the equivalent of ThO2). Data points are arrayed linearly and enable us to define an isochron which passes through the origin. The chemical Th-U-total Pb isochron ages coincide well with mineral and whole-rock ages isotopically determined for the same samples. The chemical Th-U-total Pb isochron method was applied to the age determination of monazite, zircon and xenotime from the Tsubonosawa paragneiss and the host Hikami granite in the South Kitakami terrane of Northeast Japan. The chemical ages show that (1) the sedimentation of the gneiss-protolith occurred soon after the emplacement of 500 Ma granitoids in the source region, where the 500 Ma granitoids were widespread together with Precambrian rocks possibly dated back to as old as Archean (3080 ± 180 Ma), (2) the gneiss-protolith was metamorphosed to the amphibolite facies grade about 430 ± 10 Ma ago, and (3) the gneiss was affected by multiple thermal events of 350, 260, 180 and 100 Ma. The 350 Ma event corresponds to the intrusion of the Hikami granite, and the 100 Ma one to the intrusion of the Cretaceous Kesengawa granite. The 260 and 180 Ma events may correspond in age to the main metamorphic event and subsequent igneous activity in the Hida terrane, central Japan. The chemical Th-U-total Pb isochron age in terms of the precise microprobe analysis of low-level Th, U and Pb will open a new vista on the Paleozoic-Mesozoic tectonics of the Japanese Islands.

1 0 0 0 OA 『シャーリー』は本当に失敗作か : シャーロット・ブロンテの社会問題に対する姿勢(2)

- 著者

- 新井 英夫 Hideo Arai 松山大学法学部 Matsuyama UniversityFaculty of Law

- 雑誌

- 松山大学論集 = Matsuyama University review (ISSN:09163298)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.6, pp.65-79, 2011-02-01

1 0 0 0 田端文士村トピックス 板谷波山先生と田端のこと

- 著者

- 渡辺(旧姓 宮本) 朝子

- 出版者

- 経済地域研究所

- 雑誌

- Tabata : 批判と創造 : 経済地域研究所研究誌

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.42-44, 2020-06

1 0 0 0 幼児教育・初等教育が生涯に及ぼす影響の評価とそのメカニズムの解明

1 0 0 0 保育政策が母親の就業とこどもの発達に及ぼす影響

- 著者

- 山口 慎太郎 安藤 道人 神林 龍

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 国際共同研究加速基金(帰国発展研究)

- 巻号頁・発行日

- 2017

本年度は、以下の平成30年度研究発表の雑誌論文に示してあるように、多くの査読付き論文を出版するという成果を得ることができた。それらの出版にいたる過程では、下記に記載したさまざまな学会、大学でのセミナー発表を行い、そこでは有意義な討論を行うことができた。また、西宮市と協力して行った保育利用申込者に対するアンケートも集計を行うことができた。それにより、基本的な記述統計を整理し、西宮市に報告書を提出した。平成31年度はデータのさらなる分析を行う予定である。また、学術論文の出版を目標としており、さらなる研究成果が平成31年度に見込まれている。現在は研究実施計画に従って、引き続いてデータ収集・分析の最中であり、今後のさらなる研究成果は平成31年度に得られることが見込まれる。

- 著者

- 毛利 栄征

- 出版者

- 総合土木研究所

- 雑誌

- 基礎工 = The foundation engineering & equipment, monthly : 土木・建築基礎工事と機材の専門誌 (ISSN:02855356)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.27-30, 2020-06

- 著者

- 西村 伸一 柴田 俊文

- 出版者

- 総合土木研究所

- 雑誌

- 基礎工 = The foundation engineering & equipment, monthly : 土木・建築基礎工事と機材の専門誌 (ISSN:02855356)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.89-92, 2020-06

- 出版者

- [出版者不明]

- 巻号頁・発行日

- 0000

- 出版者

- [出版者不明]

- 巻号頁・発行日

- 2012

1 0 0 0 IR 「鎮撫」する西郷像から見る西南戦争錦絵 : 連作『鹿児嶋新聞』の検討

- 著者

- 高橋 未来 タカハシ ミク Miku Takahashi

- 出版者

- 立教大学史学会

- 雑誌

- 史苑 (ISSN:03869318)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.1, pp.13-38, 2016-12

1 0 0 0 OA 創造性の育成に関する研究 創造的になるための変容プロセス: mini-cに着目して

- 著者

- 近藤 健次 永井 由佳里

- 出版者

- 日本創造学会

- 雑誌

- 日本創造学会論文誌 (ISSN:13492454)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.42-63, 2018 (Released:2018-04-01)

mini-cとは創造性の最も初期の段階であり,経験・活動・事象に対して個人的に意味のある新しい解釈をすることと定義されている. mini-cの育成は日常行動を変容させることであると考えられ,本稿では行動変容モデルの一つであるトランスセオレティカルモデルに着目し,その構成要素の1つである変容プロセスが変容ステージによってどのように変化するかを調査するために,先行研究に基づき測定尺度を作成し,質問票による調査を行った.調査の結果,変容プロセスには「肯定的認知と挫折回避」,「コミットメントと準備」,「他者の奨励と支援の使用」の3つの因子が見出され,また,変容ステージとこれらの因子との関係及び各変容ステージにおけるこれらの因子の関係が明らかになった.結果を踏まえ, mini-cに関する変容プロセスの特徴及び mini-cを育成するためのグループワークの留意点について考察する.

1 0 0 0 OA 纂輯類聚歌合とその研究

1 0 0 0 未刊行著作集

- 著者

- 明治大正昭和文化研究会監修

- 出版者

- 白地社