7 0 0 0 OA 小型電気モートル製作及取扱法 : 附・家庭及工場に於ける利用

7 0 0 0 OA 過去1200年間における太陽活動および宇宙線変動と気候変動との関わり

- 著者

- 宮原 ひろ子

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.3, pp.510-518, 2010-06-25 (Released:2010-08-30)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 4 3

The relationship between solar activity and climate change in the past can be examined using proxy records. Variations of solar activity can be reconstructed based on carbon-14 in tree rings, which are produced by galactic cosmic rays modulated by the solar wind, while climate change can be reconstructed from changes of tree-ring growth rate or content of stable isotopes in ice cores from the polar region. A comparison of solar activity and climate change at the Maunder Minimum in the 17th century and the Early Medieval Maximum Period in the 9-10th century suggests that the sun plays an important role in climate change even on a decadal time scale. The characteristic variations detected in climate change suggest the mechanism of solar influence on climate involves galactic cosmic rays. Variable features of eleven-year and twenty-two year cycles of solar activity and consequent variations of cosmic rays are possible origins of complex variations of climate change on decadal to multi-decadal time scales. We summarize variations of solar activity and cosmic rays during the past 1200 years and their possible influence on climate change.

7 0 0 0 OA 統計的因果推論の新しいトレンド - 検定力分析とベイズ推論 -

- 著者

- 阿部 誠

- 出版者

- 日本マーケティング・サイエンス学会

- 雑誌

- マーケティング・サイエンス (ISSN:21874220)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.1-5, 2016 (Released:2017-03-06)

統計的仮説検定において,以下のような経験をした研究者も多いのではないだろうか?(1) 統計的仮説検定が有意にならなかったので,p値が0.05より小さくなるまでサンプル数を増やした。(p-hacking)(2) 有名な論文の内容を再検証しようとリプリケーション・スタディーを行ったのだが,結果を再現できない。(3) ビッグデータを使って,男性と女性100万人のIQスコアから 2 群の差の検定を行った。その結果,標本平均の差は0.1以下だったが t値が10で帰無仮説が却下された。標本サイズが大きすぎるようだ。(4) 統計の初心者は,t値が大きければ大きいほど(あるいは p値が小さければ小さいほど) その効果自体が大きいと,標準化係数(効果量)との概念を混同しがちである。 統計的仮説検定に関する批判は70年代から議論されていたのだが( Morrison and Henkel1970),この10年ほどの間に大きな変化が起きつつある。ひとつは検定力分析の重要性,もうひとつはベイズ推論である。これらはマーケティング・サイエンスの研究者にとっても,実験計画や分析において将来,重要になる可能性があるので紹介しておく。

7 0 0 0 OA 言語政策と民族語 : ヘブライ語とイディッシュ語の場合

- 著者

- 石田 基広

- 出版者

- 徳島大学

- 雑誌

- 言語文化研究 (ISSN:13405632)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.168-184, 2001-02-20

7 0 0 0 OA ダーウィンの生物学

- 著者

- 小川 眞里子

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.3_28-3_35, 2010-03-01 (Released:2010-10-25)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

7 0 0 0 IR 王権と恋、その物語と絵画 : <源氏将軍>徳川家と『源氏物語』をめぐる政治学

- 著者

- 松島 仁

- 出版者

- 学習院大学

- 雑誌

- 哲学会誌 (ISSN:03886247)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.43-67, 2006-05

7 0 0 0 OA 竹林拡大防止技術に関する研究

省力的で効果的な竹林の拡大防止策と利用方法を検討するため、竹林の現状を把握するとともに時期別伐採試験、薬剤施用試験、食塩施用試験、早期伐採試験及び重量変化試験等を行った。モウソウチクを時期別(3月、6月、9月及び12月)に伐採したところ9月及び12月に伐採した場合、3月及び6月に伐採した場合に比べ、伐採1年後及び2年後とも新竹の発生本数が少なかった。伐採後に成長してくる矮性化した再生竹は、3月及び6月に伐採した場合にみられ、特に6月に伐採した場合に多くみられた。モウソウチクに対し、薬剤(除草剤)を1年生の新竹と2年生以上の古竹に区分し、施用時期や施用量等の諸条件を変え施用したところ、新竹、古竹とも、施用翌年の6月までには全て枯死していた。食塩施用試験では、モウソウチクは施用翌年の発生抑制効果がみられなかったが、マダケ及びハチクについては、翌年の新竹発生量が激減しており、施用効果について今後再確認する必要があると思われた。伐採・放置された竹が竹林内への侵入を阻害し、新たな発生・拡大の要因となる伐採竹問題に対処するため、新竹の発生1年以内に伐採する早期伐採を行ったところ、6月中旬までに伐採すれば年内に腐朽したが、7月以降の伐採では稈が硬化し、竹林内に残存する結果となった。9月にモウソウチクを伐採・玉切りし、竹林内で自然乾燥させたところ、重量は10〜12ヶ月後には安定し、竹炭製造に適した15〜20%の含水率となっていた。

7 0 0 0 母音の種類によるシャウト効果の検証

- 著者

- 酒井 章吾 石橋 敏朗 浦辺 幸夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, 2016

【はじめに,目的】様々なスポーツにおいて,運動中に声を発する場面をしばしば目にすることがある。これはシャウト効果(Shout effect)を期待しており,自ら発声することによって最大努力時の筋力が増加するというものである。シャウト効果については様々な先行研究があるが,筋出力時の言葉の種類について言及したものは少ない。筆者らは,もし言葉の種類によってシャウト効果に差が生じるのであれば,スポーツ場面で選手が発する言葉を選択することで,より高い筋力発揮ができると考えた。本研究では,母音の種類によるシャウト効果に違いがあるか検証を試みた。【方法】一般成人男性30名(平均年齢21.6±1.1歳)を対象に無発声,「あ」「い」「う」「え」「お」の各母音の最大発声をランダムに行い,各母音発声中の等尺性膝伸展筋力を測定した。筋力の測定には,Cybex 6000(メディカ株式会社)を使用し,1条件に対し2回測定を行い(筋出力時間は5秒間),測定間の休息時間は60秒間とした。また,各条件間の休息時間は10分間とした。測定肢位は,膝関節は60°屈曲位,背もたれ角度は110°(座面が基本軸)とした。統計処理には,PASW statistics 18を使用し,1元配置分散分析を行い,事後検定には,Bonferroniの方法を用いた。危険率5%未満を有意とした。【結果】無発声および各母音の発声時の筋力測定値の平均値を示す。無発声で2.70±0.53(Nm/kg),「あ」で2.97±0.63,「い」で3.01±0.52,「う」で2.88±0.66,「え」で3.00±0.47,「お」で2.90±0.57だった。「え」では無発声に対して有意に筋力が増加した(p<0.05)。「あ」「い」「う」「お」では無発声に対して,全て筋力が大きくなったが,有意な増加ではなかった(NS)。【結論】シャウト効果が生じる要因について,先行研究では,音刺激による心理的影響や脊髄前角細胞の興奮順位の増強により,筋力発揮が増加すると考えられている。また,「い」「え」を選択すると運動能力が向上したという報告もある。本研究結果では,「え」の発声時のみ,無発声時よりも筋力が増加した。先行研究では「い」「う」「え」の発声時に,精神的緊張が高まるとされており。この緊張と筋出力のタイミングが合致することで運動に対し有効に働くとされている。今回,「え」のみで筋力の増加が認められたが,発声に関与する筋や頸部周囲筋の特性を含めて検討を進めたい。

7 0 0 0 OA 発達評価における絵並べ課題の有用性

- 著者

- 大谷 多加志 清水 里美 郷間 英世 大久保 純一郎 清水 寛之

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.12-23, 2017 (Released:2019-03-20)

- 参考文献数

- 33

本研究の目的は,発達評価における絵並べ課題の有用性を検討することである。44月(3歳8ヵ月)から107月(8歳11ヵ月)の幼児および学童児349人を対象に,独自に作成した4種類の絵並べ課題を実施し,各課題の年齢区分別正答率を調べた。本研究では絵並べ課題のストーリーの内容に注目し,Baron-Cohen, Leslie, and Frith(1986)が用いた課題を参考に,4種類の絵並べ課題を作成した。課題は,ストーリーの内容によって「機械的系列」,「行動的系列」,「意図的系列」の3つのカテゴリーに分類され,最も容易な「機械的系列」の課題によって絵並べ課題の課題要求が理解可能になる年齢を調べ,次に,人の行為や意図に関する理解が必要な「行動的系列」や「意図的系列」がそれぞれ何歳頃に達成可能になるのかを調べた。本研究の結果,全ての課題において3歳から7歳までに正答率が0%から100%近くまで推移し,機械的系列は4歳半頃,行動的系列は5歳後半,意図的系列は6歳半頃に達成可能になることがわかった。また課題間には明確な難易度の差があり,絵並べ課題のストーリーの内容によって課題を解決するために必要とされる知的能力が異なることが示唆され,適切なカテゴリー設定を行うことで絵並べ課題を発達評価に利用できる可能性が示された。

7 0 0 0 OA 身体感覚と視覚情報にずれが生じる没入環境における低遅延な映像のユーザーへの影響

- 著者

- 門脇 拓也 丸山 三智佳 早川 智彦 松澤 直熙 岩崎 健一郎 石川 正俊

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.23-30, 2019 (Released:2019-03-31)

- 参考文献数

- 15

Recently, many interactive video display devices using body movement as input have been developed. However, their intrinsic latency before the resulting images are displayed creates a discrepancy between the visual information to the user and the physical sensation. This research aims to investigate the impact on user performance and latency perception when there is latency between the user's physical input to the system and the visual feedback. We developed a video latency control system to film the user's hand movements and control the latency when displaying the video (The standard deviation is 0.38 ms). The minimum latency of the system is 4.3 ms, hence this enables us to investigate the performance and latency perception in unknown low latency range. Using this system, we conducted experiments wherein 20 subjects performed a pointing task based on Fitts' law to clarify the effect of video latency, particularly for low latency. Experimental results showed that when the latency is over 24.3 ms, it begins to be sensed more easily by the user and the performance begins to decrease. This result will be applied to determine a standard limit for video latency in interactive video devices.

7 0 0 0 OA 中学校保健体育科「医薬品の正しい使い方」授業プログラムの構築

- 著者

- 寺町 ひとみ

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.133, no.12, pp.1325-1334, 2013 (Released:2013-12-01)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 3 4

Under new courses of study, medicine-related content has been incorporated into health and physical education at junior high schools, and classes on the “Correct use of medicine” began as part of this content in 2012. Based on the “School Health and Safety Law” implemented in April 2009, health guidance provided by school physicians, pharmacists, and dentists has also been incorporated. This has raised expectations that educational programs concerning the “Correct use of medicine” could be effectively implemented through cooperation between school pharmacists and health and physical education teachers. In order to clarify current knowledge and awareness regarding the “Correct use of medicine” among students, as well as the guidance provided at schools, we conducted a training workshop for teachers at elementary and junior high schools in Gifu City. Based on the results, we developed a “Correct use of medicine” educational program. We then presented this program in a class with 40 third-year junior high school students on January 31, 2012. It consisted of an introduction (7 min), a development portion (35 min), and a conclusion (8 min). After the class, a question and answer session was held with observers (n=11) and a questionnaire survey, which resulted in high evaluations, was conducted on the students. Comments including concern over the large volume of educational content and the need to raise awareness were heard, but the results of the questionnaire survey showed that many students found the class content useful and interesting.

7 0 0 0 IR 鹿児島県硫黄島の遣唐使漂着伝説と灯台鬼説話

- 著者

- 原田 信之

- 出版者

- 新見公立短期大学

- 雑誌

- 新見公立短期大学紀要 (ISSN:13453599)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.181-195, 2009

鹿児島県硫黄島には遣唐使漂着伝説が伝えられている。島の伝承によると、かつて遣唐使の息子が父親の遣唐使「軽(野)大臣」を中国から連れ戻したが、難破して漂着した硫黄島で軽大臣が亡くなったので、島に葬ったという。硫黄島にある徳鉢神社(とくたいじんじゃ)は遣唐使の軽大臣を祀っているとされ、島では徳鉢神社のことを「カルノト」「カルノトド」「カルノオトート」「カルノオトド」などと呼んでいる。遣唐使の軽大臣が中国で灯台鬼にされたという有名な説話は平康頼『宝物集』が初出とされるが、平康頼がどこで軽大臣の灯台鬼説話を知ったのかはよくわかっていない。硫黄島は鹿ヶ谷の変で平康頼・俊寛・藤原成経らが配流された鬼界島であるとされる。平康頼が硫黄島に流された時に遣唐使軽大臣を祀る塚と灯台鬼説話を知った可能性さえあり、極めて興味深い。硫黄島に伝承されている遣唐使「軽大臣」にまつわる伝説は、灯台鬼説話をめぐる問題等を考えるうえでも重要なてがかりを与えてくれるものと考えられる。

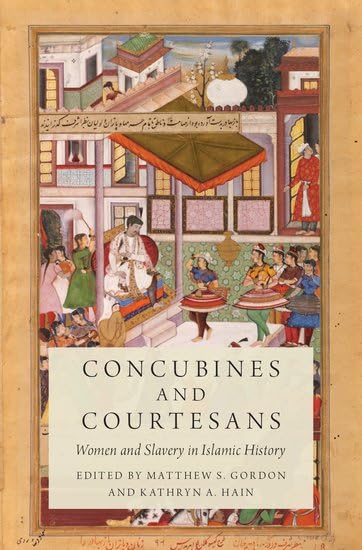

- 著者

- edited by Matthew S. Gordon and Kathryn A. Hain

- 出版者

- Oxford University Press

- 巻号頁・発行日

- 2017

- 著者

- 尾澤 一樹

- 出版者

- 信州大学(Shinshu university)

- 巻号頁・発行日

- 2018

- 被引用文献数

- 34

元資料の権利情報 : © The Author(s) 2017

- 著者

- 安田 洋祐

- 出版者

- 青土社

- 雑誌

- ユリイカ (ISSN:13425641)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.12, pp.159-167, 2016-09

7 0 0 0 OA 16世紀の都市におけるキリシタン女性 : 日比屋モニカと細川ガラシャ

- 著者

- 小西 瑞恵

- 出版者

- 大阪樟蔭女子大学

- 雑誌

- 大阪樟蔭女子大学学芸学部論集 (ISSN:18807887)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.177-188, 2009-01-31

ここで取り上げるのは、日本の16世紀から17世紀におけるキリスト教徒の女性たちで、彼女らがどのような社会状況におかれ、どのように人生を全うしたのかという歴史的事実を検討することが本稿の目的である。畿内とその周辺地域を中心に、都市のキリシタン女性の実像を検討した。一例は堺の日比屋了桂の娘モニカであり、もう一例は明智光秀の娘玉(細川ガラシャ)である。日比屋モニカは貿易商人・豪商で堺のキリシタンの中心人物である父了桂のもとで育った敬虔なキリシタンであったが、その婚約は彼女の意に染まぬものであったため、宣教師に相談して結婚を拒否しようとした。彼女の結婚と死は、都市堺で精一杯意志的に生きようとしたキリシタン女性の生涯の実例である。また、細川ガラシャは明智光秀の娘玉で、細川忠興夫人である。彼女が謀反人の娘として社会的に孤立するなかでキリスト教に帰依するまでのいきさつを、従来の説のように高山右近の影響から考えるだけではなく、侍女清原マリアとの強い結びつきから明らかにした。彼女が死ぬまでの劇的な生涯は、当時の日本社会で自立的に生きぬこうとした女性の典型的な例である。最近の研究により、ガラシャがヨーロッパにまで聞こえた有名な存在であったという事実についても述べた。

7 0 0 0 OA 地方紙に掲載された自己申告型死亡記事

- 著者

- 中村 好一 松原 優里 笹原 鉄平 古城 隆雄 阿江 竜介 青山 泰子 牧野 伸子 小池 創一 石川 鎮清

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.2, pp.72-82, 2018 (Released:2018-04-03)

- 参考文献数

- 27

目的 地方紙における遺族の自己申告型死亡記事の記載事項を集計し,その地域での死亡やそれに伴う儀式の実態を明らかにするとともに,死亡記事のデータベースとしての利点と問題点を明らかにする。方法 栃木の地方紙である下野新聞の自己申告型死亡記事「おくやみ」欄に掲載された2011~2015年の栃木県内の死亡者全員のデータを集計解析し,一部の結果は人口動態統計と比較した。観察項目は掲載年月日,市町村,住所の表示(市町村名のみ,町名・字まで,番地まで含めた詳細な住所),氏名,性別,死亡年月日,死因,死亡時年齢,通夜・告別式などの名称,通夜などの年月日,告別式などの年月日,喪主と喪主の死亡者との続柄の情報である。結果 観察期間中の掲載死亡者数は69,793人で,同時期の人口動態統計による死亡者数の67.6%であった。人口動態統計と比較した掲載割合は男女で差がなく,小児期には掲載割合が低く,10歳代で高く,20歳台で低下し,以降は年齢とともに上昇していた。市町別の掲載割合は宇都宮市や小山市など都市化が進んだ地域では低く,県東部や北部で高い市町がみられた。最も掲載割合が高かったのは茂木町(88.0%),低かったのは野木町(38.0%)であった。死亡日から通夜や告別式などの日数から,東京などで起こっている火葬場の供給不足に起因する火葬待ち現象は起こっていないことが判明した。六曜の友引の日の告別式はほとんどなく,今後,高齢者の増加に伴う死者の増加によって火葬場の供給不足が起こった場合には,告別式と火葬を切り離して友引に火葬を行うことも解決策の1つと考えられた。死亡者の子供,死亡者の両親,死亡者の子供の配偶者が喪主の場合には,喪主は男の方が多いことが判明した。老衰,自殺,他殺の解析から,掲載された死因の妥当性は低いことが示された。結論 栃木県の地方紙である下野新聞の自己申告型死亡記事「おくやみ」欄の5年分の観察を行い,実態を明らかにした。約3分の2に死亡が掲載されており,データベースとしての使用に一定の価値があると考えられたが,記載された死因の妥当性は低いことが判明した。

7 0 0 0 OA 水稲用殺虫剤が水田棲カエル類の初期発生におよぼす影響

- 著者

- 鎌田 泰斗 清水 瑛人 佐藤 雄大 関島 恒夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- pp.2016, (Released:2020-11-10)

- 参考文献数

- 76

殺虫剤は農業において不可欠であるが、人体や標的外の野生生物に多大な影響を及ぼすことが絶えず問題視されている。カエル類の多くは、産卵期から幼生期にかけて水田に依存しており、その時期が水稲栽培における殺虫剤の施用時期と重複していることから、潜在的に暴露リスクを抱えている生物種といえる。殺虫剤の暴露をうける発生初期は、生体内のあらゆる器官が形成される発生ステージであり、その時期における殺虫剤による生体機能の攪乱は、その後の生存に重篤な影響を及ぼす可能性が高い。本研究では、水田棲カエル類のニホンアマガエルとヤマアカガエルを指標生物とし、両種の初期発生過程における、ネオニコチノイド系殺虫剤クロチアニジン、ネライストキシン系殺虫剤カルタップ、およびジアミド系殺虫剤クロラントラニリプロールの 3種の殺虫剤が及ぼす発生毒性を、暴露試験を通じて検証し、種間による感受性の差異および殺虫剤原体と製剤間における影響の差異を明らかにした。ニホンアマガエルおよびヤマアカガエル両種に共通して、カルタップ暴露により奇形率および死亡率の増加が認められた。一方で、クロチアニジンおよびクロラントラニリプロールにおいては、催奇形性は認められなかった。カルタップ原体に対する感受性には種差が認められ、ヤマアガエルにおいては、 0.2 mg/Lで奇形率および死亡率が増加したのに対し、ニホンアマガエルにおいては、 0.02 mg/Lで奇形率および死亡率が増加した。発症した奇形パターンは、ニホンアマガエルとヤマアカガエルに共通して、脊椎褶曲と水腫が見られ、ニホンアマガエルでのみ脱色が認められた。また、カルタップ製剤処理群においては、原体処理群と比較して、脊椎褶曲の発症率は高く、水腫の発症率は低かった。本研究では、カルタップの分解物であるネライストキシンが水田棲のカエル類、特にニホンアマガエルの初期発生に深刻な影響を与えていることが示唆された。さらに、生存率の低下につながると考えられる脊椎褶曲や脱色が、カルタップの施用基準濃度において発生している可能性が考えられた。