6 0 0 0 OA ヒトの身体構成部分の法的保護とその限界

- 著者

- 佐久間 修

- 出版者

- 日本刑法学会

- 雑誌

- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.203-214, 2005-02-15 (Released:2020-11-05)

- 著者

- 横道 朝子 Asako Yokomichi

- 雑誌

- 年報・フランス研究 (ISSN:09109757)

- 巻号頁・発行日

- no.34, pp.81-92, 2000-12-25

6 0 0 0 OA 絶滅危惧種タガメの生態

- 著者

- 大庭 伸也

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.301-305, 2018-03-20 (Released:2019-03-20)

- 参考文献数

- 15

6 0 0 0 IR 「日本型福祉社会」論の萌芽期における福祉国家政策理論の特徴

- 著者

- 工藤 隆治

- 出版者

- 宇部フロンティア大学出版会

- 雑誌

- 宇部フロンティア大学人間社会学部紀要 (ISSN:21860491)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.3-13, 2017-03-31

- 著者

- 小松 雄樹 野上 昭彦 家田 真樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本不整脈心電学会

- 雑誌

- 心電図 (ISSN:02851660)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.57-63, 2021-06-28 (Released:2021-07-02)

- 参考文献数

- 13

左室最上部(LV summit:Left ventricular summit)は特発性心室不整脈の好発部位の一つとして知られているが,アブレーションの成功率はあまり高くない.LV summitを走行する大心静脈遠位交通枝(communicating vein at the LV summit:summit-CV)の枝に挿入した2Fr電極カテーテルで記録される心内局所電位が心室不整脈中の最早期興奮部位であり,さらに同部位でexcellent pacemapが得られるLV summit起源心室不整脈の12誘導心電図の特徴は下方軸,非特異的脚ブロックタイプ(V1誘導のR/S波比0.67±0.33),I誘導の陰性波,aVR誘導よりもaVL誘導で大きなQS波などであった.最早期興奮部位を記録する2Fr電極を標的として,2Fr電極に対して解剖学的に最も近接する部位(右室流出路,大動脈冠尖,大動脈弁直下の左室流出路,あるいは大心静脈–前室間静脈内)からアブレーションを行い,14症例中10症例(71%)において最終的に心室不整脈が抑制された.2Fr電極カテーテルを大心静脈遠位の枝に挿入することにより,従来の手法では困難であったLV summitのマッピングが可能となり,LV summitにおける正確な不整脈起源を同定することができる.心室不整脈中の最早期興奮部位の2Fr電極に解剖学的に近接する部位からのアブレーションが有用である.

- 著者

- 舘 かおる

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.406-416, 1999-12-30 (Released:2007-12-27)

本論では、日本の大学における教養教育の分野でなし得ている、女性学・ジェンダー研究の貢献について検討する。 従来の定義に従えば、教養教育の役割は、人文学と自然科学の幅広く基礎的な「知」の習得を通じて、学生たちを良く均整のとれた人間に成長させるように促すことであるが、第二次女性解放運動後、その「知」は、ジェンダー化(性別に関わる偏向がある状態)されていると認識されるようになった。ジェンダーは、我々の社会組織や自分自身の経験の最も基本的な構成物の一つである。また、ジェンダー関係を理解することは、地域的にも世界的にも、社会変化の過程と現代の社会生活を理解するための中心と言える。それ故、大学の教養教育にジェンダーの視点を組み入れることは、重要なことである。他の国々と比較すると、日本ではそんなに多くの大学ではないが、女性学・ジェンダー研究を提供している。国立婦人教育会館が行った調査によれば、1996年で351の大学が、女性学・ジェンダー論の講座を開設しているが、学部レベルで女性学・ジェンダー研究の学位を取得できる大学は皆無であり、大学院レベルでは城西国際大学とお茶の水女子大学で修士と博士の学位を習得できるのみである。 本論では、一章で、日本の大学において見られるジェンダー・バイアスの様々な局面について、大学の女性教員数が少ないことを含め、論じている。二章では、日本の大学における女性学・ジェンダー論講座の概況について述べている。三章では、女性学・ジェンダー論講座を登録する学生が増えているいくつかの理由について考察している。その理由の一つには、この講座を教える者たちが用いる革新的な教育方法にある。四章では、女性学・ジェンダー研究が提供する「新しい知」に直面した学生の反応をいくつか記述している。 日本の教育システムは、一般に学生たちの経験から分離した様々な知を暗記して吸収するよう教えられることが普通である。しかし、本論で示すように、学生たちは、女性学・ジェンダー論を履修して、知がどのように構築されているかを知るようになり、同時に、既存のシステムを疑い、挑戦し、新しい知を構築する力を得ることを実感する。さらに、ジェンダー・アイデンティティが社会的文化的に構築されるという気付きは、社会的な慣習や規範に縛られることなく、自分のアイデンティティを構築し、新たな未来を発見する可能性を開くようになる。また、女性学・ジェンダー論は、公的領域でのジェンダー化された権力関係を見ることも可能にする。例えば学生たちは、少年のグループによって,女子高校生が連れ去られ、強姦され、殺された時の、メディアの報道における隠されたジェンダー・バイアスを見つける。日本の法システムにおいて、強姦犯に課する罰の軽さと同様に、強姦の被害者に対する警察の扱いが軽いことに、男子学生、女子学生に限らず、学生たちは警告を発するようになることにも触れている。 一端、社会システムも知もジェンダー化されていることを認識すると、例えば、フランス革命における人権宣言や共和制の理念が、女性を排除したことの意味を、学生たちはたやすく理解する。さらに、近代科学が女性と人種に対し差別化したことも知り得る。このような気付きは、ジェンダー・バイアスのない新しい知を創ることが重要と考えるように彼らを力づける。 多くの国で、様々な分野におけるジャンダー分析が、有益であり重要であると認識されている。それ故、21世紀においては、すべての大学の教養教育に、女性学・ジェンダー研究の視点が含まれるべきであると思われる。

6 0 0 0 OA 屏風ヶ浦の地形と地質

- 著者

- 上野 宏共 地下 まゆみ 安藤 生大 坂本 尚史 ウエノ ヒロトモ ジゲ マユミ アンドウ タカオ サカモト タカブミ Hirotomo UENO Mayumi JIGE Takao ANDO Takabumi SAKAMOTO

- 雑誌

- 千葉科学大学紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.75-86, 2010-02-28

屏風ヶ浦は太平洋の波により侵蝕された海蝕(かいしょく)崖(がい)であり、1966年に消波ブロックが設置されるまで長年に亘り侵蝕が続いていた。高さは50 mもあり長さは9 kmにおよぶ灰白色の崖は、東洋のド-バ-とも呼ばれている。イギリスとフランスに挟まれるド-バ-海峡のイギリス側の白亜の崖は約1億年前の白亜紀に海底に積もった石灰質化石からできた堆積岩で構成されており、景観としては屏風ヶ浦と似ているが、屏風ヶ浦の正面に露出する100万年程度前の堆積岩とは地質年代が大きく異なる。屏風ヶ浦の飯岡層は珪質シルト岩でド-バ-の石灰質の白亜の崖とは岩質が異なる。 屏風ヶ浦で見える地層は下位から名洗(なあらい)層・飯岡層・香取(かとり)層・関東ロ-ム層である。銚子市名洗町などの東側には粗粒砂岩からなる名洗層が分布する。屏風ヶ浦では名洗層の上部の一部が見えるに過ぎない。名洗層の形成年代は500万年前から200万年前とされている。引き続いて時間間隔を置かずにシルト岩からなる飯岡層が深海底で堆積した。この地層は屏風ヶ浦の崖下3分の2を占める灰白色の岩石であり、わずかながら西に傾斜しているのが層理面などから分かる。化石と古地磁気の結果を総合して、飯岡層の年代は200万年前から70万年前に亘っていることを明らかにした。香取層は不整合に飯岡層を覆う。屏風ヶ浦の東側では名洗層の上に直接香取層が乗る。香取層は黄褐色で厚さ約25 m、下部では細粒砂岩が多いが上部になるにつれて粗粒になり波の作用によって生じたクロスラミナ模様が地層中に残っている。香取層の年代は10万年前と推定されている。関東一円に分布する関東ロ-ム層は銚子地域でも同じで香取層を不整合に覆う。古富士火山や箱根火山からもたらされた火山灰が降下したものが関東ロ-ム層で、厚さは5~6 mでとくに地表部では赤褐色を呈している。飯岡層までは深海底で堆積したが、香取層の頃には古東京湾はしだいに浅海となり陸化した所に関東ローム層の降下火山灰が積もったことになる。 香取層と関東ロ-ム層の境界がはっきりと分からないことが多いが、帯磁率の差によって簡単に識別できることが判明した。また、各地層に含まれる粘土鉱物についてX線回折装置を用いて検討し、興味ある事実を見いだした。

6 0 0 0 OA 頻度仮説と進化からの論拠

- 著者

- 網谷 祐一

- 出版者

- The Philosophy of Science Society, Japan

- 雑誌

- 科学哲学 (ISSN:02893428)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.1_79-1_94, 2008 (Released:2009-07-31)

- 参考文献数

- 32

Gerd Gigerenzer's views on probabilistic reasoning in humans have come under close scrutiny. Very little attention, however, has been paid to the evolutionary component of his argument. According to Gigerenzer, reasoning about probabilities as frequencies is so common today because it was favored by natural selection in the past. This paper presents a critical examination of this argument. It will show first, that, pace Gigerenzer, there are some reasons to believe that using the frequency format was not more adaptive than using the standard (percentage) format and, second, that Gigerenzer's evolutionary argument and his other arguments such as his historical description of the notion of probability are in tension with each other.

- 著者

- Ryozo Tanaka Hiroaki Fushiki Reiko Tsunoda Tomohiko Kamo Takumi Kato Hirofumi Ogihara Masato Azami Kaoru Honaga Toshiyuki Fujiwara

- 出版者

- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine

- 雑誌

- Progress in Rehabilitation Medicine (ISSN:24321354)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.20230002, 2023 (Released:2023-01-14)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 2

Objectives: This study investigated the effects of a supervised home-based vestibular rehabilitation program using a booklet on gait function and dizziness in patients with chronic peripheral vestibular hypofunction.Methods: This was a non-blinded, randomized, controlled trial. Patients (n=42) with chronic peripheral vestibular hypofunction were randomly divided into the vestibular rehabilitation group (VR group; n=20) or the control group (n=22). Patients in the VR group received a supervised home-based vestibular rehabilitation program using a booklet in addition to physician care for 4 weeks. The physical therapist checked the home program when the VR group visited the outpatient clinic once a week. Patients in the control group received physician care only during the trial period. The primary outcome was functional gait assessment (FGA). The secondary outcomes were the dynamic gait index (DGI) and the dizziness handicap inventory (DHI).Results: Two-way repeated measures analysis of variance showed a significant interaction for FGA, DGI, DHI total, and DHI emotional scores (P<0.05) with the VR group improving more than the control group. No significant interactions were found for DHI physical and DHI functional scores (P≥0.05).Conclusions: The home-based vestibular rehabilitation program in this study was effective in improving gait function and dizziness in patients with chronic peripheral vestibular hypofunction. Regular supervision may have improved adherence to home exercise and contributed to the effectiveness of vestibular rehabilitation.

6 0 0 0 OA 加齢性難聴と認知症

- 著者

- 内田 育恵

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.12, pp.1412-1413, 2020-12-20 (Released:2021-01-01)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 宮川 侑子

- 巻号頁・発行日

- 2011-03-23

授与大学:弘前大学; 学位種類:修士(教育学); 授与年月日:平成23年3月23日; 学位記番号:修第519号

6 0 0 0 「施設養護」の弁証 : 滝乃川学園百二十年の存在目的

- 著者

- 河尾 豊司

- 出版者

- 相模女子大学

- 雑誌

- 相模女子大学紀要. C, 社会系 (ISSN:1883535X)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, pp.61-76, 2013

6 0 0 0 OA 鳳凰とは何か (鸞其他について)

- 著者

- 蜂須賀 正氏

- 出版者

- 日本鳥学会

- 雑誌

- 鳥 (ISSN:00409480)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.16-17, pp.110-120,PLI, 1924-06-15 (Released:2010-03-01)

6 0 0 0 志摩町史

- 著者

- 志摩町史編纂委員会編

- 出版者

- 志摩町教育委員会

- 巻号頁・発行日

- 2004

6 0 0 0 OA パクパの仏教思想に基づくフビライの王権像について

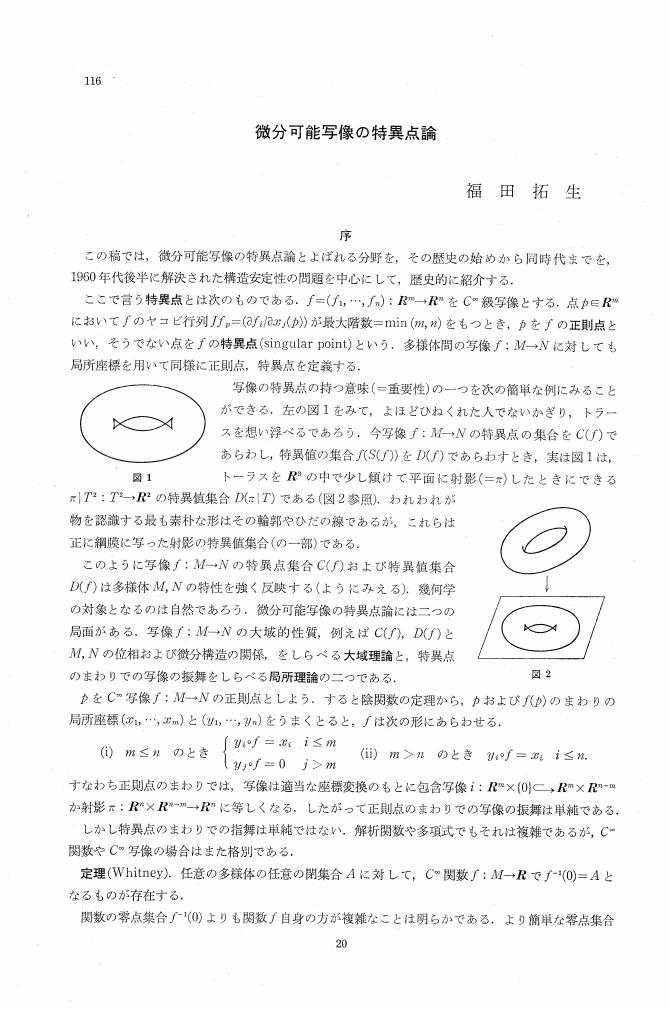

6 0 0 0 OA 微分可能写像の特異点論

- 著者

- 福田 拓生

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.116-139, 1982-04-30 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 58

6 0 0 0 「語り」による「他者理解」

- 著者

- 金谷 光子 尾曽 直美

- 出版者

- 日本医学哲学・倫理学会

- 雑誌

- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.93-102, 2004

Because there may be limitations in the scientific method of discovering and treating patients' "problems," the narrative approach has become increasingly important. These limitations have been pointed out by scholars from various fields. Hermeneutic view point has it that clinical knowledge is mostly based on the doctor's assumption and differs greatly from the world in which the patients live their lives. What should those in the nursing profession choose as a means of understanding patients? There is a Social Constructionist view that understanding is obtained through "language." When the sick patient tells about the world in which he/she lives in certain words, he/she has decided not to tell in other words. Then the patient's world appears before us as he/she tells. The patient organizes his/her world through telling as well. After over three years of interviewing with Ms. K, who was stuck with her mal-treating mother, we verified what telling brought to her, and how it was connected with understanding herself. Listening to Ms. K's narrative was linked to understanding her world in which she lived her life. It also brought a certain order to her confused history. As a result, her regrettable past came to have possibility for the future, altering her mentality so much as to make it possible for her to say "I have done my best" and "I have been living so well."

6 0 0 0 OA 2-1.臨床鍼灸研究の現状─コクランライブラリーを参照として─

- 著者

- 矢野 忠

- 出版者

- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会

- 雑誌

- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.1, pp.27-28, 2016-02-27 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 6

6 0 0 0 IR 「介護殺人」、「介護心中」に歯止めをかけられない現代の介護保険制度の問題点を考える

- 著者

- 戸田 典樹

- 出版者

- 神戸親和女子大学福祉臨床学科

- 雑誌

- 福祉臨床学科紀要 = Bulletin of social welfare Kobe Shinwa Women's University (ISSN:18812414)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.25-35, 2018-03-31