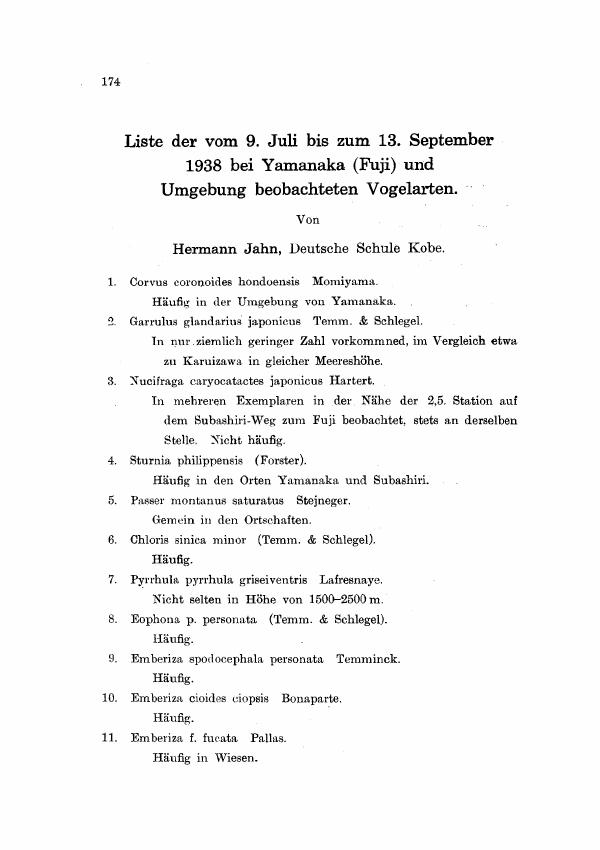

1 0 0 0 OA 山中の鳥(富士山)(獨文)

- 著者

- ヤーン ヘルマン

- 出版者

- The Ornithological Society of Japan

- 雑誌

- 鳥 (ISSN:00409480)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.47, pp.174-179, 1938-11-30 (Released:2008-12-24)

1 0 0 0 京都・魔界マップ : 「妖しい京都」の歩き方

- 出版者

- 洋泉社

- 巻号頁・発行日

- 1999

1 0 0 0 OA 市場構造の変化を考慮したブランド選択モデルによる購買履歴データの解析

- 著者

- 本橋 永至 樋口 知之

- 出版者

- 日本マーケティング・サイエンス学会

- 雑誌

- マーケティング・サイエンス (ISSN:21874220)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.37-59, 2013 (Released:2013-07-23)

- 参考文献数

- 39

消費者の嗜好やブランド間の競合関係など市場環境は常に変化しており,企業のマーケティング活動の効果も常に一定ではない。マーケターにとって,その変化を的確に捉えることは,需要予測,価格設定,ブランド診断など様々な側面において重要である。本研究では,市場反応の変化は,長期的な傾向の変化と異質な消費者の混合割合に起因する一時的な変化によるものと仮定し,状態空間モデルの枠組みを用いて,市場反応係数が時間と共に変化するブランド選択モデルを構築する。状態空間モデルは,状態変数(観測されない変数)の時間的な変化を表すシステムモデルと状態変数と観測変数の関係を表す観測モデルから構成される。 3 年間のインスタント・コーヒーのスキャナ・パネル・データを用いた実証分析の結果,ブランド固有の魅力度はほとんど変動がないことや,プロモーションの効果は時間と共に変化するが,特別陳列とチラシでは,効果の変動の仕方に違いがあることが確認された。

1 0 0 0 ロシアにおけるアニメサブカルチャー

- 著者

- シュミーロワ アレクサンドラ

- 出版者

- 名古屋大学

- 雑誌

- ククロス : 国際コミュニケーション論集 (ISSN:13493140)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.33-47, 2012-03

1 0 0 0 OA 廣島市附近に於ける鳥類

- 著者

- 神名 勉聡

- 出版者

- 日本鳥学会

- 雑誌

- 鳥 (ISSN:00409480)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.15, pp.323-328, 1923-07-10 (Released:2010-03-01)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA V.ゲノムから展望する脂質管理のあり方

- 著者

- 多田 隼人 川尻 剛照 山岸 正和

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.4, pp.711-717, 2017-04-10 (Released:2018-04-10)

- 参考文献数

- 10

家族性高コレステロール血症(familial hypercholesterolemia:FH)に代表される遺伝性疾患の研究や,近年の次世代シークエンサーの発展などに伴うゲノムワイド解析による高頻度遺伝子変異と脂質・冠動脈疾患との関連解析により,LDL(low density lipoprotein)コレステロールと冠動脈疾患との因果関係はさらにゆるぎないものとして示されてきた.一方で,HDL(high density lipoprotein)コレステロールと冠動脈疾患との因果関係には疑問符がつけられるに至った.このようなゲノム情報は脂質管理のみならず,新たな創薬にも貢献しつつある.

1 0 0 0 OA アジアのデザイン文化の比較研究/山車の造形と祭礼文化を中心にして(3)

- 著者

- 今村 文彦 杉浦 康平 齊木 崇人 松本 美保子 山之内 誠 黄 國賓 さくま はな 尹 聖喆 曽和 英子 Fumihiko IMAMURA Kohei SUGIURA Takahito SAIKI Mihoko MATSUMOTO Makoto YAMANOUCHI Kuo-pin HUANG Hana SAKUMA Seongcheol YUN Eiko SOWA

- 出版者

- 神戸芸術工科大学

- 雑誌

- 芸術工学2014

- 巻号頁・発行日

- 2014-11-25

本報告は、アジアンデザイン研究所の活動としてアジアの山車文化についてデザイン的視点から調査、研究を進めるものである。研究所では開設以来、アジア各地域でみられる祭礼の多様な山車の造形的特徴、象徴性、世界観、その仕組みと社会や環境との関係性などについて、継続的に取り組んできた。2013年度は第2 回国際シンポジウムを開催した。アジア各地に分布する舟形の山車とそこにみられる蛇や鳥のモチーフやデザインの象徴性、神話性をめぐって、ミャンマー、タイ、日本からの報告を中心に活発で意欲的な議論を重ね、アジアの山車の構成原理についての興味深い知見を得ることができた。さらに山車イメージと密接に関連する山や木の造形を巧みに表現しているインドネシアの影絵ワヤン・クリに用いられるグヌンガンについて、現地で調査を実施し、その造形的特徴、使用法や構成原理等が明らかになった。また日本で活躍するバリ島の人形遣い(ダラン)を招き、バリ島のワヤン・クリについての研究会および上演会を開催した。これらの一連の活動により、アジアの山車と山、木などとの関連性について把握し、アジアのデザイン語法を解明する手がかりを得ることができた。

- 出版者

- 日本口琴協会

- 巻号頁・発行日

- 1990

1 0 0 0 OA 高温一軸圧縮実験によるマグマの粘性率測定 : 北海道、白滝の黒曜石溶岩の例

- 著者

- 石橋 秀巳 佐野 恭平

- 出版者

- 静岡大学地球科学教室

- 雑誌

- 静岡大学地球科学研究報告 (ISSN:03886298)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.21-31, 2016-07

1 0 0 0 昭和基地管理棟の建設 (1)基本設計

- 著者

- 半貫 敏夫 小石川 正男 平山 善吉 佐野 雅史 佐藤 稔雄

- 出版者

- 国立極地研究所

- 雑誌

- 南極資料 (ISSN:00857289)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.61-102, 1993-03

昭和基地建設の歴史的経緯をふまえて, 基地建物の現状と計画的な建物更新の必要性およびその概要を述べた。次いで昭和基地に建つ南極観測用建物の設計・製作に関する制約条件を整理し, これまでに昭和基地で試みられてきた極地建築システムについて概観した。国立極地研究所観測協力室の立案による昭和基地整備計画の最初の事業として企画された「管理棟」の基本構想をまとめるまでの経緯と基本設計の概要を紹介し, 建築・防災・構法などの新しい試みについて解説した。また, これからの南極観測用建築のありかたについても言及した。

1 0 0 0 資料紹介 三井甲之の短歌--昭和篇(上)

- 著者

- 打越 孝明

- 出版者

- 大倉精神文化研究所

- 雑誌

- 大倉山論集 (ISSN:04715152)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.471-555, 2006-03

1 0 0 0 資料紹介 三井甲之の短歌--明治・大正篇

- 著者

- 打越 孝明

- 出版者

- 大倉精神文化研究所

- 雑誌

- 大倉山論集 (ISSN:04715152)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, pp.447-548, 2005-03

1 0 0 0 OA 体幹の側方偏位が腹直筋,側腹筋群筋厚および呼吸機能に及ぼす影響

- 著者

- 藤原 務 平山 哲郎 小関 泰一 多米 一矢 川﨑 智子 稲垣 郁哉 小関 博久 石田 行知 柿崎 藤泰

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0455, 2016 (Released:2016-04-28)

【はじめに,目的】腹直筋,側腹筋群は,胸郭と骨盤を連結し体幹の安定性に重要な役割を果たす。また恒常的な胸郭可動性の維持や強制呼気に重要な作用を担う。体幹側方偏位の増大は胸郭形状の左右非対称性が助長され胸郭に付着する腹直筋,側腹筋群の長さ,張力関係にも変化を来たし体幹機能に影響を及ぼすと考えられる。したがって収縮活動の左右差を可及的に最小限にすることは臨床結果を判定する指標になり得る。本研究の目的は体幹の側方偏位が腹直筋,側腹筋群筋厚および呼吸機能への影響を検討することとした。【方法】対象は健常成人男性15名であった。測定肢位は安静背臥位とした。体幹偏位の測定はデジタルカメラを用い,得られた画像を画像解析ソフトImageJにて体幹偏位量を算出した。この値を元に,他動的にベッドをスライドさせ安静位,正中位,偏位量増大位の3条件で検討した。腹直筋および側腹筋群筋厚の測定は超音波診断装置を用いた。課題動作は安静呼気,努力呼気とし,腹直筋の測定は第3筋区画の中央点にプローブを位置させ,側腹筋群筋厚の測定は第10肋骨下端と骨盤の中央点にプローブを位置させ短軸像を抽出した。それぞれの呼気終末時で得た画像は画像解析ソフトImageJを用いて筋膜間距離を筋厚として算出した。呼吸機能の測定は,呼気ガス分析装置とスパイロメーターを用いて測定した。統計処理は各項目における代表値を対応のあるt検定を用いて比較検討した。なお,危険率5%未満を有意とした。【結果】体幹偏位は有意に左側へ偏位していた(p<0.01)。腹直筋および側腹筋群筋厚は,安静呼気において偏位量増大位で左側が有意に減少した(p<0.01,p<0.01)。また努力呼気でも両筋は偏位量増大位で左側が有意に減少した(p<0.05,p<0.05)。正中位は,安静呼気および努力呼気で両筋に有意な差がみられなかった(n.s.)。呼吸機能は,TVにおいて偏位量増大位で有意に減少した(p<0.05)RRは偏位量増大位で有意に増大した(p<0.01)。MVは有意な差がみられなかった(n.s.)。VC,FVC,PEFR,%VCおよびV25においては偏位量増大位で有意に減少した(p<0.05)。FEV1.0においては有意な差がみられなかった(n.s.)。また,FEV1.0%は偏位量増大位で有意に増加した(p<0.05)。【結論】今回の結果から安静背臥位では,骨盤に対して体幹は有意に左側へ偏位し左側方偏位が増大すると左右の腹直筋,側腹筋群筋厚に左右差が生じ呼出機能低下に通ずることが示された。体幹側方偏位の改善は,胸郭のニュートラル化に寄与し付着する左右腹直筋,側腹筋群の均等な張力の再建に結びつき,呼吸運動における左右対称性の胸郭運動や筋活動により呼出機能改善が図れたと考察する。また,強制呼気に関与する協調的な腹直筋,側腹筋群機能の発揮が得られ,効率的な呼出機能が獲得できたと考察する。体幹側方偏位に伴う胸郭機能低下は,呼吸機能低下の一要因に関与し,呼吸器疾患をはじめ多くの臨床応用ができるものと考察する。

1 0 0 0 OA 米国における量的金融緩和政策の有効性 SVARモデルによる検証

- 著者

- 澤田 吉孝

- 雑誌

- 京都学園大学経済経営学部論集

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.1-45, 2018-03-10

本稿の目的は、2008年9月のリーマン・ブラザーズの破綻後に実施された米国の量的金融緩和政策(QE政策)の有効性を定量的に分析することである。QE政策の第1弾(QE1)は2008年11月から2010年6月まで、第2弾(QE2)は2010年11月から2011年6月まで、第3弾(QE3)は2012年9月から2013年12月まで、そして2014年1月から同年10月まで緩和逓減が実施されている。米国のQE政策は20008年11月から6年間に渡って実施されてきたわけだが、この時期のデータのみを用いて回帰分析を行った場合には推計結果にバイアスを生じる可能性がある(小標本問題)。日本経済のQE政策を分析したHonda and Tachibana(2011)は、この「小標本問題」を回避するために、ダミー変数を用いて標本期間の拡大を行っている。そこで、われわれは彼らの方法を応用し、米国における金融政策の全体的な経済効果と、その波及経路を分析する。構造型ベクトル自己回帰モデル(SVARモデル)を用いた分析を通じて、次の3点が明らかとなった。第1に、QE政策は株価チャンネルを通じて生産高を増加させる。第2に、QE政策は、ボラティリティ指数で表される投資家の市場に対する不安感を緩和させ、株式に対するリスクテイクの向上につながる。第3に、生産高を増加させる効果は、QE3が最も大きく、次いでQE1が続く。つまり、これらの結果は、米国のQE政策が景気低迷を緩和する手段として有効であったことを示唆している。

1 0 0 0 OA 金融レポート、およびマクロ経済指数による日銀センチメント指数の構築

- 著者

- 余野 京登 和泉 潔 坂地 泰紀

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第32回全国大会(2018)

- 巻号頁・発行日

- pp.2J102, 2018 (Released:2018-07-30)

日銀の金融政策決定会合議事要旨に対して、生成モデルおよび深層学習を用いることで、日銀のマクロ経済や物価等に対するトピック別のセンチメントを指数化を行う。

- 著者

- 角野 雅彦 カクノ マサヒコ Kakuno Masahiko

- 出版者

- 鹿児島国際大学福祉社会学部

- 雑誌

- 福祉社会学部論集 (ISSN:13466321)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.1-15, 2018-07-01

「保育相談支援」は、大学・短期大学などの保育者養成課程(幼稚園教員・保育士)に設置された必修科目の一つである。だが日本では、幼稚園と保育所の設置理念と発展経緯の違いから、相談支援の内容や対応が異なる。たとえば教育機関である幼稚園は、発達や学習の到達度、友人関係などを指導助言することが主で、保護者の精神疾患や貧困など、深刻な理由を背景とする相談支援は想定していなかった。一方、福祉施設である保育所は、さまざまな公的支援を必要とする家庭とその親を支えてきた長い経験を有している。所轄する文部科学省と厚生労働省の間でも「保育相談支援」の認識において隔たりがある。平成30年度以降の保育者養成課程幼稚園教員・保育士)のカリキュラム改正によって現在の「保育相談支援」は閉講となり、それぞれの課程で新科目が開設される可能性が高い。統合化が困難になった諸事情については今後も議論の余地がある。There are some different ideas in kindergarten and nursery school in the contents of counselling support from different of development process in Japan. For example, Parents of kindergarten's children have high income relatively, for that purpose kindergarten teacher often guides child's development and friend relation in parents and advises. Such advice is educational, not welfare-like. In fact, kindergarten teachers tend to provide support pointed after elementary school entrance. On the other hand, nursery school teacher has supported a difficult home with poverty and parent sickness. It's difficult to integrate a kindergarten and nursery school in teacher education. It's in the way to be different from concept and practice at kindergarten and nursery school in counselling support.

1 0 0 0 隋唐長安城の形成過程 : 北周長安城との関係を中心に

- 著者

- 内田 昌功

- 出版者

- 北海道大学東洋史談話会

- 雑誌

- 史朋 (ISSN:03865142)

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.1-13, 2013-12

1 0 0 0 OA Are call centers sweatshops?

- 著者

- Hidenori Sato

- 出版者

- Global Business Research Center

- 雑誌

- Annals of Business Administrative Science (ISSN:13474464)

- 巻号頁・発行日

- pp.0180830a, (Released:2018-09-29)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 3

A call center is a division that specializes in dealing with customers. Early studies on call centers regarded them as strategically important areas that, despite some negative aspects, were acknowledged to possess a certain level of expertise and to have a high degree of autonomy as interfaces for customers. However, this view gradually changed, with call centers coming to be seen as workplaces typified by harsh working conditions and isolated from the other divisions of the company. Therefore, research in recent years has entirely focused on these negative aspects, while ignoring the positive aspects.

1 0 0 0 OA アンセリンの摂取がヒト血清アディポネクチン濃度に及ぼす影響

- 著者

- 住澤 知之

- 出版者

- 鹿児島女子短期大学

- 雑誌

- 鹿児島女子短期大学紀要 (ISSN:02868970)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, pp.1-4, 2018-02-28

In our previous report, it was suggested the daily ingestion of dried-bonito broth might increase the human serum adiponectin levels. Anserine(β-alanyl-3-methyl-L-histidine), which is water-soluble antioxidant, is present at high concentration in the muscle of migratory fish such as bonito. Therefore, we investigated whether anserine is involved in the increase of blood adiponectin. The measured amount of anserine in the dried-bonito broth ingested at one time was 12.0 mg and 12.9 mg. Fourteen healthy female subjects ingested a commercially available health food supplement of a fish peptide mixture containing 10% of anserine for 2 months. The amount of anserine taken at one time was 20 mg. Measurement of serum adiponectin concentration was performed before and after the ingestion periods. Although the amount of ingested anserine was larger than that of intake of dried-bonito broth, no significant secretion enhancement of adiponectin was observed. Therefore, anserine may not be involved in increasing adiponectin levels in human serum.