5 0 0 0 OA 鳥取県の石「中新世魚類化石群」層準の年代の再検討:山陰東部の前期中新世末の海進史

- 著者

- 羽地 俊樹 菅森 義晃 田邉 佳紀

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.128, no.1, pp.295-306, 2022-12-08 (Released:2022-12-08)

- 参考文献数

- 71

- 被引用文献数

- 2

鳥取市国府町宮下に露出する中新統鳥取層群岩美層の泥岩は,保存の良い浅海性の魚類化石を多産する.この泥岩は鳥取~北但地域の前期中新世末期の海進の最初期の地層であり,その堆積年代は山陰東部の海進史を検討する上で重要である.従来は泥岩中に挟まる凝灰岩から得られた16.8±0.8 Ma(1σ)のジルコンのフィッション・トラック年代が堆積年代として参照されていたものの,その年代値は不確かさが大きかった.そこで本研究では,先行研究と同一のマウント上のジルコンの年代をU-Pb法で再検討した.その結果,中新世の年代を示すコンコーダントな27粒子から17.4±0.2 Ma(2σ)の加重平均238U-206Pb年代を得た.この年代値は,従来の山陰東部の中新統の海成層の証拠よりも40万年ほど古い.中新統の岩相や古流向から古地理を推定すると,宮下地域は鳥取~北但地域の一連の堆積盆地内の低地に位置していたと考えられ,より早期に海水の影響を被る環境に変化したのだろう.

5 0 0 0 OA 〔ひらかな盛衰記 嘉永4年8月 中座〕

5 0 0 0 OA 〔しま鯛・あいなめ・南天〕

5 0 0 0 OA 学級集団内地位とパーソナリティ特性からみた対面苦手意識

- 著者

- 日向野 智子 小口 孝司

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.133-142, 2007 (Released:2007-09-05)

- 参考文献数

- 47

本研究では,児童が学級集団の中で,友だちの行いを注意しなければならない場面で覚える対面苦手意識(対人場面におけるわずらわしさや不快感,懸念を特徴とする)を取り上げた。本研究の主たる目的は,ソシオメトリック地位により,児童の対面苦手意識が異なるのかを検討することであった。小学校4年生から6年生の児童(男子102名,女子96名)が,児童用対面苦手意識尺度(注意場面版),肯定的ソシオメトリック指名法,パーソナリティ尺度から成る調査票に回答した。ソシオメトリック・テストの肯定的指名件数から,児童の学級集団内地位(スター群,平均群,孤立群)を定めた。分析の結果,スター群は孤立群よりも,児童用対面苦手意識尺度のわずらわしさ得点が有意に低かった。さらに,対面苦手意識は,シャイネスや公的自己意識との間に有意な正の相関があった。

5 0 0 0 ペグマタイトの記憶 : 石川の希元素鉱物と『ニ号研究』のかかわり

- 著者

- 福島県石川町立歴史民俗資料館編集

- 出版者

- 福島県石川町教育委員会

- 巻号頁・発行日

- 2013

5 0 0 0 OA 非存在主義による存在論的コミットメントの拡張

- 著者

- 野村 尚新

- 出版者

- The Philosophy of Science Society, Japan

- 雑誌

- 科学哲学 (ISSN:02893428)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.1-16, 2015-07-31 (Released:2015-11-08)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

Does Pegasus fly? We believe most of you would answer “yes”without thinking it actually exists in this world. On the other hand,W. V. Quine argued that if we let some existential formula be true,we have to commit the existence of the object which is essential to let the formula be true. So that it can be said that there is a gap between Quine’s ontological argument and ontology in our daily life. Our goal in this paper is to fill the gap and expand Quine’s argument by relying on Meinongian philosophy, especially G. Priest’s neo-Meinongianism called Noneism, which admits different types of existence.

5 0 0 0 OA 深海の化学合成生態系動物群集の幼生分散過程

- 著者

- 矢萩 拓也 Chen Chong 川口 慎介

- 出版者

- 日本海洋学会

- 雑誌

- 海の研究 (ISSN:09168362)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4-5-6, pp.97-125, 2019-12-25 (Released:2020-01-13)

- 参考文献数

- 194

- 被引用文献数

- 1 4

深海熱水噴出域を代表とする海底下流体湧出場には,深海底環境では「ありえない」規模の高密度で生息する動物群集がある。化学合成微生物を一次生産者とするこの動物群集が「深海底に飛び石状に分布する生息域間をどのように移動しているのか」という問いは,その発見以来40年にわたって研究者を魅了し続けてきた。最も一般的な学説は,底生動物が初期発生段階(卵・幼生期)に浮遊して移動する「幼生分散説」である。本説は,ある底生個体群から海洋環境へと移出した幼生が,ときに100 km以上におよぶ長距離を移動し,他の流体湧出場に移入するという分散過程を仮定している。しかし,幼生分散過程が包含する諸要因を定量的に評価した上で,同過程の成否を検証した例はない。そこで本稿では,熱水域固有動物の幼生分散過程を「移出」「移動」「移入」の各段階に分解し,幼生分散に関連する諸要因について生物学および海水動態の観点からレビューする。また,定量的な観測やシミュレーションモデルに基づく指標数値を用いて,沖縄海域における幼生分散過程の成否を試算した例を紹介する。まとめに,幼生分散研究における難点や調査・技術的制約を挙げ,現状を打破する実験手法や発展の見込み,海洋観測を基盤とする10年規模の将来展望を示す。

- 著者

- 寺西 利生

- 出版者

- 日本転倒予防学会

- 雑誌

- 日本転倒予防学会誌 (ISSN:21885702)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.5-10, 2017-06-10 (Released:2018-06-22)

- 参考文献数

- 16

病棟における転倒発生は,リハビリテーションの円滑な進行を阻害する。そのため転倒発生の予測にさまざまな転倒危険度評価やバランス評価を流用する方法が提案されている。しかし,転倒危険度評価やバランス評価による転倒予測は,十分に成功しているといえない。それは,転倒危険度評価の査定には,転倒に最も影響するであろうバランス保持能力の占める割合が少なく,また,バランス評価に判別的な評価がないためと考えられる。 Standing test for Imbalance and Disequilibirium (SIDE)は,静的立位バランス保持能力を開脚立位,閉脚立位,つぎ足立位,片脚立位の順に行い,可能な動作と不可能な動作によって低い能力から順にLevel 0,1,2a,2b,3,4 の 6 つのLevel に分ける判別的立位バランス保持能力テストである。SIDE は,検査者間信頼性(Cohen’s Kappa= 0.76)と妥当性(Berg Balance Scale との Spearman の順位相関係数は,0.93)が検証された評価である。 回復期リハビリテーション病棟入院患者 556 名を対象に,入院 14 日以内の転倒 36 件を入院時の SIDE Level で検討した研究では,転倒者群のバランスを入院時の SIDE で表すと,非転倒者群に比べ SIDE Level は低く,SIDE Level 2b(つぎ足位は,片側だけ 5 秒以上保持可能だが,もう一方は 5 秒以内にバランスを崩す)以上で転倒の発生はなかった。すなわち,バランス良好者の転倒はまれである。 今後,SIDE によるバランス保持能力評価に加えて,規則遵守に関わる,記憶,性格,衝動性,自身のバランス保持能力のメタ認知といった簡便な Adherence 評価を組み合わせることで,対策に結びつく,より有効な転倒危険度評価になると考える。

5 0 0 0 OA 聴覚器がたどってきた道

- 著者

- 岩堀 修明

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳科学会

- 雑誌

- Otology Japan (ISSN:09172025)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.51-54, 2013 (Released:2015-04-16)

魚類から、陸棲動物を経て、水棲に戻ったクジラ類に到るまでの聴覚器の変遷を概観した。内耳の耳石器の中に、振動に反応する有毛細胞が分化し、やがてラゲナや球形嚢などの耳石器が魚類の聴覚器に進化していった。陸棲動物になると、エネルギーの小さい空気の振動を受容するため、中耳、外リンパ嚢、基底乳頭などが形成された。陸に棲息していたクジラ類が水中で生活するようになると、鼓膜を保護するために外耳道を閉鎖し、オトガイ孔と下顎管が音波の取り入れ口となった。

- 著者

- 鈴木 裕子 山口 友理子 南 曜子

- 出版者

- 愛知教育大学幼児教育講座

- 雑誌

- 愛知教育大学幼児教育研究

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.55-64, 2017-07-31

5 0 0 0 OA (河骨とふといに川蝉),(おみなえしとすゝきに鶴)

5 0 0 0 OA (かるかやとおみなえしとききょうに鶴),(かえでに目白)

5 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1926年07月23日, 1926-07-23

5 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1943年05月29日, 1943-05-29

5 0 0 0 OA 一部請求におけるいわゆる「明示説」の判例理論

- 著者

- 勅使川原 和彦

- 出版者

- 早稲田大学法学会

- 雑誌

- 早稻田法學 (ISSN:03890546)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.4, pp.63-79, 2012-10-10

5 0 0 0 OA カラー銀塩感光材料の技術革新史 第1部 分光増感 (上) 1920年代まで

- 著者

- 大石 恭史

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.5, pp.295-305, 2007-10-25 (Released:2011-02-17)

- 参考文献数

- 64

銀塩感光材料の分光増感技術の歴史を, その大きな流れを方向付けた次の主要な転換点に於ける, 技術革新過程に重点を置いて概観する: 1. 色素増感の発明, 2. 色素の進化-シアニン類の主流化, 3. 科学の役割-シアニン化学の確立, 4. 新合成法創出.

5 0 0 0 OA 量の対数の解釈と表記

- 著者

- 小林 幸夫

- 出版者

- 日本物理教育学会

- 雑誌

- 物理教育 (ISSN:03856992)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.492-495, 2000-12-30 (Released:2017-02-10)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2

量計算の基本は,量=数×単位という関係である。しかし,数学で定義した対数は,真数が数なので,量の対数との整合性が問題になる。数の乗除を模倣して組立単位を考えたのと同じように,形式的に量の対数を考えることができる。真数を量にしても,数の部分の対数を考えればいいからである。他方,対数関数の展開項の次元にも誤解が生じているという実態を指摘する。これらを踏まえたうえで,log量とlog(量/単位)のどちらかの表記を適宜使い分けるという方式を提案する。

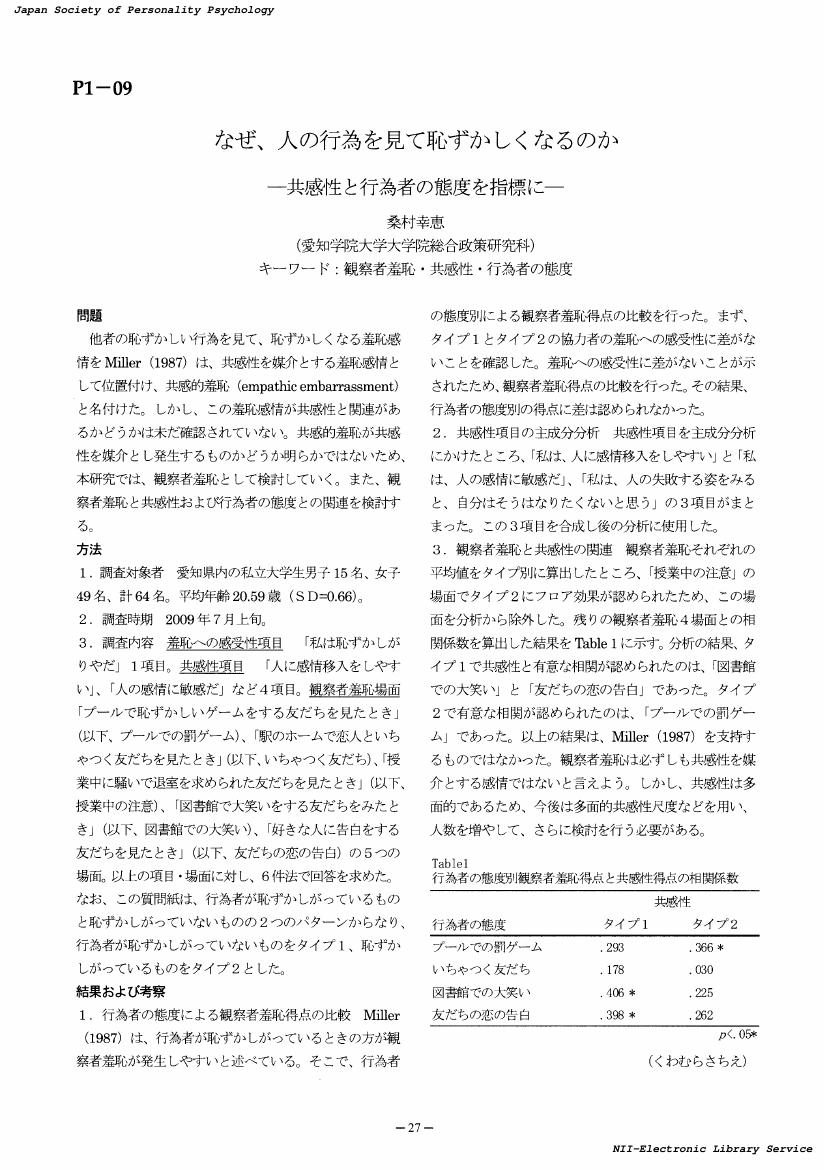

- 著者

- 桑村 幸恵

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- 日本パーソナリティ心理学会発表論文集 19 (ISSN:24332992)

- 巻号頁・発行日

- pp.27, 2010-10-10 (Released:2017-09-01)