1 0 0 0 量子時空中の場の量子論 (素粒子の時空記述研究会報告)

- 著者

- 益川 敏英

- 出版者

- 素粒子論グル-プ

- 雑誌

- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.A38-45, 1973-09

1 0 0 0 立体特異反応の量子化学

- 著者

- 福井 謙一

- 出版者

- 日本化学会

- 雑誌

- 化学と工業 (ISSN:00227684)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.222-228, 1968-02

1 0 0 0 アンモニア合成反応における触媒層の最適温度分布について

1 0 0 0 触媒内置式反応塔と触媒外置式反応塔

1 0 0 0 不飽和炭化水素の反応性に関する量子力学的解釈の進歩

- 著者

- 福井 謙一

- 出版者

- 南江堂

- 雑誌

- 化学の領域 (ISSN:00222070)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.7, pp.379-385, 1952-07

1 0 0 0 ホウフッ化スルホニウム化合物の合成

- 著者

- 福井 謙一

- 出版者

- 日本化学会

- 雑誌

- 日本化学雑誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.2, 1961-02

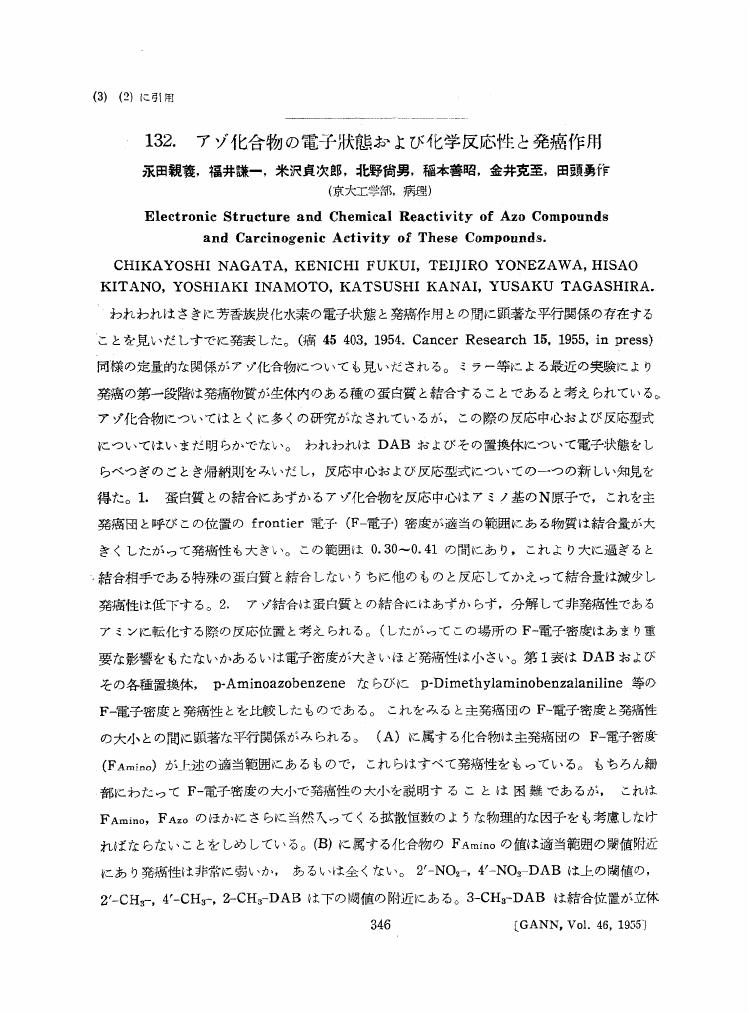

1 0 0 0 OA 132. アゾ化合物の電子状態および化学反応性と発癌作用

1 0 0 0 フリ-ラジカル反応の理論的考察

- 著者

- 藤本 博 福井 謙一

- 出版者

- 南江堂

- 雑誌

- 化学の領域 (ISSN:00222070)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.p71-80, 1979-02

1 0 0 0 外部冷却式反應塔の温度分布に関する研究

- 著者

- 兒玉 信次郎 福井 謙一 川崎 明裕

- 出版者

- The Society of Chemical Engineers, Japan

- 雑誌

- 化学機械 (ISSN:03684784)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.72-76, 1948

1 0 0 0 IR 反應爐設計の一指針

- 著者

- 福井 信次郎 福井 謙一 竹内 成一

- 出版者

- 京都帝国大学化学研究所

- 雑誌

- 化学研究所講演集

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.38-39, 1946-11-30

1 0 0 0 高分子イオン場の特徴とその応用

- 著者

- 清水 剛夫 福井 謙一

- 出版者

- 日本化学繊維研究所

- 雑誌

- 日本化学繊維研究所講演集 (ISSN:03686280)

- 巻号頁・発行日

- no.36, pp.p101-114, 1979-10

1 0 0 0 化学工業の新しい展開に向けて-1-分子設計と反応設計

- 著者

- 福井 謙一

- 出版者

- 化学同人

- 雑誌

- 化学 (ISSN:04511964)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.9, pp.p683-687, 1980-09

1 0 0 0 「出るくぎは打つな」の社会を (日本の独創性を問う<特集>)

- 著者

- 利根川 進

- 出版者

- 朝日新聞社

- 雑誌

- 科学朝日 (ISSN:03684741)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.8, pp.p62-65, 1987-08

- 著者

- 山﨑 基寛

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.142, no.1, pp.28-31, 2013 (Released:2013-07-10)

- 参考文献数

- 8

今日では,大手製薬企業の多くは上市する新薬の半分近くをオープンイノベーションとライセンシングに頼っている.オープンイノベーションの背景には,近年,新薬の種を見つけるゲノム創薬の最先端技術が急速に発展したこと,新薬の研究開発費は年々高騰しており大手製薬企業でも財政負担が限界に達していること等がある.ライセンシングが活発なのは,自社で必要な新製品を自社のみの研究開発からは生み出せないこと,バイオベンチャー企業が開発後期の化合物を多く出していること等がある.製薬企業のオープンイノベーションの現状とライセンシングの実態を紹介する.

1 0 0 0 OA 故西村孝次先生追悼

- 著者

- 飯田 武郎

- 出版者

- 日本ロレンス協会

- 雑誌

- D・H・ロレンス研究 (ISSN:13422405)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.16, pp.78-94, 2006-03-15 (Released:2009-08-21)

1 0 0 0 小河滋次郎の社会事業思想

- 著者

- 工藤 雄一郎

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.187, pp.73-93, 2014-07

縄文時代の開始期の植物利用については,これまで土器の出現と関連づけて様々な議論が行われてきた。出現当初の縄文時代草創期の土器は「なにをどのように煮炊きするための道具だったのか」という点をより具体化し,列島内での土器利用の地域差などを検討していくことは極めて重要な研究課題である。2012年に発掘された宮崎県王子山遺跡からは,縄文時代草創期の炭化植物遺体(コナラ属子葉,ネギ属鱗茎)が出土した。筆者らは,これらの試料の炭素・窒素安定同位体分析を行い,また,王子山遺跡および鹿児島県三角山Ⅰ遺跡から出土した隆帯文土器の内面付着炭化物の炭素・窒素安定同位体分析を実施し,土器で煮炊きされた内容物について検討した。この結果,王子山遺跡では動物質食料と植物質の食料が煮炊きされていた可能性が高いことがわかった。王子山遺跡から出土した炭化ドングリ類は,土器による煮沸の行程を経てアク抜きをした後に食料として利用されていたというよりも,動物質の食料,特に肉や脂と一緒に煮炊きすることで,アク抜くのではなく,渋みを軽減して食料として利用していた可能性を提示した。一方,三角山Ⅰ遺跡では,隆帯文土器で海産資源が煮炊きされた可能性があることを指摘した。これらの土器の用途は,「堅果類を含む植物質食料のアク抜き」に関連づけるよりも,「堅果類を含む植物質食料および動物質食料の調理」と関連づけたほうが,縄文時代草創期の植物利用と土器利用の関係の実態により近いと推定した。Thus far, plant use during the Incipient Jomon period has been discussed in relation to the beginning of pottery use. This is because initial pottery-making is thought to have enabled the use of a number of vegetable foods found in cool to temperate, deciduous broadleaf forests, such as nuts and acorns that require boiling to remove toxins before consumption. However, clarifying "what kind of foods were actually processed or cooked in Incipient Jomon potteries" is one of the most important research topics.In 2012, charred acorns (Quercus subgen. Lepidobalanus) and bulbs of wild onion (Allium sp.) from the Incipient Jomon period were excavated from the Ojiyama Site, and directly dated to 13,400 cal BP. These discoveries indicate that people in the southern part of Kyushu Island already utilized these types of plant foods.In addition, in order to examine actual usage of the Ryutaimon pottery and to estimate its relationship with plant foods, carbon and nitrogen stable isotope values and C/N ratios of these plant remains and charred materials attached to the inside of Ryutaimon pottery from the Ojiyama Site (southern Kyushu Island) and Sankakuyama Site (Tanega-shima Island) were analyzed.Stable isotope values seem to show that Ryutaimon pottery from the Ojiyama Sites was used not only for boiling plants (especially acorns), but also for boiling remains of terrestrial mammals. The charred materials on potteries might be residue of a mixed "stew" of plant and animal foods. In the case of the Sankakuyama Site, stable isotope values were related more closely to marine products. It is likely that Ryutaimon pottery on southern Kyushu Island was used as a cooking tool for boiling a wide variety of foodstuffs.

1 0 0 0 食物・食品の渋みの機構解析と評価

- 著者

- 北畠 直文

- 出版者

- ノートルダム清心女子大学

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2013-04-01

これまでの研究において,茶の渋味については、茶抽出液ならびにタンニン酸とヒト耳下腺から採取した唾液について、その沈殿形成と渋 味発現の関係、ならびに沈殿形成にかかわる唾液中のタンパク質の同定等について検討、渋味抑制方法の開発等の研究を行ってきた。さらに、茶の成分であるカテキン類を用いて、カテキンと唾液たんぱく質との相互作用を調べた。また、先の研究においてゼラチンが唾液たんぱく質と渋味成分であるタンニン酸との相互作用を阻害し、結果として渋味の発現を抑 制することを見出していたが、用いるゼラチン素材の種類によって差異があり、抑制効果とゼラチン分子との関連について検討を進めた。続いて、タンニン酸以外の渋味成分について検討を進めた。ヒト耳下腺唾液、顎下・舌下腺唾液を別々に採取し, それぞれについて渋味を呈する①タンニン酸,②ミョウバン,③塩酸を用いて,唾液と混合した場合の沈殿の生成について検討した。 ①のタンニン酸については、耳下腺唾液と顎下・舌下腺唾液では沈殿形成に顕著な差異が見いだされ、反応する唾液成分が異なり、またその挙動(沈殿形成時間や混合比)にも違いを認めた。当該年度においては、上記の①タンニン酸,②ミョウバン,③塩酸の渋味についてさらに検討を加え、あわせてこれまでに顎下腺唾液に含まれるたんぱく質が渋味発現に重大な役割をもっていることを示唆する結果を得ていたので、これについてさらに検討を進めた。しかしながら、大学の管理運営業務等のため研究は遅れ、研究論文作成も遅延している。よって、これらを完遂すべく、昨年度末に期間延長を申請し、承認を受けたところである。

1 0 0 0 日本における稲作以前の主食物の研究

これまで国内では報告例がなかったが、旧石器時代石器・縄文時代遺構埋土・縄文時代石器・縄文時代珪藻土塊・擦文時代遺構埋土・縄文土器炭化付着物いずれからもデンプン粒を検出することができた。これにより日本のような中緯度温暖湿潤地域でも長期間デンプン粒が保存されていることが明らかになった。各考古学資料からのデンプン抽出作業をおこなう一方で、堅果類、根菜類を中心に在来食用植物の対照現生サンプル作成をおこない、240件作成した。遺物からの抽出方法や取り扱い、同定方法については先駆的研究が行われたオーストラリアよりシドニー大学フラガー博士を招聘し教授を受けた。デンプンの分解過程を解明をするため国立民族学博物館および新潟県立歴史博物館で実験石器の埋没・放置実験を半年間実施した。土器からの食性分析の手がかりとなる炭化物のモデル生成実験をおこなった。30種類の異なる食材を縄文土器に見立てた素焼き土器で薪燃料により煮沸し水分がなくなるまで加熱する実験を計60回行った結果、それぞれ性状の異なる付着炭化物が生成した。一部を採取して炭素、窒素安定同位体分析を行い、炭化前後の同位体比の変動を計測した。その結果を実際の出土炭化物と比較した。縄文時代において主たる炭水化物源となっていたと考えられ、旧石器時代も利用されていた可能性がある堅果類の加工法の一端を探るため、あく抜きをしていない堅果類と他の食材の混合比率を変えた材料を用意し石蒸しによる調理実験を行い官能検査によって可食化の可能性を検討した。タンパク質が渋みの軽減に寄与することが明らかとなった。縄文時代中期の石皿類・磨石類の集成から各属性の分析を行い、中期に食物加工用具としての意識の転換が生じた可能性があることが判明した。