1 0 0 0 OA 司馬遷の歴史叙述(文化編)

- 著者

- 勝藤 猛

- 出版者

- 大阪外国語大学

- 雑誌

- 大阪外国語大学論集 (ISSN:09166637)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.131-151, 1995-09-29

The history of the Far Eastern Asia before the modern age may be defined as a history of interactions between pastoral or nomadic peoples in the north and agricultural and urbanized China in the south. Si-ma Qian (145?-86? BC) was a court-historiographer under the Emperor Wu-di of the Han Dynasty. When he expressed at a court meeting his sympathy for Li Ling, a Chinese soldier defeated at a battle with the warrior-horsemen Xung-nu, or the Huns, he was put in prison and was made eunuch. Recovering from a desperate mood, he resumed to write a history of China. It was a kind of comtjensation for the physical defect. We see from his life how weak and miserable an intellectual is in the face of a sovereign. His Records of History, however, as a model of Chinese historiography, has been loved and respected for thousands of years.

1 0 0 0 OA Plastic problem in Africa

- 著者

- Bashir Nabil H H

- 出版者

- Graduate School of Veterinary Medicine, Hokkaido University

- 雑誌

- Japanese Journal of Veterinary Research (ISSN:00471917)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.Supplement, pp.S1-S11, 2013-02

- 被引用文献数

- 4

Plastics are a subspecies of a class of materials known as polymers. These are composed of large molecules, formed by joining many, often thousands, of smaller molecules (monomers) together. Plastics are made from low-molecular-weight monomer precursors, organic materials, which are mostly derived from petroleum, that are joined together by a process called “polymerization.” Plastics owe their name to their most important property, the ability to be shaped to almost any form to produce articles of practical value. Plastics can be stiff and hard or flexible and soft. Because of their light weight, low cost, and desirable properties, their use has rapidly increased and they have replaced other materials, e.g. metals and glass. Plastics are used in millions of items, including cars, bulletproof vests, toys, hospital equipment, and food containers. More than a 40 billion kg of plastic were produced in 2000. Their increased use has resulted in concern with (1) the consumption of natural resources such as oil, (2) the toxicity associated with their manufacture and use, and (3) the environmental impact arising from discarded plastics.

1 0 0 0 食虫植物の有機化合物代謝機構の解析とその応用

本研究では、食虫植物の栄養獲得機構に関する予備的な知見を得るために、モデル植物としてウツボカズラ科の食虫植物を用い、捕虫袋内部に分泌される消化酵素や分泌液に関する基礎データの収集を行った。まず、捕虫袋分泌液に含まれる消化酵素の種類を明らかにすべく、各種加水分解酵素の活性測定を行った。予備実験において、蓋(ふた)が開く前の未成熟捕虫袋分泌液は無菌状態であった。一方、昆虫が捕らえられた捕虫袋分泌液は、外見上透明であり、腐敗臭は全く認められないが、数種類の微生物の存在が確認された。その中にはプロテアーゼを分泌するものも存在することが判明した。そこで、植物由来の酵素のみを分析するために、ほぼ無菌的な蓋が開いた直後の捕虫袋分泌液を酵素活性測定に使用した。その結果、プロテアーゼ、エステラーゼ、ホスファターゼ、RNase.DNase、ホスホリパーゼD、キチナーゼといった、少なくとも7種類の酵素活性が存在することが明らかになった。このうちプロテアーゼに関しては、プロテアーゼインヒビターを用いた阻害実験がら、アスパラギン酸プロテアーゼ(酸性プロテアーゼ)である事が判明した。一方で、捕虫袋分泌液のpHは蓋が開いた直後で4.0 4.8、獲物が捕らえられると3以下にまで低下することが予備実験で観察されていた。そこで、分泌液が強酸性を示す原因を探るために、分泌液に含まれる各種無機イオン濃度を測定した。その結果、プロトンの他にK^+とCl^-が高濃度(それぞれ、650 760ppm、530 600ppm)含まれることが明らかとなった。このことから、分泌液の酸性pHは、哺乳類の胃の内部と同じく塩酸の分泌によるものと推測された。以上の結果から、捕虫袋分泌液には昆蚤の消化に必要な消化酵素が一揃い存在し、これら消化酵素と分泌液のpHの低下が本植物の栄養獲得過程において重要な役割を果たしていることが示唆された。今後のさらなる研究により、根以外の部位からの低分子の吸収機構が明らがとなり、葉面がらの効率的物質吸収に関する新しい知識が集積されることが期待される。

1 0 0 0 OA 〈論説〉「出来事」をきっかけとする団体形成 : 新経済連盟と電力問題

- 著者

- 蒔田 純

- 出版者

- 筑波法政学会

- 雑誌

- 筑波法政 (ISSN:21880751)

- 巻号頁・発行日

- no.61, pp.53-79, 2014-12-09

1 0 0 0 OA 日本におけるごぼうを食材とした料理の地域的分布と食文化

- 著者

- 冨岡 典子

- 出版者

- 社団法人日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.6, pp.511-521, 2001-06-15

- 被引用文献数

- 1

The following are the results of a study of the introduction and the spread of edible burdock into Japan as a food material for Japanese cooking. The edible burdock was first used for medicinal purpose, but in the Heian Period, "nisime-gobou" and "tataki-gobou" appeared. In modern times, "nisime-gobou" becomes popular as a nationwide dish prepared for New Year's, whereas "kinpira-gobou" is popular in the northern part of Kantou, and "tataki-gobou" in the Kinki area. These dishes are thought to have originated from "nanukadaki-gobou, " "kara-gonbo" and "denbugobou" which had been handed down throughout Japan. The edible burdock was used in folk remedies and was highly evaluated for nutritious and medicinal food. From the facts combined with previous reserch, it is inferred that the edible burdock which formed an indispensable part of New Year's festivals in ancient times becomes an important food of the Japanese New Year's as one of "osechi ryouri(special dishes with simbolic meanings of longevity and good fortune)." Also, the eating of the edible burdock in Japan was influenced by the eating of the foreign edible burdock which was similar to Japanese wild thistles generally eaten at that time.

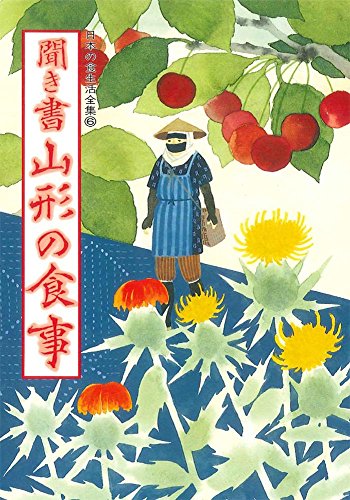

1 0 0 0 聞き書山形の食事

- 著者

- 「日本の食生活全集山形」編集委員会編集

- 出版者

- 農山漁村文化協会

- 巻号頁・発行日

- 1988

1 0 0 0 聞き書兵庫の食事

- 著者

- 「日本の食生活全集兵庫」編集委員会編

- 出版者

- 農山漁村文化協会

- 巻号頁・発行日

- 1992

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1895年02月01日, 1895-02-01

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1899年12月26日, 1899-12-26

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンストラクション (ISSN:09153470)

- 巻号頁・発行日

- no.581, pp.18-21, 2013-12-09

台風26号で約40人の死者・行方不明者を出した伊豆大島の土砂災害。本誌が独自に入手した水系図から、周辺部と比べて崩壊地の水系密度が低いことが分かった。火山灰が下流域に流されず面的に薄く堆積し、不安定な表層を形成。

- 著者

- 稲垣 秀輝

- 出版者

- 一般社団法人日本応用地質学会

- 雑誌

- 研究発表会講演論文集 (ISSN:09196021)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.133-134, 2014-10-29

1 0 0 0 私の経験した現場 伊豆大島土砂災害の視察報告

- 著者

- 須田 明弘

- 出版者

- 斜面防災対策技術協会

- 雑誌

- 斜面防災技術 (ISSN:18819761)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.37-43, 2015-04

1 0 0 0 ラジオドラマ『宇宙戦争』の足跡

- 著者

- 中森 広道

- 出版者

- 日本大学社会学会

- 雑誌

- 社会学論叢 (ISSN:0582933X)

- 巻号頁・発行日

- no.170, pp.39-49, 2011-03

1 0 0 0 OA 第18回全国原発性肝癌追跡調査報告(2004~2005)

- 著者

- 日本肝癌研究会追跡調査委員会

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.8, pp.460-484, 2010 (Released:2010-09-02)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 42 32

第18回全国原発性肝癌追跡調査においては,544施設から2004年1月1日から2005年12月31日までの2年間の20,753例の新規症例と30,677例の追跡症例が集計された.追跡症例の有効回答率は74.2%であった.基礎統計は,第18回新規登録症例を対象として死因,既往歴,臨床診断,画像診断,治療法別の各因子,病理診断,再発,剖検についてまとめた.第17回調査と比較し,肝細胞癌における臨床診断時の高齢化,女性の増加,HBs抗原,HCV抗体陽性率の減少,腫瘍径の縮小の傾向が,治療においては局所療法におけるラジオ波焼灼療法の増加が認められた.1994年から2005年まで新規登録症例の中で最終予後が生存または死亡となった症例(不明を除く)について肝細胞癌,肝内胆管癌,混合型肝癌の治療法別,背景因子別累積生存率を算出した.肝細胞癌については腫瘍個数,腫瘍径,肝障害度を組み合わせることにより背景因子を揃えて,治療法別(肝切除,局所療法,肝動脈塞栓療法)の累積生存率を算出し,また,1978年から2005年までの新規登録症例を3期に分け,累積生存率を算出した.新規登録症例数は経時的に増加し,肝細胞癌の予後の改善が著しいことが明らかとなった.本追跡調査が原発性肝癌の研究および診療の進歩に役立つことを期待する.

1 0 0 0 OA 『水滸伝』の成立と受容 : 宋代忠義英雄譚を軸に

- 著者

- 馬場 昭佳

- 出版者

- 人文社会系研究科アジア文化研究専攻

- 巻号頁・発行日

- 2014-01-16 (Released:2015-08-26)

学位の種別: 課程博士

1 0 0 0 OA 明るい時

- 著者

- エミイル・ヴェルハアラン 著

- 出版者

- 芸術社

- 巻号頁・発行日

- 1921

1 0 0 0 越後間瀬村における在方集住大工の広域的建築活動に関する研究

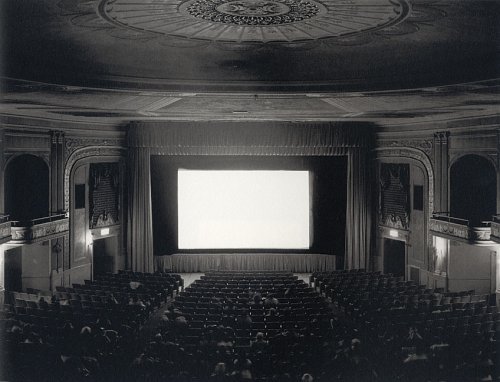

1 0 0 0 Theaters

- 著者

- Hiroshi Sugimoto

- 出版者

- Sonnabend Sundell Editions

- 巻号頁・発行日

- 2000

1 0 0 0 OA 猿島郷土誌 : 紀元2600年記念

- 出版者

- 猿島郡教育会

- 巻号頁・発行日

- vol.上巻, 1942