1 0 0 0 セビーリャ、サンタ・カリダード聖堂研究

本年度は、平成23~24年度の2年にわたる課題研究期間の後半にあたる。その研究課題は、バロック期スペインの宗教画家ファン・デ・バルデス・レアル作のヴァニタス画《束の間の命》と《この世の栄光の終わり》について、その複雑な図像の解釈を試みることにあった。この大型の対作品は1672年にサンタ・カリダード聖堂(セビーリャ)の内部装飾の一環として描かれ、現在でも当初のままに、入口付近の南北両壁に相対して掛けられている。これらのバルデス・レアル作品の図像解釈は先行研究でも断続的に試みられてきたものの、一部の暗示的モティーフについては、いまだ統一的な見解に至っていない。それに対して報告者は、画中の謎めくモティーフ三つについて、対抗宗教改革期スペインの神学や美術の情勢を手がかりに解読を試みた。そしてそれらの分析をもとに、カリダード聖堂のヴァニタス画が「死」や「審判」の教理を一般論として掲げるに止まらず、観者一人ひとりに対し、自己の死を省察するように促していた可能性を新たに指摘した。一方で報告者の推測によれば、観者を自己省察へと導くための工夫は2点のバルデス・レアル作品のみならず、堂内のバルトロメ・エステバン・ムリーリョ作の聖人画2点、そして最奥の主祭壇衝立へと継承されている。聖堂入口の対作品に端を発した「死の自己省察」は、祭壇衝立内の群像彫刻《キリストの埋葬》や《慈愛》像においていかに帰結したのであろうか。報告者は、最後に2点のヴァニタス画を聖堂装飾プログラムの枠内に戻すことで、バルデス・レアル作品の「死の勝利」から主祭壇衝立の「慈愛の勝利」へと繰り広げられたダイナミックな宗教的メッセージの解読を試みた。なお、以上の研究成果は美術史学会の会誌『美術史』(第174号)への投稿論文「バルデス・レアルの二大ヴァニタス画-死の勝利から慈愛の勝利へ-」として現在、査読を受けている。

1 0 0 0 OA 南日本太平洋側の山地小流域における降水に伴う増水時の渓流水の成分濃度の変化

- 著者

- 高木 正博 野上 寛五郎 仲川 泰則

- 出版者

- 一般社団法人日本森林学会

- 雑誌

- 日本林學會誌 (ISSN:0021485X)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.3, pp.279-282, 2004-08-16

- 被引用文献数

- 5

南日本太平洋側の温暖多雨な気候と急峻な地形が山地小流域の降水に伴う増水時の渓流水の無機成分濃度の変動パターンに及ぼす影響を把捉するために,宮崎平野の西端の丘陵地帯に位置する面積2.4haの針葉樹人工林小流域において,1年間にわたり12の増水イベントの観測を行った。その結果,1)季節,降水量,先行降雨指数および増水前流量に依存しない増水時のEC,pH,Na^+,Mg^<2+>,Ca^<2+>,およびCl^-の減少とNO_3^-の増加,2)夏期の増水時の硝酸濃度の顕著な上昇,3)明瞭なフラッシング,の3点が特徴として明らかになった。1点目は急峻な地形による卓越しやすい土壌水の影響が,2点目は国内でも著しいこの地域の夏期の高温と多雨の影響が表れていると推測された。

1 0 0 0 OA 命名心法 : 人生哲理

- 著者

- 小関金山 (喜七) 著

- 出版者

- 東陽堂

- 巻号頁・発行日

- 1907

- 著者

- 七條 優子 篠宮 克彦 勝田 修 中村 雅胤

- 出版者

- メディカル葵出版

- 雑誌

- あたらしい眼科 = Journal of the eye (ISSN:09101810)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.543-548, 2011-04-30

- 被引用文献数

- 7 1

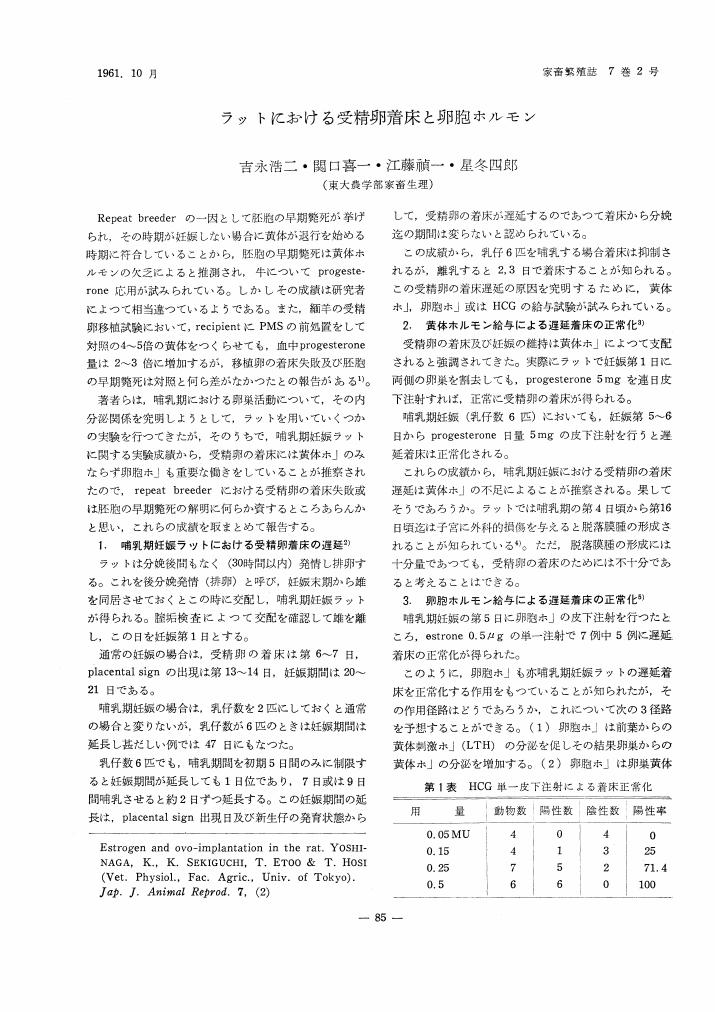

1 0 0 0 OA ラットにおける受精卵着床と卵胞ホルモン

1 0 0 0 超高感度多項目解析(MUSTag)法による臨床診断への応用

- 著者

- セリム ハテムモハメド 今井 壮一 大和 修 カバニ アーメ キロロス ファイツ 前出 吉光

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.8, pp.799-801, 1996

- 被引用文献数

- 12

エジプトで飼育されている水牛, 牛および緬羊について, それらの第一胃内繊毛虫構成を調査した. その結果, 水牛では12属29種7型, 牛では10属28種11型および緬羊では7属18種6型がそれぞれ同定された. 牛と水牛では22種が共通してみられたが, 緬羊では12種が牛および水牛との共通種であった. 各家畜ともエントジニウム属, 特にE.simplex, E.nanellumおよびE.exigumが最も多くみられた. 以上から, エジプトの家畜反芻動物の第一胃内繊毛虫構成は, 水牛が熱帯地域の繊毛虫の一部を保有しているものの, 全体として, 温帯地域の反芻獣のそれと類似していることが明らかとなった.

1 0 0 0 OA 現代スペインの諸言語の語彙に関する対比的研究

1 0 0 0 OA 昭和五十六年連歌俳諧研究参考資料

- 出版者

- 俳文学会

- 雑誌

- 連歌俳諧研究 (ISSN:03873269)

- 巻号頁・発行日

- vol.1982, no.63, pp.86-89, 1982-07-31 (Released:2010-08-25)

本研究は、規範概念である<幸福>の具体的内実を、人間についての自然科学的・社会科学的諸事実から「導出」し得るとは考えないが、他方で、人間存在の成立諸条件の考察を通じて幸福の所在を或る程度まで突き止める余地のあることを認める。実際、人間存在の生物学的基底に人間のネオテニー性が存し、これが文化のマトリクスとして機能し続けていることが解明されたのは、本研究にとって大きな一歩であった。現代社会において広く共有されている幸福観・幸福感の多くが、それぞれ、それを抱いているひと自身が深くコミットしている態度・立場に照らしても、実は問題含みであることが明らかになった。それは一つには、「生を物語る」という視点が鍛え上げられていないからである。本研究によって、well-beingに関わる情緒とことばを研ぎ澄ませるためのモラリスト的考察が豊かに結実した。哲学史的には、プラトン、アリストテレスが「このひとの生」をいかに問題化したか、フィヒテ、ヘーゲルの説く、普遍性への志向が人間の完成の課題遂行の要であること、レヴィナスの<享受>と<傷つきやすさ>の概念が新たな倫理学の地平を拓きつつあることが明らかになった。本研究の具体的・実践的場面への適用は多岐にわたるが、そこで明らかになった主なことは以下の通り。第一に、医療の倫理の現場で、患者の意向の把握は、患者の生の物語りの総体的理解を実は背景にせざるを得ないこと、そして患者の生の物語りが患者を取りまく人々の生の物語りと絡み合っていること。第二に、農村風景をいかに修景するかを考える上で、農村風景を一種の物語りとして捉え、<享受>と<傷つきやすさ>を考慮する必要性。第三に、科学技術はこれに直接は携わらない人々を含む社会全体のwell-beingに深く関わるが、それは技術がもつ見えにくい政治性によってであること。

1 0 0 0 OA 最新姓名学 : 開運の礎

1 0 0 0 赤ちゃんの新しい名前のつけ方

1 0 0 0 OA 名前のつけ方 : 姓名判断

1 0 0 0 OA 誰にも分る姓名の判断

1 0 0 0 姓名の科学 : 名前の附け方

- 著者

- 岡 綾子 米山 直樹 Ayako Oka Naoki Yoneyama

- 雑誌

- 人文論究 (ISSN:02886677)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.119-133, 2014-05-20

1 0 0 0 脇本和昌さんのこと

- 著者

- 林 知己夫

- 出版者

- 日本計算機統計学会

- 雑誌

- 計算機統計学 (ISSN:09148930)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.15-16, 1994-09-12