1 0 0 0 OA 分子的アプローチによるカメの甲の起源についての進化発生学的解析

1 0 0 0 OA 「社会的なもの」の再構築:多様性と可能性の人類学的研究

本研究は「社会的なもの」の構築過程をラディカルに再検討して、社会的なものと自然的なものとを同一水準で論じる方法を探求した。「社会」と「自然」が概念と実在としていかに一緒に構築されていくのかを問い、因襲的な二分法を超えるような諸関係と状況について、またそうした状況下でさまざまな存在がいかに生成するかについて、明らかにした。本研究は最終的に、人類学・科学技術研究・科学史・哲学が融合する次元を提供し、それによってあらたな実在の可能性と生成に寄与することを目指した。

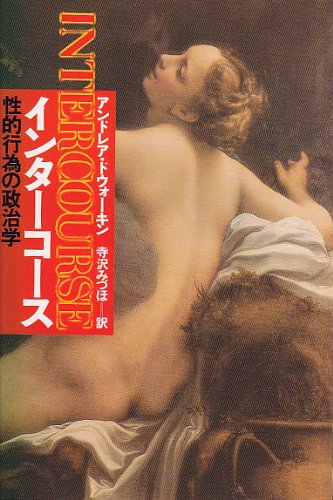

1 0 0 0 インターコース : 性的行為の政治学

- 著者

- アンドレア・ドウォーキン著 寺沢みづほ訳

- 出版者

- 青土社

- 巻号頁・発行日

- 1998

1 0 0 0 OA 水文地質構造から見た富士山北麓地域の地下水流動と河ロ湖の水位変動機構に関する一考察

- 著者

- 菅野 敏夫 石井 武政 黒田 和男

- 出版者

- 公益社団法人 日本地下水学会

- 雑誌

- 日本地下水学会会誌 (ISSN:00290602)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.25-32, 1986 (Released:2012-12-11)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 3

Water level of Lake Kawaguchi in Yamanashi Prefecture had risen more than 3 m above the standard level after the heavy rainfalls in summer of 1983. On that opportunity the authors started to study the hydrogeological conditions around the lake with the use of long-term observation data of the lake water level, groundwater level, precipitation and others (Figs.4 and 5).The area is composed mainly of the Tertiary Misaka Group and the Quaternary volcanic rocks extruded from Fuji Volcano (Fig.1). The Misaka Group and the Kofuji Mud-flow Deposits, one of the effusive rocks of the volcano, constitute the hydrogeological impermeable bed rocks.Although Lake Kawaguchi has no natural mouth for surface discharge, the water is drained off through the man-made tunnels. On the other hand, it is likely that the water permeates through the volcanic rocks into the underground valley about 5 km south of the lake, judging from the contour line of the groundwater level (Fig.2). Figures 2 and 3 indicate that the hydrogeological watershed of the lake occupies only the northern part of the topographic watershed which extends southwards to the top of Mt. Fuji.The lake water is recharged from the surrounding mountains of the Misaka Group. The lake water remarkably rises after the 3 days rainfall reaches more than 200 mm (Figs.6 and 7). When the 3 days rainfall is less than 100 mm, it is invisible. Fluctuations of the lake water coincide with the rainfall pattern (Fig.4). The graph of the accumulation value of the rainfall variation is similar to the fluctuation of the lake water level.

1 0 0 0 ブドウ果実における比重と糖度の相関関係

- 著者

- 杉浦 俊彦 黒田 治之 伊藤 大雄 本條 均

- 出版者

- 園藝學會

- 雑誌

- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.3, pp.380-384, 2001-05-15

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 4

特殊な形状から近赤外分光分析法による糖度測定の実用化が遅れているブドウ果実について, 比重と糖度との相関関係の有無を検討した.供試した果房の比重は, 水を使わずに体積が測定できる音響式体積計を利用して測定した.それぞれの果房の糖度は全果粒を採取して搾汁し, 屈折糖度計で求めた.1. '巨峰'の果房における比重と糖度の関係は収穫年次や産地が異なっても安定し, 同一直線上にのった.2. '巨峰'の比重と糖度の関係は16°Brix程度から23°Brix程度の広い範囲で高い相関係数(r=0.981<SUP>***</SUP>)が得られ, また回帰線の実測値と推定値の誤差(標準誤差)は0.35°Brixと低くかった.3. 'キャンベルアーリー', 'ネオマスカット'および'甲州'における果房の比重と糖度の間にも高い相関が認められた.4. 比重と糖度の間における回帰直線の傾きには品種間で有意な差はみられなかった.5. 以上の結果から, 比重測定によるブドウ果房の非破壊糖度測定の可能性が示唆され, また比重測定に音響式体積計が活用できる可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1935年04月18日, 1935-04-18

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1932年02月25日, 1932-02-25

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1912年05月04日, 1912-05-04

1 0 0 0 OA 粤東天地会の組織と演劇

- 著者

- 田仲 一成

- 出版者

- 東京大学東洋文化研究所

- 雑誌

- 東洋文化研究所紀要 (ISSN:05638089)

- 巻号頁・発行日

- vol.111, pp.1-170, 1990-02

道光咸豊年間,天地会的分支添弟会・双刀会・三合会等々在広東東部各県々各郷裡展開了很活溌的活動。 天地会諸派会党直義失敗之後,部分残余分子跑到南洋等待東山再起,所以其遺跡遺風不但在香港(旧新安県城内)可以看見,而且遠在南洋僻地(新加坡,馬来西亜等)也可以找到。 本文依靠這些海外遺跡,研討当時天地会会党的組織和虚劇之間的関係。 其主要的論点如下; (1)在新加坡峨嶆有一座社会廟(五虎祠),廟裡奉祀八十多年反清復明義士的神主牌。 新加坡華人史専家陳氏育崧,先認為他們跟咸豊四年厦門起義的小刀会有関,以後改説而認為他們与道光初年為英人開路而登陸新加坡的四邑人曹亜珠有関。 一九八二年,筆者訪問此廟,請廟祝黄氏打開這些神主牌,発現他們差不多都是嘉慶同治間的潮籍人士(海陽県人最多,澄海県人次之)。 他們可能是道光中潮陽双刀会会党或咸豊初海陽呉忠恕会党。 (2)在南洋・香港,有些華人集団挙行各種祭祀時,多用“天運”年号。 這年号是乾隆以来天地会会党所用的。 上述新加坡社公廟反清復明義士的神主牌裡,生卒年号也用此天運年号来表示。 所以在此也可見“天地会”的遺風。 一般来説,南洋闽北系集団不用此年号,而闽南系集団特別愛用這年号。 広東系集団裡,内陸部大宗族単姓村落不用此年号,相反,沿海部小宗族雑居的市鎮或漁村常用此年号。 由此可見,天地会基本上立足於市鎮或沿海漁村小民雑居地区。 (3)香港新界農村裡,清初以来従嘉応・恵両州遷入進後的客家人形成了很多小村落。 這一類客家人小村裡的小廟,掛着一些与天地会文件有関的対联。 客家人跟潮州人・恵州人有密接的関係。 由此推測,粤東天地会立足於客家或潮州小民集団。 新加坡社公廟義士有可能属於此一類系統。 (4)広東天地会会党含有粤劇本地班戯人。 他們的戯船叫做“紅船”,這“紅”字有“洪”的涵意。 而且“紅船”由天艇和地艇結成一双,具有“天地”之涵意。 另外,天地会会党結拝入会時,無不表演戯劇。 其題目之一有“安邦定国志”。 在此故事的弾詞唱本之中,主人翁趙少卿是唐末懿宗・昭宗時代的丞相。 其子七人的名字都以“洪”字来排列。 昭宗似乎暗示明末崇禎帝,“洪”字似乎影射“洪門”。 潮州戯也有此題目(但内容不大符合弾詞),這也使人猜測天地会和潮人之間的内在関係。 如此,清末粤東天地会的伝統,其一部份仍然残留在海外潮人・客家人社会裡。 尤其是潮劇或粤劇含有天地会会党的故事,這是値得注意的。

1 0 0 0 小學國語讀本巻三學習指導書

- 著者

- 濱松師範學校附屬小學校國語研究部著

- 出版者

- 文泉堂書房

- 巻号頁・発行日

- 1935

1 0 0 0 キンドルはいつかタダになる : 電子書籍

- 著者

- マンジュー ファハド

- 出版者

- 阪急コミュニケーションズ

- 雑誌

- Newsweek (ISSN:09122001)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.35, pp.64-65, 2012-09-19

1 0 0 0 OA QCD の理解を基盤とした標準模型を超える物理の研究

- 著者

- 野尻 美保子 清水 康弘 CHEN Chuan-ren SHU Jing

- 出版者

- 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2010

LHC におけるハードプロセスに伴うジェットや、重い粒子の崩壊からくるジェットの内部構造など、 QCD プロセスに関わる性質に着目し、 LHC での新粒子の発見を確実にする方法を提案した。 特に縮退した新粒子を LHC で発見するために 制動放出を利用する方法や、ジェットの部分構造を利用して,トップの偏極を測定する方法を開発した。またこの方法をもちいて、スカラートップの混合の測定や、暗黒物質の探索可能性について解析をおこなった。

1 0 0 0 OA 英語における不定詞の主語を表わす形態の起源について

- 著者

- 井東 廉介

- 出版者

- 石川県農業短期大学

- 雑誌

- 石川県農業短期大学研究報告 (ISSN:03899977)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.61-73, 1986

英語における不定詞は,起源的には動詞の語幹から派生した抽象名詞であった。従って統語的には,単純形ては動詞の意義素の表出(後に助動詞に続く原形)という役割を果し,斜格形では内心構造を形成する従属的要素であった。その後他の準動詞に先かけて,その動詞的機能を発揮し外心構造的統語単位を形成するように発展した。その斜格形の意味的形骸化は早く,OE期には既にto付き不定詞の頻度が(屈折だけの)単純形の頻度を遥かに上廻っていたと言われる。toは,言わば外心構造的不定詞構文の指標の働きをしていたのである。当初の不定詞構造にはその主語の表出という明確な統語的要求は無く,定形節の動詞の屈折形態か主語と呼応するのとは異った意味論的統語論的役割を担っていたものと考えられる。不定詞の意味上の主語を構成素間の関係として精密に分析することはイエスペンセン等に負う点か多いと思われるが変形生成文法的深層構造の設定には歴史的事実との矛盾が感じられる。変形生成文法的分析においては,不定詞構文の深層構造は〔for+NP+to-Inf〕であるとする。ここでは,forが不定詞構文の主語の指定辞としての機能を全面的に定式化していることと,すべての述語的単位には主語がなければらないというC.Kirkpatricの言う『火の無いところに煙は出ない』式の統語意識が前提になっている。その前提を保証する形式として,現時点て特に米語において優勢な統語意識を当てた事は想像に難くない。しかし,不定詞構文の発展にはOE期以来,上記公式とは無関係に新しい統語意識を既存の形式に吸収させるという言語一般の傾向が底流をなくしていた。最も古い形のラテン語の影響を受けた主語-述語の関係を持った埋め込み構造は〔対格+単純形不定詞〕という二重対格構文の形を借りて反映された。「関与」を表わす与格が不定詞の主語と考えられたのもラテン語の影響を受けた統語関係が英語に反映された14Cの臨時的現象であった。関与を表わす与格がfor+NPで表わされるようになると,〔(述語)形容詞(+名詞)+to-Inf.〕の表現において,その述語部分に関与するものは多くfor+NPで表わされるようになり,15Cにはこの語法が確立されたと考えられている。この構造においてはforは不定詞の主語の指定という機能面と同時にその本来的意味をも維持していた。主格属格を表わすofかその統語特性上〔形容詞(+名詞)〕の方へより強<引きつけられて不定詞主語の一般的指定辞としての機能を発展させす,受動形の行為者を指定するに至って,現在では古用法となっているのと対照的である。米語におけるfor+NP(+to-Inf.)の意味上の漂白現象と統語機能の一般化は,近年において特に著しく英語と対照されるものであり,13Cを中心にfor toか不定詞の主語の指定とは無関係に単なる不定詞の指標辞として約200年間用いられていたが廃れてしまった現象と類似した一般的言語現象であろうと思われる。不定詞の主語の表出形態をその起源的統語意識との関連において考察することにより,不定詞構文の深層構造として設定された公式は一面的言語現象を一般化しようとするものであり,その発展の過程における種々の表現形式を時には現在まで残している自然言語としての英語の不定詞構文の分析の基盤とするには必然的に無理があると思われるのである。

1 0 0 0 IR 証言拒絶権と裁判の公正 : 取材源秘匿をめぐる展開の日米比較から

- 著者

- 溜箭 将之

- 出版者

- 立教大学

- 雑誌

- 立教法学 (ISSN:04851250)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, pp.143-184, 2008-03-17

1 0 0 0 OA 大本教事件の全貌 : 附・第一次検挙の予審調書

- 出版者

- 大阪毎日新聞社

- 巻号頁・発行日

- 1935

1 0 0 0 OA 6.プロファイル関数とパターン分解法

- 著者

- 虎谷 秀穂

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.86-99, 1992-04-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 46

- 被引用文献数

- 2

The first half of this chapter is devoted for describing: 1) a brief history of profile functions in both neutron and X-ray powder diffractions, 2) the relation between the Voigt and pseudo-Voigt functions and that between the pseudo-Voigt and Pearson VII functions, 3) the methods of asymmetrizing the symmetric profile function, and 4) the effect of profile-function truncation in powder pattern fitting. In the latter half of this chapter, the theory and application of the pattern decomposition method are described. Examples are pattern decompositions by using the individual profile fitting method and the Pawley method, The use of convolution function in pattern fitting derives the physically meaningful information from the profile shape. A sophisticated example of whole-powder-pattern fitting using a lattice-direction-dependent profile-width-model is given.

1 0 0 0 OA 新オーストリア学派の国家論

- 著者

- 越後 和典

- 出版者

- 滋賀大学経済学会

- 雑誌

- 彦根論叢 (ISSN:03875989)

- 巻号頁・発行日

- no.第369号, pp.97-113, 2007-11 (Released:2009-03-30)

1 0 0 0 OA 口蓋に発生した軟部好酸球肉芽腫 (木村氏病) の1例

- 著者

- 宮 恒男 山木 誠 古谷 隆則 渡辺 俊英 横江 秀隆 丹沢 秀樹

- 出版者

- 社団法人 日本口腔外科学会

- 雑誌

- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.8, pp.527-529, 1999-08-20 (Released:2011-07-25)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1 1

A case of eosinophilic granuloma of the soft tissue arising in the palate of a 65-year-old man is reported. It was an elastic hard lesion measuring about 10mm in diameter. The lesion was removed under a clinical diagnosis of fibroma. Histologically, the lesion was diagnosed as an eosinophilic granuloma of the soft tissue.Ultrastructurally, viruses similar to the herpes virus group, with a diameter of 100nm, were observed in the cytoplasm of histiocytes. These cells were positive for HSV (Herpes Simplex Virus)-Type I antibody on immunostaining. The findings indicate that the lesion was caused by Type I allergy due to HSV Type I infection.