- 著者

- Ghosn Carlos 野村 裕知

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1081, pp.82-85, 2001-03-05

問 ゴーンさんはブラジル出身で、米国、フランス、日本の異なる企業の経営トップを歴任し成功を収めてきました。そこで、まず伺いたいのは企業経営に地域性を超える普遍的な原則があるのかということです。グローバル化の中で、従来の日本的経営が立ち行かなくなってきた。だが、その一方で、グローバル経営なるものが成立し得るのかという思いもあります。

4 0 0 0 OA 黎明期の日本古代木簡

- 著者

- 市 大樹

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.194, pp.65-99, 2015-03-31

日本最古級の木簡の再検討、法隆寺金堂釈迦三尊像台座墨書銘の再釈読、百済木簡との比較研究などを通じて、日本列島における木簡使用の開始および展開について検討を加え、次のような結論を得た。①日本列島における木簡使用は、王仁や王辰爾の伝承が示唆するように、百済を中心とする朝鮮半島から渡来した人々を通じて、早ければ五世紀代に、遅くとも六世紀後半には開始された。具体的な証拠物によっては裏づけられないが、『日本書紀』の記事やその後の状況などを総合すると、王都とその周辺部、屯倉を中心とした地方拠点で、限定的に使用されるにとどまったと推定される。当該期には、主として物や人の管理に関わって、音声では代用できない事項を中心に、記録木簡が先行する形で使用されと推測される。②六四〇年代頃になると、ある程度木簡が普及するようになり、発掘調査によって木簡の存在を確かめることができるようになる。しかし、木簡が出土している場所は、基本的に飛鳥・難波といった王都とその周辺部にとどまり、依然として大きな広がりは認められない。出土点数も微々たるものにとどまっている。とはいえ、文書・記録・荷札・付札・習書・その他の木簡が存在しており、その後につながる木簡使用が認められる点は重要である。ただし、木簡の内容を具体的にみると、その後の木簡と比べて、典型的な書式にもとづいて記載されたものが少なく、やや特殊な場面で使用された木簡の比率が高い。これらのことは、日常的な行政の場で木簡を使用する機会が、のちの時代よりも少なかったことを意味している。③天武朝(六七二-八六)になると、木簡の出土点数が爆発的に増大し、紀年銘木簡も天武四年(六七五)以後連続して現れるようになる。木簡が出土する遺跡も、王都とその周辺部に限られなくなり、地方への広がりも顕著に認められる。木簡の種類・内容に注目すると、荷札木簡が目立つようになり、前白木簡など上申の文書木簡も多く使用されている。また、記録木簡や習書木簡も頻用された。ただし、下達の文書木簡はあまり使われなかった。こうした木簡文化の飛躍的発展をもたらした背景として、日本律令国家の建設にともなう地方支配の進展・文書行政の展開があった。天武朝とそれに続く持統朝(六八七-九七)には、日本と中国(唐)との間に国交はなく、新羅との直接交渉を通じて、さらに渡来人の子孫や亡命百済人などの知識を総動員しながら、国づくりが進められた。そのため、当該期の木簡には、韓国木簡の影響が色濃い。④大宝元年(七〇一)になると、約三〇年ぶりとなる遣唐使の任命(天候不順のため、派遣は翌年に延期)、大宝律令の制定・施行、独自年号(大宝)の使用などがおこなわれ、従来のような朝鮮半島を経由して中国の古い制度を学ぶのではなく、同時代の最新の中国制度を直接摂取しようとする志向が強くなっていく。これにともなって、木簡の表記・書式・書風などの面で、同時代の唐を模倣する動きが現れ、かつての朝鮮半島からの直接的な影響がやわらぐ。

4 0 0 0 IR 天性寺蔵『蛸地蔵縁起絵巻』(天性寺聖地蔵尊縁起)についての覚書

- 著者

- 大橋 直義

- 出版者

- 和歌山大学紀伊半島価値共創基幹Kii-Plus

- 雑誌

- 和歌山大学Kii-Plusジャーナル (ISSN:24364851)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.85-87, 2021-05-31

蛸地蔵天性寺(岸和田市南町)所蔵『蛸地蔵縁起絵巻』(天性寺聖地蔵尊縁起)について,その略書誌を示しつつ,縁起本文の分析を通じて,十八世紀末から十九世紀半ばまでの成立とする研究史に再考を促した。また,その縁起本文は,和泉松浦氏に関わる霊験仏に関しての伝承を端緒とし,そこに岸和田城主の変転と城下町の形成の歴史が関わって形成されたものと位置づけた。

4 0 0 0 OA 粒子状物質の生体への影響 ~内因性アジュバント(DAMPs)とアレルギー~

- 著者

- 黒田 悦史

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本毒性学会学術年会 第41回日本毒性学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.S19-2, 2014 (Released:2014-08-26)

アレルギー性疾患の増加は社会問題の一つとなっており、その原因の解明と効果的な治療法の開発が急務とされている。アレルギー性疾患の増加の要因としては、アレルゲンの増加、感染症の減少(衛生仮説)、食生活の変化、生活環境における化学物質の増加などが考えられている。化学物質の増加に関しては,産業の発達とともに産出されてきた様々な微小粒子状物質のアレルギー性疾患への関与が示唆されており、さらに最近では微小粒子状物質の一つであるParticulate Matter 2.5(PM2.5)が健康被害を引き起こすとしてその影響が懸念されている。粒子状物質はアレルゲンとは異なり、それ自身は抗原とはならない。しかしながら粒子状物質を抗原とともに感作することで、その抗原に対する免疫応答を増強させるアジュバント効果を有することが知られている。興味深いことに、粒子状物質の多くがアレルギー反応の原因となるTh2型免疫反応を誘導することが報告されており、粒子状物質によるTh2アジュバント効果と近年のアレルギー性疾患の増加との関連が示唆されている。しかしながら、粒子状物質がどのような機構で免疫反応を活性化し、Th2型免疫反応を誘導するかについては明らかにされていない。 我々は、粒子状物質をマウスの肺に注入することで誘発される免疫反応について解析を行っており、粒子状物質によってダメージを受けた細胞から遊離される内因性アジュバント、すなわちダメージ関連分子パターン(DAMPs)が抗原特異的なIgEの誘導に重要であることを見いだした。本シンポジウムでは、DAMPsに焦点をあて、粒子状物質によって活性化されるTh2型免疫応答のメカニズムについて紹介したい。

4 0 0 0 OA 大日本古文書

- 著者

- 東京帝国大学文学部史料編纂所 編

- 出版者

- 東京帝国大学

- 巻号頁・発行日

- vol.家わけ 十二ノ三, 1963

4 0 0 0 OA 新しい建物形態を有する超々高層建築物の空力特性

- 著者

- 田中 英之 田村 幸雄 大竹 和夫 中井 政義 金 容 徹

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.678, pp.1211-1218, 2012-08-30 (Released:2012-10-15)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1 3

Tall buildings have been traditionally designed to be symmetric rectangular, triangular or circular in plan, but recent tall building design has been released from the spell of compulsory symmetric shape design, and free-style design is increasing. One important advantage for this trend is that rather complicated sectional/structural shapes are good with regard to aerodynamic properties for across-wind responses, which is a key issue in tall building wind-resistant design. A series of wind tunnel tests have been carried out to determine wind forces and wind pressures acting on the large number of tall buildings with various configurations. The results of these tests have led to comprehensive understanding of the aerodynamic characteristics of various tall building configurations.

4 0 0 0 OA 歩行自立に必要な歩行能力とバランス能力の関係

- 著者

- 中村 基彦 土居 健次朗 河原 常郎 大森 茂樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0226, 2015 (Released:2015-04-30)

【はじめに,目的】歩行は日常生活でもっとも使用される移動手段である。歩行が自立することにより,様々な利点があるため,歩行自立の判断の重要性は高い。しかし,臨床現場において,歩行自立の判定には療法士の主観に頼ることが大きい。そのため,病院では転倒リスクや歩行自立の指標に対し,10m歩行,6分間歩行,Berg Balance Scale(以下BBS),Timed up & go test(以下TUG)などの検査項目を用いた報告が多くされているが,使用補助具,施設内環境などにばらつきが見られることが問題点として挙げられる。本研究は,10m歩行,6分間歩行にて歩行能力,BBS,TUGにてバランス能力を検討し,当院における歩行自立度を客観的に判定することを目的とした。10m歩行,6分間歩行,BBS,TUGとFunctional Independence Measure(以下FIM)の移動項目との関連性を検討し,各項目におけるカットオフ値を算出し,当院における歩行自立度の指標を確立する。【方法】対象は平成26年7月から平成26年10月まで季美の森リハビリテーション病院に入院した回復期脳卒中片麻痺患者のうち,10m歩行,6分間歩行,TUG,BBSの検査項目が実施可能な35名(男性22名,女性13名,平均年齢66.0±11.0歳)であった。検査の実施が困難となる高次脳機能障害や認知症を著しく伴うものは除外した。疾患の内訳は脳出血14名,脳梗塞21名であった。歩行自立度の評価は,FIMの移動項目を参考に,以下の検討をした。(1)歩行自立度は,自立群(FIM移動項目6レベル以上),非自立群(FIM移動項目5レベル以下の2群とし,歩行自立度と10m歩行,6分間歩行,TUG,BBSの平均値の差の有無を一元配置分散分析,Bonferroniの多重比較を用いて分析した。有意水準を5%未満とした。(2)歩行自立度を判断する10m歩行,6分間歩行,TUG,BBSそれぞれをReceiver Operating Characteristic Curve(以下ROC曲線)を用いてカットオフ値,ROC曲線下の面積,オッズ比を算出した。【結果】(1)歩行自立群は20名,FIM移動項目6.7±0.4点,10m歩行7.9±3.1秒,6分間歩行350.0±105.0m,TUG10.2±4.1秒,BBS54.2±2.9点,非自立群は15名,FIM移動項目4.3±15点,10m歩行29.7±25.5秒,6分間歩行143.0±79.0m,TUG29.6±21.0秒,BBS38.6±10.9点であった。10m歩行,6分間歩行,TUG,BBSの全ての項目において両群の有意差を認めた。(2)歩行自立におけるカットオフ値は,10m歩行:12.2秒(ROC曲線下の面積:0.947オッズ比:102.0),6分間歩行:200m(ROC曲線下の面積:0.929,オッズ比:60.0),TUG:18.8秒(ROC曲線下の面積:0.955,オッズ比:99.0),BBS:47点(ROC曲線下の面積:0.986,オッズ比:216.0)であった。【考察】本研究は回復期脳卒中片麻痺患者を対象として,歩行自立度を客観的に判断することを目的に検討した。本研究において,10m歩行,6分間歩行,TUG,BBS全ての項目が,歩行自立度を判断する機能評価項目として有効性を確認した。村永らは,回復期における歩行自立度のカットオフ値を,それぞれ10m歩行:11.6秒,6分間歩行:213m,TUG:13.5秒,BBS:45点と報告していた。本研究結果も類似する結果を得た。上記の項目の中で,BBSが他の3項目と比較し妥当性が高かった。丹羽らは,歩行自立度の改善は支持基底面での安定した重心移動の獲得により得られると述べており,バランス能力の改善の重要性を示唆している。BBSは計14項目からなり,静的バランス,動的バランスが組み合わさった複合的なバランス評価である。これは10m歩行,TUG,6分間歩行など単一の能力を検討する評価に比べ,歩行自立における重要な要素だと考えた。回復期脳卒中片麻痺患者において10m歩行,6分間歩行,TUG,BBSは歩行自立度を客観的に判断する評価基準として有効であると考えた。【理学療法学研究としての意義】本研究より回復期脳卒中片麻痺患者において,10m歩行,6分間歩行,TUG,BBSは歩行自立度を客観的に判断する上で有効な評価項目であることが示唆された。上記の4項目は,簡便に評価できるため,臨床現場に適した判断基準といえる。適切な歩行自立度を判断する基準として活用することで,院内における転倒事故や過剰な活動制限を減らすことに繋がり,臨床的意義は高いものと考えられる。当院には外出環境に配慮した施設も保有しており,今後は在宅復帰により近づけた屋外歩行自立度を測定する評価も加えていきたい。

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1914年05月06日, 1914-05-06

4 0 0 0 OA Interdependence in a Japanese cultural context: Distinguishing between preferences and expectations

- 著者

- Hirofumi Hashimoto

- 出版者

- The Japanese Group Dynamics Association

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.51-55, 2019 (Released:2019-08-23)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 6

The purpose of the current study was to clarify whether interdependent behavior among the Japanese is aligned with their expectations regarding others’ behavior or their own preferences. The participants were privately asked about their preference for independence or interdependence and their expectations regarding others’ independent or interdependent behavior. Then, they were asked to publicly express whether their own behavior was indicative of independence or interdependence. When comparing the participants’ preferences, expectations, and actual behavior, I found that interdependence was only evident in their expectations and public behavior; i.e., the participants answered that they preferred independence rather than interdependence, whereas they expected that others are interdependent and identified themselves as interdependent in public. These findings suggest that interdependent behavior among the Japanese is based on their expectations regarding others’ behavior rather than their own preferences.

4 0 0 0 IR 現代の労働における排除機制に関する考察 : ジョック・ヤング「他者化」論を中心に

- 著者

- 大久保 元正

- 出版者

- 神戸大学大学院人文学研究科 倫理創成プロジェクト

- 雑誌

- 21世紀倫理創成研究

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.10-24, 2013-03

4 0 0 0 OA 物理学の科学・夢ロードマップ

- 著者

- 伊藤 早苗

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.3_20-3_23, 2015-03-01 (Released:2015-07-03)

- 参考文献数

- 1

- 著者

- Kayo Misumi Michio Nakanishi Hiroyuki Miura Ayumi Date Tatsuo Tokeshi Leon Kumasaka Tetsuo Arakawa Kazuhiro Nakao Takuya Hasegawa Shigefumi Fukui Masanobu Yanase Teruo Noguchi Kengo Kusano Satoshi Yasuda Yoichi Goto

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-20-1300, (Released:2021-06-30)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 5

Background:In patients with chronic heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF), cardiac resynchronization therapy (CRT) improves left ventricular ejection fraction (LVEF) and exercise-based cardiac rehabilitation (ECR) enhances exercise capacity. This study examined the relationship between the 2 responses.Methods and Results:Sixty-four consecutive HFrEF patients who participated in a 3-month ECR program after CRT were investigated. Patients were categorized according to a median improvement in peak oxygen uptake (PV̇O2) after ECR of 7% as either good (n=32; mean percentage change in PV̇O2[%∆PV̇O2]=23.2%) or poor (n=32; mean %∆PV̇O2=2.5%) responders. There was no significant difference in baseline characteristics between the good and poor responders, except for PV̇O2(51% vs. 59%, respectively; P=0.01). The proportion of good CRT responders was similar between the good and poor responders (%∆LVEF ≥10%; 53% vs. 47%, respectively; P=NS). Overall, there was no significant correlation between %∆LVEF after CRT and %∆PV̇O2after ECR. Notably, among poor CRT responders (n=32), the prevalence of atrial fibrillation (0% vs. 29%; P<0.03) and baseline PV̇O2(48% vs. 57%; P<0.05) were significantly lower among those with a good (n=15) than poor (n=17) response to ECR.Conclusions:In patients with HFrEF, good ECR and CRT responses are unrelated. A good PV̇O2response to ECR can be achieved even in poor CRT responders, particularly in those with a sinus rhythm or low baseline PV̇O2.

- 著者

- Miho Fujio Takafumi Watanabe Naomi Morishita Sachiyo Ohtani Kentaro Iwata

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.7755-21, (Released:2021-08-13)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

Listeria monocytogenes can cause gastrointestinal infections in healthy children and adults, but they tend to be mild and self-limiting. It can, however, cause serious potentially lethal infections, such as meningitis and bacteremia, to those with underlying conditions. A woman in her 60s with liver cirrhosis developed abdominal pain and a fever, and she turned out to have a perianal abscess caused by L. monocytogenes. Perianal abscess is a rare complication of L. monocytogenes, but a recent epidemiological study revealed that the presence of cirrhosis might also be a risk factor for the development of invasive disease.

- 著者

- Torrung Vetchapitak Naoaki Misawa

- 出版者

- Food Safety Commission, Cabinet Office, Government of Japan

- 雑誌

- Food Safety (ISSN:21878404)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.61-73, 2019 (Released:2019-09-27)

- 参考文献数

- 73

- 被引用文献数

- 31

According to the annual food poisoning statistics compiled by the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) in Japan, Campylobacter replaced Salmonella and Vibrio parahaemolyticus as the leading bacterium responsible for food poisoning in 2003. Although in 2006 the number of cases of Campylobacter food poisoning was 3,439 on the basis of the MHLW statistics, it was estimated to be 1,545,363 on the basis of active surveillance, suggesting that passive surveillance yields an incidence about 450 times lower than that revealed by active surveillance. Epidemiological investigations of Campylobacter food poisoning in Japan have shown that chicken meat and its products are the most important sources of infection, as is the case in other industrialized nations. Over the last two decades, the consumption of fresh raw chicken meat and liver has been increasing in Japan. Although the MHLW recommends that chicken meat should only be eaten after thorough cooking, it is likely to account for much of the increased incidence of human campylobacteriosis. In response to this situation, the Expert Committee on Microorganisms/Viruses, Food Safety Commission of Japan, Cabinet Office, Government of Japan (FSCJ) has revised the previous risk profile of C. jejuni/coli in chicken meat by adding new findings for 2018. Moreover, the MHLW revised the Poultry Slaughtering Business Control and Poultry Meat Inspection Act in 2014 aiming at stepwise introduction of the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) system into poultry processing plants. Subsequently, the Japanese government amended the Food Sanitation Act in 2018, requiring all food business operators to implement hygiene control based on HACCP principles as a general rule. This paper reviews the current status of Campylobacter food poisoning due to consumption of chicken meat in Japan and extracts the issues underlying each step of the food supply chain in order to examine the implementation of effective measures for risk management.

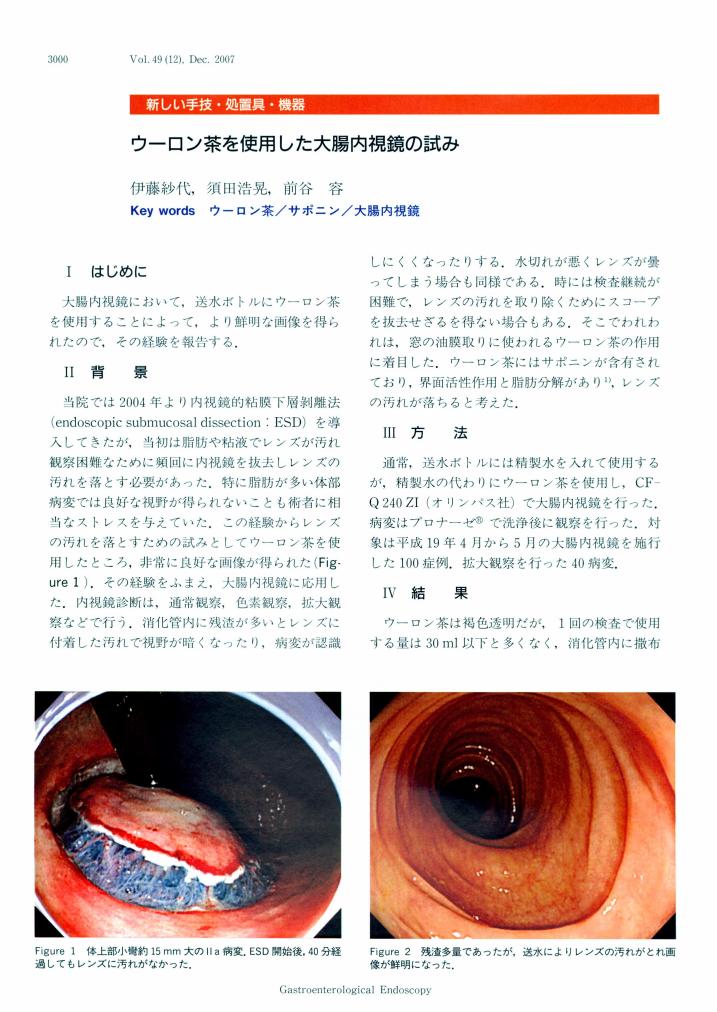

4 0 0 0 OA ウーロン茶を使用した大腸内視鏡の試み

- 著者

- 伊藤 紗代 須田 浩晃 前谷 容

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.12, pp.3000-3001, 2007-12-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

4 0 0 0 OA 昆虫翅の進化的起源の探索 ─進化発生学が拓く新展開─

- 著者

- 大出 高弘

- 出版者

- 社団法人 日本蚕糸学会

- 雑誌

- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.2, pp.2_103-2_108, 2018 (Released:2019-10-01)

- 参考文献数

- 27