3 0 0 0 OA 岩手県と宮城県から採集されたCyclops kikuchii Smirnov,1932とC.vicinus Uljanin,1875(カイアシ綱,キクロプス目,キクロプス科)の形態的差異

- 著者

- 菅 孔太朗 阿部 博和 佐々木 あゆ 伊藤 えみ

- 出版者

- 岩手医科大学教養教育センター

- 雑誌

- 岩手医科大学教養教育研究年報 = Annual Report of Iwate Medical University Center for Liberal Arts and Sciences (ISSN:21887780)

- 巻号頁・発行日

- no.57, pp.37-46, 2022-12

- 著者

- 原 直也

- 出版者

- 一般社団法人照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.10, pp.682-683, 2007-10-01

3 0 0 0 OA 可死の神--トマス・ホッブズ『リヴァイアサン』の表紙絵を読み解く

- 著者

- Decke-Cornill Albrecht

- 出版者

- 大谷学会

- 雑誌

- 大谷学報 = THE OTANI GAKUHO (ISSN:02876027)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.1, pp.18-40, 2009-11

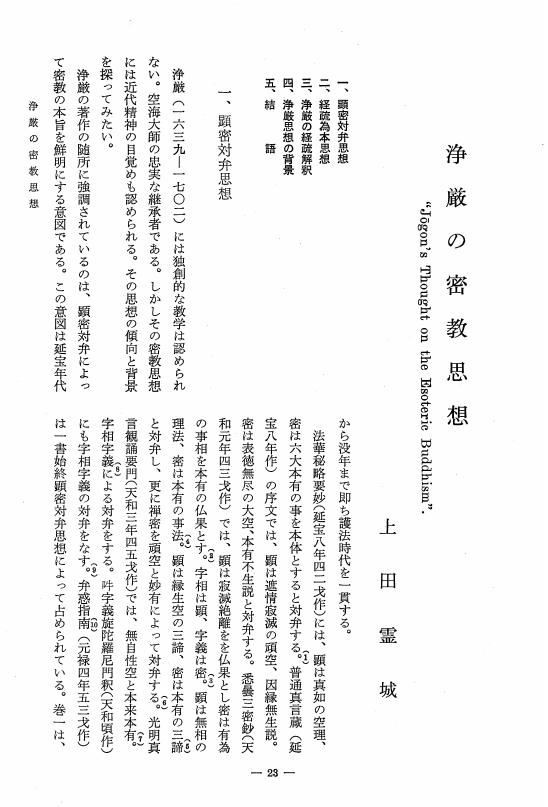

3 0 0 0 OA 浄厳の密教思想

- 著者

- 上田 霊城

- 出版者

- 密教研究会

- 雑誌

- 密教文化 (ISSN:02869837)

- 巻号頁・発行日

- vol.1975, no.109, pp.23-38, 1975-01-30 (Released:2010-03-12)

3 0 0 0 IR ジブリ映画のメタファー(2) : 意志をめぐる考察

- 著者

- 角 一典

- 出版者

- 北海道教育大学

- 雑誌

- 北海道教育大学紀要. 人文科学・社会科学編 (ISSN:13442562)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.107-122, 2013-09

3 0 0 0 OA 加藤玄智の神道論 -宗教学の理想と天皇教のあいだで- (1)

- 著者

- 前川 理子 マエカワ ミチコ

- 出版者

- 神奈川大学人文学研究所

- 雑誌

- 人文学研究所報 = Bulletin of the Institute for Humanities Research (ISSN:02877082)

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.85-100, 2011-10-25

3 0 0 0 OA 凝乳酵素キモシンの遺伝子工学

- 著者

- 別府 輝彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.129-132, 2010-02-01 (Released:2011-08-12)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 1

チーズ作りに不可欠な牛乳タンパク質を凝固させるには,生後数週間の仔ウシ第四胃から得られるアスパラギン酸プロテアーゼの一種であるキモシン(旧名レンニン)が古くから用いられている.筆者らは1981年にこの凝乳酵素の遺伝子(cDNA)を初めてクローン化し,引き続いてそれを大腸菌で発現させて活性のある酵素をつくり出すことに成功した.この一連の研究は,わが国で高等動物遺伝子をクローン化した最初の例であるとともに,異種遺伝子の発現で一定の応用上の成果を上げた遺伝子工学のきわめて初期の実例となった.その成功の直接の基礎となったのは,新しい試験管内遺伝子組換え技術の大きな可能性にいち早く着目して自前でその技術システムを確立したことにあるが,その背景には過去に微生物由来の凝乳酵素を発見・実用化したという研究室の伝統があった.この一文ではそれらに触れた上で,今では想像もできないような状況の中で困難な目標を達成した当時の若い研究者の仕事ぶりに焦点を当てて述べてみたい.

3 0 0 0 OA ゲノム編集昆虫の安全性評価と規制の可能性

- 著者

- 河本 夏雄

- 出版者

- 社団法人 日本蚕糸学会

- 雑誌

- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.2, pp.2_125-2_133, 2017 (Released:2018-10-04)

- 参考文献数

- 40

3 0 0 0 OA 5.腎機能保護の観点からの有用性

- 著者

- 金崎 啓造 古家 大祐

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病 (ISSN:0021437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.9, pp.641-644, 2016-09-30 (Released:2016-09-30)

- 参考文献数

- 5

3 0 0 0 OA 「働けないこと」 がなぜ差別意識を生むのか -古典派経済学にたどる労働思想の原型-

- 著者

- 徳永 純

- 出版者

- 日本生命倫理学会

- 雑誌

- 生命倫理 (ISSN:13434063)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.99-106, 2018-09-29 (Released:2019-08-01)

- 参考文献数

- 49

日本人高齢者には障害に対する否定的な考え方や差別意識があり、生存権に基づき療養環境を得るという意識が弱いことが指摘される。本稿では、戦後高度成長期に形成された労働思想がこうした価値観を形成する一因になったことを明らかにする。製造業が経済成長をけん引し、完全雇用が実現した当時の日本は、古典派経済学者リカードが理念的に描いた経済状態に近く、そこでは働く者こそが社会にとって有用であり、働かない者は差別されてしまう。古典派及びマルクス経済学では労働価値説が分析概念として用いられたが、同時に労働道徳を説く概念装置として機能した。日本ではこの規範概念が憲法や社会福祉政策の根幹に入り込み、生存権が勤労の義務を伴うものとして決定づけられ、伝統的な勤労思想と一体化して機能した。労働価値説が示してきた価値観は転換すべきであり、勤労の義務と生存権を明確に分離する政策的な方向付けが必要である。

3 0 0 0 IR 水子について

- 著者

- 清水 邦彦

- 出版者

- 筑波大学

- 雑誌

- 比較民俗研究 : for Asian folklore studies (ISSN:09157468)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.172-180, 1994

3 0 0 0 OA 広東語の外来語について

- 著者

- 凌 志偉

- 出版者

- 法政大学教養部

- 雑誌

- 法政大学教養部紀要. 外国語学・外国文学編 = 法政大学教養部紀要. 外国語学・外国文学編 (ISSN:02882388)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.73-86, 1987-01

3 0 0 0 OA フリッツ・バウアーと1945年以降のナチ犯罪の克服

- 著者

- ヴォヤーク イルムトゥルード 本田 稔 朴 普錫

- 出版者

- 立命館大学法学会

- 雑誌

- 立命館法学 = 立命館法学 (ISSN:04831330)

- 巻号頁・発行日

- vol.337, pp.1759-1781, 2011

- 著者

- 本田 稔

- 出版者

- 立命館大学法学会

- 雑誌

- 立命館法学 = 立命館法学 (ISSN:04831330)

- 巻号頁・発行日

- vol.373, pp.487-499, 2017

- 著者

- 本田 稔

- 出版者

- 立命館大学法学会

- 雑誌

- 立命館法学 (ISSN:04831330)

- 巻号頁・発行日

- vol.387/388, pp.339-366, 2020-03

- 著者

- モリネロ・ジェルボー ヨアン 上野 貴彦

- 出版者

- 都留文科大学

- 雑誌

- 都留文科大学研究紀要 = 都留文科大学研究紀要 (ISSN:02863774)

- 巻号頁・発行日

- no.97, pp.227-255, 2023-03-01

要旨 ここ数十年の間に、グローバルな「中核」で農作業を行う移住労働者が増加している。世界エコロジー論(世界=生態論)の提唱者たちは、この現象が食料価格を安定的に抑制するためのシステム戦略であり、資本主義の蓄積段階を支える柱としての食料生産のあり方を規定していると指摘する。そこで本稿は、この理論を米州・欧州・アジア太平洋地域の国際比較から検証する。公式統計に基づく分析の結果、20世紀半ばから顕在化した構造的変化としての農業労働の「移民化」が、不可逆的かつ全球的に進んでいることが明らかになった。訳者解題 本稿は、欧州における移民研究の主要拠点のひとつであるコミージャス教皇庁立大学移民研究所(スペイン・マドリード)のヨアン・モリネロ・ジェルボー常任研究員による、農業における外国人移住労働者の増加という先進国共通の趨勢に関するスペイン語論文(Molinero-Gerbeau, Y.( 2020). “La creciente dependencia de mano de obra migrante paratareas agrícolas en el centro global. Una perspectiva comparada.” Estudios Geográficos ,81(288).https://doi.org/10.3989/estgeogr.202046.026)の日本語訳である(日本語タイトルは訳者による)。農業分野は、日本における人口減少と少子高齢化を背景とした外国人労働者の受け入れをめぐる議論における主要領域をなす一方で、移住労働研究と農村・地域研究の接続は、日韓の比較研究(熊谷ほか 2022; 深川・水野編著 2022)が本格化してきたところであり、より広い視野に立った国際比較は今後の課題となっている。そのため、同テーマについて世界各国の公式統計を渉猟し、米州・欧州・アジア太平洋地域という広範な領域を見渡したグローバルな現状分析を行なっている本稿の学術的価値は高い。 加えて本稿は、資本主義と自然の関係をグローバルにとらえるためのパラダイムとして近年注目される「世界エコロジー(World-Ecology) 論(世界=生態論とも訳される)」の視角を導入している。世界エコロジー論は、グローバルな「不等価交換」に注目して世界的な資本主義の発展をとらえた I. ウォーラーステインの世界システム論を発展させつつ、その労働力への関心の偏りを自然への注目によって修正したものである。本稿はこれにのっとり、グローバルな「中心」に位置する国々がみな移住労働者への依存(農業労働の「移民化」)の度合いを高めていることを、食料価格を安定的に抑制するための政治闘争における戦略、そして資本蓄積を支える食料生産をめぐる重要な規定要因として、長期持続的な自然と資本主義の相互依存過程のなかにとらえている。20世紀半ばから顕在化した農業労働の「移民化」が、農業生産と人の移動の双方にとって周辺的な事例ではなく、むしろ農業と移民をめぐる不可逆的かつ全球的な構造的変化の核をなすという本稿の議論は、日本を含む東アジアにおける農業・移民・資本主義といったテーマについて考えるうえでも極めて示唆的である。 なお翻訳にあたり、日本語圏での議論の紹介に適さない原注をすべて取り除き、新たに補足すべき事項について訳注を加えている。この訳者解題と訳注の参考文献については、本稿末尾を参照されたい。

3 0 0 0 OA リフティングボディ飛行実験(LIFLEX)システム開発

- 著者

- 中安 英彦 塚本 太郎 南 吉紀 石本 真二 藤井 謙司 栗田 充 青木 良尚 麥谷 高志 鷲谷 正史 山本 行光 石川 和敬 冨田 博史 元田 敏和 二宮 哲次郎 濱田 吉郎 舩引 浩平 津田 宏果 牧 緑 小野 孝次 廣谷 智成 LIFLEXチーム Nakayasu Hidehiko Tsukamoto Taro Minami Yoshinori Ishimoto Shinji Fujii Kenji Kurita Mitsuru Aoki Yoshihisa Mugitani Takashi Washitani Masahito Yamamoto Yukimitsu Ishikawa Kazutoshi Tomita Hiroshi Motoda Toshikazu Ninomiya Tetsujiro Hamada Yoshiro Funabiki Kohei Tsuda Hiroka Maki Midori Ono Takatsugu Hirotani Tomonari LIFLEX Team

- 出版者

- 宇宙航空研究開発機構

- 雑誌

- 宇宙航空研究開発機構研究開発報告 = JAXA Research and Development Report (ISSN:13491113)

- 巻号頁・発行日

- vol.JAXA-RR-10-004, 2010-09-30

宇宙航空研究開発機構では,次世代の再使用宇宙輸送システムの様々なコンセプトについて検討してきたが,その中の有望なものの一つとしてリフティングボディ形状の往還システムがある.これは翼をもたず,胴体の形状によって揚力を発生するタイプの機体であり,構造の軽量化,高い容積効率,極超音速域での空力加熱特性の観点から優位性があるとされている.一方,リフティングボディ形状は揚抗比が小さく,また低速時の安定性/ 制御性が弱いため,ALFLEX(小型自動着陸実験1996)のような翼胴型の機体に比較して滑走路への進入/ 着陸時に困難がある.そこで,リフティングボディ形状の往還システムを実現するうえで最も重要な技術課題の一つとなっている自動着陸技術の蓄積を主目的とした飛行実験を,小規模で低コストな機体を用いて行うことを計画した.本報告では,飛行実験計画および実験システムの概要と,地上試験やヘリコプタを用いた懸吊飛行試験を含む開発のプロセスについて詳述する.

- 著者

- 磯田 友里子

- 出版者

- 日本消費者行動研究学会

- 雑誌

- 消費者行動研究 (ISSN:13469851)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.2_73-2_100, 2018-03-31 (Released:2021-05-01)

- 参考文献数

- 67

サービス・マーケティングの分野では、伝統的に、待ち時間は顧客満足に負の影響を与えると考えられてきた。一方、近年消費者行動研究の分野では、消費者が自ら消費を先送りして待ち時間を楽しんだり、待ち時間から高品質を連想したりするといった現象に注目が集まり、研究成果が蓄積されつつある。マーケティングにおける待ち時間研究は、その学際性の高さゆえに、矛盾や競合する研究結果が多数見受けられる。しかし、全体の研究を俯瞰、整理した論文は見当たらず、矛盾や競合関係が生じる原因にまで踏み込んだ議論は行われていない。そこで本稿では、レビューを通して知見の体系化を図った。レビューの結果、調査設計上の相違に加え、「期待─不一致」「成果の正負」「消費者知識」が、待ち時間による効果の正負を規定しうることを明らかにした。最後に、待ち時間研究の今後の課題について議論を行った。

- 著者

- 田口 誠

- 雑誌

- 九州女子大学紀要 = Bulletin of Kyushu Women's University (ISSN:18840159)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.125-136, 2023-02-28

In this study, we focused on communication skills and mathematical perspectives and ways of thinking in the teaching of mathematics in the first grade, and attempted to clarify teaching methods for improving lessons in group pursuit situations. We placed a dialogue scene in the group pursuit scene, and examined the effect from the quality of the childrenʼs remarks. As a result, students can their mathematical perspectives and ways of thinking while arguing their with grounds, clarifying the effectiveness of teaching methods in “dialogue situations.” rice field.

3 0 0 0 OA 中堅日本語教師の社会貢献に対する志向と実践

- 著者

- 加藤 林太郎 尾沼 玄也

- 出版者

- 神田外語大学

- 雑誌

- 神田外語大学紀要 = The Journal of Kanda University of International Studies (ISSN:09175989)

- 巻号頁・発行日

- no.35, pp.295-317, 2023-03-31

論文