3 0 0 0 OA 太宰治の物語芸術 作品集『女の決闘』より

- 著者

- 中村 三春

- 出版者

- 昭和文学会

- 雑誌

- 昭和文学研究 (ISSN:03883884)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, pp.31-44, 2021 (Released:2022-04-07)

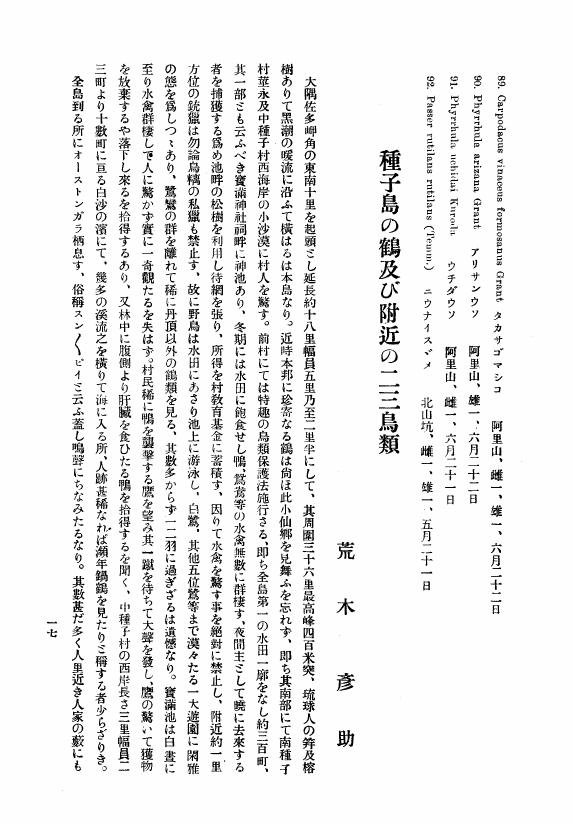

3 0 0 0 OA 種子島の鶴及び附近の二三鳥類

- 著者

- 荒木 彦助

- 出版者

- 日本鳥学会

- 雑誌

- 鳥 (ISSN:00409480)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.6, pp.17-19, 1918-05-31 (Released:2009-02-26)

- 著者

- 藤井 幹 丸岡 禮治

- 出版者

- 日本鳥類標識協会

- 雑誌

- 日本鳥類標識協会誌 (ISSN:09144307)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.39-42, 2008 (Released:2013-10-23)

- 参考文献数

- 4

コマドリErithacus akahigeの一亜種であるタネコマドリE. a. tanensisは,屋久島,種子島,神津島,三宅島,八丈島に分布し,本土に分布する亜種コマドリE. a. akahigeとは区別される (日本鳥学会 2000).本亜種は神奈川県では過去に記録されていない (日本野鳥の会神奈川支部 2002).筆者らは,神奈川県で鳥類標識調査中に本亜種を捕獲し標識したので,詳細を報告する.

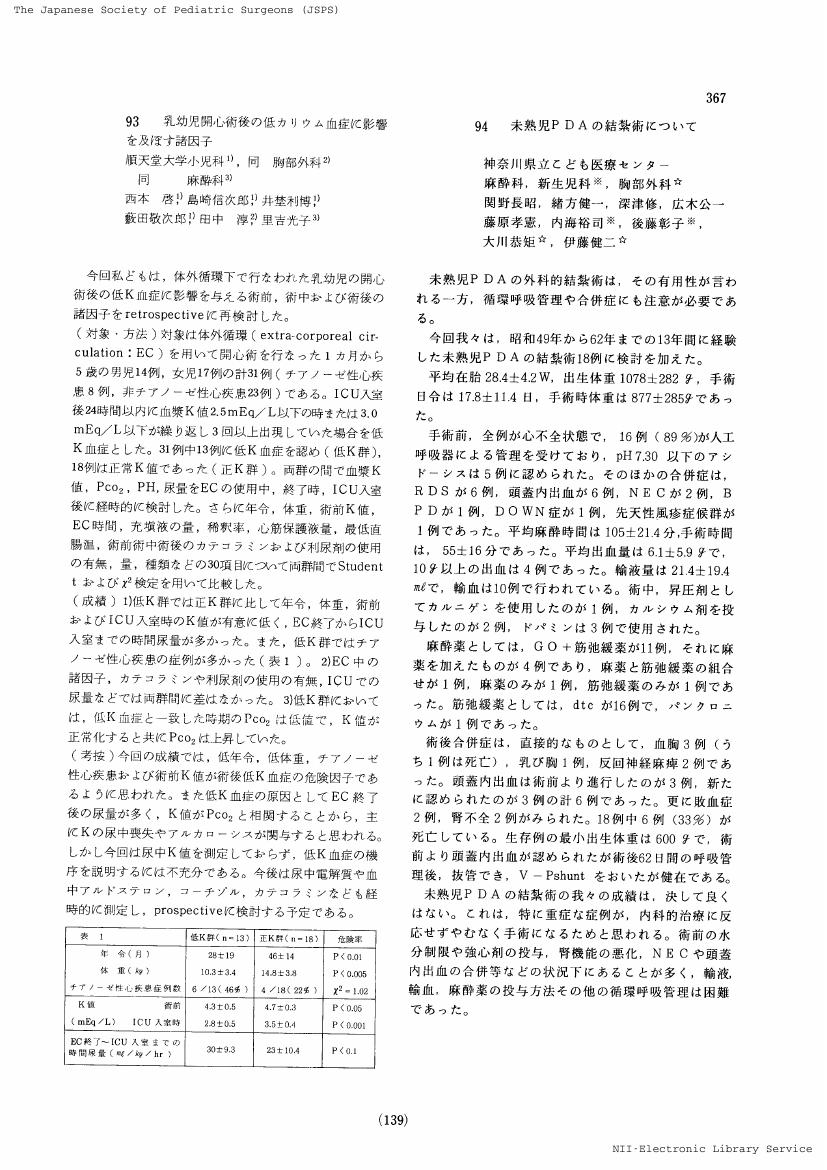

3 0 0 0 OA 93 乳幼児開心術後の低カリウム血症に影響を及ぼす諸因子

- 著者

- 西本 啓 島崎 信次郎 井埜 利博 藪田 敬次郎 田中 淳 里吉 光子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会

- 雑誌

- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.367, 1988-04-20 (Released:2017-01-01)

3 0 0 0 OA メガ・イベント研究からオリンピック研究へ

- 著者

- 成瀬 厚

- 出版者

- The Japan Association of Economic Geography

- 雑誌

- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.3-28, 2020-03-30 (Released:2021-03-30)

- 参考文献数

- 135

- 被引用文献数

- 5

本稿は,英語圏におけるオリンピック研究を整理したものである.本稿で取り上げたオリンピック研究の多くは,上位分野であるメガ・イベント研究に位置づけることができ,学際的な観光研究から発したこの分野には都市社会学や地理学の貢献が大きかった.オリンピックという複雑で大規模なイベントの性質上,本稿では多様な研究分野を扱っているが,オリンピック研究における都市研究を含む広義の地理学的な主題を探求するのが本稿の目的である. IIIでは初期のイベント研究における社会的インパクトの分類―経済,観光,物理的,社会・文化的,心理的,政治的―に従って,多様な分野におけるオリンピック研究を概観した.IVでは地理学的主題をもった研究に焦点を合わせ,オリンピック都市,グローバル都市間競争,都市(再)開発,レガシー・環境・持続可能性,市民権と住民参加という分類で整理した. 地理学者によるオリンピック研究は2000年前後から,過去の開催都市を概観する形で,それ以降盛り上がりをみせる地理的主題を持つオリンピック研究を牽引したといえる.当初から国際的なイベントであった近代オリンピック競技大会は,今日において大会招致がグローバル都市間競争の一端となり,大会関連開発は新自由主義的な都市政策の下で官民連携によって行われている.さまざまな問題を抱え,オリンピックはどこに向かうのだろうか.

3 0 0 0 OA 変形性膝関節症の診断と治療

- 著者

- 立花 陽明

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.235-240, 2005 (Released:2005-09-02)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 10 7

日本の高齢社会が今後一層加速化することは必至であり,加齢に伴う退行変性を基盤とした骨・関節疾患が今後も増加することは容易に想像できる。変形性関節症は,関節軟骨の進行性の変性病変を主体とした骨の変形性変化として定義される。変形性膝関節症は,明らかな原因なく,加齢に慢性的な機械的刺激が加わって発症するが,これまでに,その発生や進展に関する種々のリスクファクターについて検討されてきた。本症に対する治療の第一選択は保存的治療であり,種々の保存的治療を試みるべきである。しかし,治療目標の達成度が十分でない場合には,QOLをできる限り高めるために,観血的治療も含め,各症例ごとに治療方針を吟味すべきである。

3 0 0 0 OA 高齢者における歩行中の運動制御と転倒との関連

- 著者

- 山縣 桃子 建内 宏重 市橋 則明

- 出版者

- 日本基礎理学療法学会

- 雑誌

- 日本基礎理学療法学雑誌 (ISSN:21860742)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.1-7, 2021-03-08 (Released:2021-03-09)

Our body has more elements such as joints and muscles than needed to perform any activities of daily living, including gait. As an approach to the problem of motor redundancy, the principle of abundance was suggested. The principle views the apparently redundant design of the body as a useful and crucial mechanism stabilizing different performance variables in a task-specific way. There are many papers based on this idea using the framework of the uncontrolled manifold (UCM) hypothesis. The UCM hypothesis assumes that the central nervous system acts in an abundant space of elemental variables and organizes in that space a subspace corresponding to a stable value of a performance variable. The UCM method has been developed for various actions, including multi-joint reaching, standing, and gait, and used for different subjects (e.g., younger adults, older adults, patients with neurological impairment). Using the method, we explored if segment configurations contributing to the stability of swing foot and center of mass are related to falling risk in older adults. With this paper, we introduce our previous studies as well as the basic concept of motor redundancy and the principle of abundance.

3 0 0 0 OA 中世の家と後家・母・女院

3 0 0 0 OA 透析中止および緩和ケアについての透析患者に対する意識調査

- 著者

- 丹波 嘉一郎 秋元 哲 村橋 昌樹

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.159-163, 2022 (Released:2022-11-21)

- 参考文献数

- 8

透析中止や緩和ケアに関する透析患者の考えには不明な面が多い.栃木県の透析施設の外来血液透析患者を対象に,透析中止や緩和ケアについてアンケート調査を行った.2170通送付し481名(22.2%)から有効回答を得た.その結果,透析療法を続けるのが大変な状況になった場合,透析中止を希望するかという問いに,「はい」と答えた者が160名(33.3%)だった.その中で118名(73.8%)がその決定は自分で行うと答えた.「現在何らかの苦痛を持っているか」という問いには107名(22.2%)があると答えた.緩和ケアについての認識では,緩和ケアのことを「知っている」と答えた者は60名(12.5%)に過ぎず,一般人へのがんの緩和ケアの認識の調査に比べて明らかに少なかった.今後,透析患者に緩和ケアについて啓発を進める余地が十分にあると考えられた.

3 0 0 0 OA EQUULEUSに搭載する水レジストジェット小型推進システムAQUARIUSの提案と開発

- 著者

- 浅川 純 小泉 宏之 武田 直己 西井 啓太 室原 昌也 船瀬 龍 小紫 公也 Asakawa Jun Koizumi Hiroyuki Takeda Naoki Nishi Keita Murohara Masaya Funase Ryu Komurasaki Kimiya

- 出版者

- 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)

- 雑誌

- 第17回宇宙科学シンポジウム 講演集 = Proceedings of the 17th Space Science Symposium

- 巻号頁・発行日

- 2017-01

第17回宇宙科学シンポジウム (2017年1月5日-6日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県

- 著者

- 前川 道博

- 出版者

- デジタルアーカイブ学会

- 雑誌

- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.s3, pp.s162-s165, 2022 (Released:2022-11-02)

- 参考文献数

- 9

全国の学校でGIGAスクールが実施されながら、学校で地域学習を計画しようとすると、地域を知る情報源がネット上には極めて少ないことが直ちに顕在化する。特に学校区の情報源は殆どの地域においても存在しないと言って過言ではない。さらには地域資料があっても、教員の経験不足等の理由によりその活用が図りにくい課題がある。以上の課題を解決するため、これからの学校教育に求められる児童生徒の主体的で探求的な学びを包摂的に支援できる分散型デジタルコモンズサービスd-commons.netを用いた「d-commonsメソッド」により、校内資料のデジタルアーカイブ構築に取り組んだ。校内資料のデジタル化は「やればできる」ことなのに、学校現場ではその課題の気づきや実践が行えない壁がある。その壁を取り除き、DX時代にふさわしい地域学習の環境づくりが全国の学校で進んでいくことを期待したい。

3 0 0 0 OA ジンメルの美学――独創的な折衷主義?(上)

- 著者

- マイアー インゴ 田村 豪 中村 徳仁

- 出版者

- 京都大学社会思想史研究会

- 雑誌

- 思想のプリズム (ISSN:24364495)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.27-52, 2021 (Released:2021-10-07)

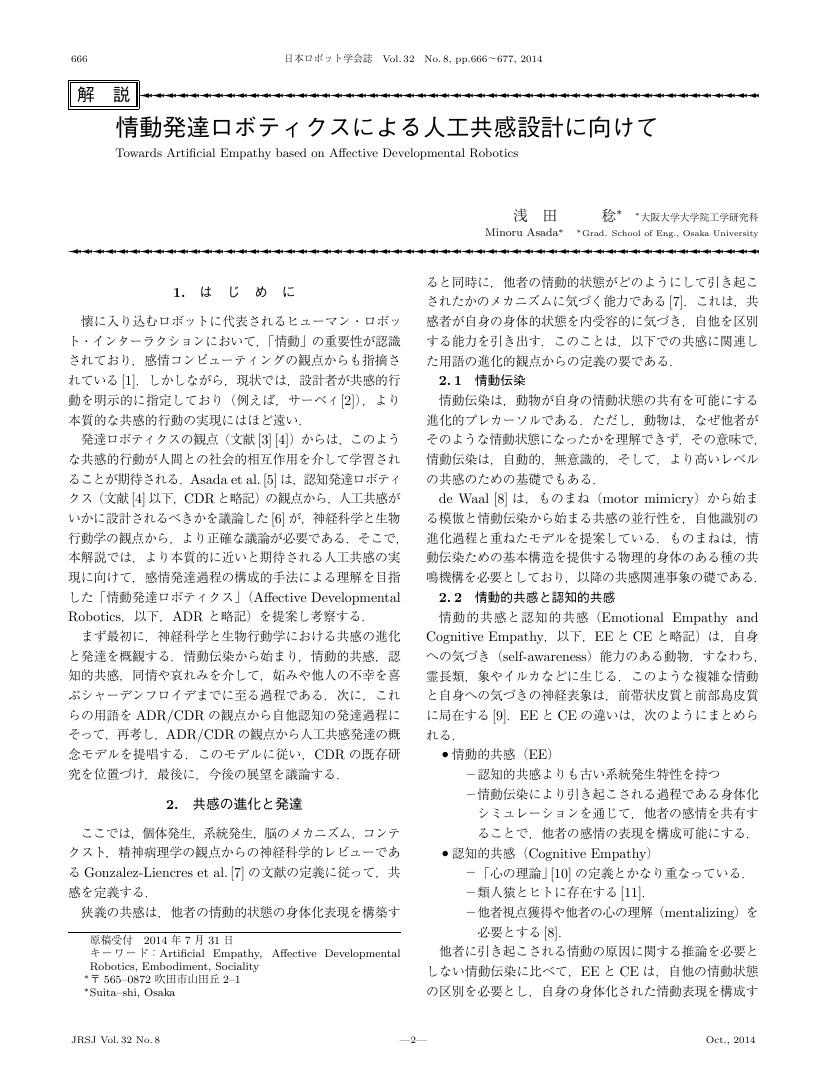

3 0 0 0 OA 情動発達ロボティクスによる人工共感設計に向けて

- 著者

- 浅田 稔

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.8, pp.666-677, 2014 (Released:2014-11-15)

- 参考文献数

- 54

- 被引用文献数

- 2 1

3 0 0 0 OA 千葉県茂原ガス田の地下地質と水溶性天然ガス・ヨウ素の生産性について

- 著者

- 国末 彰司 三田 勲 和気 史典

- 出版者

- 石油技術協会

- 雑誌

- 石油技術協会誌 (ISSN:03709868)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.83-96, 2002 (Released:2015-06-05)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 6 18

Several natural gas and iodine companies have developed the Mobara gas field for 70 years. In this field, the natural gas dissolved and the iodine are contained in the formation brine. More than 1000 wells were recorded by electrical logging that consists of sponteneous potential and resistivity data when they were drilled. In this study, subsurface geology of the Mobara gas field is integrated with stratigraphy of the Kazusa Group by correlating well logs. Productivity of natural gas and iodine is indicated on a contour map, then the relationship between geology and productivity is evaluated. Main conclusions are as follows: (1) Distribution of turbidite sandstones indicates that the area is covered with the spread of a submarine fan. In the Umegase and the Otadai Formations, many turbidite successions are deposited in the submarine fans. The central parts of the submarine fans are located at the southwestern part of the Mobara area. (2) In the central parts of the submarine fans of the Umegase and the Otadai Formations, both the gas water ratio and the iodine chlorine concentration ratio are relatively high. It means that productivity of natural gas and iodine corresponds with the area with the thickest part of the turbidite sandstones. Consequently, the central parts of the submarine fans are highly productive. (3) The Shibahara area, which is the most productive area for natural gas, is located on the west side of the normal faults. The depths of the production zone are relatively shallow (between 200m and 600m below sea level). It may serve as evidence that the faults and the depths of the gas reservoirs influence natural gas productivity.

3 0 0 0 OA 魔女研究の新動向 ドイツ近世史を中心に

- 著者

- 小林 繁子

- 出版者

- 法制史学会

- 雑誌

- 法制史研究 (ISSN:04412508)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.113-138,en7, 2016-03-30 (Released:2022-03-05)

本稿は、近年進展の著しい歴史的魔女研究の動向を整理し、その論点と課題を明らかにするとともに、隣接諸分野との接続、発展の可能性を提示することを目指すものである。魔女研究には、裁判・支配の実態と、魔女の表象という大きく二つの問題領域が互いに関連しあいながら存在している。前者においては、犯罪史研究の隆盛に刺激を受け、魔女犯罪を刑事司法一般に位置付ける試みがなされている。また魔女犯罪の政治性を巡って提唱された「道具化」論は、人類学的・民俗学的知見に基づいた近世社会・国家の魔術性という前提を得て相対化されつつ、これを支える地域研究の事例が蓄積されている。国家形成と魔女迫害との関連を問う研究においては、地域研究に基づき学識法曹の役割、共同体内における在地役人の位置づけなど、近世的支配をより立体的に描き出す指標として魔女研究が有効であることが示された。 後者の問題領域においては、知識人の悪魔学テキストのみならず絵画やビラ・版画などが分析対象となっている。作り手と受け手の相互作用に対する分析視角には、メディア学や社会学における転回の影響が認められる。ジェンダーを巡る研究においては、これまで等閑視されてきた男性魔女の存在も取り上げられるようになった。日本でも個別の研究成果は現れているものの、今後はそれらを研究プロジェクトとして統合・総括することが望まれよう。

- 著者

- 前泊 博盛 マエドマリ ヒロモリ Hiromori Maedomari

- 雑誌

- 札幌大学総合研究

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.59-101, 2015-03