3 0 0 0 IR 国際連盟規約と幻の人種平等原則-実現しなかった原因は何か-

- 著者

- 八丁 由比

- 出版者

- 九州工業大学大学院工学研究院

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.13-19, 2011-03-31

3 0 0 0 OA オーストリア=ハンガリー帝国国防省によるレルヒ少佐日本派遣の経緯

- 著者

- 新井 博

- 出版者

- 社団法人日本体育学会

- 雑誌

- 体育學研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.6, pp.573-582, 2004-11-10

- 被引用文献数

- 2

The purpose of this paper was to clarify the situation in the Department of Defense of Austro-Hungary, which dispatched Major Theodor von Lerch to Japan in 1910. The historical materials referred to were the official documents saved at the General Staff Office in Vienna and the articles left in Japan by von Lerch. The results of this study can be summarized as follows: (1) As a task in the General Staff Office in Vienna, von Lerch had started to study the conditions of the Army in the Far East from 1906. (2) The General Staff Office in Vienna attempted his dispatch to investigate the conditions of the army in three countries on the eve of World War I. (3) The Ministry of Defense in Austro-Hungary decided to dispatch von Lerch to Japan for the benefit of the army and his advantage in carrying out the assigned tasks. However, von Lerch himself had an interest in Japan. (4) The Ministry of Defense in Austro-Hungary communicated with the Ministry of Foreign affairs and its military attache in Japan and China, requesting that it enter into negotiations to accomplish the dispatch of von Lerch. (5) von Lerch's wish to be allowed to study on an assignment with the Japanese Army was accepted by both the Japanese and Chinese governments as a result of ten months of negotiations.

3 0 0 0 OA 言語島奈良県十津川方言の性格

- 著者

- 平山 輝男

- 出版者

- The Linguistic Society of Japan

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1979, no.76, pp.29-73, 1979-11-30 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 69

The Totsukawa dialect (TD) shares the accent of the Tokyo type, though TD is located in the area of the accent of the Keihan (Kyoto-Osaka) type. The accent of TD is derived originally from the accent of the Keihan type. Actually, the neighbouring dialects of Tanabe, Hongu, etc. exhibit the accent of the Keihan type clearly, namely they have more accent patterns than TD has.It can be concluded that the accent of TD has been transformed from the original type of acceet which had more patterns. This conclusion is supported by historical developments and the geographical distribution of dialects in the said area.As for other linguistic features such as segmental phonemes, morphology and vocabulary, TD is similar to the dialects of Tanabe, Hongu, etc.

3 0 0 0 OA 4 テラヘルツ波を用いたイメージング技術の最近の進展

- 著者

- 永妻 忠夫

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.211-215, 2013 (Released:2015-03-03)

- 参考文献数

- 12

3 0 0 0 OA 寛政重修諸家譜 1520巻

3 0 0 0 OA 中耳・耳管・咽頭の自律神経支配に関する研究

- 著者

- 大八木 章博

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.2, pp.309-318, 1990-02-01 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 28

Autonomic innervations of the mucosa in the middle ear, Eustachian tube and pharynx were investigated by retrograde labelling of the autonomic ganglia with horseradish peroxidase (HRP). Of the sympathetic ganglia, the superior cervical ganglion (SCG), middle cervical ganglion (MCG) and stellate ganglion (StG) were examined, and of the parasympathetic ganglia, the pterygopalatine ganglion (PpG) and the otic ganglion (OtG) were examined.1. The sympathetic innervation of the middle ear mucosa was by fibers originating in the ipsilateral SCG, but not by those originating in the MCG or StG. The parasympathetic innervation was by fibers originating in the ipsilateral PpG, but not by those originating in the OtG.2. The sympathetic innervation of the Eustachian tube mucosa was by fibers originating in the ipsilateral SCG and MCG, but not by those from the StG; parasympathetic innervation was by fibers originating in the ipsilateral PpG, but not by those from the OtG.3. The epipharynx received sympathetic innervation from the ipsilateral SCG, but not from the MCG or StG. Its parasympathetic innervation was from the PpGs bilaterally, but not from the OtG.4. The sympathetic innervation of the mesopharynx was from the SCG, MCG and StG, but the parasympathetic supply was from neither the PpG nor the OtG. Sympathetic innervation was bilateral, but predominantly from the ipsilateral side.5. The hypopharynx resembled the mesopharynx, but had more innervation from the MCG and StG.

3 0 0 0 OA 大学教員を兼務する精神看護専門看護師の活動の現状と課題

- 著者

- 蒲池 あずさ 武用 百子 川田 美和 山岡 由実

- 出版者

- 一般社団法人 日本専門看護師協議会

- 雑誌

- 日本CNS看護学会誌 (ISSN:21895090)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.1-10, 2022-04-12 (Released:2022-04-12)

- 参考文献数

- 15

目的:大学教員を兼務する精神看護専門看護師におけるCNS活動の実際と認識,兼務しながらCNS活動する上での課題を明らかにすることである.方法:日本看護協会および専門看護師教育を行っている大学院のホームページで氏名が公開されている大学所属の精神看護専門看護師29名を対象に,独自で作成した質問紙調査を実施し,単純集計ならびに質的分析を行った.結果:21名の回収が得られた(回収率72.4%).教員になるまでのCNS活動年数は,5年目未満の者は9名(42.9%),教員をしながらCNS活動をしている者は16名(76.2%)であった.大学教員を兼務するCNSの経験年数が短いこと,CNSの役割はコンサルテーションが中心となるなどの課題が明らかになった.考察:大学教員を兼務するCNSのキャリアパスを描くなど,大学院教育からの継続教育が必要であることが示唆された.さらに大学教員であるCNSが担える重要な役割は,社会的ニーズに応じられる実践や教育,政策提言できるような研究活動を推進していくことである,と考えられた.

3 0 0 0 OA 空間の「意味」の構造と構造主義の方法

- 著者

- 櫛谷 圭司

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.266-277, 1984-06-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 54

- 被引用文献数

- 5 1

3 0 0 0 「生きる」という権利 : 麻原彰晃主任弁護人の手記

3 0 0 0 OA 介護補助・保育補助人材として就労意向を持つ高齢者の特性

- 著者

- 相良 友哉 村山 洋史 高橋 知也 西中川 まき 藤原 佳典

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- pp.21-119, (Released:2022-06-30)

- 参考文献数

- 41

目的 急速な高齢化の進展や人口減少によって,様々な業界で働き手が不足しており,とくに,介護や保育などの福祉業界において深刻な問題となっている。その対応策のひとつとして,自立した日常生活を送れているいわゆる「元気高齢者(アクティブシニア)」を補助人材として雇用し,施設の非専門的な周辺業務を担ってもらう取組みが散見される。しかし,これらの業務への就労意向を持つ者の割合や,その要件は十分に整理されていない。そこで,本研究は,介護補助や保育補助としての就労意向を持つ高齢者の特性を明らかにすることを目的とした。方法 「NPO法人りぷりんと・ネットワーク(りぷりんと)」に加盟している首都圏の絵本読み聞かせボランティア団体の会員で60歳以上の者374人を対象とした自記式アンケート調査を実施し,有効回答295票を得た(回収率78.9%)。調査期間は2019年10月~11月であった。本研究では,介護補助と保育補助のそれぞれについて,「就労意向の有無」を目的変数,「就労関連項目」「健康状態」「社会関係・社会参加状況」を説明変数,「人口統計学的変数」を調整変数とした二項ロジスティック回帰分析を行った。分析に際して,欠測値を多重代入法により補った(10ファイルを作成)。結果 補助人材として就労意向を持っている高齢者は,介護補助で72人(24.4%),保育補助で107人(36.3%)見られた。二項ロジスティック分析の結果,日頃から生涯学習活動に参加している人ほど介護補助へ就労意向を持っており(オッズ比[OR]:2.98,95%信頼区間[95%CI]:1.40-6.34),主観的健康感が高い人ほど保育補助へ就労意向を持っている傾向が見られた(OR:2.41,95%CI:1.01-5.76)結論 補助人材として就労意向を持ちそうな高齢者として,介護補助では生涯学習活動の参加者,保育補助では主観的健康感が高い人という特性が見られた。これらの特性を持った高齢者に的を絞ったリクルートをすることで,補助人材として就労する高齢者の掘り起こしに寄与できる可能性がある。

3 0 0 0 OA 概念変化についての諸理論

- 著者

- 村山 功

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.218-231, 2011 (Released:2018-08-18)

- 被引用文献数

- 4

3 0 0 0 OA 〈調査・研究〉分析心理学的見地からみた臨死体験

- 著者

- 人見 佳枝

- 出版者

- 近畿大学臨床心理センター

- 雑誌

- 近畿大学臨床心理センター紀要 = Bulletin of center for clinical psychology Kinki University

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.31-43, 2011-10-01

[要約] 臨死体験に関する記述やモチーフは、古くから洋の東西を問わず、文学作品や絵画などに散見される。しかしオカルトの類と関連づけられやすく、長い問、これらが研究の対象となることはなかった。キューブラー・ロスが1975年に出版した『死ぬ瞬聞』は世界中でベストセラーとなった。これ以後、さまざまな臨死体験に関連する書籍が出版され、臨死体験を含む「死」についてもオープンに語られるようになった。典型的な臨死体験の内容はほぼ共通している。そのうちのある部分は、その人の属する文化、宗教観などに影響を受ける。しかしながら核となる体験においてはほぼ共通した特徴が認められ、従って臨死体験は個人的な内容と、普遍的な内容との二重構造になっているといえる。臨死体験後、体験者に起こる変化も興味深い。臨死体験後には「宗教的というよりスピリチュアルになる」「特定の宗教にとらわれなくなり、自分の内なる神を信じるようになる」などといった変化が起こることが報告されており、これは体験者の文化や宗教の違いを問わない。分析心理学の創始者であるC.GJungは最も有名な臨死体験者のうちの一人である。臨死体験はその後の彼の人生に強い影響を与えており、それが彼に人聞の本質についてのより深い洞察をもたらし、新しい世界観(dieWeltanschauung)を与えたことが推察される。このように、臨死体験は分析心理学において極めて興味深いテーマであり、論ずるべき内容を多く含んでいる。分析心理学においては夢やイメージなどを無意識からのマテリアルとして重要視するが、臨死体験も同様の見地から考察することが可能であると考えられる。 [Abstract] Description and motifs of near death experience (NDE) can be seen ancient literatures and paintings but it was not an object of research for long time. This theme was never talked openly because everyone was afraid that they were regarded as psychotic or occultist. "On Death and Dying ″ was published by Kubler Roth in 1975. This book triggered a tendency that NDE can be discussed openly. After "On Death and Dying ", a lot of books about NDE were published and researches were also started from various field. There are a lot of interesting contents in NDE. Some of these contents depend on each culture, race and religion. However, core contents are quite common among the whole human beings. So NDE has dual contents, personal and universal. It is also interesting what will happen to people after NDE. Generally, it is known that people become more spiritual rather than religious. They come to feel inner God, but they are not prepossessed with particular religion any more. Jung had NDE when he was 69 years old. It is tremendous dynamic experience and it changed the rest of his life dramatically. That is to say, he got deeper insight of essential human beings and new worldview. Thus NDE includes quite important essence for religion and analytical psychology. Although NDE and dream are discriminated, it is possible to discuss on the same ground. Even if pattern of experience is different, both of them come from unconscious.

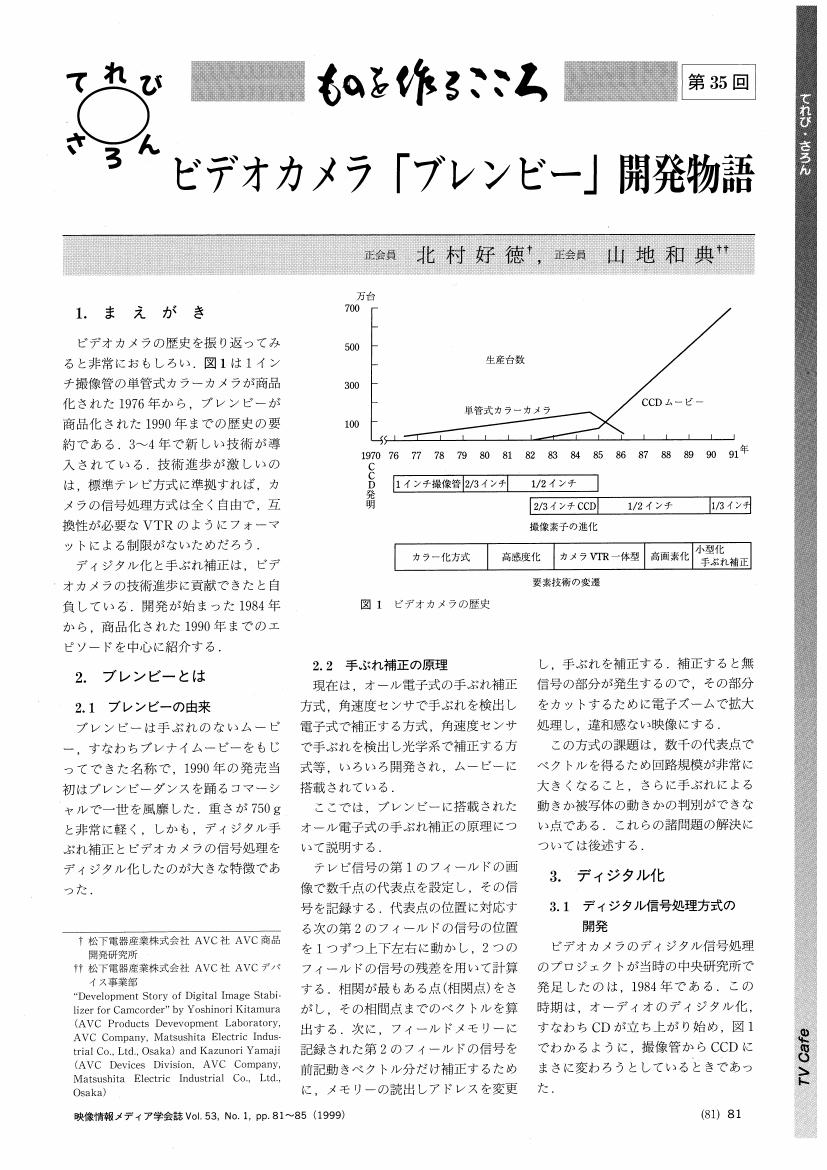

3 0 0 0 OA ビデオカメラ「ブレンビー」開発物語

- 著者

- 北村 好徳 山地 和典

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.81-85, 1999-01-20 (Released:2011-03-14)

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 日本近代文学に描かれた明治学院(その2) ―山崎俊夫と李光洙と「耶蘇降誕祭前夜」―

- 著者

- 岩田 ななつ

- 出版者

- 明治学院大学キリスト教研究所

- 雑誌

- 明治学院大学キリスト教研究所紀要 = The bulletin of Institute For Christian studies Meiji Gakuin University (ISSN:09103082)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.203-218, 2014-01-31

【論文/Articles】

3 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1924年07月22日, 1924-07-22

3 0 0 0 OA ハーフトロイダルCVT車用トラクション油の開発

- 著者

- 畑 一志 坪内 俊之

- 出版者

- 公益社団法人 日本表面科学会

- 雑誌

- 表面科学 (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.6, pp.351-358, 2003-06-10 (Released:2009-02-22)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

Friction drive CVT that evolved to traction drive CVT (T-CVT) was designed toward the end of 19th century, in a short period after automobiles were on the market. The T-CVT was made practicable in Japan in 1999 after approximately 100 years in advance of the world. Automobiles with the T-CVT have been accomplished as an integrated result of the progress of the following components: various machine elements, mechanism, design, processing technology, manufacturing technology, system control technology, material development, and traction oil development. The traction oil has an important function as one of the elements for the T-CVT unit. Its development and practical use have been the key to make T-CVT automobiles practicable. I would like to introduce out research and development of the traction oil showing the related characteristics.

3 0 0 0 OA 文体事象以外におけるキアスムス的様態の広がり 事例としての状況対応型リーダーシップモデル

- 著者

- 大喜多 紀明

- 出版者

- 『人文×社会』編集委員会

- 雑誌

- 人文×社会 (ISSN:24363928)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.3, pp.115-141, 2021-09-30 (Released:2021-10-04)

3 0 0 0 OA クエチアピンにより発症した糖尿病性ケトアシドーシスの1例

- 著者

- 高野 真理子 小川 大輔 重松 照伸 藤井 総一郎 早川 信彦 岡崎 守宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病 (ISSN:0021437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.6, pp.519-522, 2008 (Released:2009-05-20)

- 参考文献数

- 21

症例は72歳男性.アルコール性肝硬変と糖尿病の既往があり,認知症のため近医に入院し,クエチアピン100 mg/日の投与が開始された.投与開始約5カ月後に発熱が出現し,血糖666 mg/dl, HbA1c 14.0%, CRP 37.0 mg/dlと高値の上,尿中ケトン体が陽性のため,当院へ搬送された.受診時動脈血ガスでpH 7.12と低下しており,また,胸部X線写真にて肺炎像を認め,糖尿病性ケトアシドーシスおよび肺炎と診断され,入院となった.入院後はクエチアピン内服を中止とし,輸液とインスリン,抗生剤投与にて加療した.徐々に状態は改善し,血糖に関してはコントロール良好となり,最終的にインスリンを離脱することができた.クエチアピンは血糖値を上昇させる副作用があり,まれに糖尿病性昏睡や糖尿病性ケトアシドーシスを来たすことが報告されている.クエチアピンを投与する際は,定期的に血糖を測定し,これらの重篤な副作用を未然に防止することが重要である.