2 0 0 0 OA 乗・輓駄馬具検査法ノ参考

2 0 0 0 曹洞宗全書

- 著者

- 曹洞宗全書刊行会 編

- 出版者

- 曹洞宗全書刊行会

- 巻号頁・発行日

- vol.第15 清規, 1938

2 0 0 0 OA 単眼写真から推定した局所的な光源と法線を用いたスキャンメッシュの精細化

- 著者

- 今村 幸太郎 大竹 豊 鈴木 宏正

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会学術講演会講演論文集 2011年度精密工学会秋季大会

- 巻号頁・発行日

- pp.289-290, 2011 (Released:2012-03-05)

単眼写真を用いた低解像度スキャンメッシュの精細化方法を提案する.本研究では単眼の写真から物体表面の反射特性を見積もる.その後Lambertの拡散反射光のモデルを基本とした光の反射の式から,見積もった反射特性,低解像度スキャンメッシュの法線,写真の輝度値を手掛かりとして,局所的な光源ベクトルと法線ベクトルを推定する.推定された法線ベクトルを用いて形状変更をする.これにより物体表面の細かな凹凸が復元できる.

2 0 0 0 OA 「イスラームと女性」研究の新動向 ─東南アジア・インドネシアから─

- 著者

- 服部 美奈

- 出版者

- ジェンダー史学会

- 雑誌

- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.97-104, 2012 (Released:2013-11-30)

- 参考文献数

- 29

2 0 0 0 OA 長期モニタリング観測による火山雷発生メカニズム推定

桜島火山雷には継続時間が短い(数10μs) パルスが数ms の間に複数解繰り返すタイプの放電と、複雑な波形がバースト的に長く(数ms) 続くタイプの放電の2 種類があり、それぞれ対地放電(CG) と雲内放電(IC) に対応することが分かった。CGの電流値はピークで数1000A, 電荷放電量としては数C程度で、ICはこれに比べはるかに小さい。桜島火山雷は気象雷と多くの点で共通であり、そのスケールは気象雷の1/10~1/100 程度である。発生メカニズムに関しては、これまで噴煙上昇中の粒子の衝突が帯電に重要と考えられてきたが、火道内部での帯電も重要な役割を果たしていることを示唆する結果が得られた。

2 0 0 0 OA 徴兵検査結果からみたオーストリア・ハンガリー帝国の地域間格差に関する予察的考察

- 著者

- 加賀 美雅弘 Peter MEUSBURGER

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.8, pp.489-507, 1999-08-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 67

本稿は,19世紀末のオーストリア・ハンガリー帝国領内における地域間格差を,住民の健康状態に着目して明らかにすることを目的とした.帝国は広大な領域を持ち,国内にある地域間格差がヨーロッパ全域の地域構造を把握する際にきわめて有意義であることが指摘されていながら,地理学においてはこれまでまったく議論されてこなかった.本稿では,『軍統計年鑑』に掲載されている徴兵検査結果に注目し,地域差を呈する住民の健康状態から地域間格差を論じた.具体的には,健康状態を全般的に示ずと考えられる身体の衰弱と低身長,さらに異なる地域的要因を持つ疾病として甲状腺腫,クレチン病,歯の疾患を取り上げ,その地域差を検討した. これらの地域差を描写した結果,徴兵検査に代表される住民の健康状態の地域差が,地域の経済水準や医療・衛生施設の整備,生活水準の地域差と関わること,この地域差が地域外から流入するイノベーションや地域住民のイノベーション受容によって規定されるとの解釈を提示した.19世紀後半は,帝国において鉄道建設をはじめとする近代化が進行した時期にあたり,健康状態の地域差はかかる近代化のプロセスの地域差を反映するものであるといえる.

2 0 0 0 OA ‘草’は表土を創り育む:日本人が忘れている大切なこと

- 著者

- 伊藤 幹二

- 出版者

- 特定非営利活動法人 緑地雑草科学研究所

- 雑誌

- 草と緑 (ISSN:21858977)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.16-27, 2013 (Released:2017-06-30)

- 参考文献数

- 13

現代社会は,技術がほとんどの問題を解決するという観念を育んできた.しかし,自然の資源が生成されるよりも早く消耗されてしまうという問題は,技術では決して解決することができない.現在,資源の根源と云うべき‘表土と植生’を持続可能に管理していくことが国際的規範となっている.さて,表土とは何か? 表土の機能,表土喪失のリスク,表土資源管理の諸問題を再検討することから,表土保全育成の在り方を考えてみた.

2 0 0 0 OA 血塊による膀胱タンポナーデの臨床的検討

- 著者

- 宮前 公一 大塚 知博 大塚 芳明 永芳 実 濱田 泰之

- 出版者

- 一般社団法人 日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.5, pp.743-747, 2006-07-20 (Released:2010-07-23)

- 参考文献数

- 8

(目的) 血塊による膀胱タンポナーデの症例報告は多く見られるが, まとめて検討した報告は非常に少ない. 今回, 我々が経験した血塊による膀胱タンポナーデの原因, 背景, 治療について retrospective に検討した.(対象と方法) 対象は2002年10月から2005年9月までに膀胱タンポナーデで当院救急外来または当科外来を受診した20例. それぞれの症例の原因, 患者背景, 凝固系検査, 治療内容について検討した. 平均年齢は740歳 (60歳~89歳) で男性17例, 女性3例であった.(結果) 抗凝固薬を内服していた症例は8例, 脳梗塞または心筋梗塞の既往を有する症例が6例, 抗コリン薬を内服していた症例は4例, 前立腺肥大または尿道狭窄を有する症例は9例であった. 出血源は膀胱腫瘍からが9例, 前立腺癌からが1例, 放射線性膀胱炎による例が3例, 慢性膀胱炎による例が1例, 腎悪性リンパ腫による例が1例, 医原性による例3例, 原因不明が2例であった. 1例を除き他19例全例に凝血塊の除去及び生理食塩水による膀胱内持続洗浄を施行し, 同処置のみで肉眼的血尿が消失した症例は8例であった. 同処置にて肉眼的血尿が消失しない症例には, 経尿道的手術を施行し, 10例出血が消失した. 1例は血尿が消失せず膀胱全摘除術を施行した.(結論) 高齢者の割合が増加するにつれ排尿障害や抗凝固薬使用が増加し, 膀胱腫瘍や放射線性膀胱炎以外にも血塊による膀胱タンポナーデ症例が増加する可能性があると考えられた.

2 0 0 0 OA 東日本大震災後の被災者の心理的回復過程―震災後7年間の語りの変化―

- 著者

- 酒井 明子 渥美 公秀

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.74-88, 2020 (Released:2020-03-10)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 3 1

本研究は,災害という大きな困難に直面した被災者が新たな安定状態を回復する過程に着目した質的研究である。災害時の心理的ストレスは,単線的な心理的回復過程が暗黙のうちに前提とされている。しかし,今日の大規模な災害による被害の甚大さや避難所・応急仮設住宅の設置期間の長期化等は,大切な家族や住み慣れた家を失い生きる意欲を失った人々や自力で生活展望を考えることが困難な高齢者の孤立死や自殺,閉じこもり問題を加速化させており,心理的回復過程も長期化し複雑さを増していると考える。そこで,本研究では,東日本大震災後7年間の心理的回復過程を被災者の語りから分析した。その結果,被災者の心理的変化の特徴は6つのパターンに分類された。また,心理的回復過程には,潜在的な要因及びストレスを慢性化させる要因が影響していた。そして,個々の被災者の心理的変化ラインの時間軸を重ね合わせた結果,1年目,4年目,7年目の回復過程には調査回によって異なる特徴が見出せた。これらの結果を踏まえ,慢性化する可能性のあるストレスを抱えた被災者の長期的な心理的変化と影響要因について論じた。

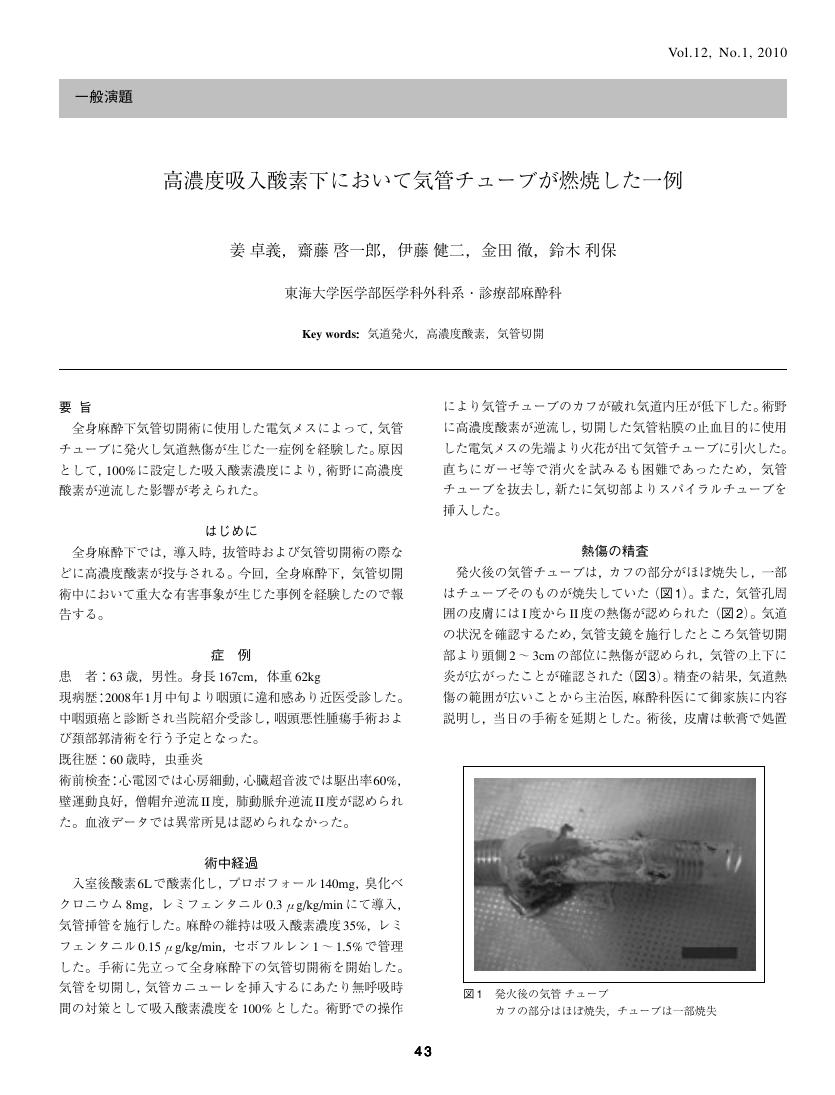

2 0 0 0 OA 高濃度吸入酸素下において気管チューブが燃焼した一例

- 著者

- 姜 卓義 齋藤 啓一郎 伊藤 健二 金田 徹 鈴木 利保

- 出版者

- 日本医療ガス学会

- 雑誌

- Medical Gases (ISSN:24346152)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.43-45, 2010 (Released:2020-01-27)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 軍事研究 = Japan military review

- 出版者

- ジャパンミリタリー・レビュー

- 巻号頁・発行日

- vol.34(4), no.397, 1999-04

2 0 0 0 OA 看護師のクリティカルシンキングと科学的根拠の利用の関連

- 著者

- 二見 朝子 野口 麻衣子 山本 則子

- 出版者

- 公益社団法人 日本看護科学学会

- 雑誌

- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.261-269, 2019 (Released:2020-02-15)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 2

目的:看護師が利用する科学的根拠の利用頻度およびクリティカルシンキング(CT)との関連を明らかにする.方法:病院の病棟師長および看護師を対象に自記式質問紙調査を実施した.組織特性,個人特性,CT,情報源の利用頻度等を尋ねた.情報源のうち,ガイドライン・論文データベースを科学的根拠と分類した.結果:全国61病院の師長68名,看護師986名分の回答を分析対象とした(有効回答率:師長93.2%,看護師72.1%).ガイドラインは58.4%,論文データベースは32.8%が1年以内に1度以上利用していた.CTは,ガイドライン(オッズ比[OR]:1.97,95%信頼医区間[CI]:1.30~2.99)および論文データベース(OR: 2.47, 95%CI: 1.58~3.85)の利用共に有意に関連していた.その他の要因としてガイドラインの利用には学会参加回数が多いこと,論文データベースには一般病床,統計解析の院内研修がある,年齢が低い,臨床研究実施回数が多い,学会参加回数が多いことが有意に関連した.結論:CTの高さは,科学的根拠の利用促進に寄与しうる要因であることが示唆された.

2 0 0 0 OA 但馬君氏と但馬国の有力氏族

- 著者

- 紅林 怜

- 出版者

- 成城大学

- 雑誌

- 常民文化 = Jomin bunka (ISSN:03888908)

- 巻号頁・発行日

- no.39, pp.68-54, 2016-03

2 0 0 0 OA 日中開戦後の吉川英治 : 『東京日日新聞』・「迷彩列車」を中心に

- 著者

- 松本 和也 マツモト カツヤ

- 雑誌

- 立教大学日本学研究所年報

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.18-27, 2017-07

2 0 0 0 OA 沖永良部島の経済と環境

- 著者

- 三橋 正枝 澤田 成章 古川 柳蔵 松八重 一代

- 出版者

- 日本LCA学会

- 雑誌

- 日本LCA学会誌 (ISSN:18802761)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.152-158, 2022 (Released:2022-08-05)

- 参考文献数

- 6

沖永良部島をはじめ、小さい島嶼地域では、現代の暮らしに必要なものを全て島内で作り出すことは困難で、様々な生活物資の多くを島外からの輸送に頼らざるを得ない状況である。航空便による貨物輸送が困難な島ではすべての物資が船舶輸送となるが、船舶輸送は天候に左右され、悪天候が続くと長期保存できない生鮮食品等の調達に影響が出る。同時に島外向けの農産物の出荷も停滞し、経済的な打撃も少なくない。輸送に頼る暮らしは、CO2排出量にも関係する。ここでは島嶼における暮らしと経済、そして環境側面について考察する。