2 0 0 0 OA 諸外国の議会と科学技術

- 著者

- 榎 孝浩

- 出版者

- 研究・イノベーション学会

- 雑誌

- 年次学術大会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.701-704, 2017-10-28

一般講演要旨

2 0 0 0 OA シュメール人の思考の一断面

- 著者

- 田鳥 祥宏 小林 啓之

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.144, no.6, pp.265-271, 2014 (Released:2014-12-10)

- 参考文献数

- 22

ドパミン神経伝達には,統合失調症陽性症状(幻覚・妄想)と関連すると考えられる高濃度のドパミンにのみ反応する低感度のphasic 相,パーキンソン病様運動障害や高プロラクチン血症と関連する低濃度のドパミンで反応する高感度のtonic 相,行動のモチベーションと関連する中濃度のドパミンで反応する中感度のintermediate 相がある.我々はヒト型ドパミンD2 またはD3 受容体の発現密度が異なるCHO 細胞株を樹立してドパミンに対する感度レベルの異なる系を作成し,ドパミンD2 受容体部分アゴニストおよび抗精神病薬のin vitro 薬理作用を評価した.ドパミンD2 受容体発現細胞において,アリピプラゾールを含む部分アゴニストは,低発現・低感度レベル(高ドパミン濃度で反応)細胞においてアンタゴニストとして,中発現・中感度レベル細胞において部分アゴニストとして,高発現・高感度レベル細胞においてアゴニストとして作用した.アリピプラゾールのドパミンD2 受容体に対する固有活性は,統合失調症患者の陽性症状改善効果が不十分であった部分アゴニストよりも低く,また,パーキンソン病様運動障害を生じた部分アゴニストよりは高かった.アリピプラゾールの適した固有活性が優れた臨床特性(有効性と副作用の乖離)に寄与していると考えられる.アリピプラゾールを含む部分アゴニストはドパミンD3 受容体発現細胞においても部分アゴニスト作用を示した.統合失調症患者において抗うつ効果が報告されている抗精神病薬は,ドパミンD3 受容体発現細胞と比べてドパミンD2 受容体発現細胞に対して,より低濃度でアンタゴニスト作用を示した.これらの抗精神病薬の低濃度でのドパミンD2・D3 受容体アンタゴニスト作用の乖離が抗うつ効果に寄与している可能性がある.

2 0 0 0 OA 地域医療の担い手が捉える過疎地域の家族と介護の変化 ――宮城県登米市を事例として――

- 著者

- 相澤 出

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.577-594, 2021 (Released:2022-03-31)

- 参考文献数

- 31

本稿では東北地方の過疎地域の家族の変化を,家族の介護に対する向き合い方に着目することによって提示する.地域医療を担い,自らも地域住民である医師と看護師の視点から捉えられた患者と家族の姿は,現代の過疎地域の家族の一面と,過去との差異を鮮明なものとする.検討するのは,宮城県登米市の事例である.先行研究において登米市は,多世代同居の直系家族と同居志向の強さが典型的に見出される地域とされてきた.しかし,登米市の今日の在宅医療の現場での聞き取り調査からは,地域社会や家族のあり方に変化の兆候が確認された.介護負担の増大に対して,介護施設の積極的利用が家族によってなされていた.この地域は在宅医療の担い手や社会資源に恵まれており,医療や福祉の専門職も家族の介護負担を軽減するためのケアに積極的である.こうした条件下で,過去とは違い,同居家族による介護は家族や親族,地域社会のなかで規範的に期待されるものではなくなりつつある.さらに患者や介護に直面する家族は,多様な家族成員や親族のネットワークによって支えられていた.近居や世代間の違いへの配慮の大きさなども,家族や地域に確認された.現代日本の介護をめぐる諸制度は,いまだに同居家族の介護負担を暗黙の前提としている.しかし,典型的に多世代同居が見出されるとされてきた過疎地域の介護現場にも,こうした前提にとらわれないケアや家族の姿が見出されている.

- 著者

- 鈴木 一弥 落合 信寿 茂木 伸之 山本 崇之 岸 一晃 浅田 晴之

- 出版者

- 公益財団法人大原記念労働科学研究所

- 雑誌

- 労働科学 (ISSN:0022443X)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.4, pp.117-129, 2014 (Released:2016-03-25)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

高さが可変できるデスクを使用した立位の挿入がデスクの作業者の下腿周径,主観的疲労感,作業パフォーマンスに及ぼす影響を検討した。12名(男性6名,女性6名)の被検者が実験に参加した。2時間のパソコン作業(文章転写)を(1)座位条件,(2)20分間の立位と40分間の座位の繰り返し(転換条件),(3)立位条件,の3条件で実施した。左足の下腿周径,主観的疲労感,身体違和感,反応時間課題が作業開始前,作業開始後20分,60分,80分,120分に測定された。左足・足首および膝・下腿の違和感は立位と比較して座位および転換条件で有意に低下した。臀部の違和感は座位条件と比較して立位および転換で低下した。眠気の平均評定値は,座位>転換の傾向差を示した。下腿周径は,座位と比較して転換条件で有意に低下した。(図8)

2 0 0 0 世界文学としての方丈記

- 著者

- プラダン ゴウランガ・チャラン

- 出版者

- 法藏館

- 雑誌

- 世界文学としての方丈記 (ISSN:13466585)

- 巻号頁・発行日

- 2022-03-30

まえがき 序章 世界文学としての『方丈記』 : 古典文学の新たな可能性に向けて第1節 研究の背景第2節 先行研究と問題の所在第3節 研究の範囲と実施方法第4節 本書の構成 第1部 日本国内における『方丈記』の受容第1章 成立から明治初期までの『方丈記』受容の概要はじめに第1節 鴨長明の生涯と『方丈記』の成立第2節 成立から近世までの『方丈記』の受容第3節 近世における『方丈記』の受容終わりに 第2部 自然文学作品としての『方丈記』 : 夏目漱石の「英訳方丈記」を中心に第2章 開国後に欧文で見る『方丈記』 : ジェームス・メイン・ディクソンを中心にはじめに第1節 ディクソンに関する先行研究第2節 ディクソンの略歴第3節 日本の高等教育と日本研究への貢献3‐1 ディクソンと日本の英語教育3‐2 ディクソンと東京女学館の設立3‐3 ディクソンの米国における研究活動第4節 ディクソンと『方丈記』の出会い終わりに 第3章 夏目漱石と『方丈記』の最初の外国語訳への挑戦 : 詩人化された鴨長明はじめに第1節 先行研究について第2節 夏目漱石と『方丈記』の関係2-1 ディクソンによる『方丈記』の英訳の依頼2-2 漱石の『方丈記』への関心第3節 「英訳方丈記」から見る漱石の『方丈記』理解3‐1 漱石の「作家論」における『方丈記』の位置づけ3‐2 ロマン主義的な自然作品としての『方丈記』3‐3 漱石の『方丈記』論とディクソンとの関係第4節 漱石の翻訳思想について終わりに 第4章 漱石とディクソンの『方丈記』英訳の比較検討 : 在日西洋人が見た鴨長明はじめに第1節 漱石のエッセイとディクソンの論文の関連性1-1 東西における自然観・隠遁習慣1-2 鴨長明の人間嫌い論第2節 漱石とディクソンの英訳の関連性第3節 ディクソンの鴨長明像第4節 在日西洋人が捉えた鴨長明像終わりに 第3部 19世紀末・20世紀初頭の英語圏における『方丈記』の流通と受容の諸相第5章 日本からアメリカへ : Sunrise Storiesに見る『方丈記』はじめに第1節 Sunrise Storiesの著者と執筆背景第2節 本著書に見る鴨長明像終わりに 第6章 アメリカからイギリスへ : 南方熊楠・ディキンズの『方丈記』共訳とその受容はじめに第1節 南方熊楠の『方丈記』英訳1-1 熊楠の英訳の底本とその実態1-2 熊楠・ディキンズ共訳「題目」第2節 東洋学者デイヴィスの日本への関心終わりに 第7章 英詩人バジル・バンティングの見た『方丈記』 : Chomei at Toyama を中心にはじめに第1節 バジル・バンティングとモダニズム運動第2節 Chomei at Toyama第3節 モダニズム英詩としての Chomei at Toyama終わりに 終章 夏目漱石と文学作品の歴史性まとめに今後の展望 あとがき参考文献

2 0 0 0 ゲルロボットの研究(電場応答性高分子ゲルの形状設計と運動制御)

本研究で得られた研究成果は次の通りである。1.大変形するゲルロボットの形状設計手法変形の特異性を実現するために、表面に微細な凹凸を持つ平板状の型を作り、型にゲル材料を流し込んで表面にひだをもつゲル成型する手法を確立した。表面にひだをつけたゲルは、伸張する面のひだの方向に沿って曲がりやすくなり、変形の方向性を形状により設計可能となることを明らかにした。2.電界制御による変形予測モデルの構築ゲルの持つ能動的および受動的な変形特性をモデリングする手法を提案し、この手法に基づいてシミュレータを実装し、アレイ状電極裟置により生成する2次元空間分布電場内におけるゲルの変形シミュレーションを行った。電場を適切なタイミングで平行移動することにより、ダイナミックな運動を生成することができることを明らかにした。3.ゲル連続体の形状を制御する電場制御システムの開発大変形を生じる駆動電場の条件を明らかにするために、電場の空間分布を制御可能な多電極駆動装置を開発し、空間分布を少しずつ変化させた場合の変形応答性を詳細に計測し、シミュレーション結果と比較し、モデルの正当性を検証した。4.軟体動物状ゲルロボットの変形と運動制御の実現総合実験として、触手状ゲルの巻きつき運動生成実験、およびヒトデ型ゲルロボットの表裏反転運動制御実験を行い成功した。長さ24[mm]の触手状ゲルが直径4[mm]のスペーサを一周巻きつけるのに180[s]、直径15[mm]のヒトデ型ゲルロボットが反転するのに50-60[s]を要した。

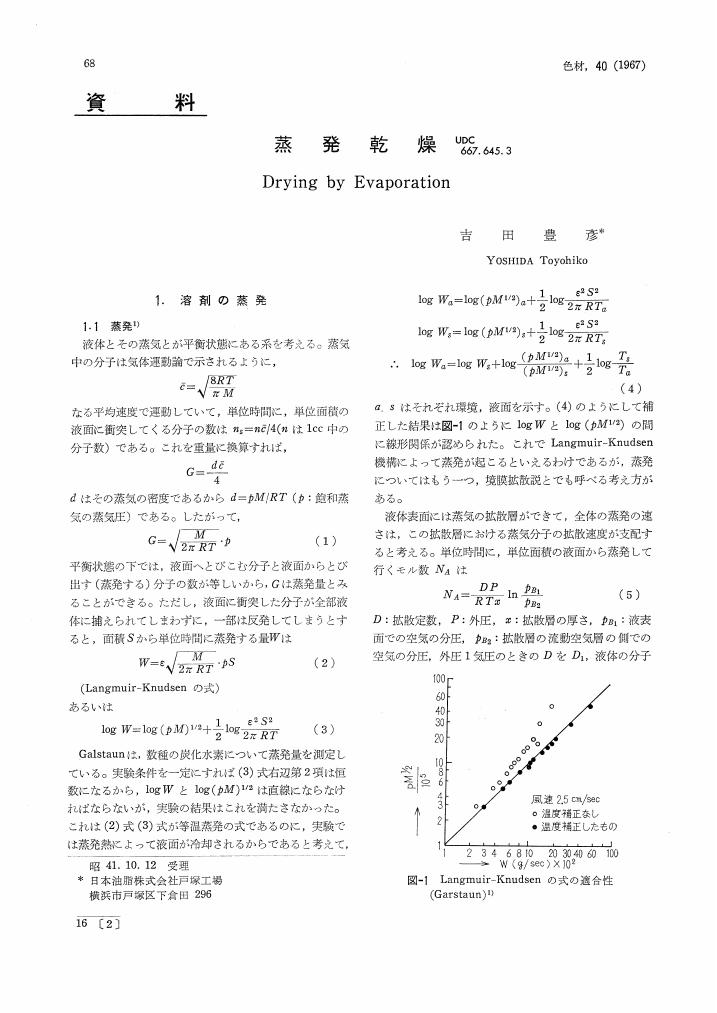

2 0 0 0 OA 蒸発乾燥

- 著者

- 吉田 豊彦

- 出版者

- 一般社団法人 色材協会

- 雑誌

- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.68-74, 1967-02-28 (Released:2012-11-20)

- 参考文献数

- 12

2 0 0 0 OA 神経接続技術の現状と未来

- 著者

- 鈴木 隆文

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.15-20, 2004-01-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 古典的補体経路の起源―コラーゲンをもつレクチンの分子進化

- 著者

- 藤田 禎三

- 出版者

- 金原一郎記念医学医療振興財団

- 巻号頁・発行日

- pp.514-515, 2006-10-15

免疫系の機能を簡潔にいい表すと,異物(非自己)を識別する能力とそれを排除する能力である。高等動物における免疫系は,初期感染防御において重要な働きをする自然免疫(innate immunity)と,特異的な認識機構とその記憶に特徴をもつ獲得免疫(acquired immunity)に分けることができる。 抗体やリンパ球や主要組織適合性遺伝子複合体(MHC)などの獲得免疫の基本形と補体古典的経路は,サメやエイに代表される軟骨魚類で完成したと考えられている。最も原始的な脊椎動物の円口類(ヤツメウナギなど)と多くの無脊椎動物には獲得免疫は存在せず,パターン認識分子が自己と非自己を識別し,自然免疫に機能していると考えられる。一方,補体蛋白の中で最も重要な働きをするC3は,最近サンゴやカブトガニなどの種々の無脊椎動物で発見されており,補体の起源は,当初考えられていたよりかなり古いことが推定される。原索動物のマボヤにおいてはレクチンを認識分子として機能するレクチン経路の原型の存在が確認されている。この原型をもとに,遺伝子重複とエクソンシャフリングなどを重ね,哺乳類に存在するレクチン経路や古典的経路に進化したものと思われる。補体系の活性化に働くマンノース結合レクチン(mannose-binding lectin;MBL)とフィコリンは,自然免疫において生体に侵入した病原体を非自己と認識するパターン認識分子である。そして,MBLとフィコリンはコラーゲン構造をもち,獲得免疫で働く補体古典的経路のC1q分子とは類縁関係にあると考えられている1)。

2 0 0 0 OA 状態動詞の進行形の用法

- 著者

- 都築 郷実

- 雑誌

- 甲南女子大学研究紀要. I = Konan Women's University studies. I (ISSN:24345555)

- 巻号頁・発行日

- no.57, pp.41-54, 2021-03-18

2 0 0 0 OA 人の手の機能理解に基づいた多様な把持を可能とするロボットハンドの開発

本研究は,人の手と同様に多様な把持と操作が可能な多指ハンドの実現を将来目標に据え,安易な人の手の外観の模倣ではなく,人の把持動作の詳細な観察や内在筋と外在筋を有する人の手の筋骨格構造の本質的理解に基づき,様々な形状の物体のピッキングが可能な二指ハンド機構を開発した.人のピッキング動作の観察から,重量物等の「つかみ」と小物の「つまみ」加え,薄物の「すくい」が必要であることを見出した.開発したハンドは,この3つの把持様式を可能とする5節・4節複合リンク機構を有する2自由度示指と5節1自由度劣駆動の拇指から構成される二指ハンドである.

2 0 0 0 OA 超心理現象に対する現場の研究感覚

- 著者

- 小久保 秀之

- 出版者

- 日本トランスパーソナル心理学/精神医学会

- 雑誌

- トランスパーソナル心理学/精神医学 (ISSN:13454501)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.15-27, 2011 (Released:2019-08-26)

- 被引用文献数

- 1

現代超心理学の問題点と可能性を、現場の研究感 覚を中心に自然科学の観点から検討した。まず、超 心理学の観測理論を取り上げ、生命現象の側面から の検討が不足していることを指摘した。次に、筆者 のヒーリングの実験から、気・サイの大きさは物理 量の比の自然対数で表せることを述べ、超能力が現 代物理学で取り扱い可能な現象であることを指摘し た。また、研究者が時間感覚や研究感覚を変えれば、 新たな研究のアイデアが得られるだろうと述べた。 特に超心理現象を自然現象と考えるのが有望と指摘 した。

2 0 0 0 在特会とは「在日特権を許さない市民の会」の略称です!

- 著者

- 桜井誠著 西村幸祐インタビュー

- 出版者

- 青林堂

- 巻号頁・発行日

- 2013