2 0 0 0 OA 第1章 我が国における EBPM の取組

- 著者

- 小池拓自

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- EBPM(証拠に基づく政策形成)の取組と課題:総合調査報告書

- 巻号頁・発行日

- 2020-03

2 0 0 0 OA 米国リハビリテーションの現状と将来

- 著者

- 吉田 清和

- 出版者

- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine

- 雑誌

- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.9, pp.548-556, 2002-09-18 (Released:2009-10-28)

- 参考文献数

- 2

2 0 0 0 琉球諸語発音からの発見

- 著者

- 岡崎 威生

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会研究会資料 知識ベースシステム研究会 123回 (2021/8) (ISSN:24364592)

- 巻号頁・発行日

- pp.08, 2021-08-20 (Released:2021-08-20)

2 0 0 0 OA わが国における近代の河川舟運(Ⅰ) ―利根川, 淀川を中心に―

- 著者

- 松浦 茂樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本治山治水協会

- 雑誌

- 水利科学 (ISSN:00394858)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.5, pp.31-49, 1995-12-01 (Released:2019-03-31)

- 参考文献数

- 12

2 0 0 0 OA 大学入試センター試験「情報関係基礎」の問題分類と高等学校共通教科情報科との対応

- 著者

- 中野 由章 中山 泰一 筧 捷彦 萩谷 昌己 久野 靖 角田 博保 辰己 丈夫

- 雑誌

- 情報教育シンポジウム論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, pp.100-105, 2021-08-21

高等学校共通教科情報科は,2025 年度大学入学共通テストから出題されることが大学入試センターと文部科学省から発表されている.しかし,その検討素材としては,大学入試センターが 2020 年に示した試作問題(検討用イメージ)と 2021 年に公開したサンプル問題しかない.そこで,2022 年度から高等学校で始まる「情報Ⅰ」の授業内容の構築に資するべく,1997 年度大学入試センター試験から出題されている「情報関係基礎」の問題を分類し,高等学校共通教科情報科との対応を試みた.

- 著者

- Bera Subhankar Katsushi Yamaguchi Shuji Shigenobu Koh Aoki

- 出版者

- Japanese Society for Plant Biotechnology

- 雑誌

- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.187-196, 2021-06-25 (Released:2021-06-25)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 8

Parasitic plants exchange various types of RNAs with their host plants, including mRNA, and small non-coding RNA. Among small non-coding RNAs, miRNA production is known to be induced at the haustorial interface. The induced miRNAs transfer to the host plant and activate secondary siRNA production to silence target genes in the host. In addition to interfacial transfer, long-distance movement of the small RNAs has also been known to mediate signaling and regulate biological processes. In this study, we tested the long-distance movement of trans-species small RNAs in a parasitic-plant complex. Small RNA-Seq was performed using a complex of a stem parasitic plant, Cuscuta campestris, and a host, Arabidopsis thaliana. In the host plant’s parasitized stem, genes involved in the production of secondary siRNA, AtSGS3 and AtRDR6, were upregulated, and 22-nt small RNA was enriched concomitantly, suggesting the activation of secondary siRNA production. Stem-loop RT-PCR and subsequent sequencing experimentally confirmed the mobility of the small RNAs. Trans-species mobile small RNAs were detected in the parasitic interface and also in distant organs. To clarify the mode of long-distance translocation, we examined whether C. campestris-derived small RNA moves long distances in A. thaliana sgs3 and rdr6 mutants or not. Mobility of C. campestris-derived small RNA in sgs3 and rdr6 mutants suggested the occurrence of direct long-distance transport without secondary siRNA production in the recipient plant.

2 0 0 0 OA 三重県安濃川の魚類相

- 著者

- 新田 恭大 向井 貴彦 淀 太我 吉岡 基 NITTA Yasutomo MUKAI Takahiko YODO Taiga YOSHIOKA Motoi

- 出版者

- 三重大学大学院生物資源学研究科

- 雑誌

- 三重大学大学院生物資源学研究科紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.45-64, 2014-03-01

The fish fauna of the Ano River in Mie Prefecture, central Japan, was surveyed between May 2013 and August 2013. A total of 1242 individuals of 38 species belonging to 15 families were collected from 13 stations and 3 species belonging to 3 families were visually confirmed. Six species, Dasyatis akajei, Opsariichthys uncirostris uncirostris, Microphis(Oostethus)brachyurus brachyurus, Plectorhinchus cinctus, Kuhlia marginata, Rhinogobius sp. BF, Rhinogobiussp. OM were newly added to the fish fauna of the Ano River. Six alien species were collected and seven species of threatened fishes in red list of Ministry of Environment Japan or in red databook of Mie Prefecture, such as Cottus reinii were collected. Two of these alien species, Micropterus salmoides and Lepomis macrochirus macrochirus were designated “Invasive Alien Species” by Invasive Alien Species Act (Law of Japan). Other four species, Acheilognathus rhombeus, Opsariichthys uncirostris uncirostris, Rhinogobius sp. OM, and Tachysurus nudiceps were domestic alien speceies and the former three species were evidently introduced from Lake Biwa basin. It seemed that a dam(1.8m in hight) which constructed in the middle leach of the river disturb diadromous migration. Control of alien species and improvement of the fish way on the dam are necessary to conserve fish biodiversity in the Ano River.

- 著者

- Jackie Lou TAGUBASE Shigeaki UENO Yumiko YOSHIE Tetsuya ARAKI

- 出版者

- Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers

- 雑誌

- 日本冷凍空調学会論文集 (ISSN:13444905)

- 巻号頁・発行日

- pp.16-17NR_OA, (Released:2016-08-31)

- 参考文献数

- 26

The effect of freezing, and iced and hot water thawing on the quality of durian pulp was investigated. Mature durian pulp was removed with seeds, vacuum-packed, and frozen at -20°C. Thawing in iced water (~0°C) and hot water (~90°C) was then applied and the quality of the pulp was assessed based on physicochemical properties (pH, moisture content, soluble solids concentration (SSC), color, sugar content (sucrose, glucose, and fructose), and organic acid content (succinic acid and citric acid ), texture and smell profile. Overall, the freezing and thawing conditions, particularly the hot water thawing, posed an effect to the moisture content, color, and smell profile of the durian pulp. A significant increase in the moisture content, as well as a decrease in the color brightness was observed. Furthermore, the hot water-thawing process also induced slight variation to the smell attribute and strength of the entirety of smell. Although the sugar content significantly decreased after freezing and thawing, it was only affected by the freezing process but not by the thawing conditions. No significant variations were noted in the pH, SSC, organic acids and texture of the frozen durian pulp.

2 0 0 0 OA 近赤外分光画像計測法による血中ヘモグロビン濃度の無侵襲測定

- 著者

- 小澤 利行 浅野 薫 沼田 成弘 蓮井 康嗣 高地 泰浩 石原 謙

- 出版者

- 公益社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- 生体医工学 (ISSN:1347443X)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.93-102, 2005 (Released:2007-01-19)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 2

We have developed a new noninvasive method for measuring hemoglobin concentration called the “near-infrared spectroscopic imaging method.” This method is based on Lambert-Beer's law and on estimating the path length of light transmitted in a blood vessel using the analysis of near-infrared optical images that visualize peripheral blood vessels in the human finger. To investigate the validity of this method, basic studies were conducted using a prototype device, finger phantoms and a human finger. The experimental results of these basic studies were consistent with a theoretical equation derived from a simple light transmission model under the assumption that the cross-sectional shape of a blood vessel is completely circular. As the result, our noninvasive method was shown to be valid. To apply this method to human fingers, reproducibility and correlation tests were conducted on volunteers. Reproducibility (CV %) with five volunteers was less than 3.5%. Good correlation was obtained between predicted hemoglobin concentrations using this method and reference values obtained by the SLS hemoglobin method using an automated blood cell counter (r=0.86, n=54). These results on volunteers suggest that our noninvasive method can be applied to human fingers. As our method has the advantage of not requiring blood sampling, we will evaluate the usefulness of this noninvasive method for anemia screening.

2 0 0 0 OA ミカヅキモの走光性に関わる粘液分泌機構について

- 著者

- 中 秀平 金子 康子 松島 久

- 出版者

- 日本植物生理学会

- 雑誌

- 日本植物生理学会年会およびシンポジウム 講演要旨集 日本植物生理学会2003年度年会および第43回シンポジウム講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.590, 2003-03-27 (Released:2004-02-24)

埼玉大学周辺から単離した数種のミカヅキモを寒天培地上で培養したところ、増殖に伴い著しく移動する種と、1ヶ所で塊として増殖する種に分かれた。著しく移動する種はいずれも細胞外への粘液分泌に方向性があるなどの特徴が見られた。移動の著しい種であったClosterium acerosumを用い、走光性により寒天培地上を一方向に移動する際の粘液分泌と細胞内構造の変化を観察することを目的とした。寒天培地上にミカヅキモを1個体置き、7日間16時間明期、8時間暗期下で培養した。この時、ミカヅキモは約20細胞に増え、様々な方向へ移動していた。ここで、1方向からのみ光を当てると、ミカヅキモは走光性を示し、光の方向へ移動した。走光性により一方向へ移動しているミカヅキモの粘液分泌、ゴルジ体、液胞等の細胞内構造の局在と変動を明らかにするために、細胞の方向性を維持したまま、カルコフロール、キナクリン、DiOC6ニュートラルレッドなどで染色し、蛍光顕微鏡、光学顕微鏡を用いて観察した。粘液は進行方向に対し後方に向かって勢いよく噴出しており、前方では明らかに分泌量が少なかった。さらに寒天培地上で、走光性の方向を維持したまま化学固定した試料を樹脂包埋し、切片を作成した。この切片上で過ヨウ素酸‐ヘキサミン銀法により多糖成分を染色し、透過電子顕微鏡を用いて粘液の分泌過程の観察を行った。

2 0 0 0 OA 「〓苡仁の治疣処方」追補

- 著者

- 小山 誠次

- 出版者

- 社団法人日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋醫學雜誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.49-52, 1997-07-20

『日本東洋医学雑誌』第47巻第1号に筆者の論文「〓苡仁の治疣処方」が掲載された。今回, その論文の内容を追補しうる文献を見出したので報告する。山脇東洋著『養寿院山脇先生方函』には, 「肬ヲ理スル方 〓苡仁五銭 右一味, 水三合ヲ以テ煮テ一合ヲ取り, 或ハ服シ, 或ハ洗フ。(原文漢文)」とあり, 山脇東洋が〓苡仁を民間薬的に茯の治療として使用していたことが明白である。本書の成立年は全く不明であるが, 治療年代は山脇東洋の没年(宝暦十二年)より以前であることは論を俟たない。この記事は『大和本草』中の〓苡仁の治茯記事より遥かに確実である。また, 〓苡仁の治茯処方を最初に記載した『名家方選』は, 山田元倫が10歳代後半から秘かに諸家の諸名方を盗掠し, 纂集した書であり, 山田元倫の名は諸文献によれば惟亨となっているが, 『名家方選』自叙には維亨とあり, 『黴瘡約言』には惟亨とあるので, 始めは維亨だったかもしれない。

2 0 0 0 薬物効果のループ:西ハンガリーにおける臨床試験の現場から

- 著者

- モハーチ ゲルゲイ

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.4, pp.614-631, 2017

臨床試験(治験)は、開発中の医薬品などを病人や健常者に投与し、新薬の安全性と効率性を評価する仕組みである。実薬と偽薬を比べる実験の場である一方で、病気を患っている人びとの苦痛を和らげるという臨床実践でもある。本稿では、ハンガリー西部にある小規模臨床試験センター(DRC)の事例を取り上げ、製薬をめぐる実験的状況に焦点を当てることで、もの・身体・世界を生成していく関係性の特徴を明らかにしていく。DRCは、1990年代前半に行われた市場開放以降、糖尿病と骨粗しょう症に関する研究と治療を中心に、外資系製薬企業と周辺の地方病院のネット ワークを徐々に拡大してきた研究病院である。そこで行われている臨床試験においては、新薬の効果によって実行(enact)される化学物質と身体と社会の間の三つのループが生成されている。まず、臨床試験の土台となる二重盲検法と無作為化法の実験的設定にしたがう実薬と偽薬のループが、新薬の効果を統計データとして生み出していくという過程がある(方法のループ)。次に、このデータがDRCと周辺の外来医院との連携を促す中で、薬を対象とする実験と、治療を受ける集団は組織化の中でループしていくことになる(組織化のループ)。さらに、多くの被験者の家族から血液サンプルを採集・保管するバイオバンク事業では、いわゆる「実験社会」における政治性を伴った治療と予防の相互構成が見えてくる(政治のループ)。本稿では、これらの三つのループを踏まえ、メイ・ツァンが人類学に導入した「世界化(worlding)」という概念を用いながら、医薬化に対する政治経済学的な批判を、薬物代謝の効果として捉え直すことを試みる。実験と治療の間の絶え間ないループを通じて新たな治療薬が誕生する過程に焦点を絞り、自然と文化の二項対立に対する批判的研究の視点から医療人類学への貢献を図る。

- 著者

- 中尾 世治 池邉 智基 末野 孝典 平山 草太

- 出版者

- 南山大学人類学研究所

- 雑誌

- 年報人類学研究 = Annual papers of the Anthropological Institute, Nanzan University (ISSN:24349429)

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.51-72, 2020

2 0 0 0 IR 近代日本における"母乳育児"概念の分析

- 著者

- 桑畑 洋一郎

- 出版者

- 山口大学人文学部異文化交流研究施設

- 雑誌

- 異文化研究 = Journal of cross-cultural studies (ISSN:18819281)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.36-49, 2020

本研究は、国立国会図書館のデジタルコレクションに所収されている、"母乳育児"に関する明治・大正期の資料への分析を元に、近代日本において"母乳育児"概念がいかなるもので、いかなる機能を有していたのかを考察するものである。分析の結果、近代日本における"母乳育児"概念は、"母乳育児"を自然なものと位置付け義務化するものであり、子の栄養面と情緒面の成長促進を根拠に"母乳育児"を推奨するものであった。さらに、遺伝的特質も含めた母の性質が母乳を通じて子に伝達されることを説き、ゆえに母と家族の自己管理の徹底を要求するものでもあった。こうした近代日本の"母乳育児"概念は、家族内衛生を国家衛生の基盤と位置付ける論理や優生思想と同根であり、この点において、明治・大正期の"母乳育児"概念は、個々の親が行う育児のレベルを超えて国家の繁栄と結び付けられるものであった。

2 0 0 0 OA 異なる入浴様式による加齢臭の除去・抑制効果

- 著者

- 西村 直記 岩瀬 敏 菅屋 潤壹 河原 ゆう子

- 出版者

- 日本生気象学会

- 雑誌

- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.107-115, 2013 (Released:2013-08-01)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 3

本研究は,身体を擦ることなく 2-ノネナールや皮膚の汚れを除去し,入浴後の加齢臭の発生を効果的に抑制できる入浴様式について,マイクロバブル浴,さら湯浴およびシャワー浴の 3 条件で比較・検討した.8 名の健常男性(40~44 歳)に,10 分間のマイクロバブル浴またはさら湯浴,5 分間のシャワー浴のいずれかをそれぞれ日を変えて行わせ,入浴前後の 2-ノネナール,皮脂量および皮膚の汚れの除去率と入浴後の 2-ノネナールの発生率を比較した.水温はいずれも 38℃に設定した.いずれの入浴様式においても,入浴前と比較して入浴 30 分後の 2-ノネナール濃度は減少したが,それはマイクロバブル浴が最も高かった.また,マイクロバブル浴では,入浴 3 時間後においても 2-ノネナールの発生を防止することができたものの,さら湯浴(P<0.05)とシャワー浴では 2-ノネナールが発生することが明らかとなった.以上の結果から,加齢臭を効果的に除去するとともに,入浴後の加齢臭の発生を長時間に亘って防止できる入浴様式としては,マイクロバブル浴が最も効果的であることが明らかとなった.

2 0 0 0 渤海王国の社会と国家 : 在地社会有力者層の検討を中心に

2 0 0 0 IR 介護保険施設職員の就労状況調査(第2報)就労継続群と非継続群の比較検討

- 著者

- 畔上 一代 百瀬 ちどり 丸山 順子 村山 くみ 清沢 京子

- 出版者

- 松本短期大学

- 雑誌

- 松本短期大学研究紀要 (ISSN:09107746)

- 巻号頁・発行日

- no.30, pp.29-34, 2020-03-31

本研究は、介護保険施設職員の就労状況を多面的に調査し、福祉・介護分野の就労環境の見直しに関する示唆を得ることを目的とした。A 県内の介護保険施設3 ヶ所の直接利用者と関わる職員の就労状況や生活状況について、バーンアウト尺度、主観的健康感、生活状況と自己評価式うつ尺度(SDS)及びソーシャルサポート尺度を用いて調査した。現在の職場に対する継続意向により、「継続群」「非継続群」の2 群に分けて分析した結果、以下4 点が明らかになった。①職場の人的環境としての人間関係の中でも上司からのサポート不足は、就労継続意向に影響を及ぼす要因の一つであるといえる。②継続群、非継続群ともに抑うつ傾向の得点は高く、介護保険施設の職員は慢性的に疲弊しており、人員増加は急務である。特に、上司となる人材育成、すなわち、介護現場で介護人材を育てる職員の育成も必要であるといえる。

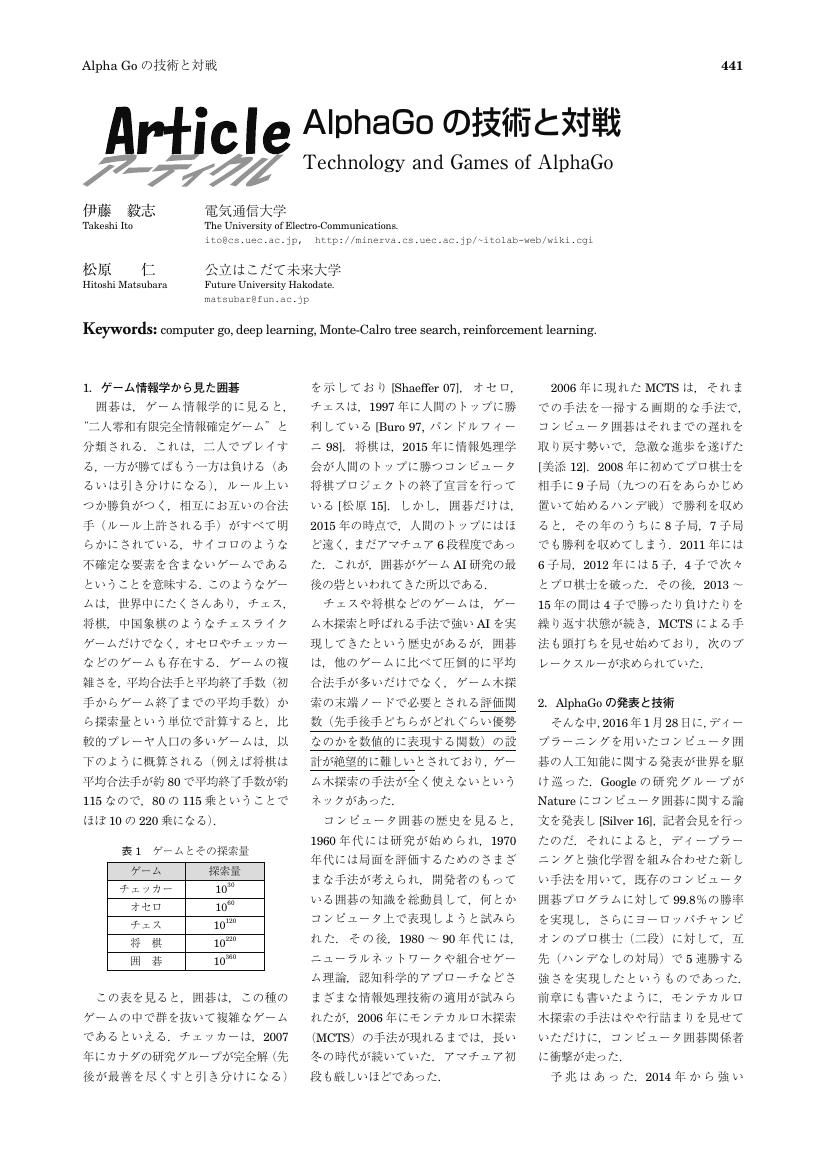

2 0 0 0 OA AlphaGo の技術と対戦

- 著者

- 伊藤 毅志 松原 仁

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.441-443, 2016-05-01 (Released:2020-09-29)

要旨:本論の目的は,精神科デイケアを利用するクライエントを対象に,Well-being(以下,幸福)を促進する作業への関わりの状態を測定できるポジティブ作業の等化評価(以下,EAPO)を活用し,臨床有用性を検討することだった.方法は,クライエントにEAPOを用いて評価を行い,介入は評価結果を参考にしながら幸福を促進する作業の学習機会を提供して支援した.その結果,クライエントは幸福を促進する作業への関わりが徐々に良好な状態となり,社会参加への制約が軽減された.EAPOは,幸福を促進する作業に根ざした実践で,作業療法士のリーズニングを補助し,多職種連携を円滑にする有用なツールであった.