2 0 0 0 Friday = フライデー

- 出版者

- 講談社

- 巻号頁・発行日

- 0000

- 著者

- 細矢 哲康 森戸 亮行 山本 淳

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

- 雑誌

- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.4, pp.177-189, 2019 (Released:2019-09-02)

- 参考文献数

- 158

2 0 0 0 OA 沖縄県初期県政の一考察 : 初代県令鍋島直彬の士族対策を中心として

- 著者

- 後藤 新

- 出版者

- 武蔵野大学法学会

- 雑誌

- 武蔵野法学 = Journal of law and political science (ISSN:21898243)

- 巻号頁・発行日

- no.5-6, pp.173-210, 2016-12-24

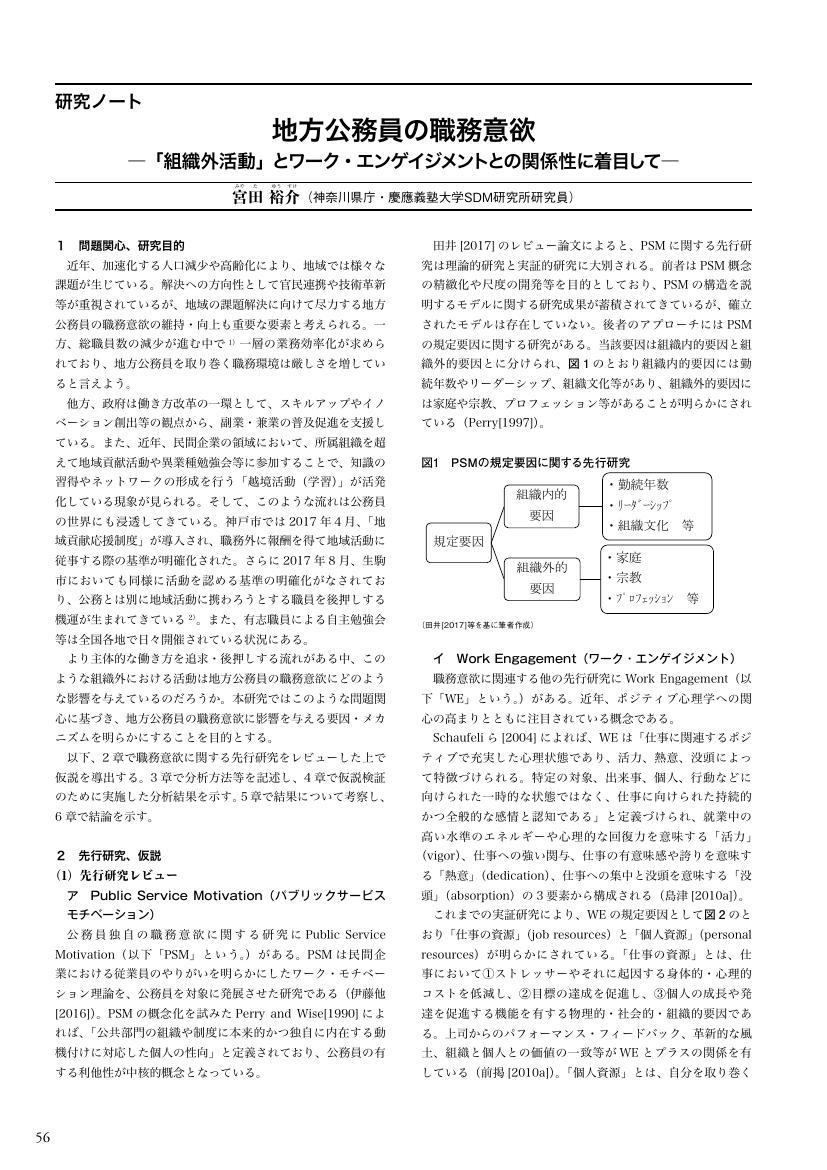

2 0 0 0 OA 地方公務員の職務意欲 「組織外活動」とワーク・エンゲイジメントとの関係性に着目して

- 著者

- 宮田 裕介

- 出版者

- 自治体学会

- 雑誌

- 自治体学 (ISSN:24358169)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.56-60, 2019 (Released:2020-12-14)

2 0 0 0 IR ラテンアメリカ文学におけるシュルレアリスムの形象化をめぐって(2)

- 著者

- 井尻 直志

- 出版者

- 関西外国語大学

- 雑誌

- 研究論集 (ISSN:03881067)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, pp.57-73, 2006-03

2 0 0 0 IR 精神障がい者セルフヘルプ・グループの活動発展条件に関する研究

- 著者

- 谷本 千恵 長谷川 雅美

- 出版者

- 金沢大学つるま保健学会 = the Tsuruma Health Science Society, Kanazawa University

- 雑誌

- 金沢大学つるま保健学会誌 (ISSN:13468502)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.1-10, 2009

本研究の目的は、我が国の精神障がい者のセルフヘルプ・グループの活動の実態と活動上の課題ならびに活動が発展するための条件を明らかにすることである。全国の精神障害者のセルフヘルプグループ579団体のリーダーに自己記入式質問紙を郵送し活動状況について尋ねた。有効回答である112グループのリーダーの半数が自分たちのグループは発展していないと考えていた。また活動が発展しているセルフヘルプ・グループのリーダー8名に対し半構造的インタビューを実施し、質的記述的に分析した。分析の結果、セルフヘルプ・グループが発展するための条件は、【リーダーシップ能力】、【メンバーの参加意欲】、【(グループ)運営技術】、【(専門職の)必要に応じた継続的支援】、【社会資源】の5つのカテゴリーに分類された。 精神障がい者は疾患の特徴や若年での発症、長期入院による社会経験の不足などから対人関係の持ちにくさや社会生活技能の不足などの課題を抱えており、リーダーシップ能力や積極的な参加、仲間意識、協調性などが阻害されている可能性がある。したがって、当事者のみでセルフヘルプ・グループを効果的に運営することは大変困難であり、専門職の支援が不可欠である。専門職は必要に応じた継続的な支援を行い、当事者の主体性を尊重し、人として対等の関係性の中で当事者が徐々に自信をつけ、自律していけるように見守ることが必要である。 Purpose : The aim of this paper is to identify characteristics of the current activities that self-help groups for individuals with mental illness are involved in. We also attempt to identify requirements for the successful management of self-helpgroups for individuals with mental illness. Method : Stage one of this study assessed the actual condition of self-help groups for individuals with mental illness in Japan. An anonymous questionnaire was mailed to 579 leaders of self-help groups for individuals with mental illness, and validresponses were obtained from 112 individuals. The period of investigation was from August 2006 to February 2007. We defined the groups led by individuals withmental illness as self-help groups ; other group types were defined collectively as support groups. In Stage two of the study a qualitative descriptive design wasused. Participants were 8 leaders of 5 self-help groups. Semi-structured interviews were conducted after consent was obtained. The data collection period was fromJuly to September 2007. Result and Discussion : Stage 1 : A total of 62.5% of the groups studied were self-help groups. Approximately 60% of self-help groups were associated with health care professionals. The main purpose of the groups was friendship and their main activities were recreation and outings. A few of the groups engaged in social action for advocacy. More than half of self-help group leaders reported thinking that their groups were not successful because of a shortage of new members. Group leaders thought that the requirements for successful self-help groups included such elements as professional and administrative support, positive attitudes and mutual support among members, adequate funding, space for meetings, support for the leader, and effective group management. Stage 2 : Five categories emerged from data analysis : long-term support for needs, leadership ability, positive attendance, group management skill, social support. Characteristic problems of individuals with mental illness include poor interpersonal relationships, difficulties in coping with routine living, lack of consciousness of their disease, and poor adaptability to environmental change. Such characteristics can inhibit leaders from exhibiting leadership behaviors or prevent individuals from participating in group activities through active collaboration with others. It seems that creating successful self-help groups is difficult for members because of the characteristics of disease and disability. Therefore, professional support is indispensable. Conclusion : The present research suggests that continuing equal relationships as individuals and long term support for needs are very important when professionals support a self-help group. In addition, opportunities to promote autonomy in deference to the independence of the individuals concerned and knowledge as well as indirect technical support were important.

2 0 0 0 OA 藩政時代における筑紫平野の地域治水に関する研究(1):佐賀平野における地域治水について

- 著者

- 岸原 信義

- 出版者

- 低平地研究会 佐賀大学低平地沿岸海域研究センター

- 雑誌

- 低平地研究 / 佐賀大学低平地防災研究センター編 (ISSN:09179445)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.19-26, 2016-05

2 0 0 0 OA 疲労とストレス(<特集>疲労とストレス)

- 著者

- 南谷 晴之

- 出版者

- バイオメカニズム学会

- 雑誌

- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.58-64, 1997-05-01 (Released:2016-11-01)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 7 5

2 0 0 0 IR 河合塾の東京進出 : 「東大入試オープン」と駒場校の創設

- 著者

- 三上 敦史

- 出版者

- 北海道教育大学

- 雑誌

- 北海道教育大学紀要. 教育科学編 (ISSN:13442554)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.247-259, 2014-02

2 0 0 0 OA 真正性の水準と「顔」の倫理 : 二重社会論に向けて

- 著者

- 小田 亮

- 雑誌

- グローカリゼーションと共同性

- 巻号頁・発行日

- pp.247-276, 2010-03

2 0 0 0 OA 帰宅困難者対策の現状と課題 : 東日本大震災を教訓として

- 著者

- 山下修弘

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.842, 2021-03

2 0 0 0 OA 日本船舶信号法発光信号について

- 著者

- 谷 初蔵 屋代 勉

- 出版者

- 公益社団法人 日本航海学会

- 雑誌

- 日本航海学会論文集 (ISSN:03887405)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, pp.17-25, 1974-07-31 (Released:2017-01-15)

It is generally recognized that the oportunities to use such conventional methods of communication as Flashing Light Signalling, signalling by Hand-flags etc. have decreased in recent years, while more modern means of radio communication have been playing the leading role on board. Turning our eyes to the actual situations in this country, we can find that application of radio telephone is so extensive that there seems no room left for use of Flashing Light Signalling which is taken up as the main subject of this paper. As is well known, the radiotelephone service, called Senpaku Denwa, established by NTT (Nippon Telegram and Telephone Public Corporation) has its service area covering practically all of the coastal Waters of Japan. Various radio communication networks, including those belonging to the VHF radiotelephone in the International Maritime Mobile Service, the Maritime Safety Agency and the fishing industry, are fulfilling their functions effectively, and their further improvements are expected. In such a situation, it will be necessary to reconsider the traditional method of Flashing Light Signalling in Japan. The aim of this paper is 1. to show the results of our analysis on the current practices of F.L.S. in Japan, 2. and to propose some countermeasures which is considered to give the best solution for the existing circumstances.

- 著者

- Seiya Kawano Koichiro Yoshino Satoshi Nakamura

- 出版者

- The Japanese Society for Artificial Intelligence

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.E-KC9_1-14, 2021-07-01 (Released:2021-07-01)

- 参考文献数

- 48

Building a controllable neural conversation model (NCM) is an important task. In this paper, we focus on controlling the responses of NCMs using dialogue act labels of responses as conditions. We introduce a reinforcement learning framework involving adversarial learning for conditional response generation. Our proposed method has a new label-aware objective that encourages the generation of discriminative responses by the given dialogue act label while maintaining the naturalness of the generated responses. We compared the proposed method with conventional methods that generate conditional responses. The experimental results showed that our proposed method has higher controllability conditioned by the dialogue acts even though it has higher or comparable naturalness to the conventional models.

2 0 0 0 日本におけるウイスキー製造の現状と将来

- 著者

- 三鍋 昌春

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.7, pp.466-474, 2001

日本初の国産ウイスキ-はスコッチウイスキーを範として始まった。その後日本人の味覚にあったウイスキーを追求するようになり, 製造方法に独自の手法が採り入れられるようになった。ウイスキ-の製造方法はすでに周知のとおりであるが, 国産ウイスキーの品質の特徴が製造工程のどの段階のどのようなメカニズムによるものなのか興味深いところである。<BR>本稿ではウイスキーの製造方法に造詣の深い筆者に, 国産ウイスキ-が生まれた経緯と国産ウイスキーの製造方法を解説していただいた。また, 日本におけるウイスキーの将来についても言及していただいた。

2 0 0 0 OA 飲酒行動に関する心理学的研究II : 職業別分析を通して

本研究では飲酒行動に関する心理学的研究として飲酒の実態や動機、飲酒習慣、飲酒行動に対する認知、評価の側面から質問紙調査が作成され、沖縄県内在住成人男性740人と、大学生71人計811人を対象として1983年2月〜5月に調査が実施された。その結果に基づいて本報告では職業間比較を中心に分析が行なわれた。その主な結果は次のとおりである。1)飲酒の実態 (1)全体的に好まれている酒として「泡盛」、「ビール」、「ウイスキー」に集中しているが、「泡盛」はとくに農業に、「ビール」は商業に、「ウイスキー」はサービス業に好む者が多い。「飲む機会の多い酒」や「量的に多く飲んでいる酒」に関してもほぼ類似の傾向を示している。(2)自宅外での飲酒頻度はどの職業も「月に1・2回」の回答が量も多いが全般的に職業上人間関係を重視する建設業やサービス業においては自宅外での飲酒頻度がやヽ高くなっている。(3)一方、自宅での飲酒頻度に関しては「月に1・2回」と「月に10回以上」の回答が高率になっているが、農業と会社員は後者の回答に、それ以外の職業は前者の回答に傾斜している。(4)飲酒場所としてはどの職業も「知人・友人宅」が選択されることが多いが、とりわけ農業と建設業にその傾向が強い。他の職業ではその他に「大衆酒場」や「バー・キャバレー」等にまで広く及んでいる。(5)飲酒時はどの職業においても集団飲酒の形態をとっているが、公務員と大学生を除く他の職業では比較的少人数で飲む傾向があり、なかでも農業がその傾向を強く示している。(6)飲酒時のコミュニケーションの内容はどの職業でも自分の仕事を中心にした身辺的な話題をとりあげる傾向が強い。(7)飲酒時に選択される料理には全体的に「琉球料理」と「和食」があげられるが、農業と建設業の場合とくに「琉球料理」に傾斜している。(8)飲酒時に適した音楽としては大学生を除いてどの職業も「演歌」や「琉球民謡」を選択する傾向が強い。なかでも農業の「琉球民謡」の選択率の高さが目につく。2)飲酒動機と飲酒習慣(1)初飲時の飲酒理由としては、対人的理由が顕著であるが、建設業、会社員では「つき会いで仕方なく」という消極的理由を、公務員、サービス業は、「人間関係をより良くするため」という積極的理由を選択している。(2)現在の飲酒理由としては、対人的理由の選択が減少し、「ストレス解消」という個人的飲酒理由が増加している。特に公務員、建設業において高率で選択されている。また農業において、「健康によい」という飲酒理由の選択が見られる。しかし、商業、建設業、農業、現在でも「つき会いで仕方なく」という理由を選択している。(3)農業、建設業、公務員、会社員は、「PM7:00 〜PM10:00」の飲酒時間帯を有し、商業、大学生、サービス業は、10時以後の飲酒時間帯を特徴としている。(4)飲酒時間幅では、公務員、大学生、建設業において、「3時間以上」の選択率が高く、農業は、自宅で酒を飲むことが多いということから、「1時間〜2時間」の幅を選択している。(5)農業、建設業、公務員は、軽い酒を「食前に飲む」、強い酒は「食後に飲む」という適切な飲酒習慣を示している。(6)外出飲酒では、職業柄、公務員、会社員は、「職場から直行することが多く」、肉体的労働を主とする農業、建設業は「帰宅後出直す」と回答している。(7)「宴会や会合での飲酒機会」は、公務員、会社員、サービス業などのサラリーマンに多く、建設業や大学生において少ない。まに「職場の集まり」であることを示している。(8)や会合の席においても、公務員、会社員、大学生は、「酔うぐらい飲む」と回答しており、「友人との親睦会」で久々に飲む、商業、建設業、サービス業は「酔わないようにさしひかえる」と回答している。(9)飲酒のもたらす個人的結果として、飲酒量の多いと思われる公務員、建設業、サービス業、会社員は「2日酔い」が多いと回答している。(10)酒によるトラブルは、2日酔いで仕事まで気軽に休める農業、建設業は「家族とのトラブル」を挙げ、職場の集まりでよく飲む会社員、サービス業、公務員は「仕事仲間とのトラブル」と回答している。3)飲酒行動に対する認知及び評価(1)すべての職業の人々と大学生は、日常生活において酒の必要性を「ある方がよい」と積極的に認知している。その中で、サービス業、公務員、商業等は他の職業に比べ酒の必要性の認知が相対的に強い。また、公務員、サービス業は他の職業に比べ、酒は生活に役立つと若干強く認知している。(2)気楽に酒の飲める場所として、農業は「自宅・親戚宅」、「友人宅」の私的場所を挙げている。また、商業やサービス業は他の職業に比べ、「バー・キャバレー」や「大衆酒場」等の共有的な場所を挙げる傾向が見られる。(3)酒の持つ最大の利点として、サービス業、建設業、農業は他の職業に比べ「つき合いをよくする」と認知している。反面、商業、会社員、公務員は他の職業に比べ「ストレス解消に役立つ」と若干強く認知している。(4)飲酒人口は増加傾向にあると認知され、特に会社員、サービス業はその傾向が高い。(5)認知された飲酒人口の増加に呼応して、飲酒にともなうトラブルも増加してきていると認知されている。商業や建設業は「かなり増加している」と回答し、サービス業、公務員は「いくらか増加している」と答えている。(6)飲酒者に対する社会の評価の予測として、飲酒量の多い公務員、建設業は「大目に見ている」と回答し、大学生、サービス業は「ルーズである」ときびしい評価を下している。

2 0 0 0 OA 安全性速報からみた医薬品リスク管理に関する研究

- 著者

- 中本 朱香 三宅 真二

- 出版者

- 一般社団法人 レギュラトリーサイエンス学会

- 雑誌

- レギュラトリーサイエンス学会誌 (ISSN:21857113)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.3, pp.245-253, 2016 (Released:2016-09-30)

- 参考文献数

- 66

目的 : 「ブルーレター」は日本における医薬品のワーニングレターの一種である. 「ブルーレター」は厚生労働省が市販後に安全対策を取るべきと判断した際に製薬会社から発出される. この研究の目的は, 市販後に「ブルーレター」という強い注意喚起手段の対象となった副作用が, 治験段階において, 発見されていたか否かを調査することである. そして, 市販前に副作用に関して議論されていた場合, その情報が医療従事者に対してどのような形で提供されていたかを調査する. 方法 : 対象は2006~2015年の間に「ブルーレター」が発出された医薬品である. 副作用に関して審査報告書を調査し, 市場に出る前に製薬会社と厚生労働省がその副作用に関して知っていたかを評価した. そして副作用に関してそれぞれの添付文書を調査し, 医療従事者が「ブルーレター」が発出される以前からその副作用情報を得ることができたか評価した. 結果と考察 : 2006~2015年の間に11通の「ブルーレター」が発出された. 製薬会社と厚生労働省は, 11通中8通の「ブルーレター」発出の対象となった副作用を治験の段階で示唆していた. そしてそれぞれ該当する医薬品の添付文書中に副作用情報を提供していた. しかしほとんどの情報は「ブルーレター」が発出される以前はリスクを適切に表現できていない曖昧なものと判断された. 今後は添付文書を医療従事者が使用しやすいコミュニケーションツールとしてより一層改善することが求められる. 結論 : 多くの場合, 製薬企業は「ブルーレター」が発出される前から副作用情報を提供していた. しかしほとんどの情報は具体性を欠く曖昧な表現であり, 当該安全性問題に対する事前の想定などを強く促すには不十分であったと考えられる.

2 0 0 0 大学生のゲーム利用実態:ゲームジャンルと利用動機を中心にした考察

- 著者

- 井口 貴紀

- 出版者

- 公益財団法人 情報通信学会

- 雑誌

- 情報通信学会誌 (ISSN:02894513)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.41-51, 2015

現代日本ではゲームが社会に浸透していて、代表的な娯楽メディアとなっている。これまでのゲーム研究はメディア研究において暴力表現が強調されたゲームで遊ぶことによる人への悪影響や、教育ゲームで遊ぶことによる人への教育効果など伝統的な効果研究を中心に行われている。加えて現代のゲームジャンルは多様化しているけれどもゲームジャンルの研究も効果研究が中心である。そこで本研究ではユーザー側の利用動機と好きなゲームジャンルに焦点を当てて、大学生1503名の量的調査とインタビューによる質的調査を行った。調査の結果、好きなゲームジャンルによって利用動機が異なることと、利用動機の高いジャンル群と低いジャンル群が存在してそれによってゲームのプレイ時間や費やした金額が異なっていた。

2 0 0 0 IR フィールドワーク便り コーヒーとベトナム--ベトナム中部高原の先住民社会とコーヒー栽培

- 著者

- 下條 尚志

- 出版者

- 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

- 雑誌

- アジア・アフリカ地域研究 (ISSN:13462466)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.101-106, 2008