2 0 0 0 頚部神経根症と頚部脊髄症の診断 : 特徴的症候と高位診断

2 0 0 0 OA デンプン高生産性のウキクサ類を用いた食料非競合型のバイオエタノール生産

- 著者

- 神戸 友香 田中 靖乃 森田 明雄 一家 崇志

- 出版者

- 一般社団法人 日本土壌肥料学会

- 雑誌

- 日本土壌肥料学会講演要旨集 64 (ISSN:02885840)

- 巻号頁・発行日

- pp.78, 2018-08-29 (Released:2018-12-22)

2 0 0 0 特集「感覚器(五感の科学)」

- 著者

- 田中 靖彦

- 出版者

- Japanese Society of National Medical Services

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.9, pp.491-492, 2004

感覚とは, 外来刺激をそれぞれに対応する受容器によって受けた時, 通常経験する心的現象を言う. その種類としてはいろいろあるが, 視覚, 聴覚, 触覚, 嗅覚, 味覚を五感という. その他に, 平衡覚, 痛覚, 圧覚, 温覚などである. 医学的にいうと, 視覚, 聴覚, 嗅覚, 味覚, 前庭感覚(平衡覚)を特殊感覚という. さらに, 体性感覚としての皮膚感覚, 深部感覚, また, 内臓感覚として, 臓器感覚, 内臓痛覚も含まれる. このように感覚器(受容器)は体中いたるところに分布している.<br>人間の日常生活に, ことにコミュニケーションにはこれら五感が密接に関わっていることから, いろいろな「諺」としても汎用されてきている. 日く「生き馬の目を抜く」「馬の耳に念仏」「隔靴掻痒」「壁に耳あり, 天井に目あり」「二階から目薬」「寝耳に水」「見ざる, 聞かざる, 言わざる」「百聞は一見にしかず」「目と鼻の先」「目は口ほどにものを言い」「目から鱗」「目鼻をつける」「痒いところに手が届く」「痛し痒し」そして少々凝ったものとして「葵に懲りて膳を吹く」など, ちょっと考えただけでもこれぐらいの「諺」, 「言い習わし」をあげることが出来る. 西洋諺にも同じようなものがあることはご承知のとおりであるが, いかに生活に不可欠な機能かを物語っている.<br>これら視覚, 聴覚に代表される感覚機能は, 今日でも日進月歩の発展を続けるIT化(情報化)社会においてひと時も欠くことのできない機能であり, 一層その重要性が増してきている(反面その障害も増加してきているが). また、わが国は世界一の少子長寿社会でもあり, その生活の質(QOL)に大きく貢献するのが「感覚器」であることは, 論を待たない. さらに, この感覚器障害は, 全身疾患の併発症としてしばしば見られることはよく知られているところであるが, 加齢変化として, あるいは生活習慣病, 感染症, 先天異常や難病などに頻繁に見られるものである. これまでは生命保持に医療の主力が注がれてきており, この生活の「質」を確保するための感覚器についての取り組みは取り残されてきた感がある. 早急に国の医療政策の1つとして, 予防から治療, さらにリハビリテーションにわたり, 総括的な対策が講じられなければならない問題である.<br>「感覚器疾患」というくくりで, 国立病院療養所による政策医療ネットワークを形成している. 果たしてこれら全身におよぶ感覚器をどのようにまとめてゆくのがいいのか. 眼科, 耳鼻咽喉科はまず考えられるにしても, 皮膚科, 神経内科, 整形外科, 麻酔科, 脳神経外科, 口腔外科, はてまた精神科, などなど, 見えない, 聞こえない, 喋れない, ばかりでなく, 痛みや痒み, 香り, 臭いのない, 味がしない状況で果たして豊かな天寿をまっとうした, と言えるだろうか, これだけ人間の尊厳が問われる時代に, これら外界との接触の閉ざされた状態は, なんとしてでも開放しなければならない. 医学界のみならず, 最新のテクノロジーを駆使して速急に取り組まなければならない問題である. これはナショナルセンターにしなければとても扱えない範囲におよぶことになる. 近い将来, ナショナルセンターとして発展することを願っている.

2 0 0 0 科学衛星Astro-DによるX線天文学の観測的研究

- 著者

- 長瀬 文昭 田中 靖郎 堂谷 忠靖 石田 学 紀伊 恒男 伊藤 真之 松岡 勝 柴崎 徳明 大橋 隆哉 国枝 秀世 田原 譲 北本 俊二 三原 建弘 田中 靖郎 CANIZARES C. RICKER G. 鶴 剛 粟木 久光 河合 誠之 吉田 篤正 SERLEMITSOS アール 林田 清 BREON S. 海老沢 研 VOLZ S.V. KELLEY R. HELFAND D. MCCAMMON D. 常深 博 牧島 一夫 満田 和久 村上 敏明 小山 勝二 山下 広順 小川原 嘉明 宮本 重徳 MUSHOTZKY R. 槇野 文命 HOLT S. 井上 一 SERLEMITSOS R. 川口 淳一郎 中川 道夫 藤本 光昭 長瀬 文昭 松尾 弘毅 上杉 邦憲 WANG B. FEIGELSON E. GRAFFAGNINO V. REYNOLDS C. 羽部 朝男 GEHRELS N. FABBIANO G. SERLEMITSOS RICKER G 山内 茂雄 池辺 靖

- 出版者

- 宇宙科学研究所

- 雑誌

- 国際学術研究

- 巻号頁・発行日

- 1992

「あすか」(Astro-D)は、1993年2月に打ち上げれられ、わが国4番目のX線天文衛星となった。この衛星は0.5-10keVの広いエネルギー帯をカバーし、史上最高の感度でX線天体の撮影を行うと共に、世界で初めてX線CCDによる精密X線分光を行う高性能X線天文台である。「あすか」の性能はX線天文学を飛躍的に進めるものと国際的に注目されている、X線天体は極めて多岐に亘り、殆どあらゆる種類の天体がX線天文学の対象となっている。特に銀河系では中性子星やブラックホールのX線連星、超新星残骸等、銀河外では、銀河団、クェーサー等の活動銀河中心核、更に遠方からのX線背景放射が重要課題である。この衛星に搭載されている観測装置は日米共同で製作された。打ち上げ前には、装置の設計・製作・試験・較正・調整を、打ち上げ直後には装置の較正・調整を共同で行ってきた。さらに、定常観測に入ってからは、装置の性能の正確な把握や正しいデータ解析のツールの提供等でも共同で作業を行うとともに、その成果を最大限に挙げるために、観測計画の打ち合わせ、ソフトウエア開発、観測結果の処理、解析等の各過程で両国の研究者が協力して作業を行ってきた。これらの作業のための日米研究者の移動は、主に、本科学研究費によって行われた。これら日米協力に基づく「あすか」がもたらしたいくつかの成果を以下にまとめる。・「あすか」が打ち上がって40日もたたないうちに近傍銀河M81に発生したSN1993Jからは、ドイツのX線天文衛星ROSATとほぼ同時にX線を検出した。発生して1週間ほどの超新星からX線を検出したのは今回がはじめてである。・超新星の爆発で飛び散った物質が星間物質と衝突して光っている超新星残骸について、「あすか」のすぐれた分光特性による新しい学問的展開がひらかれている。・ガンマ線バーストと呼ばれる特異な現象の発生源をはじめて既知の天体との同定に成功し、この現象の原因の解明に大きな貢献をした。・われわれの銀河系の中心部や円盤部を満たす高温ガスからのX線の分光的研究が進み、従来の予想では理解し難い事実があきらかになりつつある。・楕円銀河、銀河群、銀河団といった宇宙の大きな構造物をとりまく高温ガスの分光学的研究が進み、これらのガス中の重元素量が一貫して少ないという、新しい考え方の導入を迫る事実があきらかになってきた。また、これらの構造物を構成する暗黒物質の分布や量についても新しい知見が得られつつある。・遠方の銀河団をつかった宇宙の大きさを決める研究も、「あすか」の広い波長範囲の分光を行える能力をつかって、着々と成果をあげつつある。・活動銀河の中心にある大質量ブラックホールのごく近傍からのものとおもわれる鉄の輝線構造をはじめて発見し、ブラックホール近傍での物質流につき貴重な情報をもたらしている。この中心核を取り巻く比較的遠方の物質や分布の物理状態についても「あすか」のすぐれた分光性能により新しい事実が次々と明らかになってきている。・宇宙X線背景放射の研究も、「あすか」の波長範囲の広さを利用して、宇宙のはて近い遠方の宇宙初期の原始天体を探る研究がはじまりつつある。以上のように、本科学研究費補助金の援助のもと、「あすか」を用いた日米の研究者による共同研究は大きな成果をあげている。

1 0 0 0 OA 高感度HBコア関連抗原全自動測定系におけるキャリーオーバーの検証

- 著者

- 大根 久美子 可児 里美 北村 由之 鷺 陽香 金子 敦 大橋 実 菊池 祥平 田中 靖人 井上 貴子

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.12, pp.656-659, 2023-12-01 (Released:2023-12-11)

- 参考文献数

- 1

We developed and reported a fully automated, high-sensitivity hepatitis B core-related antigen assay (iTACT-HBcrAg). This study aimed to evaluate the impact of carryover during the use of iTACT-HBcrAg by analyzing samples with high HBcrAg levels. A negative sample tested immediately after a sample with an HBcrAg of 8.7 LogU/mL showed an HBcrAg of 2.4 LogU/mL, thus confirming carryover. The sample with an HBcrAg of 8.8 LogU/mL and collection tubes containing the negative samples were continuously opened to check for the effects of sample splashing and aerosols. The results showed that sample splashing and aerosols did not account for the carryover. The iTACT-HBcrAg is a highly sensitive assay; therefore, carryover can occur when magnetic particle-antigen complexes are introduced into the next sample via the BF wash nozzle. Any sample determined to be positive for HBcrAg after the testing of a sample with an HBcrAg above the measurement range should be retested for confirmation.

1 0 0 0 OA 肝炎医療コーディネーター活動継続における肝疾患診療連携拠点病院の役割

- 著者

- 瀬戸山 博子 野村 真希 矢田 ともみ 吉丸 洋子 楢原 哲史 稲田 浩気 田中 健太郎 蔵野 宗太郎 徳永 尭之 飯尾 悦子 長岡 克弥 渡邊 丈久 江口有 一郎 田中 靖人

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.11, pp.583-586, 2023-11-01 (Released:2023-11-10)

- 参考文献数

- 5

Continuation of activities is important for the hepatitis medical care coordinators to fulfill their functions, which must be supported by regional core centers for liver disease management. Thus, we conducted a questionnaire survey among coordinators in Kumamoto Prefecture to identify factors that motivates them to continue their activities. Results showed that coordinators were mainly motivated by a sense of social contribution. The factors considered important in the continuation of their activities are self-evaluation and of others, resolution of concerns about their activities, and the presence of peers/consultants. The regional core centers should actively provide a place and means for the coordinators to be active.

1 0 0 0 OA 完全雇用実現のための財政政策について:世代重複モデルによる理論的分析

- 著者

- 田中 靖人

- 出版者

- 日本マクロエンジニアリング学会

- 雑誌

- MACRO REVIEW (ISSN:09150560)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.52-70, 2021 (Released:2021-04-30)

- 参考文献数

- 8

独占的競争のもとでの世代重複モデルを用いて需要不足による非自発的失業の存在について考えるとともに,財政政策によって完全雇用を実現する可能性を検討する。主な結論は以下の通りである。非自発的失業が存在する状況において財政支出の拡大によって完全雇用を実現するためには財政赤字にして政府債務を作る必要があるが,その後完全雇用を維持するためには均衡財政が求められる。したがって最初の政府債務を返済する必要はない。同様に減税によって完全雇用を実現する場合も,その減税による直接的な消費増加分の財源は政府債務で賄い,それを返済する必要はない。政府債務を返済しないというのは満期のない国債にするか,中央銀行が買い取ることを意味する。

1 0 0 0 OA HBVワクチンエスケープ変異株によりブレイクスルー感染した小児例

- 著者

- 太田 隆徳 伊藤 孝一 杉浦 時雄 小山 典久 齋藤 伸治 村上 周子 田中 靖人

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.7, pp.403-412, 2021-07-01 (Released:2021-07-08)

- 参考文献数

- 38

症例は2歳男児.母と姉と祖母がB型肝炎ウイルス(HBV)キャリアで,母と姉はHBe抗原陽性かつ高HBV DNA量(HBV DNA>7 log IU/ml)だった.出生直後に抗HBsヒト免疫グロブリンが投与され,HBワクチンが出生時,生後1,6カ月時に接種された.1歳時にHBs抗原陰性,HBs抗体333.8 mIU/mlだったが,2歳時にHBs抗原0.25 IU/ml,HBs抗体115.6 mIU/ml,HBV DNA 3.5 log IU/mlとHBV感染が成立した.直接シークエンス法による遺伝子解析により,本児,母,姉由来のHBVにワクチンエスケープ変異として知られるG145R変異とP120Q変異を認めた.母と姉が保有していた変異株が1歳以降に本児に水平感染したと考えられた.高ウイルス量HBVキャリア妊婦から出生した児では,2歳以降も継続的なフォローアップと積極的なワクチン追加接種も考慮する必要があると考えられた.

1 0 0 0 OA 特集「感覚器(五感の科学)」

- 著者

- 田中 靖彦

- 出版者

- 一般社団法人 国立医療学会

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.9, pp.491-492, 2004-09-20 (Released:2011-10-07)

感覚とは, 外来刺激をそれぞれに対応する受容器によって受けた時, 通常経験する心的現象を言う. その種類としてはいろいろあるが, 視覚, 聴覚, 触覚, 嗅覚, 味覚を五感という. その他に, 平衡覚, 痛覚, 圧覚, 温覚などである. 医学的にいうと, 視覚, 聴覚, 嗅覚, 味覚, 前庭感覚(平衡覚)を特殊感覚という. さらに, 体性感覚としての皮膚感覚, 深部感覚, また, 内臓感覚として, 臓器感覚, 内臓痛覚も含まれる. このように感覚器(受容器)は体中いたるところに分布している.人間の日常生活に, ことにコミュニケーションにはこれら五感が密接に関わっていることから, いろいろな「諺」としても汎用されてきている. 日く「生き馬の目を抜く」「馬の耳に念仏」「隔靴掻痒」「壁に耳あり, 天井に目あり」「二階から目薬」「寝耳に水」「見ざる, 聞かざる, 言わざる」「百聞は一見にしかず」「目と鼻の先」「目は口ほどにものを言い」「目から鱗」「目鼻をつける」「痒いところに手が届く」「痛し痒し」そして少々凝ったものとして「葵に懲りて膳を吹く」など, ちょっと考えただけでもこれぐらいの「諺」, 「言い習わし」をあげることが出来る. 西洋諺にも同じようなものがあることはご承知のとおりであるが, いかに生活に不可欠な機能かを物語っている.これら視覚, 聴覚に代表される感覚機能は, 今日でも日進月歩の発展を続けるIT化(情報化)社会においてひと時も欠くことのできない機能であり, 一層その重要性が増してきている(反面その障害も増加してきているが). また、わが国は世界一の少子長寿社会でもあり, その生活の質(QOL)に大きく貢献するのが「感覚器」であることは, 論を待たない. さらに, この感覚器障害は, 全身疾患の併発症としてしばしば見られることはよく知られているところであるが, 加齢変化として, あるいは生活習慣病, 感染症, 先天異常や難病などに頻繁に見られるものである. これまでは生命保持に医療の主力が注がれてきており, この生活の「質」を確保するための感覚器についての取り組みは取り残されてきた感がある. 早急に国の医療政策の1つとして, 予防から治療, さらにリハビリテーションにわたり, 総括的な対策が講じられなければならない問題である.「感覚器疾患」というくくりで, 国立病院療養所による政策医療ネットワークを形成している. 果たしてこれら全身におよぶ感覚器をどのようにまとめてゆくのがいいのか. 眼科, 耳鼻咽喉科はまず考えられるにしても, 皮膚科, 神経内科, 整形外科, 麻酔科, 脳神経外科, 口腔外科, はてまた精神科, などなど, 見えない, 聞こえない, 喋れない, ばかりでなく, 痛みや痒み, 香り, 臭いのない, 味がしない状況で果たして豊かな天寿をまっとうした, と言えるだろうか, これだけ人間の尊厳が問われる時代に, これら外界との接触の閉ざされた状態は, なんとしてでも開放しなければならない. 医学界のみならず, 最新のテクノロジーを駆使して速急に取り組まなければならない問題である. これはナショナルセンターにしなければとても扱えない範囲におよぶことになる. 近い将来, ナショナルセンターとして発展することを願っている.

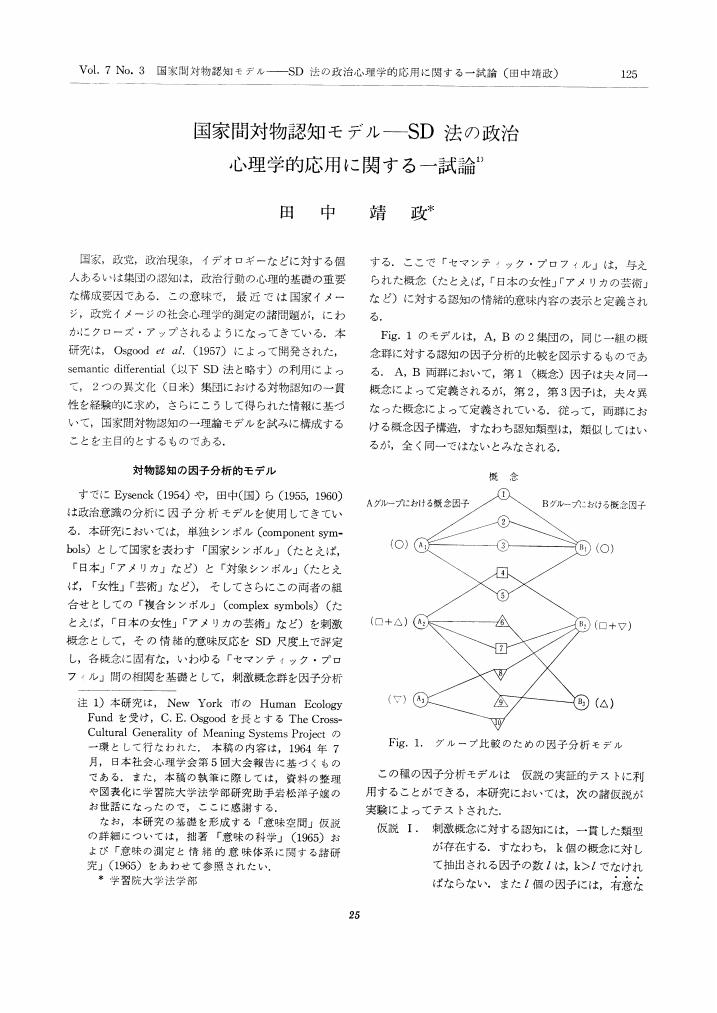

1 0 0 0 OA 国家間対物認知モデル SD法の政治心理学的応用に関する一試論

- 著者

- 田中 靖政

- 出版者

- 科学基礎論学会

- 雑誌

- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.125-133, 1965-09-15 (Released:2009-09-04)

- 参考文献数

- 15

1 0 0 0 日米学生における色彩感情と色彩象徴

- 著者

- 大山 正 田中 靖政 芳賀 純

- 出版者

- The Japanese Psychological Association

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.109-121, 1963

- 被引用文献数

- 12 16

This study is an attempt to investigate the affective meaning of 16 colors and 14 symbolic words as judged by Japanese and American subjects and to seek synesthetic correspondence between the colors and the words. Four groups of subjects (Japanese male college students, Japanese female college students, American female highschool students and American famale college students) rated the colors, and two groups of subjects (Japanese and American female college students) judged the words on a 35scale semantic differential. Color cards and semantic scales used, and two of the four color-groups of subjects were the same a those of the factor-analytical study previously reported (<i>Jap. psychol, Res., </i> 1962, 4, 78-91).<br>First, in connection with colors, a good agreement was found among the four subject groups in their judgment of meaning of each color represented by mean scale scores (See Fig. 1-4 in the text). Secondly, it was noted that scales correlating highly with the Munsell Hue were mainly Activity scales (e.g. <i>hot-cold, near-far, womanly-manly, unstable-stable, dangerous-safe, excitablequiet</i>). Scales correlating highly with Value were in the main Potency cales(e.g. <i>heavy-light, deep-shallow, full-empty, hard-soft, tense-relaxed, strong-weak, dry-wet.</i>) Evaluative scales (e.g. <i>beautiful-ugly, good-bad, clear-muddy, fresh-stale, healthy-unhealthy, new-old</i>) appeared to have no such particular correlation with any of the Munsell dimensions. However, colors ranging from Yellow to Blue generally tend to be rated as positive on Evaluative scales(i.e., toward <i>good</i>), whereas colors approaching to and departing from the Purple-Red region tend to be rated negatively (i.e., toward <i>bad</i>). Black and Gray were judged as <i>bad</i> whereas White was rated as <i>good</i>.<br>In connection with the 14 symbolic words, it was discovered first that the factor structures of both Japanese and American <i>Word</i>-spaces were reasonably similar to each other but quite different from the factor structure of the <i>Color</i>-spaces. In the former, the Evaluative factor was most salient while in the latter the Activity was most salient, although three factors-Evaluation, Potency and Activity-were as a group most dominant in each of four concept-culture group. Secondly, on the basis of 15 descriptive scales, 5 for each factor, it was discovered that symbolic words display similar affective meaning to certain colors (Table 2). For example, ANGER and JEALOUSY were found to be closely associated with Red, while SIN and FEAR were related to Black and Purple. ETERNITY, VIRGINITY, and QUIETNESS, on the other hand, were associated with Blue or White, while HAPPINESS, HOME and LOVE with Green. Thirdly, the whole scale profile of each word was correlated with that of each color. Basically similar associative relations were obtained between words and colors, as discovered above.<br>The results obtained in this part of study were in general agreement with results obtained by Obonai and Matsuoka (<i>J. gen. Psychol</i>., 1956, 55, 229-239) who used direct word-color associations to assess the synesthetic relations. Differences between their study and ours were submitted to test in the last part of the present study by asking a new group of subjects to choose a color associate from 16 color-stimuli for each of the concept words, where the colors and words used were the same as in earlier parts of this study. The obtained data confirmed the Obonai-Matsuoka study. In general, it was concluded that the semantic differential provides a useful method for assessing the association between different classes of concepts.

1 0 0 0 OA いやしの中にある食事—口腔機能を引き出す食事の形態とスプーンテクニック—

- 著者

- 田中 靖代

- 出版者

- 日本赤十字看護学会

- 雑誌

- 日本赤十字看護学会誌 (ISSN:13461346)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.147-151, 2020-03-31 (Released:2020-03-31)

1 0 0 0 『世説新語』の三國描寫と劉義慶

- 著者

- 田中 靖彦

- 出版者

- 日本中国学会

- 雑誌

- 日本中国学会報 (ISSN:03873196)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.34-48, 2007

1 0 0 0 OA 社会インフラ産業にとっての「未来洞察」

- 著者

- 時吉 康範 田中 靖記

- 出版者

- 産業学会

- 雑誌

- 産業学会研究年報 (ISSN:09187162)

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, no.31, pp.1-12, 2016 (Released:2017-04-03)

- 参考文献数

- 13

Every industry is faced with high uncertainty of the social and economic environment. Companies in the social infrastructure industry also adequately deal with such uncertainty. In these surroundings, “Forecast” approach is necessary but no longer sufficient for the new business development, subject creation of research and development and medium and/or long term strategy formulation. This paper indicates that it is important that the companies fully utilize “Foresight” approach for the companies to deal with the uncertainty. Forecast approach adopts the following methods that using the definite elements and the quantitative datasets. One set of prior conditions draws one certain conclusion on this approach. This is suitable under the stable-growth period or in the stable industries. “Foresight” approach focuses, meanwhile, on the uncertain materials and qualitative elements for developing businesses and strategies. Such materials and elements list users’ sense of values, societal changes and some other impacts in the future. This paper provides two examples in order to show the efficacy of “Foresight” approach. First example is the current situation and new business model of the water industry in India. Second one is the actual practices of the approach from some Japanese infrastructure companies. A telecom company, a power company and some governmental organizations have adopted the “Foresight” approach. In addition, other many private companies plan to adopt the approach. The high uncertainty of the social and economic environment requires companies in the social infrastructure industry to develop the new businesses and business models with the assistance of “Foresight” approach in order to know the changes of consumers’ and customers’behaviors.

1 0 0 0 ウキクサ根圏における定着性の高い微生物の探索

- 著者

- 松澤 宏朗 田中 靖浩 森 一博

- 出版者

- 日本水処理生物学会

- 雑誌

- 日本水処理生物学会誌 = Journal [of] Japan Biological Society of Water and Waste (ISSN:09106758)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.129-136, 2010-09-15

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

本研究では、ウキクサ根圏より分離した11種の菌株のウキクサ根への付着性を検討し、その中から3菌株を用いて、それら菌株の環境水中におけるウキクサ根圏での残存性を検討した。まずウキクサ根への付着性に関して、無菌ウキクサ根圏へ11種の菌株を導入し、根圏で優占的に生息する菌株について検討した結果、<i>Asticcacaulis</i> sp. RS59G株が菌株導入後7日目において最優占種となった。また、この菌株はボルテックス処理(3000 rpm, 3 s)による剪断圧の負荷にも抵抗可能なウキクサ根への付着能を有していた。その後、<i>Asticcacaulis</i> sp. RS59G株を含む3菌株に、カナマイシン耐性を有するpBBR122をマーカープラスミドとして導入し、得られた遺伝子組換え菌株の無菌ウキクサ根への定着性を検討した。その結果、他の2菌株と比較して<i>Asticcacaulis</i> sp. RS59G:pBBR122株は非常に多くの生菌数を無菌ウキクサ根圏において維持可能であることが明らかとなった。その後、環境水中の複数の微生物共存下における3菌株のウキクサ根圏での消長を調べた。その結果、7日間の実験期間にわたって、いずれの遺伝子組換え株もウキクサ根圏に汚染物質の浄化が可能な生菌数で残存可能なことが明らかとなった。特に、<i>Asticcacaulis</i> sp. RS59G:pBBR122株は、残存性試験初期において非常に多くの生菌数でウキクサ根圏に生息可能であった。

1 0 0 0 OA プレタール®開発物語

- 著者

- 田中 靖久

- 出版者

- 一般社団法人 国立医療学会

- 雑誌

- 医療 (ISSN:00211699)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.6, pp.361-362, 2008-06-20 (Released:2011-10-07)

- 参考文献数

- 11

- 著者

- 平嶋 昇 田中 靖人 小林 慶子 島田 昌明 岩瀬 弘明 後藤 秀実

- 出版者

- The Japan Society of Hepatology

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.11, pp.644-649, 2009-11-25

- 被引用文献数

- 1 1

症例は26才女性.2007年11月21日,AST235 U/L,ALT636 U/L,T-Bil.3.5 mg/d<i>l</i>で紹介を受けた.HBs抗原・IgM-HA抗体・HCV抗体陰性であったがHCV RNA定性(アンプリコア法)は陽性であった.ALTは正常化せず,08年2月8日HCVグループ2,RNA定量3.0 Log IU/m<i>l</i>(リアルタイム法),3月21日肝生検F1A1であったため,3月25日からペグインターフェロンα2aを12週投与してHCV RNAは陰性化した.尚,07年8月頃から付き合い始めたフィアンセは刺青を有し07年11月C型急性肝炎を発生,11月28日HCVグループ2,RNA定量430 KIU/m<i>l</i>(ハイレンジ法)であった.保存血清を用いて分子系統樹解析を名古屋市立大学臨床分子情報医学教室において行ったところ患者とフィアンセはおなじ感染ルートであることが推測された.日本のC型慢性肝炎は高齢化し治療に難渋しているが,若い世代を中心に麻薬や刺青によるC型肝炎感染が散見され性交渉によってさらに拡大しているとも言われている.C型肝炎は感染早期にインターフェロンを投与した方が治療効果は高く早期治療が望ましい.若い世代に対する積極的HCV対策も今後は必要である.<br>

- 著者

- 井上 大介 吉永 隼人 BIKASH MALLA RAJANI GHAJU SHRESTHA SARMILA TANDUKAR DINESH BHANDARI 田中 靖浩 JEEVAN B. SHERCHAND 原本 英司 清 和成

- 出版者

- 日本水処理生物学会

- 雑誌

- 日本水処理生物学会誌 (ISSN:09106758)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.65-72, 2018 (Released:2018-06-15)

- 参考文献数

- 20

ネパール・カトマンズ盆地では、水源の微生物汚染が深刻な問題となっている。本研究では、カトマンズ盆地において飲用水や生活用水として主に利用されている市販の飲用ボトル水(10試料)、浅井戸地下水(10試料)、深井戸地下水(3試料)、公共水場水(1試料)、湧水(2試料)と、河川水(2試料)の計28試料を採取し、病原性細菌の存在を網羅的に調査した。ヒト、動物、植物、及び魚介類に感染する941種/グループの病原性細菌(バイオセーフティレベル(BSL)2、3の全属及び日和見感染菌)の16S rRNA遺伝子を標的とするDNAマイクロアレイを用いた病原性細菌の網羅的検出の結果、Acinetobacter属、Arthrobacter属、Brevibacterium属、Pseudomonas属、及びLegionella属が大部分の試料で検出され、一部の試料ではBSL3の病原性細菌も検出された。Legionella属及びBSL3に属するBrucella属を対象として属特異的PCRによる定量検出を試みた結果、一部の試料においてDNAマイクロアレイ解析を支持する結果が得られた。また、DNAマイクロアレイ解析において6試料以上で検出された病原性細菌を対象として、糞便汚染指標(大腸菌群、大腸菌)との関連性について検討を行った結果、そのほとんどが糞便汚染指標とは相関を示さないことが明らかとなった。本研究の成果は、カトマンズ盆地における病原性細菌汚染の解明や、詳細な調査を要する病原性細菌種の特定の一助となり得るものと考えられる。