- 著者

- 斎藤 豊 松田 尚久 中島 健 坂本 琢 山田 真善 斎藤 彰一 池松 弘朗 和田 祥城 岡 志郎 河野 弘志 佐野 寧 田中 信治 藤井 隆広 工藤 進英 浦岡 俊夫 小林 望 中村 尚志 堀田 欣一 堀松 高博 坂本 直人 傅 光義 鶴田 修 樫田 博史 竹内 洋司 町田 浩久 日下 利広 吉田 直久 平田 一郎 寺井 毅 山野 泰穂 金子 和弘 山口 裕一郎 玉井 尚人 中野(丸山) 尚子 林 奈那 岩館 峰雄 石川 秀樹 吉田 茂昭 The Japan NBI Expert Team (JNET)

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.11, pp.2314-2322, 2016 (Released:2016-11-20)

- 参考文献数

- 14

現時点で日本から提唱されている大腸NBI拡大分類(佐野分類,広島分類,昭和分類,慈恵分類)の臨床研究の結果から,大腸病変における質的・量的診断に対して,NBI拡大観察の有用性が数多く報告されている.また欧米と日本の共同グループから非拡大でも使用可能な分類としてNICE分類が提唱された.学会・研究会で討論を重ねるに従い,ⅰ)同一類似所見に対して複数の定義呼称が存在する,ⅱ)拡大内視鏡分類におけるSurface patternの必要性の有無,ⅲ)隆起型,表面型病変におけるNBI所見の相違などの問題点が議論されるようになった.2011年,この問題を解決するべく,大腸拡大NBI統一分類作成を目的とするThe Japan NBI Expert Team(JNET)が吉田茂昭先生の声かけのもと結成され,国立がん研究センターのがん研究開発費の班会議で検討が行われた.まずワーキンググループが結成され,JNET分類の元となるスケールが形成され,会議で了承を得た.このJNETスケールを元にWeb-baseでVessel pattern, Surface patternの診断精度を検討し,単変量・多変量解析の結果を基に議論を重ねたのち,2014年6月大腸拡大NBI統一分類がmodified Delphi methodによるコンセンサスを得て提唱されるに至った.JNET大腸拡大NBI分類はVessel pattern, Surface patternのカテゴリーからなるType 1,2A,2B,3の4分類に分類される.Type 1は過形成性ポリープ,Type 2Aは腺腫~低異型度癌(Tis),Type 2Bは高異型度癌(Tis/T1a),Type 3は高異型度癌(T1b~)の病理所見に相関する.所見の目合わせに関して現在班会議,日本消化器内視鏡学会附置研究会において議論を重ねている段階である.

1 0 0 0 OA 特発性腸間膜静脈硬化症の病態と鑑別診断

- 著者

- 八尾 隆史 平橋 美奈子

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.415-423, 2012 (Released:2012-04-25)

- 参考文献数

- 108

- 被引用文献数

- 3

特発性腸間膜静脈硬化症は比較的まれな疾患であるが,現在ではひとつの疾患概念として定着している.平均年齢60歳代で,やや女性に多く,日本人を中心としたアジア人のみが罹患している.その病変は回盲部から横行結腸までが最も多いが,S状結腸・直腸へも広がっている症例もみられる.腹部単純X線写真では右側腹部に線状石灰化像あるいはCT検査にて腸管壁および腸間膜に一致して石灰化像を認めるのが典型的である.組織学的には静脈壁の著明な線維性肥厚と石灰化,粘膜下層の高度の線維化,粘膜固有層の著明な膠原線維の血管周囲性沈着などが特徴的所見であり,びらんや潰瘍部以外では炎症所見に乏しいことも重要なその特徴の一つである.無症状の場合は保存的に管理し,自覚症状の出現や潰瘍・狭窄を伴った場合は外科的切除されるのが一般的である.その原因は不明であるが,漢方薬を含めた何らかのToxic agentが特発性腸間膜静脈硬化症の発症の要因の一つとして注目されている.今後,発症原因が解明され予防法が確立されることを期待したい.

1 0 0 0 OA 抗血栓薬の大腸憩室出血に及ぼす影響

- 著者

- 友松 雄一郎 芳野 純治 乾 和郎 若林 貴夫 奥嶋 一武 小林 隆 三好 広尚 中村 雄太 神谷 直樹 三浦 正剛

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.178-184, 2007-02-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 4

大腸憩室出血の特徴を,特に抗血栓薬に着目して検討した.2002年7月~2005年11月までに下部消化管出血にて大腸内視鏡検査を実施した332例のうち,大腸憩室出血と診断されたのは32例(9.6%)であった.大腸憩室出血は65歳以上の高齢者が90.6%と大部分を占めた.出血部位は左側結腸78.1%,右側結腸21.9%,出血形態は凝血塊付着81.3%,湧出性出血15.6%,噴出性出血3.1%であった.憩室は多発93.8%,単発6.2%であった.輸血を必要としない軽症は81.3%,内視鏡治療の必要がなかったものが81.3%と大部分を占めた.抗血栓薬の内服率は50%(16/32)と他の下部消化管出血をきたした疾患に比べて高値であった.大腸憩室出血例の半数は抗血栓薬を内服しており,高齢者が大部分を占めることから,大腸憩室を有する高齢者への抗血栓薬投与は出血の主な誘因の一つと考えられた.

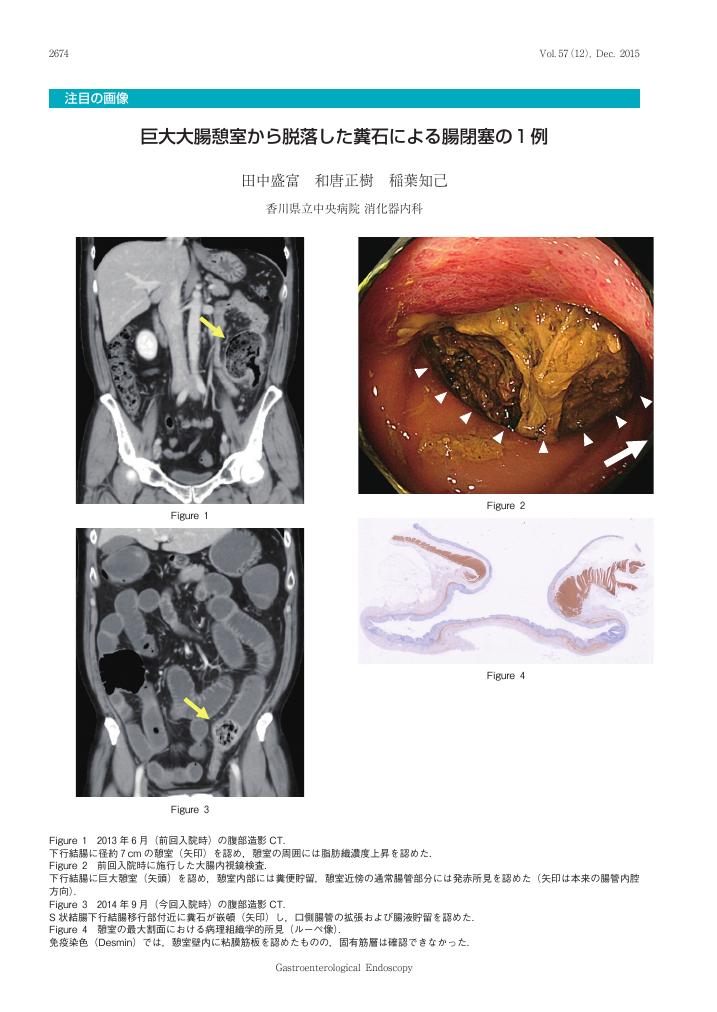

1 0 0 0 OA 巨大大腸憩室から脱落した糞石による腸閉塞の1例

- 著者

- 田中 盛富 和唐 正樹 稲葉 知己

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.12, pp.2674-2675, 2015 (Released:2015-12-25)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 若年者胃癌

- 著者

- 福富 久之 吉田 茂昭 河村 譲 平嶋 登志夫 吉森 正喜 小黒 八七郎 広田 映伍 崎田 隆夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.4, pp.408-417, 1977 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 26

Clinical and histological studies on gastric carcinoma has been reported by many authors, but we have as yet limited information of gastric carcinoma in the young with special reference to early stage. In this paper 50 cases of gastric carcinoma patients less than 30 years of age in our hospital during 15 years period from 1962 to 1976 will be reported with comparative statistics. The cases were divided into two groups. One is the early carcinoma group in which cancerous invasion limited within submucosal layer. Another is the advanced carcinoma group in which deeper cancerous invasion than submucosal layer was detected. The incidence of gastric early carcinoma in the young was in 10 (1.4%) of 737 patients detected by gastric resection, and in 6 (1.2%) of 481 male and 4 (1.6%) of 256 female with early gastric carcinoma. As the initial symptoms in early gastric carcinoma group, gastric pain were present in 800. The duration of the symptoms were less than 6 months in 20% and longer than 1 year in 400. Macroscopically, all cases were of depressed type (IIc or IIc+III). Protruded type (I, IIa) early carcinoma could not be found in the young. Histologically, 9 out of 10 cases showed mucocellular adenocarcinoma, mostly having ulcer and ulcerscar in the center of depressed cancerous invasion. The degree of cancerous invasion was 6 in the mucosal layer and 4 in submucosal layer and no lymphatic metastasis was found except 1 case. Young early carcinoma was most often seen on the lesser curvature side, especially in the middle portion. Distribution pattern of intestinal metaplasia in the surrounding mucosa of gastric carcinoma was examined histologically, and metaplasia were shown in 6 cases of 10 specimens. In advanced carcinoma group, 40 cases of advanced carcinoma were studied, and this corresponds to 1.8 percent of all surgical cases in our experience. The female outnumbered male in ratio of 23 to 17. Gastric resection was performed in 31 of the 40 patients treated by laparotomy, and in 16 of 17 male, 15 of 23 female with laparotomy. Macroscopically, Borrmann f, Borrmann iV type carcinoma were predominantly found compared with other age groups. Especially Borrmann IV diffused type was seen in 320. We have no case of Borrmann I type which were found frequently in old patients. Lymphatic metastasis is positive in 34 cases of 40 cases. Histological investigation revealed mucocellar adenocarcinoma in 740. The entire stomach or middle portion of the stomach was predominantly involved region in advanced carcinoma group similar to that of early carcinoma group. Five year survival rate was noted in 200 of the 31 resectable cases of advanced carcinoma. Further studies of a greater number of gastric carcinoma in the young might be necessary.

- 著者

- 中原 朗 大木 一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.5, pp.727-745, 1976

High frequency oscillators have been developed and utilized for endoscopic polypectomy. Animal experiments were performed before applying them clinical trials. The results obtained from animal experiments and the findings by clinical trials were reported.1. Among oscillators, a transistor type which can provide a regular wave seemed to be most suitable. One with a built-in timer as a safety device is preferable.2. Degree of changes in the mucous membranes caused by high frequency current were almost proportional to the intensity and time of flow of electric current, however they were inversely proportional to the size of the area of the mucous membrane where an electrode were attached.3. Pathological study showes that changes in the tissues induced by coagulating wave sometimes continued to proceed over 1-2 weeks. Therefore, while performing polypectomy it is desirable to try to leave a polyp root by 3-5 mm in length.4. The size of a postoperative ulceration and the days required for its healing were dependent upon the thickness of pedicle, the duration of current flowed, and the place where the snare was set.5. Postoperative bleeding sometimes occured in cases in which the polyp had been removed with incomplete coagulation.6. Endoscopic polypectomy could be a perfect biopsy method which can cover demerits of usual biopsy methods. Further histological studies on removed polyps could provide the in formation for the definitive treatment of malignant polyp.7. We believe that there would be no accidental complications with enough understandings of properties of cutting and coagulating wave.

1 0 0 0 OA 消化器内視鏡の適応と選択

- 著者

- 小黒 八七郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.Supplement, pp.2161-2165, 1984-01-15 (Released:2011-05-09)

1 0 0 0 OA 大腸憩室出血への対応

- 著者

- 杉山 宏 吉田 健作 足達 広和 中川 貴之 安田 陽一

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.5, pp.1296-1311, 2015 (Released:2015-05-29)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1

前処置不良下で行う通常内視鏡では大腸憩室出血の診断は困難である.高率に診断するためには洗腸と透明フードが不可欠である.病歴,薬剤歴,直腸診所見から憩室出血を疑ったらまず造影CTを行い,そして速やかに洗腸し,フードを装着した内視鏡を行う.フードを憩室周囲に軽く押し当て憩室を吸引,反転することで内部の観察ができる.また,フードを憩室周囲に軽く押し当てたまま鉗子孔より水を注入すると,非責任憩室では内部に凝血塊や血液があっても洗浄にて容易に除去されるが,責任憩室では容易には除去されず,鑑別できる.露出血管を有するびらんを認めた憩室が責任憩室である.憩室出血の止血には組織傷害が軽微なクリップ法を第1選択にすべきである.クリップ法ではできるだけクリップにて露出血管を把持するように試みる.循環状態が不良で洗腸が困難な重症例や,内視鏡的止血術の抵抗例にはIVRが有効であるが,偶発症に注意が必要である.

1 0 0 0 OA 自然退縮した横行結腸癌の1例

- 著者

- 芹澤 昌史 中山 淳 川原林 伸昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.7, pp.1490-1495, 2015 (Released:2015-07-31)

- 参考文献数

- 13

症例は75歳の男性.下部消化管内視鏡検査施行にて横行結腸に0-IIc+IIa病変を認めた.粘膜下層への癌の浸潤の可能性が否定できず,また内視鏡の操作性が悪い部位であったため外科的手術で治療する方針とした.しかし,その二カ月半後の手術前日に二回目の内視鏡検査を施行したところ,横行結腸には腫瘍の大部分が存在せず,自然退縮したと考えられた.予定通り手術を行ったが,粘膜の一部と粘膜下組織に小量の癌細胞を認めた.極めて稀な現象である自然退縮を示した結腸癌の一例を報告する.

1 0 0 0 OA 消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド

- 著者

- 赤松 泰次 石原 立 佐藤 公 尾家 重治 大久保 憲 伏見 了 佐藤 絹子 田村 君英 藤田 賢一

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.89-107, 2014 (Released:2014-02-22)

- 参考文献数

- 79

1 0 0 0 OA Narrow-band imaging併用拡大内視鏡による早期胃癌診断

- 著者

- 八尾 建史 長浜 孝 松井 敏幸 岩下 明徳

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.3, pp.1063-1075, 2011 (Released:2011-06-14)

- 参考文献数

- 25

光学的拡大機能を有する上部消化管電子内視鏡が早期胃癌診断に応用できるようになった.さらに狭帯域光観察narrow-band imaging(NBI)を胃拡大内視鏡観察に併用すると,さまざまな解剖学的構造が視覚化される.これらの新しい方法について内視鏡医が知っておく必要がある基本的な原理は,拡大倍率と分解能の違い,NBIの原理,胃における観察法・観察条件である.また,NBI併用拡大内視鏡を胃粘膜に応用した場合,何がどのように視覚化されるかを正確に理解しておく必要がある.具体的に視覚化される解剖学的構造は,微小血管構築像(V)については,上皮下の毛細血管・集合細静脈・病的な微小血管であり,表面微細構造(S)については,腺窩辺縁上皮・粘膜白色不透明物質である.筆者らは,NBI併用拡大内視鏡による早期胃癌の診断体系として,VとSの解剖学的構造を指標に用い,それぞれをregular/irregular/absentと分類し,一定の診断規準に当てはめて診断するVS classification systemを開発した.現在,さまざまな臨床応用が報告されているが,白色光拡大に加えNBI併用拡大内視鏡の有用性は充分に検討されているとは言い難く,現在進行中の研究結果を待ち再度評価する必要がある.

1 0 0 0 食道潰瘍,気管支喘息を伴った腸管Behçet病の1例

- 著者

- 久村 正也 田代 典夫 川上 義和 宮田 康邦

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.11, pp.2995-2999_1, 1989

気管支喘息と消化管病変を伴った不全型Behcet病(腸管Behcet病)の1例を紹介し,その食道病変を中心に報告した. 症例は55歳,女性.再発性口腔内アフタ,嚥下痛,発作性呼吸困難を主訴として受診した.既往歴に外陰部潰瘍,右膝関節炎があり,主訴出現時炎症反応陽性,針反応疑陽性などからBehcet病(不全型)と診断した.X線検査で中部食道に潰瘍性病変を認め,内視鏡検査で白苔を有する楕円形の食道潰瘍を証明した.注腸造影検査では回腸末端部に潰瘍および潰瘍瘢痕を認めた.食道病変を,その後48週に亙って内視鏡的に観察した.観察期間中,病変は中部~下部食道に多発し,大~小,びらん~浅深潰瘍,楕円~円~不整~タテ長形など病期的にも形態的にも多彩な変化を示した.本症例はBehcet病発病約4年後に非アトピー性気管支喘息を合併したが,両疾患の因果関係は現在のところ不明である.

1 0 0 0 OA EMRLによる分割切除と切除粘膜再構築のための基礎研究および臨床応用

- 著者

- 本橋 修 大庭 堅太郎 佐野 秀弥 高木 精一 幾世橋 篤 西元寺 克禮

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.12, pp.2840-2847, 1996-12-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 10

内視鏡的粘膜結紮術を併用した胃粘膜切除術(Endoscopic Mucosal Resection using a Ligating device; EMRL)による分割切除の確実な手技確立と,病変粘膜完全切除の確認に必要な切除粘膜再構築のための手技開発のために,5匹の雑種成犬を用いて基礎実験を施行した.直径20mmの粘膜切除法としては,EVL(Endoscopic Variceal Ligation)の外筒辺縁を手前と左右いずれかの側方(左右いずれかの斜め前方)のマークに重なるように合わせて第1回目の吸引・結紮・切除をして,3回で切除する方法が最も効果的で確実な分割切除法であり,切除面の深度は,分割切除の境界においても粘膜下層(sm3)まで達していた.また,結紮後のクリッピングは,分割切除粘膜の再構築に非常に有効であった.内視鏡的粘膜切除術による分割切除法として,クリッピングを使用したEMRLは簡便かつ確実に施行できる手技と思われた.

1 0 0 0 消化管生検材料の取扱い(含,胃生検の新グループ分類の運用法)

- 著者

- 加藤 洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.2605-2607, 1985

1 0 0 0 OA 大腸癌と甲状腺乳頭癌を重複した家族性大腸腺腫症の1例

- 著者

- 池澤 和人 樫村 博正 三代 寧 中原 朗 山形 迪 松崎 靖司 武藤 弘 福富 久之 大菅 俊明 折居 和雄 深尾 立 菊池 正教

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.5, pp.1019-1027, 1995-05-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 17

症例は41歳女性.29歳より計5回の甲状腺乳頭癌の手術歴があり,1992年7月腹痛のため当科を受診した.下部消化管精査の結果大腸全域にびまん性の腺腫性ポリープが密生し,また,横行結腸に全周性の内腔狭窄を併う2'型大腸癌,S状結腸に1'型大腸癌,下行結腸にIsp'型大腸癌を認めた.胸部X線,肺CTにて3カ所に小結節陰影が認められ,大腸癌及び甲状腺乳頭癌の肺転移を伴った家族性大腸腺腫症と診断し,全結腸切除回腸直腸吻合術及び肺部分切除術を施行した.家族性大腸腺腫症は放置すればほぼ100%大腸癌に罹患することが知られているが,甲状腺乳頭癌を重複した報告は稀であり,文献的考察を加えて報告した.

- 著者

- 五十嵐 正広

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.12, pp.3850-3850, 2012 (Released:2013-01-18)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 内視鏡検査時における胃液pH値測定の意義(第1報)

- 著者

- 松田 裕子 大塚 理恵子 伊藤 剛 小川 郁夫 佐藤 豊 瀧原 道東 加治 弘 迫田 寛人 竹本 寛 松永 義則 森 昭夫 山岡 義生 井上 潔

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.11, pp.2287-2292, 1985-11-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 2

胃内視鏡検査施行時に1,129例の胃液を採取してpH値を測定し,内視鏡所見との関係を検討した. 内視鏡的に無所見であった353例におけるpH値の分布は,年齢が高くなるにつれて高pH領域へと偏り,加齢による影響を示したが,性別による差異は認められなかった. 胃潰瘍225例のpH値分布は無所見群のpH値分布と類似していたが,十二指腸潰瘍160例は無所見群や胃潰瘍群よりも低pH値領域に偏った分布を示し,この傾向は高齢者においてなお著明であった. 胃潰瘍および十二指腸潰瘍において,病変が活動期である時は胃液はより低pH値を,病変が瘢痕期である時はより高pH値を示したが,十二指腸潰瘍では瘢痕期においてもなお無所見群よりも明らかに低pH値にとどまった. 本法は被検者に苦痛を与えることなく,多数例に反復施行が可能であり,胃の形態と機能の両面から同時に観察することができ,臨床上有用であると考えられた.

1 0 0 0 OA 胃ポリープの経過観察中に発生をみた胃癌症例の検討

- 著者

- 中山 健 市川 幹郎 山口 裕国 野中 洋 鈴木 俊 粉川 顕仲

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.14-25, 1989-01-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 28

胃ポリープ122例について5年以上平均7年10カ月間経過観察を行なった.そのうち87例(71.3%)に何らかの形態変化を認めた.ポリープの伸長33例(27.0%),膨大44例(36.1%),脱落21例(17.2%),新生20例(16.4%),胃癌の発生7例(5.7%)であった.胃癌発生例のうち1例はポリープそのものの癌の発生であったが,6例は経過観察中に胃癌が併発した. 胃ポリープ症例は胃癌の併発に注意して経過観察を行なう必要がある.

1 0 0 0 OA 胃過形成性ポリープの癌化に関する検討

- 著者

- 白崎 信二 細川 治 渡辺 国重 津田 昇志 山崎 信 山道 昇 小西 二三男

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.848-855_1, 1989-04-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 5

当科における1963年から1985年までの早期胃癌切除例は1,038例であり,このうちI型早期癌は68例76病巣である.このI型早期癌の病理組織学的検討により,24例25病巣は胃過形成性ポリープ(以下H.P.と略記)の癌共存病変であり,I型早期癌の33%を占め,早期癌全症例の2.3%を占めていた.24例中16例17病巣は胃切除例であり,8例8病巣は内視鏡的ポリペクトミー症例であった.病変の最大径は0.7cm~5.5cmで平均2.6cmであった.最大径2cm未満の症例が8例存在し,このうち2例は1cm未満であった.また,病変に占める癌組織の割合の小さいものは,病変も小さく,病変に占める癌組織の割合が大きくなるに従い,病変も大きくなる傾向がみられた.これらより,かなり小さなH.P.にも癌が発生(H.P.の癌化)し,良性組織の増加を幾分伴いながら癌組織が増殖し病変が増大していく事が示唆された.内視鏡所見では,症例によりかなりの差異が認められ,全般的には表面の凹凸不整,白苔,びらん,出血等が観察された.また,経過観察が可能であった症例の内視鏡所見の検討より,大きさの増大,表面凹凸不整の増強が,癌発生(癌化)の可能性を示唆しうる所見と考えられた.当施設における内視鏡的ポリペクトミー開始以来10年間の生検あるいはポリペクトミーにより,H.P.と診断されたものは1,508例であり,同期間中のH.P.の癌共存例数は16例(1.0%)であった.

1 0 0 0 OA 上部消化管内視鏡検査後の急性胃粘膜病変―原因に関する研究経過と残された問題点

- 著者

- 仲 紘嗣 杉山 敏郎 加藤 元嗣 浅香 正博

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.9, pp.2035-2043, 1999 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 79

上部消化管内視鏡検査後の急性胃粘膜病変(PE-AGML)は日本において1973年頃から指摘されていた.このPE-AGMLの原因は当初,一般のAGMLと同一と思われており偶然にその発症前後を観察したと考えられていた.その後,内視鏡検査によるストレス説,内視鏡挿入・空気注入に伴う胃の過伸展による血流障害説などが主に推測され検討されてきた. 1989年からPE-AGMLとHelicobacter pylori(H.pylori)との関連が検討されはじめ,その発症には主にH.pyloriが関与している多くの研究結果が報告されてきた.加えて,内視鏡機器の洗浄・消毒法の検討もおこなわれ,事実上,PE-AGMLは十分な内視鏡の消毒により激減してきた.したがって今日では,PE-AGMLは内視鏡機器の不十分な消毒によって介在される微生物感染が主因であり,その中でH,pylori感染が中心をなしているのではないかと考えられるようになってきた.