1 0 0 0 OA 132 女子の運動服の変遷 : 東京女子高等師範学校に関して

- 著者

- 興水 はる海 外山 友子 萩原 美代子

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号 第30回(1979) (ISSN:24330183)

- 巻号頁・発行日

- pp.116, 1979 (Released:2017-08-25)

1 0 0 0 093Q08 韓国舞踊の空間移動様式および運動強度

- 著者

- 白 善美 森下 はるみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号

- 巻号頁・発行日

- vol.40, 1989

1 0 0 0 OA 036GYM210 心理的プレッシャーがパフォーマンスに及ぼす影響について

- 著者

- 服部 加代子 佐久間 春夫 星野 聡子

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号 第52回(2001) (ISSN:24330183)

- 巻号頁・発行日

- pp.260, 2001-08-10 (Released:2017-08-25)

1 0 0 0 OA プロサッカーリーグにおける得点機会獲得のための攻撃プレーの分析:

- 著者

- 鈴木 健介 浅井 武 平嶋 裕輔 松竹 貴大 中山 雅雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- pp.19002, (Released:2019-08-20)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1

In football it is necessary to score more goals than one’s opponents in order to win the game. One strategy for gaining goals and scoring opportunities is attacking through the gap between an opposing defender (DF) and a midfielder (MF) (the DF-MF gap). However, research on this form of attack has revealed that it is merely more likely to lead to scoring and scoring opportunities than other forms of attack. In the present study, therefore, through a comparison between the Japanese J League (JL) and the German Bundesliga (BL), we examined the features of DF-MF attack play in the JL and BL and differences between them, in order to clarify the challenges in the JL for creating scoring opportunities. We determined the number of passes into the DF-MF gap, the number of passes from players receiving the ball in the DF-MF gap, and the relationship between receiving the ball in the DF-MF gap and the opposing DF. The sample used for analysis was a total of 40 games: 20 in the JL (2015 season) and 20 in the BL (2015/2016 season). For statistical analysis, independent t test and chi-squared test were conducted. In comparison to the BL, the rate of penetration into the DF-MF gap was lower in the JL. In addition, it became clear that in the JL there was a lower proportion of scoring opportunities such as penetration into the PA and shots when penetrating into the DF-MF gap than was the case in the BL. This was considered to be due to the fact that in the JL, the number of balls received in the DF-MF gap in the direction of goal was lower than that in the BL. Furthermore, in the JL, when the ball was received in the DF-MF gap, the proportion of moves defended from the opponent goal side was higher than in the BL, suggesting a problem in how the ball is received. These findings suggest that in the JL it is necessary to increase the opportunity for scoring by making it easier for the ball to advance in a goalward direction by receiving the ball when separated from the opponent DF.

- 著者

- 小野寺 孝一 宮下 充正

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.4, pp.191-203, 1976

- 被引用文献数

- 38 24

本研究は, 全身持久性運動における主観的強度(Rating of perceived exertion:RPE)をratingするscale をBorgのscaleに対応させて作成し, 主観的強度と客観的強度との対応関係を検討した. 本報告は3つの内容からなる. (1)持久性運動における主観的強度のrating scaleの日本語表示法を検討し, scaleを作成した. このscaleを用いて得られた値は, %VO_2max及び%HRmaxと高い相関があり, Borgのscaleを用いた結果とも比較検討が可能であり, 日本語表示のrating scaleとして適切なものであるとの結論に至った. (2)作成した日本語のrating scaleを用い, トレッドミル走及び自転車エルゴメーター駆動における主観的強度と客観的強度との対応関係を検討した. その結果, RPEは作業の種類や被検者の体力水準が異なっていても, ある作業における各個人の最大作業能力に対する相対値と高い相関があることが明らかになった. (3)主観的強度を用いて全身持久性向上のための運動処方を行った. トレーニングの結果, 最大酸素摂取量は増加した. 各個人について, トレーニング前後のRPEと測定値との関係を比較してみると, RPEと走速度, RPEとVO_2との関係は最大作業能力の増加にともなって変化したが, RPEとHR及び%VO_2maxとの関係は変わらなかった.

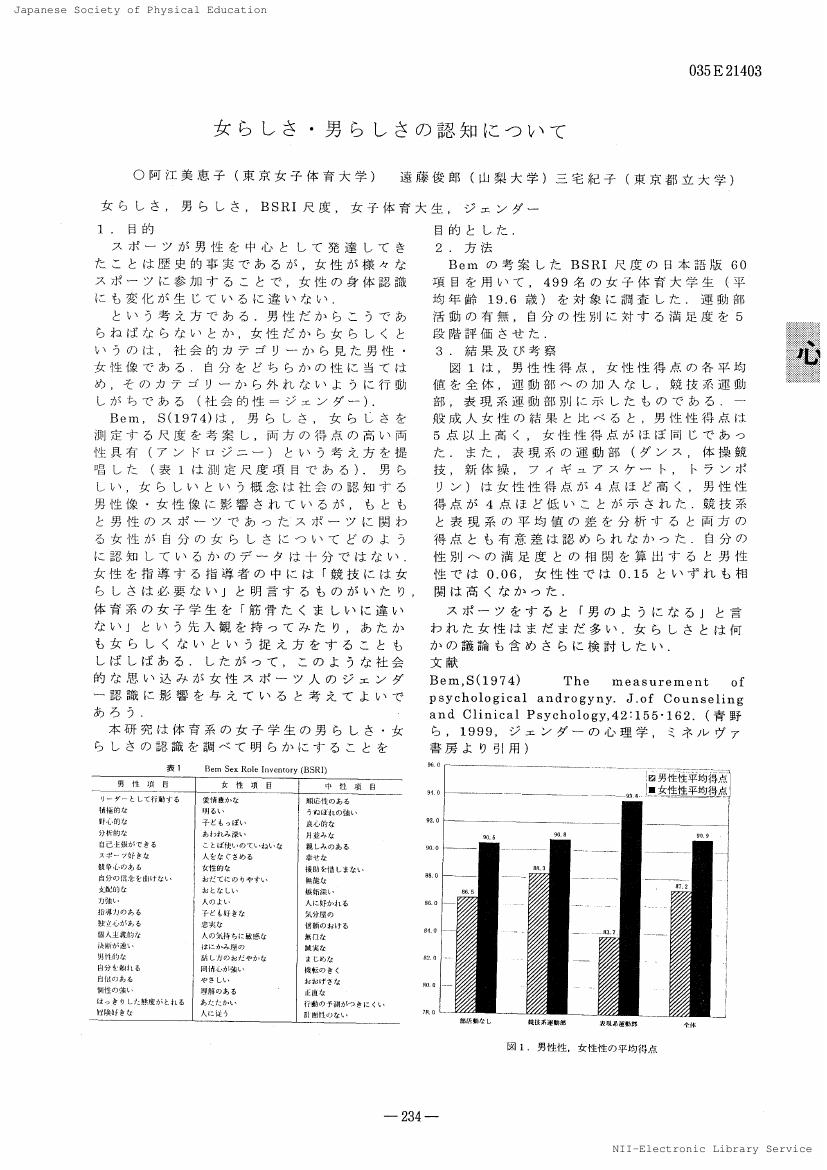

1 0 0 0 OA 035E21403 女らしさ・男らしさの認知について

- 著者

- 阿江 美恵子 遠藤 俊郎 三宅 紀子

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号 第52回(2001) (ISSN:24330183)

- 巻号頁・発行日

- pp.234, 2001-08-10 (Released:2017-08-25)

- 著者

- 除補 千可保 壺阪 圭祐 島本 好平

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.141_1, 2016

<p> 本研究は、高校生年代のアスリートを対象とし、運動部活動におけるどのような経験が、高校生アスリートのレジリエンス(Resilience:以下、R )に影響を与えるのかについて検討することを目的とした。対象は兵庫県内の高校生アスリート236名(男子147名、女子89名)(有効回答率86.8% )であった。調査内容はRを測る尺度として、小塩ら(2002)が作成した精神的復力尺度、運動部活動の経験を測る尺度として、島本・石井(2008)が作成した運動部活動経験評価尺度を用いて、2015年11月に実施した。重回帰分析にて検討を行った結果、男子学生のみにおいて、運動部活動経験の「周囲からのサポート」が、Rの「新奇性追求」に正の影響を与えていることが示された(β= .21、p< .05)。男性の脳にある脳梁は女性に比べ細いため、男性はより論理的に物事を考える傾向にある(林、2010)。そのため男性は周囲からのサポートを受けることにより、論理的に理解し、様々なことにチャレンジするという「新奇性追求」に結びついたと考えられる。女性に関しては特質した正の影響関係は見られなかった。</p>

- 著者

- 岡野 五郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号 第34回(1983) (ISSN:24330183)

- 巻号頁・発行日

- pp.340, 1983-08-18 (Released:2017-08-25)

1 0 0 0 OA 高校野球における監督のコンピテンシーに関する研究

- 著者

- 高松 祥平 山口 泰雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.793-806, 2015 (Released:2015-12-18)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 2 4

This study was conducted to examine the competency of Kokoyakyu (Japanese high-school baseball) managers by developing and then applying a suitable measurement scale. First, we interviewed 6 Kokoyakyu managers, identifying 245 competency items. To categorize these items, one professor and 4 graduate students in sport sociology conducted a panel discussion. This yielded 48 competency items that were divided into 10 categories. Second, to appraise the reliability and validity of the resulting scale, we sent questionnaires to 1,000 managers, and received 421 replies. Item-total correlation analysis, exploratory factor analysis, and confirmatory factor analysis revealed 6 factors comprising 24 competency items: (1) trust relationship (6 items), (2) powers of observation (4 items), (3) educational guidance (3 items), (4) autonomy support (4 items), (5) relationship of supporters (3 items), and (6) skill and tactics instruction (4 items). The indices of model data fit were χ2/df=1.72, GFI=.87, CFI=.90, and RMSEA=.058. Assessment of construct validity comprised 3 components: convergent validity (Cronbach's alpha, average variance extracted, and construct reliability), discriminant validity, and content validity. The scale was observed to be reliable and valid. Comparison of the scale based on managers' profiles indicated significant differences based on team results, experience in developing players on the path to professional baseball, and years of experience.

1 0 0 0 OA ローイング時のストロークレートの相違がエネルギー消費量に及ぼす影響

- 著者

- 白井 祐介 品田 貴恵子 吉岡 利貢 鍋倉 賢治

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.263-274, 2014 (Released:2014-06-13)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 2 1

The aim of this study was to investigate the effect of differences in stroke rate (SR) on energy expenditure during rowing. Oxygen uptake (VO2) was measured under different SR conditions with the same power output. Eight male collegiate rowers (age: 21.6±1.4 yr, height: 171.1±1.8 cm, weight: 68.7±1.9 kg) participated in the study. First, they performed an incremental test on a rowing ergometer to determine power output at the blood lactate threshold (PLT). On other days, they performed 6 different SR trials maintaining their power output at 80% PLT (80% LT test) and 90% PLT (90% LT test), respectively. During the 80% and 90% LT tests, each subject used a triaxial accelerometer sensor placed on the back, and integrals of the absolute value of the accelerometer output from three directions (IAA) were calculated as an index of physical activity level. The most economical SR, at which VO2 was lowest, was found at 80% and 90% LT. In both tests, a higher IAA was observed with increasing SR. Under SR conditions higher than the economical point, there was a significant correlation between the increasing amount of IAA (ΔIAA) and VO2 (ΔVO2) from the economical SR during the 90% LT test (r=0.673, P<0.001). There were strong correlations (r>0.9) between IAA and VO2 in many subjects at a SR higher than the economical point. These results suggest that there is an economical SR point with the same power output during rowing. Additionally, an increasing amount of VO2 associated with IAA at a higher SR than the economical point. This suggests that IAA is useful for estimation of energy expended by the moving body during rowing.

- 著者

- 石郷岡 旭 山本 利春

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.280_3-280_3, 2016

<p> 高等学校における運動部活動の指導は、教育課程外に位置づけられており、指導方法を十分に学んでいない学校教員が指導していることも多いことから、頻発するスポーツ傷害に対する指導や対応も十分でないと考えられる。本研究では、これらの現状を調査し、運動部活動におけるスポーツ傷害を軽減するための課題について検討することを目的とした。対象は、負傷件数、部活動数、部員数が多い上位3競技(野球、サッカー、バスケットボール)のいずれかを指導している高等学校の教員814名を対象とし、278名からの回答を得た。調査方法は郵送調査法を用いた。その結果、スポーツ傷害の対応について「困っている」という回答が非常に多く、特に怪我人のリハビリ等、専門的な知識が必要な項目において「困っている」という教員が多かった。このことから、教員のスポーツ傷害等に関する知識、技術の習得のみではなく、スポーツトレーナーのようなスポーツ医・科学の専門家を運動部活動下に配置することも必要であると考える。本研究で明らかになった実態を国や行政、スポーツトレーナー等、多くの方々に認知していただき、運動部活動におけるスポーツ傷害予防の環境づくりにつなげたい。</p>

- 著者

- 木村 瑞生 山本 正彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.69, pp.141_3, 2018

<p> 本研究では、野球の打撃動作遂行における2つ要素(タイミング、コース:内角・外角)を変化させたときの反応時間を調べた。被験者は、神奈川大学野球連盟(2部)に所属する硬式野球部員10人(18~22歳)であった。本実験での打撃動作の反応時間(BS-RT)は、警告信号から光刺激までの時間(タイミング)とコース(赤色:内角、緑色:外角)を調節できる光刺激装置を用いて測定した。打者は構え姿勢をとり、前方15mの光刺激装置からの光刺激提示後できる限り素早く打撃動作を開始しT-スタンドのボールをヒットした。この際の光刺激提示からT-スタンドのボールをヒットするまでの時間をBS-RTとした。本実験では、光刺激のタイミングが一定(Tc)とランダム(Tr)、光刺激のコース(光の色)が一定(Sc)とランダム(Sr)の条件を組み合わせ、Tc-Sc、Tc-Sr、Tr-Sc、Tr-Srの4条件で内角と外角のBS-RTを比較した。その結果、Tc-Sc以外の3条件において内角のBS-RTの値の方が外角のそれより有意に小さかった。つまり、打者が投手から投球されたボールを打つ際、選択要素が1つでもある場合は内角の打撃動作の方が短時間に遂行されることが示唆された。</p>

- 著者

- 橘 由里香 栗原 俊之 伊坂 忠夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.68, pp.218_1, 2017

<p> フィギュアスケートシングル競技はSP(ショート)・FS(フリー)計2回の演技をし、各々の演技で技術点、演技構成点、減点を加算して評価される。技術点は、選手が実行した各規程要素に対する基礎点とGOE(出来栄えに対する評価)から算出される。一方、演技構成点は、①スケーティングスキル②トランジション③パフォーマンス④コンポジション⑤音楽の解釈の5要素に一定係数を掛けて評価される。近年、シングル競技、特に男子シングルでは、本来、技術点で評価されるべきジャンプの成否が演技構成点にも強く影響を及ぼし、「二重の加点/減点要素」になっているという指摘がある。本研究では、2016–17年シーズンで国際大会にて競技を行った男子シングル選手について、各々が出場した国際A級試合とチャンピオンシップ試合にて公開されたジャッジスコアを元に、ジャンプ(SP:3本、FS:8本)の成否・GOEと演技構成点の5要素のそれぞれの相関を検証した。成績上位の選手と下位の選手では相関が異なり、上位の選手でも演技構成点がジャンプの成否に影響されやすい選手と影響されにくい選手が存在した。</p>

- 著者

- 濵﨑 敦仁 吉永 武史

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.292_3, 2016

<p> 小学校中学年のゲーム領域には「易しいゲーム」が位置付けられている。しかし、実際のゴール型ゲームでは、コート中盤でのボールの奪い合いが多くなり、ゴール前での攻防に持ち込むことができないことが指摘されている(中村、2003)。この解決策として、中学年ではハーフコートのゲームを設定することにより、ゴール前での攻防に焦点を当てた学習機会を保障できると考えた。また高学年では、攻撃側が数的優位になるようにゲームを簡易化することも明示されている。そこで本研究では、ハンドボールを基にした易しいゲームを対象に、ハーフコートによるアウトナンバーのゲームを導入した指導プログラムを作成し、その効果について検証を試みた。2015年11月に、関東圏内のW小学校4年生1クラス24名を対象に検証授業を実施した。単元始めと最後のゲームパフォーマンスを比較した結果、クラス全体の合計得点が19点から35点へと増加し、攻撃完了率についても61.8%から71.7%へと向上がみられた。このことから、ハーフコートによるアウトナンバーのゲームの導入によって、児童のシュートや得点の機会を十分保障できることが明らかになった。</p>

1 0 0 0 12人−24−口−03 江戸から受け継ぐ盆踊りの諸相

- 著者

- 弓削田 綾乃

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.328_3, 2016

<p> 日本では、盆の時期に地域性の強い舞踊、いわゆる盆踊りが踊られてきた。それは現代社会で夏の風物詩ともなり、祖霊信仰にかかわる儀礼的意味合いを受け継ぐものもあれば、コミュニティの交流や娯楽の一環、心身の健康に寄与する身体活動として注目される事例等も見受けられる。また日本以外の国で、日系人を中心に愛好されたり、現地で独自の発展をとげたりした事例も存在する。このように多様性を有するようになった盆踊りは、江戸期においてはどのような様相をみせていたのだろうか。江戸の地では、大きな祭礼が催される一方で、盆踊りの開催記録が少ない。本研究では、文書や資料等の諸記録をもとに、江戸でおこなわれていた盆踊りの実態を探る。そして、江戸の盆踊りが現代に受け継がれてきた事例をとりあげ、現代社会における盆踊りの伝承意義を考察したい。</p>

- 著者

- 遠藤 保子

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.63, 2012

- 著者

- 齋藤 壮馬 志賀 充

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.69, pp.227_2, 2018

<p> 本研究の目的は、女子小学生を対象に4か月間に渡り、"弾む遊びをテーマにしたトレーニングの実施したときの疾走能力と跳躍能力の変化を検討することであった。対象者は小学生女子9名とし、測定項目は、50m走、立5段跳、ドロップジャンプ、反復横跳びを実施した。50m走及び立5段跳は各運動の側方からハイスピードカメラ(CASIO EX-F1)を使用し、毎秒300コマで撮影を行った。被験者にはトレーニング期間に月2回、1回の講座を90分実施した。また、月2回の指導の間になわとびによる運動課題を与えた。</p><p> 本研究の結果、疾走タイムは9.85±0.30secから9.68±0.35と有意に向上した。また立5段跳は6.73±0.47mから7.14±0.47mと有意に向上した。立5段跳びにおける跳び始めの接地時間と、2歩目から3歩目の滞空時間が有意に増加した。このことから、立5段跳の記録が向上した要因として、地面に対し適切に力を加えることが可能になり、滞空時間が増加し、1歩の歩幅が増加することによって、記録が向上したと考えられる。ポスター発表では動作分析のデータを加え、より詳細に要因について明らかにしていく。</p>

1 0 0 0 OA 卓球競技の世界トップレベル女子カット主戦型選手のゲームの特徴:使用技術に着目して

- 著者

- 野中 由紀 安藤 真太郎 山田 幸雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.241-262, 2017 (Released:2017-06-22)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 2

This study aimed to clarify the characteristics of the games played by every world top-level women chopper by studying 8 players (A-H) using notational game performance analysis. The games sample comprised 6 games per player, 48 games in total, from the 2013-2015 world championship and International Table Tennis Federation World Tour. Analysis items were the number of shots played per rally, the utilization, the winning and the losing ratios according to the classification of techniques, the utilization ratios of each techniques belonging to the classification. It also considered utilization ratios of various attacking combinations and the techniques used before an attack. The data obtained were processed using statistical methods such as Fisher's exact test and the Kruskal-Wallis test. The main results were as follows: 1) In terms of the average number of shots played per rally, more losing rallies than winning rallies were observed. Furthermore, winning ratios for 1-3 shots of the rally were high, except for H while they were low for 4-9 shots. Winning ratios after 10 shots of the rally were high in 3 players, who had higher world rankings while they were low in other players. 2) The utilization of an attack was 16% of maximums. In addition, losing ratios for attack for a high-ranking player were less than 25% while they were high for other players. 3) The total percentages for the chop and the push were 81% of maximums and 62% of minimums. Moreover, some players mainly utilized the chop while others mainly utilized the push. 4) The utilization ratios of the various attack different for each player, and these could be classified into 5 types: Forehand counter loop drive (Fhdr), Backhand smash (Bsm), Forehand speed drive (Fsdr), Forehand smash (Fsm), and Backhand speed drive (Bsdr). 5) The utilization ratios for all players had more backhand chop (Bc) than forehand chop (Fc) and more backhand push (Bt) than forehand push (Ft), except for one player. This was considered to be common for all world-class choppers. 6) The utilization ratios of the technique used before an attack were different for each player, and these techniques could be classified into 3 types: the chop, the push, and the service before the attack.

1 0 0 0 OA ドイツ語圏における発展過程から見たコーチング学の今日的課題

- 著者

- 朝岡 正雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.1-18, 2011 (Released:2011-07-08)

- 参考文献数

- 69

- 被引用文献数

- 1

Modern physical education appeared in Europe at the end of the eighteenth century. In this article, we trace the developmental process of “instruction theory” in European physical education studies and sports science from the end of the eighteenth century to the present in order to consider the relationship between the didactics of physical education and contemporary training science. Focusing on general theories of instruction, we examine the nature of science and make proposals for the restructuring of training science that could be useful in practice. These considerations revealed the following points: 1) In Europe, the theory of instruction in physical education differentiated into Didaktik (didactics), Methodik (methodology), and Bewegungslehre (movement theory) in the 1950s and 1960s. 2) In the end of the 1960s, “Trainingslehre” (theory of training in competitive sport) appeared in Eastern Europe. In the 1970s, the theory of training based on induction from practical experience became a scientific discipline, and was applied as a general theory to various fields such as physical education, recreational sport, and physical activity for health. As a result, the name was changed to “Trainingswissenschaft” (training science). In this way, training science began to incorporate the didactics of physical education. 3) When attempting to restructure training science as an interdisciplinary applied science, we face an insoluble aporia. That is, human movement as a subject of study is so complex that any natural scientific approach needs to be divided infinitely into sub-disciplines, making it more difficult to integrate as an interdisciplinary science. 4) In order to overcome this problem, it is necessary to derive a general theory from practice, rather than from principles of established science. We propose the term coaching science to describe this new theory.

1 0 0 0 有酸素的作業能の一因子としての肺拡散容量

- 著者

- 山地 啓司 猪飼 道夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.7-16, 1972

- 被引用文献数

- 1

一般成人10名(23〜29歳), 中・長距離選手6名(20〜25歳)について, Filleyの steady state method でCO及びO_2肺拡散容量(D_<Lco>及びD_<Lo_2>)を, Douglas bag method で酸素摂取量(Vo_2)を測定した. さらに, 一般成人l8名, 中・長距離選手15名について, 同じ測定法で最大O_2肺拡散容量(max D_<LO_2>)及び最大酸素摂取量(max Vo_2)を測定した. その結果, 両グループとも酸素摂取量(Vo_2)の増加にともなってCO及びO_2肺拡散容量(D_<Lco>及びD_<LO_2>)が比例して増加することを認めた. また, 中・長距離選手は一般成人よりも同一量の酸素を摂取する時, CO及びO_2肺拡散容量(D_<LCO>及びD_<LO_2>)が高いことが認められた. さらに, 最大酸素摂取量(max Vo_2)と最大O_2肺拡散容量(max D_<Lo_2>)との間には相関係数が r=0.817となり, 最大酸素摂取量(max Vo_2)が大きい者は最大O_2肺拡散容量も大きいことが明らかとなった.