- 著者

- 深見 奈緒子

- 出版者

- 建築史学会

- 雑誌

- 建築史学 (ISSN:02892839)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.23-61, 1995 (Released:2018-09-13)

1 0 0 0 OA マージナル・マンとしてのフッサール

- 著者

- 野家 伸也

- 出版者

- 東北大学倫理学研究会

- 雑誌

- モラリア = MORALIA (ISSN:13434802)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.65-80, 2021-11-30

1 0 0 0 OA 「日本語教師は食べていけない」言説 : 『月刊日本語』の分析から

- 著者

- 丸山 敬介 MARUYAMA Keisuke

- 出版者

- 京都

- 雑誌

- 同志社女子大学大学院文学研究科紀要 = Papers in Language, Literature, and Culture : Graduate School of Literary Studies, Doshisha Women's College of Liberal Arts (ISSN:18849296)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.1-38, 2016-03-31

『月刊日本語』(アルク)全291冊を分析し、「日本語教師は食べていけない」言説の起こりと定着との関係を明らかにした。 創刊直後の88~89年、日本語学校の待遇が悪くてもそれは一部の悪質な学校の問題であって、それよりも日本語教師にはどのような資質が求められるかといった課題に興味・関心が行っていた。ところが、91年から92年にかけて待遇問題が多くの学校・教師に共通して見られる傾向として取り上げるようになり、それによって読者たちは「食べていけない」言説を形作ることになった。 90年代後半には、入学する者が激減する日本語学校氷河期が訪れ、それに伴って待遇の悪さを当然のこととする記事をたびたび掲載するようになった。「食べていけない」が活字として登場することもあり、言説はより強固になった。一方、このころからボランティア関係の特集・連載を数多く載せるようになり、読者には職業としない日本語を教える活動が強く印象付けられた。 00に入ってしばらくすると、「食べていけない」という表現が誌上から消えた。さらに10年に近くなるにしたがって、日本語を学びたい者が多様化し、教師不足をいく度か報じた。しかし、だからといって教師の待遇が目立って好転したわけではなく、不満を訴える教師は依然として多数を占めていた。そう考えると、言説はなくなったのではなく、むしろ広く浸透し一つの前提として読者には受け止められていたと考えられる。

1 0 0 0 OA 戦争論についての神学的考察 : 宗教多元社会における正義と平和

- 著者

- 小原 克博 Katsuhiro Kohara

- 出版者

- 基督教研究会

- 雑誌

- 基督教研究 = Kirisutokyo Kenkyu (Studies in Christianity) (ISSN:03873080)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.14-32, 2002-07-29

本論文では、基督教史の中で現れてきた、戦争をめぐる三つの類型、すなわち、絶対平和主義、正戦論、聖教論の間に生じる緊張関係を解釈し、また、それらが歴史的にどのように受容されてきたのかを考察する。平和を実現するために自らが信じる正義を実行するという考えはキリスト教社会においても、イスラーム社会においても同様に見られる。現実には両者の正義はしばしば衝突してきたが、キリスト教の伝統的な正戦論の中では他の宗教の正義の問題はほとんど扱われてこなかった。本論文では、そうした課題に応えるために比較宗教倫理学的視点を導入する。

1 0 0 0 OA 秋田県納税総覧 : 附・官衙、団体、会社、蒐録

- 著者

- 秋田県納税総覧刊行会 編纂

- 出版者

- 秋田県納税総覧刊行会

- 巻号頁・発行日

- 1935

1 0 0 0 OA 便秘を自覚する成人女性における体験の回避が腹痛および腹満感の頻度に及ぼす影響

- 著者

- 齊藤 早苗 嶋 大樹 富田 望 対馬 ルリ子 熊野 宏昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.339-348, 2020 (Released:2020-05-01)

- 参考文献数

- 23

過敏性腸症候群 (IBS) では, 腹部症状に関連する思考, 感情, 身体感覚などを回避する患者が多いことから, アクセプタンス & コミットメント・セラピー (ACT) の有用性が示唆されている. そこで, ACTの治療標的である体験の回避が, 消化器症状に関連した不安や腹痛頻度および腹満感頻度に及ぼす影響について検討する. 方法 : 便秘を自覚する女性244名 (IBSのRome Ⅲ診断基準を満たした128名を含む) に対して, 腹痛頻度および腹満感頻度, 体験の回避 (AAQ-Ⅱ), 消化器症状に関連した不安 (VSI-J), 抑うつ気分・不安気分 (DAMS) に関する質問紙調査を実施した. 結果 : 構造方程式モデリングの結果, 体験の回避が消化器症状に関連した不安に対して正の影響 (0.30) を示した. さらに, 消化器症状に関連した不安と腹痛頻度および腹満感頻度には有意な正のパス係数 (0.55) が示された (Χ2=1.13, df=2, p=0.57, GFI=0.998, AGFI=0.988, RMSEA=0.000). 結論 : 体験の回避は消化器症状に関連した不安を介して, 腹痛頻度および腹満感頻度に影響を及ぼすことが示された.

1 0 0 0 慢性デフレ : 真因の解明

- 著者

- 渡辺努編 阿部修人 [ほか執筆]

- 出版者

- 日本経済新聞出版社

- 巻号頁・発行日

- 2016

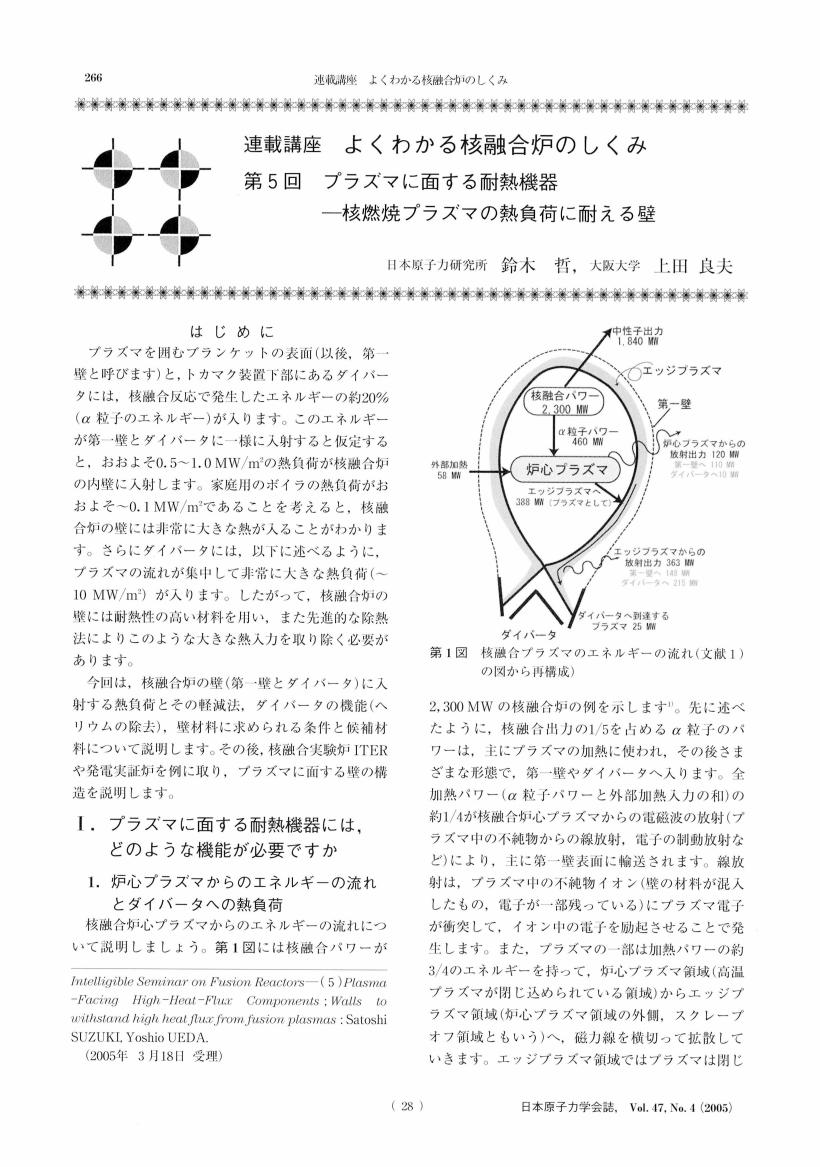

- 著者

- 鈴木 哲 上田 良夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.4, pp.266-271, 2005 (Released:2019-01-31)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 乳牛群における強電解酸性水硫酸銅液の趾皮膚炎による跛行の制御効果

- 著者

- 西川 晃豊 田口 清 樋口 豪紀 佐野 公洋 永幡 肇

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.35-39, 2006-01-20 (Released:2011-06-17)

- 参考文献数

- 15

強電解酸性水 (電解水) に硫酸銅を溶解させた電解水硫酸銅液に6%まで有機物を混入させ, 大腸菌 (Escherichia coli ATCC 11775株) に対する殺菌効果を評価した.電解水硫酸銅液は有機物混入下で硫酸銅濃度2.5×10-2%まで大腸菌の発育を阻止し, 水道水や蒸留水を溶媒とした硫酸銅液より殺菌効果が高かった.次に趾皮膚炎 (DD) が蔓延していたフリーストール農場 (搾乳牛約130頭) において電解水のすすぎ槽と電解水2.5%硫酸銅液の薬液槽を用いた通過型蹄浴のDDによる跛行制御効果を検討した.全頭の通過により薬浴槽のpHは3.1から4.5に, CODは230から3, 890ppmに上昇した.この蹄浴による5カ月間の跛行を呈するDDの摘発率は毎月1.5~3.9%で, 過去4カ月間に実施した水道水5%硫酸銅液による蹄浴と差がなく, 硫酸銅使用量を従来よりも半減できることが示唆された.

1 0 0 0 設計・施工・管理の不備の責任を犬に?

- 著者

- 水流 徹

- 出版者

- 公益社団法人 腐食防食学会

- 雑誌

- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.10, pp.317, 2021-10-10 (Released:2022-02-04)

- 著者

- Hisashi Masugata Shoichi Senda Michio Inukai Takashi Himoto Koji Murao Naohisa Hosomi Yasuyoshi Iwado Takahisa Noma Masakazu Kohno Fuminori Goda

- 出版者

- Tohoku University Medical Press

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- vol.224, no.2, pp.137-142, 2011 (Released:2011-05-27)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 17 25

Seasonal variations in blood pressures should be kept in mind when controlling blood pressure in hypertensive patients. Seasonal variations in glomerular filtration rate (GFR) also may have a clinical significance. However, it is time-consuming to measure GFR directly. We therefore examined the seasonal variation in estimated glomerular filtration rate (eGFR) based on serum creatinine levels in hypertensive patients without CKD (eGFR ≥ 60 mL/min/1.73 m2) and those with chronic kidney disease (CKD) (eGFR < 60 mL/min/1.73 m2). This study included 47 hypertensive patients without CKD (69 ± 11 yrs) and 55 hypertensive patients with CKD (76 ± 8 yrs). The eGFR was determined from the equation: eGFR = 194 × age−0.287 × (serum creatinine)−1.094 (× 0.739 if female). Overall, both groups of hypertensive patients demonstrated similar seasonal variations in eGFR. Importantly, hypertensive patients without CKD and those with CKD showed the lower eGFR in summer (June-August) (71.8 ± 13.2 and 37.2 ± 13.0 mL/min/1.73 m2, respectively) compared with the eGFR in spring (March-May) (77.9 ± 13.0 and 43.0 ± 14.0 mL/min/1.73 m2, respectively) (p < 0.05). The decrease in eGFR from spring to summer was similar for both types of hypertensive patients (without CKD, −6.1 ± 7.0; with CKD, −5.8 ± 5.2 mL/min/1.73 m2). However, the percent change in eGFR from spring to summer was greater in hypertensive patients with CKD (−13.8 ± 9.4 %) than in those without CKD (−7.7 ± 8.3 %) (p = 0.001). In conclusion, careful observation regarding renal function is needed for hypertensive patients with CKD during summer.

1 0 0 0 OA 戦後日本の軍事費と財政法

- 著者

- 安藤 実

- 出版者

- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.1969, no.38, pp.42-55, 1969-04-25 (Released:2010-09-01)

- 参考文献数

- 24

1 0 0 0 OA 安全と安心のための画像処理技術 : 4.画像認識を用いて安心を提供する情報セラピー

1 0 0 0 OA 日本製紙 (株) 釧路工場

- 出版者

- JAPAN TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY

- 雑誌

- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.344-352, 1994-02-01 (Released:2009-11-19)

1 0 0 0 OA 日本製紙株式会社勇払工場

- 出版者

- JAPAN TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY

- 雑誌

- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.256-262, 2002-02-01 (Released:2009-11-19)

1 0 0 0 OA 特別高圧受変電設備の品質保証

- 著者

- 上條 隆能

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.6, pp.367-373, 2008-06-10 (Released:2015-03-03)