1 0 0 0 道端の植物を発端とした対人的事象の生起可能性に関する散種論的考察

- 著者

- 光安 輝高

- 出版者

- 人間・植物関係学会

- 雑誌

- 人間・植物関係学会雑誌 (ISSN:13467336)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.7-13, 2008-09-30

- 著者

- 大堀 敏靖

- 出版者

- 群系の会

- 雑誌

- 群系 (ISSN:09181644)

- 巻号頁・発行日

- no.43, pp.57-66, 2019

1 0 0 0 新撰字鏡における和訓表記の漢字について--字訓史研究の一作業

- 著者

- 小林 芳規

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 文学 (ISSN:03894029)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.6, pp.80-99, 1974-06

1 0 0 0 OA コミュニケーション場のメカニズムの制約活用による音声認識精度向上の概念検証

- 著者

- 益井 博史 中林 一貴 谷口 忠大

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)

- 巻号頁・発行日

- pp.1C4OS6b02, 2020 (Released:2020-06-19)

コミュニケーション場のメカニズムデザインとは,ディスカッション,ディベート,会議,そして相談を行うグループを間接的に制御するために,ルールやインセンティブを含んだ話し合いの制度を設計することである.コミュニケーション場のメカニズムは,実際のコミュニケーションに制約を課すと考えられる.それらの制約は,人工知能に基づく技術の発展に有益であると仮定した.この論文では,自動音声認識システムと発話権取引を例として取り上げて、この概念を評価する.実験により,発話権取引を導入すると、音声認識のパフォーマンスが向上することがわかった.

1 0 0 0 OA 運動図形の形態的特徴が速度知覚に及ぼす効果

- 著者

- 金 顕静 野口 薫

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.55-62, 1999-07-31 (Released:2017-07-21)

- 参考文献数

- 17

本研究は, 形態的特徴が運動パターンの速度知覚にどのように影響するのかを調べたものである。刺激パターンとして垂直・水平・斜め・V字形という四つの異なる図形構成要素をもつパターンを用いた。各パターンにおいてはストライプ状の構成要素の間隔や幅を組織的に変化させた。被験者は, 上から下に運動する動画パターンを観察し, マグニチュード推定法によって知覚速度を評価した。その結果, 垂直ストライプからなる形態はもっとも遅く知覚され, 水平ストライプの形態はもっとも速く知覚された。そして, 斜め・V字形のストライプをもつ形態は, その中間の速度に知覚された。すべてのパターンにおいて, ストライプの間隔・幅の変化は速度知覚に有意な効果を与えた。すなわち, 間隔や幅が狭いほど速く知覚されることが示された。これらの結果は, パターンの構成要素の方向が運動方向(ここでは垂直運動)との関係で速度知覚に影響すること, またパターン出現の頻度が速度知覚の決定因であることを意味する。

1 0 0 0 OA 産経新聞社の各種調査について(調査機関紹介)

- 著者

- 佐々木 嘉信

- 出版者

- 公益財団法人 日本世論調査協会

- 雑誌

- 日本世論調査協会報「よろん」 (ISSN:21894531)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, pp.64-67, 1999-03-31 (Released:2017-03-31)

1 0 0 0 OA 産経新聞電話1000人調査(調査紹介)

- 著者

- 野美山 薫

- 出版者

- 公益財団法人 日本世論調査協会

- 雑誌

- 日本世論調査協会報「よろん」 (ISSN:21894531)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, pp.56-57, 2003-03-31 (Released:2017-03-31)

1 0 0 0 OA 愛着の四類型から見た感情抑制

- 著者

- 永井 智 坂 征拓 田中 真理 設楽 紗英子

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.72-75, 2010-08-31 (Released:2010-08-18)

- 参考文献数

- 14

This study investigated the relationships between four attachment styles and emotional suppression. College students (N=416) completed a questionnaire which assessed attachment style and emotional suppression. The results of the analyses indicated that both dismissing and avoidant people expressed their negative emotions less than secure and preoccupied people. Although avoidant people suppressed emotional expression in social situations, dismissing people did not.

1 0 0 0 日本で最初に飼育されたペンギンに関する追加記録

- 著者

- 福田 道雄

- 出版者

- 公益財団法人 山階鳥類研究所

- 雑誌

- 山階鳥類学雑誌 (ISSN:13485032)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.53-61, 2019

<p>The first importation of live penguins to Japan took place when two Humboldt Penguins (<i>Spheniscus humboldti</i>) arrived in 1915 from Chile. One of them was donated to the Tokyo Imperial Household Museum Zoo (which later became Ueno Zoological Gardens) on June 9, 1915 by Mr. Isokichi Ozawa, the chief engineer of a Japanese merchant ship with regular service to South America. After its death it was preserved as a stuffed specimen, and its record was found in the specimen database (<i>Tensanbu Daicho</i>) of the Tokyo Imperial Household Museum. After the passing of this penguin, the other individual was purchased by Hanayashiki, an amusement park in the Asakusa district in Tokyo. In 1951, Mr. Haruo Takashima discovered the record for a specimen of the Humboldt Penguin registered by the same specimen number in the <i>Tensanbu Daicho</i> at the National Museum of Nature and Science; he later reported that it was an immature bird (Takashima 1952a). It is now believed that the specimen of the immature Humboldt Penguin at the National Museum of Nature and Science, previously considered to be of unknown origin, was one of those first two living penguins imported into the country. In addition, I found that the penguin illustrated in a traditional Japanese hanging scroll was modeled after the individual kept at Hanayashiki and that it was also an immature bird. This has led this author to assume that immature penguins that were easy to keep, were chosen for shipment to Japan.</p>

- 著者

- 村山 立人 松尾 豊

- 雑誌

- 人工知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence (ISSN:09128085)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.96-98, 2003-01-01

1 0 0 0 IR 障害児教育と社会ダーウィニズム超克の問題

- 著者

- 井谷 善則

- 出版者

- 大阪教育大学

- 雑誌

- 大阪教育大学紀要 第IV部門 教育科学 (ISSN:03893472)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.57-76, 1983-09-30

ダーウィンの進化論は自然科学領域の研究成果として歴史的に高く評価されるものである。同時に,この進化論の中にある自然淘汰,適者生存,優勝劣敗,生存闘争等々の考え方は,生物の社会のみならず人間の社会のあり方の原型でもあると解釈され,社会思想に大きな影響を与えた。しかし,この考え方を基盤とする社会ダーウィニズムは障害児教育の視点からはとうてい承服できないものである。そこで,本稿では社会ダーウィニズムの基盤となっている進化論そのものの欠陥を,棲み分け論,分子進化中立説,ゲラダヒヒ社会などを参考にしながら指摘した。進化論そのものの難点に光を当てることにより,社会ダーウィニズムの基盤の弱さを明きらかにした。一方,社会ダーウィニズムは,進化論の生物学的正誤とは別個に,思想として一人歩きをしている一面がある。そこで独立した思想としての社会ダーウィニズムに対して,人間の文化のあり方からの対応を考えた。その場合,発展社会から減速社会への転換を計ろうとしている現在,特に障害児の生き方が示唆に富むものであることを指摘した。そして,障害児や老人をくみこんだ多元的価値社会が,真に,人間性を擁護するものであると把えた。これらの問題を踏まえて,本稿において,障害児教育と社会ダーウィニズム超克の問題の核心と周辺を考察した。Wenn Wir die natürliche Auslesetheorie aus dem sonderpädagogischem Gesichtspunkt betrachten, dann gibt es neue Gesichtspunkt. Es handelt in diesem Essay sich vor allem um 7Akzente. -die Entwicklungslehre von Charles Darwin -die soziale Selektionstheorie -"habitat segregation" von Kinji IMANISHI -"neutral mutation-random drift hypothesis" von Motoo KIMURA -das soziale Zusammenleben ohne Rangordnung und Machtbereich von Theropithecus gelada -die Kontinuität und Nichtkontinuität mit der Tierwelt und dem Kulturleben -die menschliche Gesellschaft mit der Pluralität Die Entwicklungslehre von Charles Darwin ist in der öffentlichen Schätzung gesunken. Aber die soziale Selektionstheorie ist hochgeschätzt. Die natürliche Auslesetheorie, das Gesetz des Überlebens der Tauglichsten haben auf den Pädagogik einen grossen Einfluss gehabt. Doch wir der Entwicklungslehre von Charles Darwin kritisch gegenüberstehen. Wir sollen der Lehre nicht mehr gehorsam sein. "Habitat segregation", "neutral mutation-random drift hypothesis" und Kulturwissenschaft werfen die bisherige Theorie von Darwin um.

- 著者

- 川角 博

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.62-65, 2011

- 参考文献数

- 9

- 著者

- 三瓶 民哉

- 出版者

- 農山漁村文化協会

- 雑誌

- 現代農業 (ISSN:02893517)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.3, pp.158-161, 2018-03

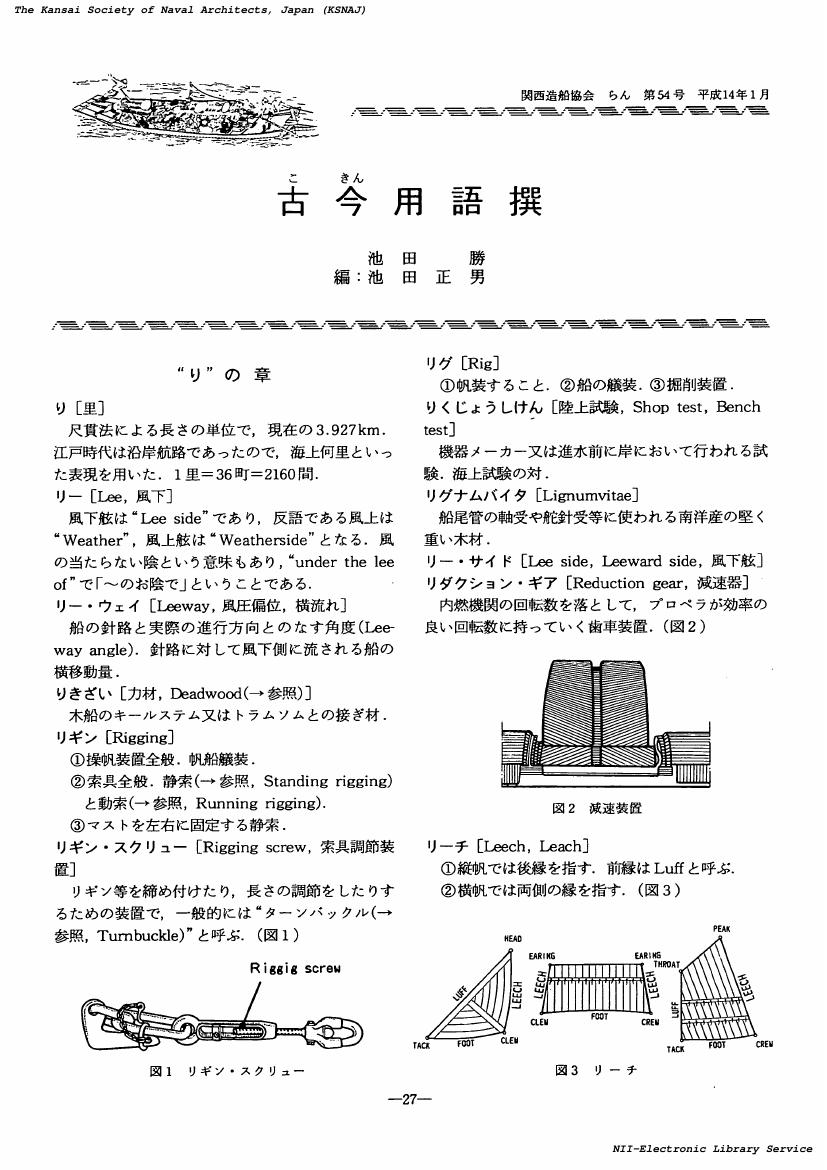

1 0 0 0 OA 古今(こきん)用語撰

- 著者

- 池田 勝

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- らん:纜 (ISSN:09160981)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.36-41, 1990-12-30 (Released:2018-02-24)

1 0 0 0 OA 古今(こきん)用語撰

- 著者

- 池田 勝

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- らん:纜 (ISSN:09160981)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, pp.27-32, 2001-12-30 (Released:2018-03-01)

1 0 0 0 漢方製剤による慢性型特発性血小板減少性紫斑病の治療成績

- 著者

- 中山 志郎 松下 章子 市場 茂樹 矢部 博樹 永井 謙一

- 出版者

- 一般社団法人 日本血液学会

- 雑誌

- 臨床血液 (ISSN:04851439)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.157-161, 1992 (Released:2009-04-24)

- 参考文献数

- 13

副腎皮質ホルモン不応性の特発性血小板減少性紫斑病に対する漢方製剤の効果を検討した。全例にまずツムラ補中益気湯を投与し,無効例にはツムラ柴苓湯,ツムラ人参養栄湯,ツムラ加味帰脾湯の順に変更して投与した。各漢方製剤別の有効率は補中益気湯で20.0%, 柴苓湯で20.7%, 人参養栄湯で5.5%, 加味帰脾湯で6.7%。全40症例の総合効果は12例(30.0%)で有効であり,またこの内8例での効果は6カ月以上持続した。漢方製剤の作用機序をインターロイキン-6やインターフェロンの産生との関連より論議した。

1 0 0 0 OA 5)内科疾患としての頭痛:ここまで進んだ病態解明と新規治療

- 著者

- 鈴木 則宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.9, pp.1773-1780, 2017-09-10 (Released:2018-09-10)

- 参考文献数

- 14

1 0 0 0 OA 多次元尺度構成法

- 著者

- 齋藤 堯幸

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.126-131, 1983-01-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 IR 美容整形・美容医療を望む人々 : 自分・他者・社会との関連から

- 著者

- 谷本 奈穂

- 出版者

- 関西大学総合情報学部

- 雑誌

- 情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要 (ISSN:1341156X)

- 巻号頁・発行日

- no.37, pp.37-59, 2012-09

本論文は,美容整形や美容医療(プチ整形)が普及する現代社会において,それらの施術を受けたいと思う人々の①属性,②身体意識を明らかにする.また,以前行った調査で,美容整形を希望する理由に「自己満足のため」が最も多かったという結果をうけ,③美容実践が,身体を自分の所有物と感じてアイデンティティを再定義するような主体的な経験なのかも明らかにする.25~65 歳の男女800 人に調査票調査を行い,分析した結果は次の通り.①美容施術を望むのは男性よりも女性である.性別以外の,年代,世帯年収,学歴,既婚・未婚といった属性では有意差が見られなかった.②美容実践はあくまでも第一義的に「自分の心地よさ」(=自己満足)のために行われる.自分の心地よさという理由は,美容実践でない行為においても,美容実践を望む人が,望まない人より使用している.ただし,美容実践を望む人ほど「他者」の評価も求める傾向ももつ.③美容実践は,性別と世帯年収に規定される.また自己アイデンティティの再構築を目指すような主体的な行為というより,むしろ「外見の老化を感じる」こと,「身体に関する社会の常識を守るべきという考えを持たない」ことに規定される行為でもある.したがって,美容実践は,第一に「自分」という位相で語られる行為である.ただし,自分の心地よさの背後には「他者」の評価期待が含まれる.そして身体に関わる常識という意味での「社会」的影響は後景に退いている行為である.\nThis paper analyses people intending to undergo cosmetic surgery or cosmetic medical care in contemporary Japan. It aim to explore (1) their attributes, and (2) their body consciousness. The study found that the most popular motivation for cosmetic surgery was "self-satisfaction". ーFollowing this, the study investigated (3) whether cosmetic practices can be regarded as subjective experiences, which promote the re-definition of identities. The results of this later survey (involving 800 informants) as follows.First, more women want to have cosmetic interventions than men. Other attributes, including age, academic background, income, and marital-status, did not show any significant influence on motivations. Second, some people want to have cosmetic interventions because of a sense of self-satisfaction, however, they tend to want positive evaluations from "others" too. Third, "awareness of aging" and "lack of a conviction to maintain common sense in relation to one's body" are more likely to inderpin a desire to undergo cosmetic intervention than "the intention to reform self-identity."Therefore, cosmetic interventions should be understood in terms of "the self," positive evaluations by "the other," and "self-comfort." Although cosmetic practices are social practices, they are not significantly influenced by "the social."

- 著者

- 平松 隆円 牛田 聡子

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.11, pp.847-854, 2004

大学生の化粧意識を規定する個人差要因を解明するため, 大学生378名を対象に質問紙調査を行った.その結果, 男性では, 外的他者意識が『魅力向上・気分高揚』を規定し, 女性では, 公的自意識が『魅力向上・気分高揚』を規定し, 外的他者意識が『魅力向上・気分高揚』『必需品・身だしなみ』を規定することが判明した.