1 0 0 0 Polyphony

- 著者

- 笹原 和俊 Sugano Bruno 奥田 慎平 佐治 礼仁 加藤 周

- 出版者

- 人工知能学会

- 雑誌

- 2020年度 人工知能学会全国大会(第34回)

- 巻号頁・発行日

- 2020-04-01

1 0 0 0 IR 最近のレジリエンス研究の動向と課題

- 著者

- 齊藤 和貴 岡安 孝弘

- 出版者

- 明治大学文学部心理社会学科

- 雑誌

- 明治大学心理社会学研究 (ISSN:18844618)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.72-84, 2009-03-26

1 0 0 0 OA セルゲイ・ニコラエヴィッチ・ヴィノグラドスキー(1856-1952)

- 著者

- ザヴァルジン ゲア 石本 真

- 出版者

- 日本微生物生態学会・日本土壌微生物学会

- 雑誌

- Bulletin of Japanese Society of Microbial Ecology(日本微生物生態学会報) (ISSN:09117830)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.45-54, 1991-05-01 (Released:2009-10-05)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 IR 林家における『律呂新書』研究 ―林鵞峰『律呂新書諺解』を中心として―

- 著者

- 榧木 亨

- 出版者

- 関西大学東西学術研究所

- 雑誌

- 関西大学東西学術研究所紀要 (ISSN:02878151)

- 巻号頁・発行日

- no.49, pp.453-470, 2016-04-01

Japanese study of Ritsuryo shinsho (C. Lulu xinshu, a Song-dynasty treatise on music) is thought to have developed primarily around the figure of Nakamura Tekisai (1629‒1702), a Kyoto-based Neo-Confucian scholar. Yet when we look at the earliest research on this book, we find that Hayashi Gaho (1618‒1680), second-generation head of the Hayashi family, who served as the chief academician of the Tokugawa shogunate, was aware of Ritsuryo shinsho even before Nakamura, and left us a treatise on it entitled Ritsuryo shinsho genkai (1677). However, this latter work went largely unnoticed at the time and is almost never cited in other early modern works on Ritsuryo shinsho. Thus, Ritsuryo shinsho genkai has been overlooked until now, along with the contribution of the Hayashi family to research on the original text. This paper investigates the research on Ritsuryo shinsho conducted by the Hayashi family, the process of writing Ritsuryo shinsho genkai, and the kinds of music practiced within the Hayashi family, concluding with an elucidation of the purposes for which Ritsuryo shinsho genkai was written, and its value as a treatise in its own right.

1 0 0 0 蘭領東インド期のジャワにおける鉄道建設の展開 1867-1941

- 著者

- 野村 亨

- 出版者

- 日本インドネシア学会

- 雑誌

- インドネシア言語と文化 (ISSN:18829848)

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.40-48, 2012

1 0 0 0 OA アルベール・カミュの学士論文『キリスト教形而上学とネオプラトニスム』について

- 著者

- 五十野 昭夫

- 出版者

- 日本フランス語フランス文学会

- 雑誌

- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.109-110, 1977-10-10 (Released:2017-08-19)

1 0 0 0 第2回ナレッジグラフ推論チャレンジ2019開催報告

- 著者

- Hidetsugu YAGI Shintaro UDA

- 出版者

- The Japan Academy

- 雑誌

- Proceedings of the Imperial Academy (ISSN:03699846)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.49-52, 1926 (Released:2008-03-19)

- 被引用文献数

- 21 53

1 0 0 0 OA 短波長ビームに就て(第一報告)

- 著者

- 宇田 新太郎

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.452, pp.273-282, 1926 (Released:2008-11-20)

東北大學に於て八木教授御指導のもとに爲されて居る、短波長ビームに關する實驗の第一報告である。波長4.4米の特別短波長電波を發生し、最初發振器自身に依つて作られる周圍の電界の強さの分布状態を實驗的に研究した結果を擧げ、かゝる發振器に依る電界はすでに指向性を有する事を述べてある。適當な長さの一本の金屬棒は之を發振器の近くに置くのみで、空中線即ちラデェーターとしての作用の顯著である事、次に空中線として用ひた、かゝる金屬棒が、種々な位置に水平に或は垂直に配置された各合に夫々發振器周圍の電界の強さや分布の状態に及す効果を調べてある。最後に三本のかゝる空中線を使用し、之等を適當に發振器に取附け、全體の装置を容易に持ち運び得るやうにし、至極簡單に單一方向性電波を實現する方法の一例を示してある。

1 0 0 0 IR 芥川也寸志の音楽からみる『地獄門』の映画/音楽史的意義

- 著者

- 藤原 征生

- 出版者

- 京都大学大学院人間・環境学研究科

- 雑誌

- 人間・環境学 = Human and Environmental Studies (ISSN:09182829)

- 巻号頁・発行日

- no.28, pp.81-92, 2019-12-20

『地獄門』(衣笠貞之助, 1953年)は, 戦後日本映画の国際的躍進の端緒として, あるいは日本映画のカラー化の嚆矢として, 映画史上に一定の評価を得ている. しかし, この作品の映画史的・音楽史的重要性は芥川也寸志による音楽にも見出せる. そこで本稿は, 『地獄門』の音楽的特徴を, 同時代の映画音楽からの影響による共時的要素と, 芥川の後年の映画音楽にも存在する通時的要素に分けて指摘したのち, 『地獄門』の音楽と芥川の代表作<<交響曲第1番>>が「モティーフの流用」という点で強い繋がりを持つことを示す. <<交響曲第1番>>は, 芥川が團伊玖磨・黛敏郎と結成し音楽史に大きな足跡を遺した「3人の会」の初回演奏会で初演された. 興味深いことには, 同曲は『地獄門』と同時期に成立しただけなく, 同根の音楽動機を持っていることが確認できる. かくして, 従来『地獄門』を巡ってなされた議論からは導き出され得なかった視点, すなわち戦後日本音楽史との繋がりから作品の再評価を提示する.As a landmark in Japanese cinema's overseas advance or as one of the earliest successful color motion pictures in Japan, Gate of Hell (dir. Teinosuke Kinugasa, 1953) has received a certain appreciation in the film history. However, its music composed by Yasushi Akutagawa has been overlooked. This essay firstly points out the characteristics of the music of Gate of Hell in both 'synchronic' features, that is, influences from other film music of the times, and 'diachronic' features which can be found in his later film music. Then I show how the music of Gate of Hell is strongly connected to his Prima Sinfonia (1954/55) in terms of the reutilization of motifs and the similarity of thematic. Prima Sinfonia was premiered at the first concert by San-nin no Kai (「3人の会」). Sannin no Kai, a collective formed by three composers, Akutagawa, Ikuma Dan, and Toshiro Mayuzumi in 1953, left big marks on post war Japanese music culture. What's interesting is that both Prima Sinfonia and the music of Gate of Hell, composed around almost same time, use the same motif. Thus this essay reevaluates Gate of Hell from a viewpoint of the connection with the history of music in post war Japan which has been scarcely mentioned by former studies.

1 0 0 0 OA 座位での連続底背屈運動テストの再現性について

- 著者

- 齋藤 孝義 丸山 仁司 菅沼 一男 鈴木 知也

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.389-392, 2014 (Released:2014-07-03)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

〔目的〕考案した「座位での連続底背屈運動テスト」の測定値の再現性を検討することとした.〔対象〕65歳以上の高齢者の検者内再現性は16名(男性1名,女性15名),検者間再現性は14名(男性2名,女性12名)とした.〔方法〕検者内再現性の測定は1名の検者が2日間以上の間隔をあけて2日間行い,検者間再現性の測定は1名の被検者に対し,2名の検者がそれぞれ2回の測定を行った.検者内再現性および検者間再現性の評価は級内相関係数のそれぞれ,ICC(1,1)およびICC(2,1)により行った.〔結果〕検者内再現性の級内相関係数ICC(1,1)は,0.915,検者間再現性ICC(2,1)は0.932であった.〔結語〕再現性は良好であり,簡便かつ安全に実施でき,臨床の現場でも有用であると考えられる.

1 0 0 0 OA 座位での連続底背屈運動テストを用いた転倒予測について

- 著者

- 齋藤 孝義 丸山 仁司 菅沼 一男 鈴木 知也 佐野 徳雄 岩瀬 洋樹

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.5, pp.805-808, 2014 (Released:2014-10-30)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1 1

〔目的〕本研究は,座位での連続底背屈運動テストを転倒予測として用いることができるのか検証することを目的とした.〔対象〕対象者は65歳以上の高齢者50名とした.〔方法〕転倒群と非転倒群に分け,連続底背屈テスト,timed up & go test,functional reach test,5 m全力歩行テスト,立位つま先テストを評価した.その後,転倒と関係についてロジスティック回帰分析を用いて検討した. 〔結果〕2群間で全ての運動機能に差が認められた.ロジスティック回帰分析の結果,転倒の有無に影響する変数として底背屈テスト,立位テストが選択された.〔結語〕連続底背屈テストは座位で行なうことができ,安全,簡便に理学療法士以外でも実施できる転倒予測指標として有益であると考えた.

- 著者

- 冨田 洋介 新谷 和文 臼田 滋

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.39 Suppl. No.2 (第47回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.Ba0286, 2012 (Released:2012-08-10)

【はじめに、目的】 中枢神経損傷に伴う上位運動ニューロン症候群は、陽性徴候と陰性徴候に分類される。伝統的に痙縮は拮抗筋の筋力低下や協調運動障害をきたすとの考えから、痙縮の抑制が重要視された。しかし近年、痙縮は拮抗筋の筋力低下あるいは協調運動障害とは関連が無く、また陽性徴候よりも陰性徴候の方が運動パフォーマンスに関連するとの報告がある。したがって本研究は脳卒中患者と脊髄疾患患者にて陽性徴候と陰性徴候との関連性を検討し、上位運動ニューロン症候群に関する理解を深め、理学療法介入の参考とすることを目的とした。【方法】 対象は当院に入院中の脳卒中患者15名 (68.1±9.1歳)、脊髄疾患患者16名(67.6±10.6歳)とした。測定肢は脳卒中群では麻痺側、脊髄疾患群では利き足(ボールを蹴る側)とした。痙縮はAnkle Plantar Flexors Tone Scale(APTS)のStretch Reflex(SR)を用い、0から4の5段階で評価した。当指標は数値が大きいほど神経学的な筋緊張が亢進した状態を意味する。足関節背屈筋力は背臥位にてベルトにて固定したHand Held Dynamometer(μTAS F-1,アニマ社製)を使用し、3回測定を行いその平均を代表値とした。協調運動障害は、椅子座位にてFoot Pat Test(FPT)、単純反応時間(Simple Reaction Time: SRT)、リズム課題の3種をデジタルカメラ(EX-FC100, CASIO社製)にて測定した。FPTは足関節底背屈をできるだけ速く行い10秒間で足底面が床に触れた回数を指標とした。SRTはメトロノーム(DB-30, Roland社製)の音が鳴ってから足底面が床から離れるまでに要した時間を指標とした。リズム課題は3条件(0.8Hz、1.6Hz、2.4Hz)の各リズムでメトロノームの音に合わせて足関節を底背屈(タップ)し測定した。リズム誤差(指定のリズムから各タップに要した時間の平均を減じた値の絶対値)、リズム変動(各タップに要した時間の変動係数)を 3条件において各々算出した。SRの結果と足関節背屈筋力、SRT、FPT、リズム誤差、リズム変動との関連性の検討にはSpearmanの順位相関係数を算出した。統計処理はIBM SPSS Statistics(Version 19、SPSS Japan社)を使用し、有意水準は5%未満とした。【倫理的配慮、説明と同意】 対象者には書面と口頭で説明を行い、自筆あるいは御家族の代筆により書面に同意を得た。なお本研究は榛名荘病院倫理審査委員会にて承認を受けた。【結果】 SRは脳卒中群では膝伸展位にて0が6名、1が5名、2が2名、3が1名、4が1名、膝屈曲位にて0が5名、1が5名、2が1名、3が2名、4が2名、脊髄疾患群では膝伸展位にて0が6名、1が7名、2が3名、3が0名、4が0名、膝屈曲位にて0が5名、1が5名、2が5名、3が0名、4が1名だった。脳卒中群と脊髄疾患群それぞれ、足関節背屈筋力は6.0±4.3kg、7.6±2.4kg、SRTは0.34±0.07秒、0.28±0.05秒、FPTは19.5±11.8回、29.3±6.9回、リズム誤差は0.8Hzでは0.05±0.07秒、0.01±0.01秒、1.6Hzでは0.03±0.04秒、0.02±0.03秒、2.4Hzでは0.10±0.14秒、0.03±0.07秒、リズム変動は0.8Hzでは0.11±0.07、0.07±0.02、1.6Hzでは0.15±0.13、0.07±0.03、2.4Hzでは0.24±0.17、0.09±0.03だった。痙縮と足関節背屈筋力、SRT、FPT、リズム誤差、リズム変動の相関係数は脳卒中群ではSRとFPTは膝屈曲位がrs=-0.70(p<0.01)、膝伸展位がrs=-0.64(p<0.05)といずれも中等度の相関を示し、その他の指標と有意な関連性は認めなかった(rs=-0.23~0.34)。一方、脊髄疾患群では膝屈曲位SRと2.4Hzリズム誤差がrs=0.52(p<0.05)と中等度の相関を示し、その他の指標と有意な関連性は認めなかった(rs=-0.24~0.26)。【考察】 脳卒中群・脊髄疾患群において足関節背屈筋力はその拮抗筋である下腿三頭筋の痙縮の程度とは関連を認めず、両者は独立した事象であるといえる。また痙縮と協調運動障害の関連性は脳卒中群と脊髄疾患群では異なることが明らかとなったが、これは痙縮の分布や協調運動障害の程度が両群で異なること、また注意・認知機能や感覚障害の関与などが考えられる。加えて本研究は、中枢神経疾患患者の足関節協調運動障害をFPT、SRT、リズム変動、リズム誤差という異なる観点から評価した。これらの方法は簡便に時間的協調運動障害を多面的に評価できると考える。【理学療法学研究としての意義】 脳卒中患者、脊髄疾患患者の足関節において、痙縮による筋力、協調運動障害への関与は限定的だった。したがってこれらの対象には協調性向上や筋力向上を目的とした痙縮抑制治療の効果は低いと考える。

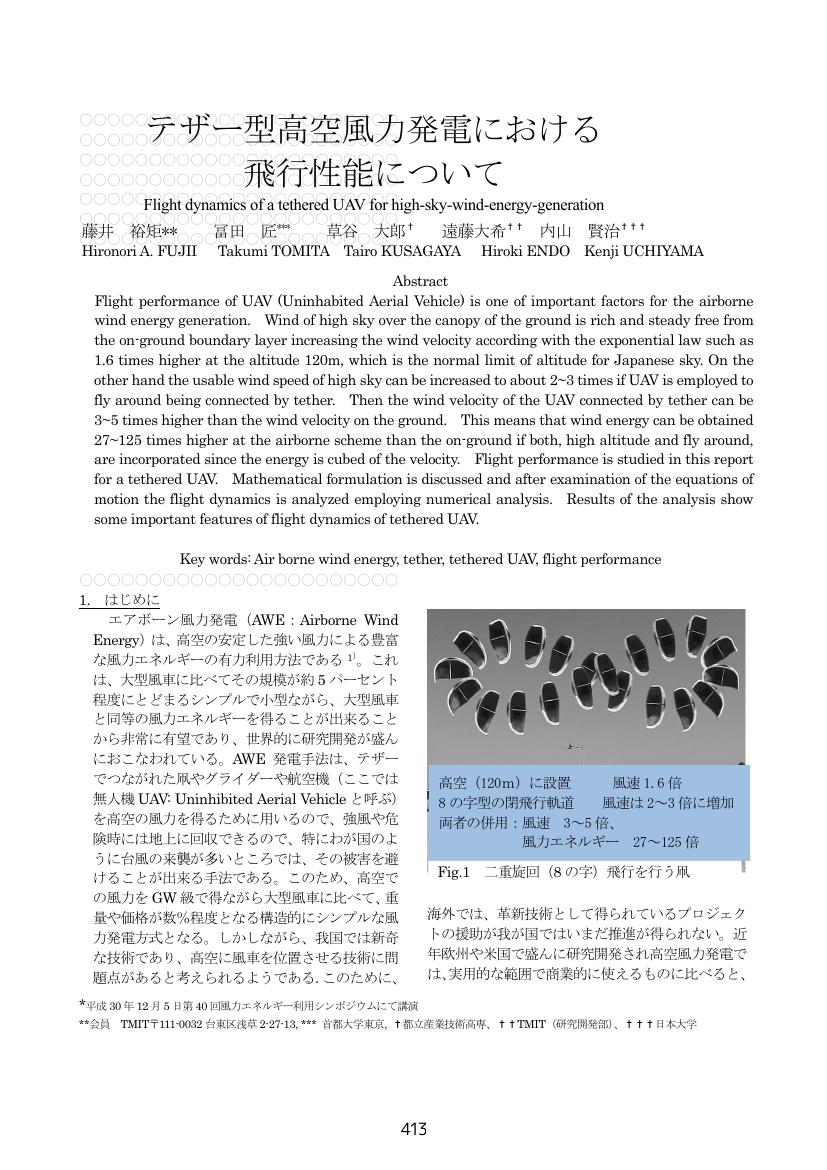

1 0 0 0 OA テザー型高空風力発電における飛行性能について

- 著者

- 藤井 裕矩 富田 匠 草谷 大郎 遠藤 大希 内山 賢治

- 出版者

- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会

- 雑誌

- 風力エネルギー利用シンポジウム (ISSN:18844588)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.413-416, 2018 (Released:2020-02-09)

1 0 0 0 OA 東北・北海道地方における米の摂取・調理状況 (2)

- 著者

- 會田 久仁子 村上 知子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.6, pp.374-377, 2010 (Released:2014-08-22)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA フライングディスクにおけるフォアハンド遠投動作のバイオメカニクス

- 著者

- 笹川 慶 Kei SASAKAWA

- 出版者

- Chukyo University(中京大学)

- 巻号頁・発行日

- 2018-03-19

1 0 0 0 OA 農村風景の保全便益とその費用負担に関する研究

- 著者

- 秀島 栄三 小林 潔司

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.397-402, 1997-10-25 (Released:2018-05-01)

- 参考文献数

- 10

In this paper, the conservation benefits of rural landscape are investigated. The conservation benefits can be derived from two distinct properties of rural landscape: use value and existence value. These benefits can be attributed to both the farmers and the urban residents. The existence value of rural landscape can be derived from altruistic as well as paternalistic motives. It is shown that the existence value based upon altruistic motives is vanished in the cost-benefit calculation. The income transfer from urban residents to rural residents can be justified in terms of use value and existence value based upon paternalistic motives.

1 0 0 0 OA 構文スキーマによる格助詞「が」の分析と基本文型の放射状範疇化

- 著者

- 菅井 三実 Kazumi SUGAI 兵庫教育大学学校教育学部 Hyogo University of Teacher Education

- 雑誌

- 世界の日本語教育. 日本語教育論集 = Japanese language education around the globe ; Japanese language education around the globe (ISSN:09172920)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.175-191, 2002-06-28

本稿は、格助詞「が」の両義性を出発点として、 2種類の「構文スキーマ」を提案し、基本文型を具体的に範疇化するところにまで発展させたものである。まず、「ガ格」成分の基本的意味として述語レベルで 〈主体〉 と 〈対象〉 の 2つを認める。前者は 「太郎が走る」のような主語的なもので、後者は「水が欲しい」のように、むしろ目的語的なものである。 この両義性が 《意味と形式の一対一対応》 の原則に反することから、より高次のレベルにおいて「ガ格」を「述部内において最も顕著な成分」を標示するものとして同化させる。その上で、述語レベルにおける 2つの意味を分化させるために構文レベルに 2つの「構文スキーマ (constructional schema)」を導入する。この構文スキーマを導入することで、従来、その位置づけが確然としなかった 〈存在文〉 〈同定文〉 〈能力文〉 〈可能文〉 〈てある文〉 〈主観表現〉 〈形容詞文〉 などに対し、ガ格の意味に基づいて構文的特徴を明らかにするとともに、プロトタイプ効果を確認しながら、明示的な範疇化を試みる。具体的には、 存在文をプロトタイプ的メンバーとし、《存在のあり方》 を変数とする存在表現のバリエーションとして放射状に範疇化するというものである。同時に、〈存在のありか〉 が「ニ格」で標示されるかどうかという存在文に固有の特性に着目することで、〈(広義の)同定文〉 〈数量形容詞文〉 〈知覚文〉 〈関係文〉 が 1次的メンバーとして位置づけられ、〈情意・情態形容詞文〉 〈主観表現〉 〈能力文〉 〈てある文〉 が 3次的メンバーとして位置づけられることを例示する。