1 0 0 0 OA ピーター・ディヤング,インスー・キム・バーグ著,桐田弘江・住谷裕子・玉真慎子訳 金剛出版,2016年 解決のための面接技法 第4版—ソリューション・フォーカスト・アプローチの手引き

- 著者

- 伊藤 拓

- 出版者

- 日本ブリーフサイコセラピー学会

- 雑誌

- ブリーフサイコセラピー研究 (ISSN:18805132)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1-2, pp.46-47, 2017-03-31 (Released:2017-06-30)

- 著者

- 鶴見 真治 清藤 秀理 中山 直英

- 出版者

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-016, (Released:2022-10-05)

- 参考文献数

- 31

The rare barracudina Lestidium bigelowi Graae, 1967 was reported for the first time from the northwestern Pacific, based on four specimens collected from the vicinities of Okino-torishima Island, Japan, and Guam, at depths of 85–150 m. Previous records of the species had been limited to east of the Seychelles in the western Indian Ocean (type locality), the eastern Pacific off Colombia, and the southwestern Pacific off New Caledonia. Lestidium bigelowi is the only paralepidid species known to have six small, round, discrete mid-ventral luminescent organs, evenly spaced from the isthmus to near the anus, whereas in other species of the family, the luminescent organ is absent or represented by an elongate slender duct (s) extending along the mid-ventral line from the chest to the anus. The following characters are also useful to distinguish the species from its congeners: dorsal fin origin and outer pelvic-fin base more-or-less vertically level, anal-fin rays 28–30, vertebrae 80 or 81, predorsal fin length 54.3–56.5% of standard length (SL), and prepelvic fin length 53.7–56.3% of SL. Because L. bigelowi was previously known only from juveniles, the morphology of much larger individuals (72.3–123.7 mm SL) is described herein. Two specimens collected southwest of Okino-torishima Island represent the first record of L. bigelowi in Japanese waters (within the Exclusive Economic Zone). The new standard Japanese name “Botan-namehadaka” is proposed for the species, being derived from the button-like luminescent organs (“botan”) and the Japanese name for barracudina (“namehadaka”).

1 0 0 0 トルコにおけるシリア人難民の社会資本形成に関する学際的な研究

- 著者

- AKKEMIK KUCUKALI 新見 陽子 Fuentes・Cordoba Gabriel C Y.Horioka 庄司 匡宏

- 出版者

- 山口大学

- 雑誌

- 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B))

- 巻号頁・発行日

- 2021-10-07

After the breakout of the civil war in Syria in 2011, Turkey faced a serious refugee exodus. After a decade, the population of refugees rose to 4 million and they are scattered all over the country from bordering provinces to big cities. The literature so far studied the consequences of this inflow of refugees on economic outcomes, e.g., wages, employment, and housing demand. Yet, the impacts on wellbeing and social capital (e.g., trust and altruism) of both locals and refugees is still unexplored. This project aims to examine it via a multi-focal attempt relying on a large national survey.

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1908年07月21日, 1908-07-21

- 著者

- 青木 利彦

- 出版者

- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0094, 2017 (Released:2017-04-24)

【はじめに,目的】人工膝関節全置換術(TKA)術後早期の異常歩行パターンの一つとして,Double knee actionの低下を臨床上経験する。原因として疼痛や荷重応答期での膝伸展モーメント減少により衝撃吸収機能が低下することなどが報告されている。我々は中高齢者で普及しているノルディックウォーキング(NW)がTKA後早期に膝伸展筋の負担軽減型歩行になると報告しており,今回,NWがDouble knee actionの改善に有効な歩行運動となりえるかを,独歩,および杖歩行と比較検討したので報告する。【方法】変形性膝関節症に対してTKAを施行し術後3週経過後に独歩可能となった10名の女性(年齢76.3±7.0才)を対象とした。課題動作は10m直線歩行路における自由速度での独歩,1本杖歩行(1本杖),およびジャパニーズスタイルのNWとし,表面筋電図と床反力計を用いて検討した。表面筋電図は術側の内側広筋(VM),外側広筋(VL),大腿二頭筋(BF),前脛骨筋(TA),下腿三頭筋(GS)を被験筋として表面筋電図を測定し,筋毎に%SWDM(Segment Weight Dynamic Movement)法にて振幅を正規化し,歩行1周期の平均筋放電量を求めた。床反力計は直線歩行路に埋め込み,術側下肢と対側に使用する杖の鉛直成分を計測した。計測値は飯森らの方法を使用し,第一,第2の山をF1,F2,F1とF2の間の谷をF3,立脚時間をTとしknee functional score(KF値)を算出(KF=(F1-F3)+(F2-F3)/T)しDouble knee actionの円滑さの指標とした。また下肢の着床と杖・専用ポールの着床時間の差を各々の鉛直成分検出時間の差で求めた。試技は各課題を3回実施し最大値の平均値を計測値とした。歩行様式間の比較には1元配置分散分析を行い,主効果を認めた場合は多重比較を行った。下肢と杖・専用ポールの着床時間の差はt検定を用いてNWと1本杖を比較検討した。【結果】表面筋電図での平均放電量(%SWDM)で主効果を認めたのはVMで,NW(51.8±9.0)は,独歩(58.2±10.1),1本杖(57.3±10.2)より低く,VLもNW(46.5±11.1)は,独歩(54.3±11.8),1本杖(52.4±11.8)より低い値となった(p<0.05)。床反力では,下肢の着床と杖・専用ポールの平均着床時間はNWが下肢着床前0.06秒で,1本杖は着床後0.13秒と2群間に有意な差を認めた(p=0.00)。また,KF値はNW(267.31±65.76)は独歩(170.30±46.82),より有意に高い値を示し(p=0.003),1本杖歩行(213.21±50.74)より高まる傾向が見られた。【結論】NWは上肢を大きく前後に振る様式であることから独歩や1本杖と比べ下肢の着床前にポールを床につきやすくなりVM,VLの能動的活動の抑制に貢献し,荷重と抜重の円滑さに作用したと考えられた。膝伸展筋の筋力低下を来たしやすいTKA術後早期のNWは,独歩,1本杖歩行と比べ,膝伸展筋活動の負荷軽減型の歩行様式であり,Double knee actionを改善する作用が得られる歩行運動である可能性がある。

1 0 0 0 OA 鳥海山 1974 年の火山活動

- 著者

- 宇井 忠英 柴橋 敬一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 火山.第2集 (ISSN:24330590)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.51-64, 1975-08-01 (Released:2018-01-15)

Volcanic activity at the snow-capped summit of Mt. Chokai was first noticed by the captain of scheduled airline on March 1, 1974. The activity began with swarm of volcanic earthquakes, succeeded by fumarolic activity and finally explosion took place and a few craters were formed at eastern (late February-early March) and western (late April) foot of 1801 lava dome (Shinzan). The ejecta were exclusively fine-grained air-fall ash and accidental blocks. The blocks, formed the mud flow mixed with melted snow, rushed down the slope of volcanic edifice. Essential materials, such as bombs, air-fall scoria, or lava flows were not erupted. Rapid melting of snow was supposed to have been triggered by the formation of fumaroles caused by ascent of hot magma and associated juvenile gas. Thermal energy consumed for melting and evaporating snow is calculated as 3×1021 ergs. Total volume of mud-flow deposit is around 3×104 cubic meters, and that of air-fall ash is an order of 105 cubic meters. The entire area which showed thermal activity is approximately 700×200 meters, elongated in east-west direction. Distribution of earthquake foci was also trending east-west just passing the prehistoric summit and parasitic vents. Direction of vent alignments is the same for the most volcanoes in northeastern Japan, and is supposed to reflect regional stress field.

1 0 0 0 OA アジド化合物を用いた最近の有機合成反応

- 著者

- 平野 康次

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.416-417, 2006-04-01 (Released:2010-10-20)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 1

This mini review focuses on current topics on the following two reactions with azido compounds, which have been recently developed in the field of chemical biology; I) triazole synthesis by copper-catalyzed cycloaddition of an azide with an alkyne, II) modified Staudinger reaction, that is, Staudinger ligation.

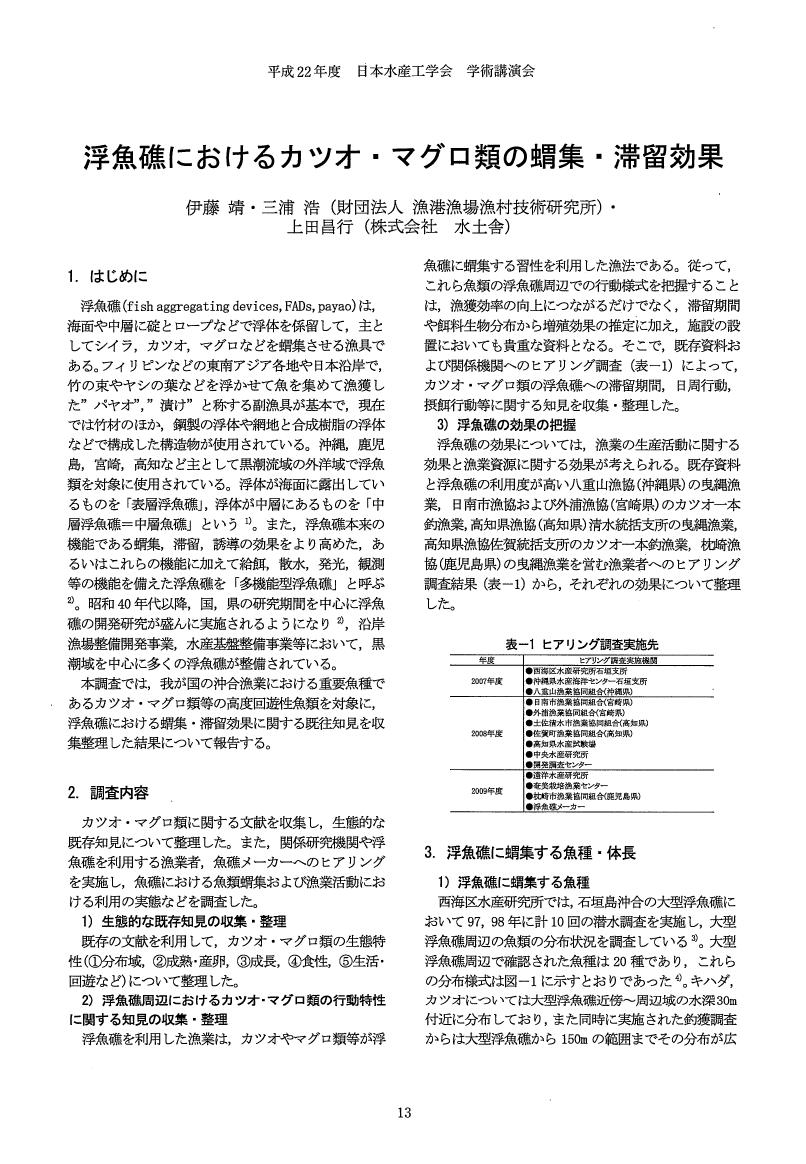

1 0 0 0 OA 浮魚礁における力ツオ・マグ口類の蝟集・滞留効果

- 著者

- 伊藤 靖 三浦 浩 上田 昌行

- 出版者

- 日本水産工学会

- 雑誌

- 日本水産工学会 学術講演会 学術講演論文集 2010年度 日本水産工学会 学術講演会 講演論文集 (ISSN:09173943)

- 巻号頁・発行日

- pp.13-16, 2010 (Released:2020-04-01)

- 参考文献数

- 18

1 0 0 0 OA 図書館におけるDVD資料の上映と課題

1 0 0 0 OA 休憩時間の過ごし方が作業パフォーマンスに及ぼす影響の調査

- 著者

- 三木 隆裕 寺田 努 前田 俊幸 唐澤 鵬翔 安達 淳 塚本 昌彦

- 雑誌

- 研究報告ユビキタスコンピューティングシステム(UBI) (ISSN:21888698)

- 巻号頁・発行日

- vol.2018-UBI-57, no.3, pp.1-8, 2018-02-19

オフィスワーカにとって,適切なタイミングで効果的な休憩をとることは作業効率上望ましい.しかし,個人差や作業環境により個人ごとの適切な休憩時間の過ごし方は異なる.ここで,休憩状態を定量的に評価できれば,個人ごとの適切な休憩時間の過ごし方を知ることができると考えられる.また,作業中の些細な行動によって効果的な休憩ができていることを認識できると考えられる.その結果,オフィスワーカは正しい休憩をとることができ,高いパフォーマンスを維持しながら作業を行い,より質の高い結果を出すことに繋がる.そこで本研究では,休憩状態を定量的に評価する手法を検討するために,休憩時間の過ごし方の違いが作業パフォーマンスに与える影響についてストレス状態の指標である LF / HF 値と瞬きの回数に着目して調査した.その結果,LF / HF 値により推定されたストレス状態である時,作業パフォーマンスが高いことがわかった.また,「寝る」,「スマートフォンを見る」,「タバコを吸う」 の 3 種類の休憩時間の過ごし方で作業パフォーマンスの向上がみられた.

1 0 0 0 OA 切除可能膵癌の診断

- 著者

- 本多 俊介 潟沼 朗生

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.4, pp.290-296, 2020-04-10 (Released:2020-04-10)

- 参考文献数

- 43

膵癌取扱い規約第7版にて,わが国独自のresectability(切除可能性)についての定義がなされた.NCCNガイドラインに準じたシンプルなものとなっており,術前診断に関わる内科医にとってもわかりやすく整理されている.「Resectable」とは,標準切除によってR0切除が可能なものである.依然として膵癌は予後不良な癌種であり,根治療法としての手術施行が可能な状況での早期発見が重要である.各種画像診断・病理診断を駆使して,正確・迅速な術前診断を行い,膵癌治療成績を向上させていく必要がある.

1 0 0 0 OA 医療現場における患者安全に役立つ眠りSCAN®の有用性の検証

【背景・目的】 Rapid Response System(RRS)は予期せぬ院内心肺停止率、死亡率の低下や入院日数を削減する可能性が示唆され、国内外の医療安全指針に採用されている。RRSの第1コンポーネントである求心的視点(患者のバイタルサイン等の異常への気づきとRRSの起動)は、看護師の状況認識力のひとつであるため、能力差により状態変化を見逃される可能性があることから、モニタリングの重要性が強調されている。しかし、全患者に生体情報モニターによる観察を行うことは、物理的に不可能である。これらの現状から、看護師の能力差によらず、患者への負担が最少で状態変化の把握ができ、適切なタイミングでの訪室と観察に繋がるシステムが望まれる。そこで、介護施設において、「見守りシステム」として利用されているパラマウント製品の「眠りSCAN®」が急変の前兆を早期に確認する患者安全のデバイスとして活用可能性があるのではないかと着眼した。しかし、眠りSCAN®は生体情報モニターではないため、患者の病態を正確に反映するものではない。ただし、患者の状態変化を示す呼吸数と心拍数が眠りSCAN®により得られる指標として含まれる。そこで、眠りSCAN®の指標が患者の病態変化を捉える看護師の感覚を裏付けることができるかを検証することとした。【方法】 ベッドサイドで呼吸・循環を持続モニタリングする必要のない救命病棟入院患者に対して、眠りSCAN®を退院まで使用した。人工呼吸器装着中の患者と15歳未満の小児患者は対象から除外した。眠りSCAN®で得られる指標(呼吸回数、心拍数、活動量)のうち、急変前兆候を示す呼吸と心拍数に焦点をあて、設定数を逸脱した場合には訪室し、患者の迅速評価、一次評価を行った。但し、眠りSCAN®によるデータに変化がない場合も看護師の懸念が生じた場合は訪室することを前提としている。【倫理的配慮】 得られたデータは匿名化を図り、機密性確保に努めた。また、研究発表後は再現不可能なかたちでデータは破棄をする。【結果】 対象患者は28名であった。看護師が訪室しようと思うレベルの数値が眠りSCAN®で示された患者に迅速評価・一次評価を実施した結果、眠りSCAN®の数値は、実測の呼吸数や心拍数、と差異がなかった。一時的に眠りSCAN®で逸脱した値を示した症例は、体動や咳嗽反射によって現れた生体反応であった。持続的に眠りSCAN®で逸脱した値を示した症例は、疼痛や喘息発作、発熱による生体反応であった。【考察】 看護師が「何かおかしい」と感じて観察する状態のバイタルサインと眠りSCAN®が表すシグナルは差異が無く反映していることが明らかとなった。よって、眠りSCAN®の指標は患者の病態変化を捉える看護師の感覚を裏付ける可能性が高いことが示唆された。 しかしながら、本研究で対応した看護師は中堅以上であったため、経験値などによって差が見られないかという点においては追研究が必要である。さらに、眠りSCAN®は医療機器や耐圧分散式エアマットレスの振動を読み取るという特性を踏まえた対象患者の選定と、同時にサンプル数を増やして追研究することで、この先、急変の前兆を早期に確認する患者安全に役立つデバイスとして医療現場で使用できる可能性が高まると考えられる。

1 0 0 0 OA 巫蠱の事件について──「前漢の巫者」の補訂──

- 著者

- 藤田 忠

- 出版者

- 国士舘大学文学部人文学会

- 雑誌

- 国士舘大学文学部人文学会紀要 (ISSN:03865118)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, 2003-12