1 0 0 0 OA 日本語自動詞における場所に関わる交替諸構文の特徴

- 著者

- 杉浦 滋子

- 出版者

- 麗澤大学大学院言語教育研究科

- 雑誌

- 言語と文明 = Language & Civilization (ISSN:24350230)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.3-16, 2021-03-31

1 0 0 0 OA 東北地方におけるアロフェン質黒ボク土と非アロフェン質黒ボク土の分布

- 著者

- 三枝 正彦 松山 信彦 阿部 篤郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本土壌肥料学会

- 雑誌

- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.423-430, 1993-08-05 (Released:2017-06-28)

- 被引用文献数

- 16

東北各県より代表的耕地黒ボク土393点を入手し,酸性シュウ酸塩可溶アルミニウムに対するピロリン酸可溶アルミニウムの比,酸性シュウ酸塩可溶ケイ酸含量および粘土含量を用いてアロフェン質黒ボク土と非アロフェン質黒ボク土に類型区分することを試みた.さらに,この結果と前報で報告した交換酸度y_1による開拓地土壌の類型区分結果をペドロジスト懇談会作製の土壌図に作図し,火山灰の分布状況,風化に関係する気候要因,火山灰の岩質,火山ガラスの性質を考慮して東北地方における両黒ボク土の分布と分布面積を検討した.アロフェン質黒ボク土は,全黒ボク土の48%,86万haを占め主として完新世テフラが厚く堆積する地域で,降水量が少ない青森県南東部から岩手県北部にかけて,母材が塩基性の岩質あるいは有色火山ガラスを主体とする岩手山,蔵王山周辺,軽石を含む火山灰降下地域と考えられる秋田県北東部,福島県北部に分布していた.これに対して,非アロフェン質黒ボク土は,全黒ボク土の52%,94万haで年降水量の多い日本海側の各地,高標高地あるいは宮城県の内陸部に,また降水量は相対的に少ないが完新世のテフラの降灰の少ない岩手県南部から宮城県北東部に主として分布していた.東北各県における非アロフェン質黒ボク土の分布割合は青森県30%,秋田県80%,岩手県43%,山形県100%,宮城県76%,福島県42%と推定された.

- 著者

- 劉 麗鳳

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, pp.155-174, 2018-05-31 (Released:2020-03-13)

- 参考文献数

- 25

本稿の目的は,中国の都市部と農村部の中学校における「できない生徒」に対して,教師がどのように処遇しているのかを考察することである。用いたデータは,都市部と農村部の中学校での参与観察とインタビューである。中国では農村部の中学生の退学率が高く,先行研究から家庭の貧困と親の勉学への無理解,学校の物理的な条件が指摘されているが,教師文化や指導文化など学校内部のミクロレベルでの教師 - 生徒間の相互作用が中学生の退学行動に及ぼす影響の考察も重要である。 本論では,以下の点を明らかにしている。都市部の中学校の教師は,他の生徒の学習の妨げにならないよう「できない生徒」に対して「ソフトな隔離」をしつつ,教室内の役割を与えることで生徒集団の一員として包摂していた。一方,農村部の中学校の教師は「できない生徒」を教室や授業からあからさまに排除し,彼らに教室外の役割を与えると同時に,彼らを監視役に利用して校内の秩序づけを行っていた。中国における「学業成績重視」の価値観のもとで教師の処遇に違いが生じる背景には,教師が用いるストラテジーに違いがあり,前者は生徒の学習意欲の喚起を重視するペダゴジカル・ストラテジーが用いられていたのに対して,後者は「できない生徒」を教室や学校から排除することで自らの評価を高めようとする教師のサバイバル・ストラテジーが用いられていた。

- 著者

- 範 俏慧

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, pp.91-110, 2017-11-30 (Released:2019-06-14)

- 参考文献数

- 21

本稿は,大卒者の学校から職業への移行を「成人期への移行」の一局面として捉え,中国の小都市出身の大卒者の就職プロセスに焦点を当て,職業選択(就職地選択及び就職先選択)における「親の意向」による影響と,就職時における「家族・親族ネットワーク」の効果との2つの要素に注目し,中国の大卒者の就職における家族の影響を明らかにすることを目的とする。 分析の結果,以下のことが明らかになった。共産主義の遺制と強い家族主義の文化を残したまま急激な市場経済を導入した中国においては,大卒者の就職プロセスは,依然として戸籍制度や労働市場における体制内外の分断といった構造的・制度的要因によって制約されている。大卒者及びその家族はその中で可能な限り有利な就職機会と将来設計を手にするために,私的な家族・親族ネットワークを動員している。家族・親族ネットワークの効果は,ネットワーク自体の地域的広がりの度合いにより一定程度規定されている。そのような「家族戦略」とも言える中国の大卒就職のあり方は,個人としての大卒者にとって制約と資源という両義的な意味をもつ。 本稿の分析が示唆するように,大卒の就職を「成人期への移行」の一部として捉えることで,大卒者の就職が埋め込まれている「社会構造」を,これまでよく分析の射程に入れられてきた「大卒労働市場」及び「社会ネットワーク」を超え,より包括的に検討することが可能となる。

1 0 0 0 OA 中国における教育社会学研究

- 著者

- 賀 暁星

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, pp.7-11, 2017-07-28 (Released:2019-03-08)

- 著者

- 笠巻 純一 宮西 邦夫 笠原 賀子 松本 裕史 西田 順一 渋倉 崇行

- 出版者

- 日本健康行動科学会

- 雑誌

- Health and Behavior Sciences (ISSN:13480898)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.45-56, 2021 (Released:2022-03-31)

- 参考文献数

- 42

This study aimed to clarify the correlation between snacking behavior and psychological stress in female university students and thereby contribute to health support measures. A questionnaire survey was conducted to examine household living arrangements, snacking behavior (consumption of confectionery and snacks), and psychological stress stemming from interpersonal relationships or the demands of study, etc. of students from four universities in Japan. The survey was conducted yearly for 3 years (following multiple sections of the population from the first to third year), and 81 female students were valid respondents. Interpersonal stress scores were positively and significantly correlated with several items of snack frequency scores by time of day and snack frequency scores by situation (i.e., snacking alone, with friends, before/after classes or other events, and instead of a meal). In their first year, the students with high interpersonal stress showed a high total frequency of snacking in the morning, in the afternoon, or at night or snacking alone, which was more common among students living alone. In their second year, the students with high interpersonal stress showed a higher frequency of snacking alone. In their third year, the students living alone and with high interpersonal stress showed a high total frequency of snacking in the morning, in the afternoon, or at night; before or after classes or other events; and instead of a meal. It was found that the higher the degree of personal stress among female university students, the higher the frequency of their ingestion of confectionery and snacks.

1 0 0 0 OA 部活動の社会学 学校の文化・教師の働き方

- 著者

- 吉田 毅

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会体育社会学専門領域

- 雑誌

- 年報 体育社会学 (ISSN:24344990)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-03-004, (Released:2022-03-22)

1 0 0 0 OA どう診る こんな動物 - カメの臨床 -

- 著者

- 霍野 晋吉

- 出版者

- 動物臨床医学会

- 雑誌

- 動物臨床医学 (ISSN:13446991)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.5-9, 2015-03-20 (Released:2016-03-24)

1 0 0 0 OA コロイド科学が今面白い

- 著者

- 好村 滋洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.164-173, 1999-03-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 1

物理学の研究対象としてコロイド系は今注目すべき時期を迎えています. コロイド科学では原子・分子のつくる集合体の不均一な組織構造とその秩序形成過程を解明することが目標となっています. 相転移現象の研究で発展した手法がコロイド系に適用され, 研究のフロンティアとして著しい発展を可能にしています. 物質を連続媒体として扱い, その中に系の構造を特徴づける長さを見出し, 種々の階層構造をそれぞれにあったスケールで粗視化してとらえるやり方です. コロイド科学はこれから新しい研究の場を求めている若い物理学者にとって絶好の挑戦舞台となるでしょう.

1 0 0 0 OA 流体セル中でのオパール型コロイド結晶の形成過程と構造

- 著者

- 石井 昌彦 原田 雅史 月ヶ瀬 あずさ 中村 浩

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子論文集 (ISSN:03862186)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.29-34, 2007 (Released:2007-09-27)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1 1

単分散微粒子が三次元的に規則配列したオパール型コロイド結晶を作製するための単分散微粒子として,シリカ微粒子と並んでポリスチレン微粒子がよく用いられる.しかし,ポリスチレン微粒子を用いた場合にはクラックの発生が多いとの指摘もある.本報では,数 cm2 オーダーの面積にわたって面内での結晶方位が揃ったオパール型コロイド結晶の作製が可能な流体セルを用いて,ポリスチレン微粒子を用いた場合のコロイド結晶形成過程と作製されたコロイド結晶の構造を,シリカ微粒子の場合との比較において調べた.角度分解反射スペクトル測定などの分光的手法により,異なる光学特性を示す三段階の乾燥過程を経てコロイド結晶が形成されること,シリカ微粒子の場合と異なりポリスチレン微粒子の場合には,最後の乾燥段階において約 3%の粒子径収縮が生じることが明らかになった.この粒子径収縮のため,ポリスチレン微粒子からなるコロイド結晶では,シリカ微粒子からなるものに比べて,クラックの発生が多くなるものと考察した.

1 0 0 0 梅山遺稿

- 著者

- 川北長[ギョウ] 著

- 出版者

- [出版者不明]

- 巻号頁・発行日

- vol.一, 1908

- 著者

- Masanobu NAKAYAMA

- 出版者

- The Ceramic Society of Japan

- 雑誌

- Journal of the Ceramic Society of Japan (ISSN:18820743)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, no.6, pp.286-291, 2021-06-01 (Released:2021-06-01)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 7

In this review, we introduce our work in the field of materials informatics for the prediction of ionic conduction properties in inorganic crystalline solids. Rational material development based on information-derived prediction of the ionic conductivity for the materials listed in the crystal structure database is attractive to reduce processing time and labor costs. For this purpose, the development of general descriptors and a sufficient volume of ionic conductivity datasets are required. As an example, herein we describe machine learning regression and Bayes optimization schemes and their results by using histogram descriptors and a bond valence-based force field approach.

1 0 0 0 OA 環境正義の観点から描き出される「不正義の連鎖」――米軍基地と名護市辺野古区――

- 著者

- 熊本 博之

- 出版者

- 環境社会学会

- 雑誌

- 環境社会学研究 (ISSN:24340618)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.219-233, 2008-11-15 (Released:2018-12-18)

普天間飛行場の代替施設の建設予定地である名護市辺野古(へのこ)区は,1959年に米軍基地キャンプ・シュワブを受け入れた。以来,辺野古の社会構造にはシュワブが深く埋め込まれていき,それゆえに現在辺野古は,新たな米軍基地の受け入れを拒絶することができずにいる。本稿では,環境正義の観点から,この辺野古においておきている問題を描出していく。環境正義には,環境負荷の平等な分配を要請する分配的正義としての側面と,環境政策の決定過程への地域住民の民主的な参加を要請する手続き的正義としての側面とがある。本稿では分配的不正義が手続き的不正義を地域社会にもたらし,そのことがさらなる分配的不正義を地域社会にもたらす「不正義の連鎖」が辺野古において生じていることを明らかにした。また,手続き的正義を,制度レベルと行為レベルとに区別し,行為レベルでの手続き的正義を地域社会において実現することが最優先されなければならないことを指摘した。なお「不正義の連鎖」の描出は,分析概念として環境正義を捉えることで可能になった。

- 著者

- 小西 怜生 重盛 俊弥 田村 瑠菜 伊藤 英臣 菊池 義智 樋口 博也

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.3, pp.125-131, 2020-08-25 (Released:2020-09-10)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 3 1

Cletus punctiger(Dallas)(Heteroptera: Coreidae)is widely distributed in Japan. This insect is a serious pest that sucks developing rice kernels and causes pecky rice. Adults collected in environmental fields, orally acquire symbiotic bacteria belonging to the genus Burkholderia from environmental soil in the nymphal stage and commonly possess the symbionts in their gut crypts. Therefore, we examined whether nymphs reared with food, water and soil collected from their natural habitat acquire the symbionts. Rearing experiments with soil demonstrated that nymphs acquire the symbionts. We then investigated the developmental zeros and effective accumulative temperatures using rearing experiments with food, water, and soil. The developmental zeros were 14.3°C in the egg stage, and 14.0°C and 14.1°C from the egg to the nymph stage in the females and males, respectively, and 12.8°C in the preoviposition period. The effective accumulative temperatures were 84.0 day-degrees in the egg stage, 344.8 day-degrees from the egg to the nymph stage in both females and males, and 131.6 day-degrees in the preoviposition period. Based on the data above, the number of annual generations of C. punctiger in Shiga Prefecture was estimated to be three at the most. The new adults in the third generation are considered diapause adults that move to hibernating sites.

1 0 0 0 OA トロコイドオイルポンプにおけるキャビテーション挙動の可視化解析

- 著者

- 谷 浩彰 井筒 正人 小河原 正樹

- 出版者

- 公益社団法人 自動車技術会

- 雑誌

- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.441-446, 2018 (Released:2018-03-27)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 1

近年、ENGの油圧デバイス増加により要求流量が増える傾向にある。限られたスペースで流量を満足するためには流速が上昇しキャビテーション壊食が問題となる。本研究では壊食の予測を目的とし、基礎実験としてポンプ内部の可視化・セル内圧測定によりキャビテーション挙動の解析を行った。

1 0 0 0 OA 銀行業の国内有人店舗数の長期推移にみる店舗行政と金融再編の影響《特別寄稿》

- 著者

- 杉山 敏啓

- 出版者

- 埼玉大学経済学会

- 雑誌

- 社会科学論集 = SHAKAIKAGAKU-RONSHU (The Social Science Review) (ISSN:05597056)

- 巻号頁・発行日

- vol.167, pp.7-29, 2022

預金取扱金融機関の国内有人店舗数の推移を過去半世紀にわたって振り返ると,およそ期央にピークがあった。店舗数は下り坂に入って四半世紀が経ち,近年では減少ペースを強めている。金融機関の店舗配置行動に影響する要因は複数あるが,かつては銀行店舗行政が強力なコントロールを発揮していた。しかし店舗通達が撤廃された頃には,金融機関の出店意欲は停滞しており,店舗規制緩和が出店を喚起した示唆は過去データ分析からは得られなかった。他方,金融機関合併が店舗数減少に影響していた有意な示唆が得られた。これは近年,地域金融機関の再編と店舗削減が同時並行的に進んでいる事実と整合的な結果であった。1.研究目的と先行研究2.金融機関数と国内有人店舗数の長期推移3.店舗行政と規制緩和4.国内有人店舗数の変化の要因5.業態別の店舗配置行動6.店舗増減数に影響を及ぼす要因分析7.まとめ The aim of this paper is to review the changes in the number of domestic bank branches in the past half century and to study the factors that influenced the number of bank branches. The number of bank branches was formerly controlled by bank regulations, but by the time the regulations were completely abolished, the activity by Japanese banks in opening new branches had already stagnated. Historical long-term data suggested the significant effect that the merger of banks affects the reduction in the number of bank branches. These are consistent with the fact that regional banks have been reorganized and the number of bank branches has been reduced in recent years.

1 0 0 0 OA 社会福祉学の知識-理論と現実の境界線-

- 著者

- 丸岡 利則

- 雑誌

- 東邦学誌 = Journal of Aichi Toho University (ISSN:02874067)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.87-100, 2015-06-10

1 0 0 0 OA はんだ材料

- 著者

- 横井 重己

- 出版者

- The Japan Institute of Electronics Packaging

- 雑誌

- SHM会誌 (ISSN:09194398)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.4, pp.39-46, 1993-07-01 (Released:2010-03-18)

- 参考文献数

- 3

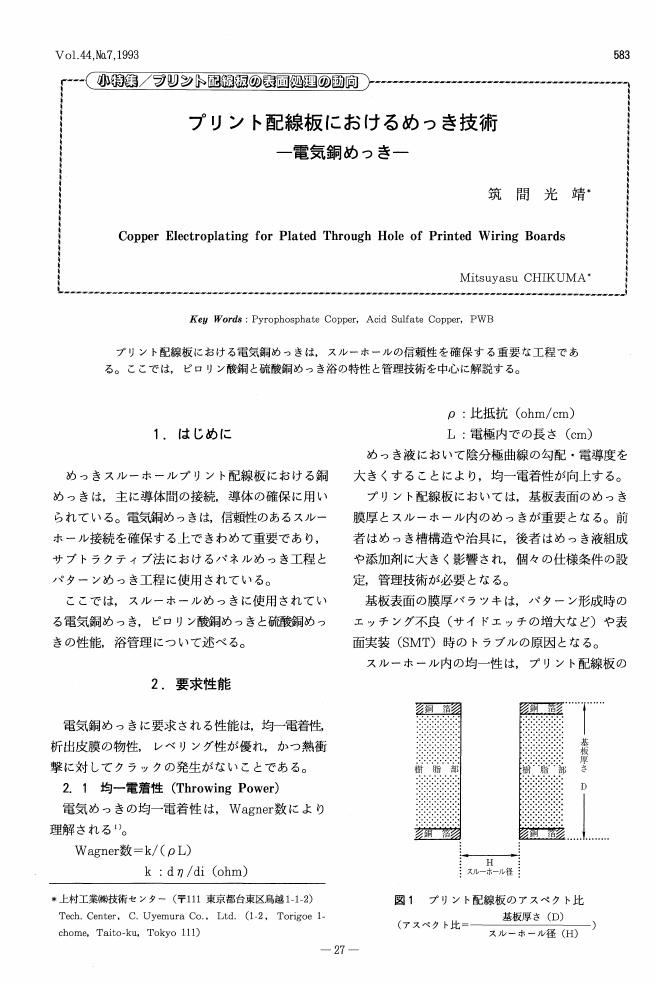

1 0 0 0 OA プリント配線板におけるめっき技術-電気銅めっき-

- 著者

- 筑間 光靖

- 出版者

- The Surface Finishing Society of Japan

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.7, pp.583-588, 1993-07-01 (Released:2009-10-30)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 3 3