8 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1920年03月25日, 1920-03-25

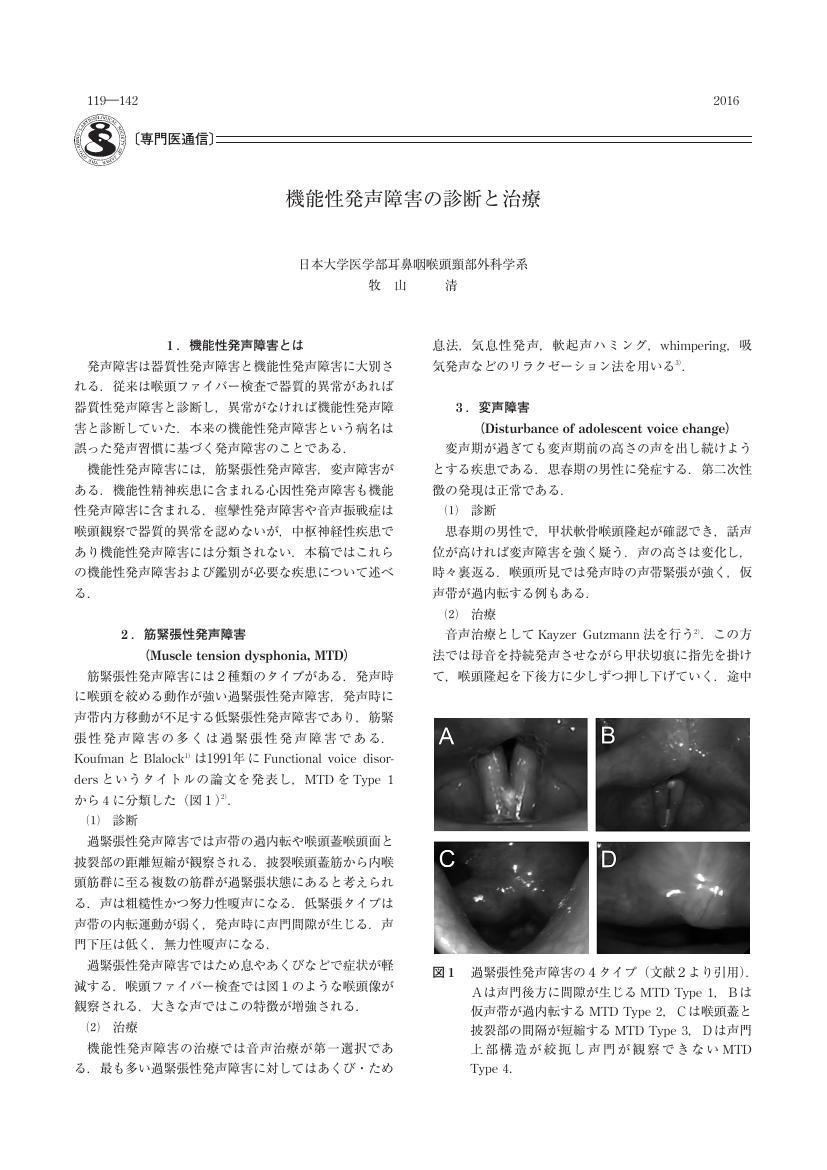

8 0 0 0 OA 機能性発声障害の診断と治療

- 著者

- 牧山 清

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.2, pp.142-143, 2016-02-20 (Released:2016-03-10)

- 参考文献数

- 5

8 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1907年06月29日, 1907-06-29

8 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1932年09月26日, 1932-09-26

8 0 0 0 OA 自己他者概念と上下の運動感覚が妬みと羨望の生起に及ぼす影響

- 著者

- 田戸岡 好香 井上 裕珠 石井 国雄

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.2, pp.139-149, 2016 (Released:2016-09-07)

- 参考文献数

- 33

自分よりも優れた他者を見た時,私たちは妬みを感じることもあれば,羨望を感じる時もある。これまでの研究において,羨望は自分が優れた他者に追いつくという動機づけと,妬みは優れた他者を引きずりおろすという動機づけと関わっていることが示唆されている。本研究では身体化メタファー理論の観点から,これらの感情が自己他者概念と上下の運動感覚に関連していることを検討した。参加者は「自分」という単語の上に「他人」という単語が配置された図を呈示された。自己上方移動条件では「自分」という単語を「他人」という単語まで上げる動作を繰り返し,他者下方移動条件では「他人」という単語を「自分」という単語まで下げる動作を繰り返した。その後,参加者自身が競争相手に負けてしまうという内容のシナリオを呈示し,妬みと羨望を測定した。2つの実験の結果,自己上方移動条件は他者下方移動条件と比べて,妬みよりも羨望を感じていた。さらに,自己上方移動条件は防衛的な原因帰属をする傾向が減少していた。こうした結果から,メタファーが妬みと羨望に果たす役割について議論した。

- 著者

- 西村, 峰龍

- 巻号頁・発行日

- 2016-09-27

8 0 0 0 OA 耳鼻咽喉科定期健康診断で難聴を疑われた小中学生の検討

- 著者

- 増田 佐和子 臼井 智子

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.2, pp.103-108, 2021-02-20 (Released:2021-03-01)

- 参考文献数

- 12

わが国では学校で定期的に健康診断が行われており, 耳鼻咽喉科健康診断もこれに含まれて実施されている. 今回, 学校健診から難聴を疑われて耳鼻咽喉科を受診した小中学生の検討を行った. 対象は201例 (男児86例・女児115例) で, 平均年齢は8.6歳であった. 聴力に関する診断結果の内訳は, 両側感音性難聴8%, 両側伝音性難聴3%, 一側感音性難聴21%, 一側伝音性難聴15%, 一側感音性難聴と機能性難聴合併1%, 機能性難聴29%, 正常23%であった. 両側感音性難聴7例, 一側感音性難聴16例は, 新生児聴覚スクリーニングをパスしていたことが確認された. 両側感音性難聴17例のうち12例が補聴器の適応と診断され, 7例が補聴器装用に至った. 両側伝音性難聴7例のうち中耳奇形1例, 一側伝音性難聴30例のうち中耳奇形3例, 中耳真珠腫6例, コレステリン肉芽腫1例の計11例が手術治療に至った. 機能性難聴は7~8歳児に多く, 女児が76%を占めた. 新生児聴覚スクリーニングや乳幼児健診により難聴の早期発見が進んでいるが, 学校健診は小中学生の難聴の発見と治療介入に有用であり, 重要な機会であると考えられた.

8 0 0 0 OA 桂川甫賢筆長崎屋宴会図について

- 著者

- 松田 清

- 雑誌

- 神田外語大学日本研究所 紀要 = The Bulletin of the Research Institute for Japanese Studies (ISSN:13403699)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.234-170, 2020-03-30

8 0 0 0 OA 社会性と集団パフォーマンス:他者の感情理解と自己制御に着目したマルチレベル分析による検討

- 著者

- 原田 知佳 土屋 耕治

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- pp.1720, (Released:2019-05-31)

- 参考文献数

- 30

In this research, we examined the hypothesis that group performance will increase as a result of accelerating the timing of goal sharing and role differentiation by height of sociality of the group such as social sensitivity and self-regulation. One hundred fifty-six undergraduates (5–7 people×26 groups) participated in consensus-building tasks. After the tasks, they completed the questionnaire about their satisfaction level, social sensitivity, self-regulation, and timing of goal sharing and role differentiation in the group. As a result of the analysis, it was confirmed that the group performance was high in the group with higher social sensitivity and self-regulation. However, the timing of goal sharing and role differentiation was not earlier in the higher social sensitivity group than in the other groups. The process in which sociality influences group performance was discussed.

8 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1911年10月31日, 1911-10-31

- 著者

- 平川 毅彦

- 出版者

- 富山大学人間発達科学部

- 雑誌

- 富山大学人間発達科学部紀要 (ISSN:1881316X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.43-51, 2006-12

大規模化・複雑化した現代社会において、何らかの理由により生じた生活困難・生活課題を側面から支援し、個人の発達・成長を最大限まで促そうとする現代的試み。それが最も限定された意味での社会福祉である。この社会福祉という支援活動を展開するために、日常生活から引き離された「全制的施設」(“Total Institution”, Goffman,1961)ではなく、「ふつうの生活」が展開される場所としての地域社会はいかにして可能か。そして、特定少数の人々だけではなく、すべての住民にとって暮らしやすい地域社会とはどのようなものか。それが今日の「福祉のまちづくり」に求められている課題である。ところで、日本社会における「福祉のまちづくり」の源流は、高度成長期の仙台市にあるとされている。施設のみで完結する生活に不満を持つ身体障害者と学生ボランティア、そして彼らを支援するソーシャルワーカーによる最初の一滴から始まり、専門家と住民参加を旨とする当時の島野仙台市政(1958年~1984年)と結びつくことで拡がりを持ち、その活動成果はマスコミにより全国に紹介された。また、こうした活動成果が評価され1973 (昭和48)年7月には厚生省(当時)による身体障害者福祉モデル都市指定による整備が行われ、さらに同年9月には「福祉のまちづくり、車いす市民交流集会」が開催、全国から車いす利用者が仙台を訪れ、そこでの経験は日本全国へと広まり定着した。本研究では、この仙台市における「福祉のまちづくり」に関して、残された資料等をもとに、主にその源流部分を再構成する。そして、こうした作業を通じて、「福祉」と人間の成長・発達を巡って解決されなければならない課題がどのようなものであるのか明らかにしていきたい。

8 0 0 0 OA 対日占領における地方軍政-地方軍政部教育担当活課を中心として-

- 著者

- 阿部 彰

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.151-163, 1982-06-30 (Released:2009-01-13)

- 参考文献数

- 33

8 0 0 0 OA 混血児の知能及び学力テストの成績について(II)

- 著者

- 石原 房雄

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.4, pp.119-125, 1969-08-30 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1 1

8 0 0 0 IR 日本における「ヘンゼルとグレーテル」の受容 : 明治期から昭和期まで

8 0 0 0 OA 視覚性のなかの文学 ――江戸川乱歩「鏡地獄」の世界――

- 著者

- 中川 成美

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.2-15, 2011 (Released:2016-12-09)

真に文学的な想像力とはどのようなものなのだろうか。文学は言語を媒介とする表現様式と認知されているが、読書行為の推移のなかで見出される非言語的なイマージュの躍動に対して、文学研究においてはこれまで「表象」化という概念に貼りつかせて、言語的行為と捉えてきた。しかし、G・ドゥルーズが指摘するように、言語を超えてイマージュそのものを身体的に感知する「精神的自動機械(automate spirituel)によって見出す「外の思考」をここで考えていくならば、非言語としての図象的想像力とは、あらゆる思考の生産のなかに発動の契機を持つであろう。そしてその中で文学によってしか存立しない想像力、「文学的想像力」としか名付け得ない領域が開かれているのではないかと考えている。本発表ではその立場から、想像力が言語、非言語に関わらず喚起されていく経緯を現代文学作品から考察し、特に視覚性(Visuality)という身体の経験との往還によって見出される想像力が、文学のなかに基層的に封じ込められていることに言及したい。

8 0 0 0 OA 薬物性肝障害の診断と治療

- 著者

- 滝川 一

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.5, pp.991-997, 2015-05-10 (Released:2016-05-10)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

近年,薬の副作用は社会的にも注目されており,中でも肝障害は劇症化して死に至る場合もある.薬物性肝障害(drug-induced liver injury:DILI)の診断には薬物投与と肝障害の推移との関連と除外診断が重要であるが,診断基準としては,日本消化器関連学会週間(JDDW-Japan)2004のワークショップで提案されたものが現在広く用いられている.これは,診断時のALT値とALP値から肝障害のタイプ分類をした後,8項目のスコアを計算し,総スコア5点以上については可能性が高い,3,4点については可能性あり,2点以下については可能性が低いとの判定を行うものである.薬物性肝障害の治療は,肝細胞障害型ではグリチルリチン注射薬やウルソデオキシコール酸経口投与が行われることが多いが,きちんとしたエビデンスはないのが現状である.胆汁うっ滞型では,ウルソデオキシコール酸,プレドニンゾロン,フェノバルビタールが投与される.劇症化例では血液透析と持続的血液濾過透析を行い,無効の場合は肝移植が唯一の救命法になる.

8 0 0 0 OA 神田明神祭禮繪卷

- 巻号頁・発行日

- 1800

- 著者

- Tomohiro Nakayama Yutaka Kozu

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.0414-22, (Released:2022-11-30)

- 参考文献数

- 22

Familial Mediterranean fever (FMF) is an inherited autoinflammatory disease associated with the MEFV gene. FMF is common in Mediterranean peoples but not highly recognized in Japan. We herein report two cases of Japanese FMF patients who were diagnosed by genetic testing for the MEFV gene during the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Both patients presented with symptoms similar to COVID-19, which delayed the definitive diagnosis. Patients with a confirmed diagnosis of FMF may be eligible for physical, emotional, and financial benefits. Therefore, the COVID-19 pandemic highlights the importance of differentiating the diagnosis by genetic testing.

8 0 0 0 OA 太平洋戦争期における機帆船海運 : 九州・山口炭輸送の統制

- 著者

- 木庭 俊彦

- 出版者

- 政治経済学・経済史学会

- 雑誌

- 歴史と経済 (ISSN:13479660)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.35-45, 2009-07-30 (Released:2017-08-30)

- 参考文献数

- 60

Prior to the Second World War, much of the coal mined in Kyushu and Yamaguchi was transported through the Seto Inland Sea by motorized sailboat. This motorized sailboat transportation system was taken under government control during the Pacific War and could have proved of some utility. This paper clarifies how and why the system failed, through an analysis of the transport management organization's problem recognition and ability to implement countermeasures, and also aims to create a more concrete understanding of the decline of marine transportation power, of such crucial importance during WWII, in the wartime Japanese economy. In order to increase coal supply, full-scale control of the motorized sailboat system was started in 1942 and most of the motorized sailing traders were taken under government management. From 1943 mobilization of traders was strengthened and a variety of measures were taken for the reinforcement of transport capacity. Nevertheless, far from increasing, coal traffic from Kyushu and Yamaguchi decreased. Within the transportation plan for Kyushu and Yamaguchi coal, a bottleneck was created by the exclusive use of some vessels by the army and a number of factories. On the other hand, contradictions surfaced during the process of development of the control system and as the acceleration of mobilization of motorized sailboats proceeded. These can be classified in the following three forms. First, because of the peculiar nature of the motorized sailboat business and in spite of repeated investigations, the control organization was not able to develop an overall picture of the tonnage and status of the vessels and consequently there were problems in drawing up and implementing policies. Second, mobilization for national purposes did not proceed smoothly and some traders refused to join the control system. Third, problems remained in making full use to plan of those vessels that were employed for national use. Lack of replacement staff due to conscription, shortage of staff, supplies and fuel, and low wages in a context of ever increasing prices, motorized sailboat owners evaded the planned transportation system or chose to sell their vessels on the secondhand ship market. These complex restrictions brought about the failure of the controlled transportation system.