1 0 0 0 IR 経済分析における幾何平均の活用 : 事例を重視した教材研究を中心に

- 著者

- 張 興和

- 出版者

- 旭川大学経済学部

- 雑誌

- 旭川大学経済学部紀要 = The journal of Faculty of Economics, Asahikawa University (ISSN:18841481)

- 巻号頁・発行日

- no.76, pp.19-31, 2017-03

1 0 0 0 医師・歯科医師・薬剤師調査の個票データを使用した届出率の推計

- 著者

- 島田 直樹 近藤 健文

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.117-132, 2004

<b>目的</b> 医師・歯科医師・薬剤師調査(三師調査)には届出漏れが存在することが知られているが,その実態は明らかではない。そこで本研究では,三師調査の個票データを使用して,医師,歯科医師および薬剤師の届出率を推計した。<br/><b>方法</b> 届出率を推計する場合,厚生労働省への登録年ごとに(ある調査年に三師調査へ届出を行った者の数)/(その登録年における医籍,歯科医籍または薬剤師名簿への登録者数)を計算して届出率とする方法が考えられるが,この方法では生存率が補正されない。そこで本研究では,1955年以降の登録者を対象として,1982年から2000年までの三師調査について生存率を補正しない届出率を推計するとともに,2000年の三師調査について,登録時平均年齢と過去の国勢調査結果を用いて登録年ごとの生存率を推定して,その生存率で補正した届出率を推計し,生存率を補正しない届出率との比較検討を行った。<br/><b>成績</b> 2000年の三師調査において,生存率を補正しない届出率は医師87.08%,歯科医師84.98%,薬剤師71.58%であり,薬剤師の届出率は医師,歯科医師に比較して低かった。また,生存率を補正した届出率は医師90.30%,歯科医師87.15%,薬剤師72.98%であり,いずれも生存率を補正しない届出率より高くなったが,薬剤師は医師,歯科医師に比較して変化が少なかった。登録年ごとにみた生存率を補正しない届出率と補正した届出率の比較では,登録年が古くなるにつれて両者の違いが大きくなる傾向があったが,薬剤師は医師,歯科医師に比較して違いが小さかった。生存率を補正した届出率において2000年から登録年をさかのぼる際の推移をみると,医師,歯科医師では,一時的な低下以外は1965年前後まで90%以上の届出率を維持していたが,薬剤師では登録年をさかのぼるにつれて届出率が低下する傾向にあった。<br/> このような医師,歯科医師と薬剤師との違いの理由として,薬剤師では医師,歯科医師に比較して,1) 女性が多い,2) 生存率が高い,3) 登録時平均年齢が若い,ことが考えられたが,それ以外に,医師,歯科医師と薬剤師の間で卒業後の就業状況ならびに三師調査に対する認識が異なっている可能性も考えられた。<br/><b>結論</b> 本研究により,医師,歯科医師および薬剤師の届出率の特徴が把握された。

1 0 0 0 「セブンスタ-」主流煙のシアン含量

- 著者

- 高野 健人

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.p100-102, 1981-02

1 0 0 0 OA 鉄道統計年報

- 出版者

- 日本国有鉄道事務管理統計部

- 巻号頁・発行日

- vol.昭和22年度 第2編, 1949

1 0 0 0 IR サード・プレイスとしてのTwitter ー 子育て主婦ユーザの場合 ー

- 著者

- 高谷 邦彦

- 出版者

- 名古屋短期大学

- 雑誌

- 名古屋短期大学研究紀要 = BULLETIN OF NAGOYA COLLEGE (ISSN:0286777X)

- 巻号頁・発行日

- no.57, pp.1-13, 2019-03-16

家庭や職場・学校とは別に、趣味など共通の話題で多様な人々と平等につながる「第三の居場所」(サード・プレイス)の重要性と必要性についてはかねてから認知されてきたが、個人化が進み各種のコミュニティが衰退しつつある現代社会においてサード・プレイスの減少が社会問題化していた。21世紀になってインターネットが普及し、今ではオンラインのSNSがサード・プレイスとして機能する可能性が指摘されている。本論文では代表的なSNSの一つであるTwitterが、現実社会では孤立しがちな子育て主婦にとって気軽に参加できるサード・プレイスとして有効利用されているのではないかというリサーチクエスチョンに基づき、実際に投稿されたツイート内容をエスノグラフィの手法を用いて質的に分析したものである。その結果、匿名で育児中のストレス発散や悩みを吐露し相談する場としてwitterが活用され、オンラインのサード・プレイスとして機能している実態が明らかとなった。

1 0 0 0 OA 坐位姿勢の違いが側腹筋の筋厚と筋活動に及ぼす影響

- 著者

- 小山内 正博 舘川 康任 田村 麻美子 清水 弥生 新井 美紗 渡辺 裕介 福山 勝彦 秋山 純和

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.91-94, 2010 (Released:2010-03-26)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

〔目的〕姿勢変化に伴う側腹筋の活動を超音波画像診断装置と表面筋電図法で検証することである。〔対象〕健常成人9名であった。〔方法〕背臥位で安静呼吸と最大呼出の筋厚と筋活動を測定後,体幹を前傾位,中間位,後傾位で,各円背位と伸張位の6種類の坐位姿勢をとらせて再度測定した。〔結果〕最大呼出時に筋電図は,内腹斜筋だけが中間位伸張に対し前傾位円背,中間位円背,後傾位円背で有意差を認めた。安静吸気時は,筋厚で内腹斜筋に中間位伸張に対し前傾位円背,前傾位伸張,後傾位円背で有意差を認めた。〔結語〕中間位伸張は内腹斜筋の姿勢保持筋としての活動に関与しない姿勢と考えられる。最大呼出時の筋電図から内腹斜筋は呼気筋としての機能を発揮しやすい姿勢と考えられる。

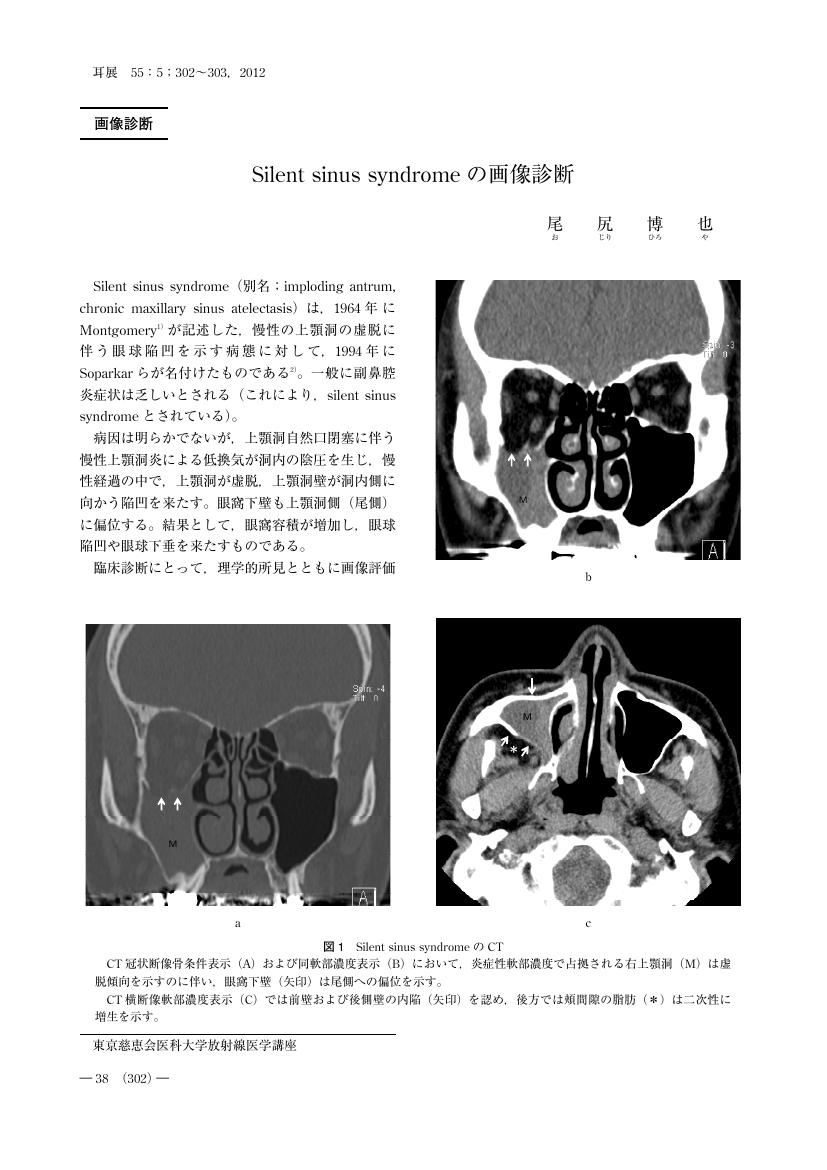

1 0 0 0 OA Silent sinus syndromeの画像診断

- 著者

- 尾尻 博也

- 出版者

- 耳鼻咽喉科展望会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.5, pp.302-303, 2012-10-15 (Released:2013-10-15)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA Silent sinus syndrome 様の所見を呈した鼻副鼻腔乳頭腫

- 著者

- 齋藤 善光 宮本 康裕 望月 文博 阿久津 征利 加藤 雄仁 藤川 あつ子 栗原 宜子 谷口 雄一郎 肥塚 泉

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.6, pp.799-804, 2018-06-20 (Released:2018-07-05)

- 参考文献数

- 15

Silent sinus syndrome(SSS) は上顎洞自然孔が閉塞し, 低換気により洞内が陰圧化し, 上顎洞内陥や骨菲薄化に伴って無症候性の眼球陥凹, 眼球低位を認める疾患である. われわれは, 鼻副鼻腔乳頭腫の影響で, 上顎洞自然孔閉塞により発生したと思われた, SSS 様の所見を呈する1例を経験した. 治療は, 内視鏡下で腫瘍摘出し, 上顎洞を開放した. 術後, 上顎洞内陥は改善し, 翼口蓋窩陰影が縮小した. 上顎洞自然孔が閉塞し, 上顎洞内陥に伴う翼口蓋窩の拡大を認めた場合は, SSS を念頭に置く必要がある. また, SSS であれば上顎洞を開放することで症状, 所見共に改善するため, 診断的治療として手術は有効な手段と考える.

1 0 0 0 柔道技術の習得 : 東海大学柔道部上水研一朗による柔道指導

- 出版者

- ティアンドエイチ (販売)

- 巻号頁・発行日

- 2012

1 0 0 0 OA 梅干しのフードシステムの空間構造分析

- 著者

- 則藤 孝志

- 出版者

- 日本フードシステム学会

- 雑誌

- フードシステム研究 (ISSN:13410296)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.18-28, 2011-06-30 (Released:2011-08-26)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2 1

The purpose of this paper is to clarify the whole picture of umeboshi (Japanese pickled plums) food system, and its structural changes, focusing on differences among producing regions and their interrelationship.In the existing food system analyses, the spatial viewpoint has been weak. Then this paper has tried to refine the existing structural framework by introducing a new sub-structure named “spatial structure”, that means differences among producing regions and their interrelationship in the structures of the food system. By using the renewed framework, the characteristics of umeboshi food system have been outlined as follows.Firstly, it has been found that between the Minabe-Tanabe region of Wakayama, the largest producing region, and Wakasa of Fukui, one of the medium and small producing regions, there are many differences on the factors which define the figure of the food system. In addition, the two food systems viewed from Minabe-Tanabe and Wakasa intersect at the processing stage through the raw material supply. This intersection underpins a hierarchical relationship between regions. These findings suggest that it is essential to focus the “spatial structure” of the food system.

1 0 0 0 OA 和歌山県南部川村における梅生産・加工の展開

- 著者

- 荒木 一覗

- 出版者

- 経済地理学会

- 雑誌

- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.155-173, 1993-05-31 (Released:2017-05-19)

- 被引用文献数

- 5

本研究は,規模の拡大や都市へのアクセス, 労働力の高齢化などで大きな制約のある営農条件不利地域を対象に, そこでの農業存続の新たな可能性を解明することを試みた. その際, 一部に認められる自立的農業経営地域の存立メカニズムを検討することに力点を置いた. また, 農民の組織化, 加工業など農外部門との関わり, 農業の国際化との関わりの検討も重視した. 対象としたのは, 和歌山県日高郡南部川村の梅生産と加工である. 研究の成果は次の通りである. 第1にこの地域の梅栽培の発展過程を考察し, 全国的な梅産地への成長に至るこの地域の特質を検討した. 結果, 梅干需要の伸びが梅加工業の集積した当地の梅産地としての成長に有利に作用したと考えられる. 第2に, 村内の梅栽培農家の経営形態を1年間の労働力配分を重視して分析したところ, 安定した収益を挙げる梅栽培を柱とした複合経営により自立的な農業経営が達成されていることが明らかになった. 第3に, 梅栽培農家の安定した収益を保証するメカニズムを加工業者に着目して検討した. その結果, 2次加工部門を域内に取り込むことや台湾産の梅干を輸入することで成長してきた加工業者の存在が梅の生産者価格の高付加価値化と安定において重要であることが明らかになった. 一方, 生産農家,加工業者の双方において労働者の不足と高齢化が, また流通部門では海外産品の高騰がともに問題点として指摘された.

1 0 0 0 OA RFIDを活用した鉄道コンテナ管理システム

- 著者

- 花岡 俊樹

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.5, pp.311-315, 2008-05-10 (Released:2015-03-04)

1 0 0 0 IR 武蔵国造の乱と横渟屯倉

- 著者

- 鈴木 正信

- 出版者

- 早稲田大学高等研究所

- 雑誌

- 早稲田大学高等研究所紀要 (ISSN:18835163)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.93-109, 2020-03-15

1 0 0 0 『播磨国風土記』印南別嬢伝承からみた印南野

- 著者

- 高橋 明裕

- 出版者

- 兵庫県立歴史博物館ひょうご歴史研究室

- 雑誌

- ひょうご歴史研究室紀要 = Bulletin of the Historical Institute of Hyogo Prefecture (ISSN:24239534)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.3-16, 2020-03

- 著者

- 森 公章

- 出版者

- 國學院大學

- 雑誌

- 國學院雜誌 = The Journal of Kokugakuin University (ISSN:02882051)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.11, pp.174-185, 2020-11

1 0 0 0 天日槍説話の歴史的背景

- 著者

- 鷺森 浩幸

- 出版者

- 吉川弘文館

- 雑誌

- 日本歴史 (ISSN:03869164)

- 巻号頁・発行日

- no.863, pp.1-16, 2020-04

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1909年06月16日, 1909-06-16

1 0 0 0 奉誄儀礼と王権継承 (特集 『日本書紀』研究の現在と未来)

- 著者

- 佐藤 長門

- 出版者

- 國學院大學

- 雑誌

- 國學院雜誌 = The Journal of Kokugakuin University (ISSN:02882051)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.11, pp.84-102, 2020-11

- 著者

- 遠藤 慶太

- 出版者

- 國學院大學

- 雑誌

- 國學院雜誌 = The Journal of Kokugakuin University (ISSN:02882051)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.11, pp.122-139, 2020-11

- 著者

- 古市 晃

- 出版者

- 大阪歴史科学協議会

- 雑誌

- 歴史科学 (ISSN:09105662)

- 巻号頁・発行日

- no.242, pp.5-8, 2020-08